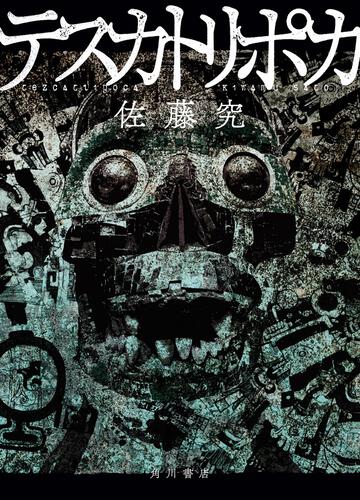

【特別公開】祝・直木賞&山本周五郎賞受賞! 鬼才・佐藤究がアステカの呪いを解き放つ!「テスカトリポカ」#13

佐藤 究「テスカトリポカ」

※本記事は「カドブンノベル」2020年12月号に掲載された第一部の特別公開です。

鬼才・佐藤究が三年以上かけて執筆した本作は、アステカの旧暦に則り、全五十二章で構成される。

時を刻むように綴られた本作の第一部十三章を、直木賞、山本周五郎賞受賞を記念して特別公開する。

第十三章、アステカの血が生み出した怪物の行先は――。

>>前話を読む

13 mahtlactli-om-ëyi

イシドロ・カサソラは、四人の息子たちの前でリベルタがもはや邪教趣味を隠さなくなった変化に気づいていた。妻のエストレーヤも不安げな顔をして夫に言った。「あの子たちを巻きこまないでほしいわ」

インディヘナの多いオアハカ出身のエストレーヤは、古い文化を許容しているつもりだったが、ほとんどの人々と同じように

「

昔から何を考えているのかよくわからない母親だったが、アステカへの執着だけは一貫していた。そのせいで父親に激怒され、平手打ちされる姿を何度も見てきた。それでも母親はアステカを捨てなかった。やがて父親は狂犬病に罹り、苦しみ抜いて死んだ。あの最期は、彼女の目に「アステカの神の怒り」として映ったはずだった。そばで見ていればわかる。さらに同じ狂犬病でウーゴの命も奪われたとあっては、心穏やかでいられるわけがない。

イシドロはテキーラをもう一杯あおった。信心深いのは結構なことだ、と思った。でもメキシコは

イシドロから見た母親は、理解しがたいだけではなく、近寄りがたくて恐い存在だった。やかましく説教されたことはないし、叩かれたこともない。それではなぜ恐いのか? 答えは一つだった。イシドロは母親の信じる得体の知れない呪術を怖れていた。それでいて、そんな自分を認めたくはなかった。呪いなどありはしない。本当にあるのなら、アステカ王国は

しかし子供心に一度抱いた感情は、合理的な思考をしたところで消えはしなかった。カテマコ生まれの田舎者の母親を、イシドロがいつもさげすんだ目で見ていたのは、恐怖心の裏返しだった。大人になっても、面と向かって母親に意見を言ったことはなかった。

イシドロは新たにテキーラを飲み、口もとをぬぐって考えた。エストレーヤの言うとおり、息子たちに多少の悪い影響はあるかもしれないが、でも知識ってのは、おしなべてそういうものだ。化学の実験だって悪用すれば人殺しの知識に変わる。つまり、許容範囲を守るってことが大切なんだ。今のところ、息子たちはマリアやグアダルーペの聖母の悪口を言っていない。合衆国独立の父、イダルゴ神父も敬っているはずだ。教会のミサにも通っている。もしミサに行きたくないなんて言いだしたら、リベルタのもたらす知識の影響は、許容範囲を超えたことになる。そこで手を打つべきだ。

考えがまとまると、イシドロは

父親に甘やかされ、遊び人に育ったイシドロは、自分のことを優秀な事業家だと思っていた。父親に雇われた古株の社員に、実力を正当に評価されていないことが不満だった。

二十七歳になって遺言にしたがい、カサソラ商会を継いだイシドロは、新しい時代に合わせて収益を上げようと知恵をしぼった。

思いついたのは、曽祖父の代からあつかってきた銀と

オアハカにある工房で、ナワトル語を話すインディヘナの職人たちに作らせた、アステカ時代と変わらない魔除けの装飾品だ。

現実には工房はベラクルスにあり、生粋のインディヘナは皆無で、従業員はほぼメスティーソだった。ほかにボリビア出身の黒人が二人と、チリからやってきた中国人移民が一人いた。誰もアステカの神話など知らず、ナワトル語も話せなかった。ただ家族を養うためだけに工房で働いていた。

一九六〇年代の後半にアメリカでヒッピーカルチャーが流行すると、〈先住民の作るアステカ文明の装飾品〉は飛ぶように売れた。カサソラ商会の船は大量の装飾品を積んでベラクルス港を出港し、メキシコ湾を北上して、アメリカへ商品を届けた。

ほかにイシドロは白人の富裕層を相手に

イシドロは自分の力を示した気でいたが、装飾品や毛皮の売り上げは商会の利益全体の数パーセントでしかなく、経営基盤が銀と

カサソラ商会の生命線は、曽祖父、祖父、そして父親が代々築いてきた、メキシコ国内の鉱山主との密接な関係にあった。彼らがいなければ船の積み荷もない。

父親のカルロスとともに働いてきた社員たちは、鉱山主を相手に、人を見くだしたような態度で強気の交渉をするイシドロを見かねて、何度も考えをあらためるように忠告したが、イシドロはまったく耳を貸さなかった。

グアナフアト州の銀山の所有者がカサソラ商会を見かぎると、

九月十五日、独立記念日の前夜、例年なら仲間たちと首都メキシコシティまで出かけ、大群衆で埋め尽くされた

イシドロは煙草を吹かし、メスカルを飲み、机の上の拳銃に触れた。古いコルトのリボルバー。父親の形見で、幼いころのイシドロは、

一度手に取ったリボルバーを机に戻したイシドロは、事務所に飾ってある曽祖父の肖像画を見上げた。額縁に収まった曽祖父は、カサソラ商会が負った借金の総額を知っているかのように、不機嫌な顔をして、できそこないのひ孫をいつまでも見下ろしていた。

何も頭を撃ち抜くことはないよな、とイシドロは思った。酔っ払って海に飛びこめばそれで終わりだ。

事務所の電話が鳴った。

注文したはずの荷はどうなった、というニューヨークの業者からの苦情だった。弁解を重ねて電話を切ると、スペインのバルセロナから借金返済を催促する電話がかかってきて、その電話を切るとギリシャのピレウスから、サンフランシスコから、そしてニューヨークの別の業者から、やはり借金の取り立ての電話がかかってきた。

メスカルを注いだタンブラーを片手に眠たげな目をこすり、もう何度鳴ったかわからない電話を取ると、妻の声が聞こえた。

「限界だわ」とエストレーヤは言った。「あの子たち、裏庭で焚き火をやっているのかと思ったら、何をしていたと思う? サボテンのとげで自分の指を刺していたのよ。その血を煙に振りかけていたの。狂ってる。誰が見たって黒魔術じゃない。せっかくの独立記念日が台なしだわ。あなたがリベルタに強く言わないせいよ、放っておくからこんなことになったのよ。耐えられない。リベルタを追いだしてちょうだい、でないとあの子たちを連れて、私がオアハカに帰るわ」

「サボテンのとげじゃないんだ」とイシドロは言った。

「何ですって?」

「サボテンじゃなくて

「あなた何を言ってるの?」

「仕事の電話がかかってくるんだ。もう切るから」

エストレーヤの怒りの叫びを遠ざけて、受話器をそっと置くと、静寂が肩にのしかかってきた。イシドロはメスカルを飲みほし、瓶を引き寄せて、タンブラーに注いだ。

電話が鳴った。

「

「景気の悪い声だな」と相手は言った。「イシドロ・カサソラと話したい」

「私ですが」

その一本の電話がイシドロの未来を変えた。相手が口にしたのは、苦情でも借金の取り立てでもなかった。まったく新しい取引の商談だった。

四代にわたって海上輸送に携わり、ベラクルス港に船と倉庫を所有するカサソラ商会が、今にも倒産しかけている。

その情報を

最初の依頼は、ニューヨーク港へのハシシの密輸だった。

大麻の

木材のほかにも、冷凍魚の腹、剝製の目玉のなか、額縁入りの絵画の裏、コカインの隠し場所はいくらでもあった。かろうじて売却せずに済んだ一隻の船を休まず運航させて、さまざまな表向きの積み荷を運ぶうちに、商会の財政は、イシドロ本人が感じたように「あたかもラザロが復活するかのごとく」息を吹き返した。

札束が空から降ってきて、地面からも湧いてくるように思えた。

なぜはじめからこの商売をやらなかったのか、イシドロは今になって昔を振り返り、じつに不思議な気がした。過去のいっさいに現実感がなく、これまでの日々はうなされていた悪夢にすぎなかった。今見ている世界こそが現実だった。

商品の輸送を担うカサソラ商会に、カルテルは敬意を払い、それを金額の桁で示した。コカ農家、路上の売人、そういう存在を虫けらとしか思わない彼らも、輸送経路の拡大と維持への投資を惜しみはしなかった。投資を上まわる見返りがあった。

舞いこんでくる巨額の金、事務所に増えた新しい顔ぶれ、借金は消え去り、イシドロはカルテルの推薦する会計士を雇い入れ、自分自身の余暇のためにヨットを買い、女たちと乗った。

時代後れの鉱山主に頭を下げる必要はなかった。新しい鉱山主から銀と

イシドロも若いころに、パーティーで回ってきたハシシやコカインを楽しんだ経験はあった。しかし、それを自分の手で売ろうとは思わなかった。しょせんは路地裏の客相手のうしろめたい商売だ。広大な採掘現場を視察し、鉱山主と取引をして、大量の銀と

今やその認識は根底から覆された。麻薬ビジネス。大きな衝撃とともに、イシドロはこう考えるようになっていた。

──麻薬ビジネスで何よりも重要なのは、生産ではなく輸送だ。海路は黄金の通り道になる。自分で関わってみなければ、これほどまでの金額がうごいていると聞かされても、とても信じられなかっただろう。おれが経験しているのは、『金を稼ぐ』という単純な考えを超越したできごとだ。このとてつもない金の流れは、企業の利益というよりも、まるで税収のようだ。そうだ。税と呼ぶのにふさわしい。目に見えない〈

人間は危機に直面すると、生き延びるために態度を変え、あたかも成長したような行動力を見せたりもする。そして、ひとたび危機を脱したと見れば、あえなく過去の自分に戻っていく。

カサソラ商会を立て直したイシドロは、資産目当てで群がる連中におだてられ、昔のように惜しげもなく金を浪費しだした。事業を破滅の淵から守り、保有する船数も最盛期に戻した自分には、派手に遊ぶ資格がある、と思っていた。

財力に酔いしれ、

アステカの狂信者の母親と、

巧妙にコカインを隠した船がベラクルス港を出港しさえすれば、そのうちに天井知らずの金が入ってくる。

カルテルへの畏怖を忘れ、毎晩騒いでいるイシドロの態度は、すでに組織内で目をつけられていた。当のイシドロは人を殺した経験もないのに、自分も

イシドロはカルテル相手に報酬の増額を要求するようになり、そればかりか、誤った独断によって仕事上での失敗も起こした。

西アフリカの港で荷揚げ予定の密輸船が、入港前に引き返したトラブルがあった。その原因は沿岸警備隊を買収する金をイシドロが出し惜しんだことにあり、イシドロは「ビジネスだ」と主張したが、まったくの判断ミスだった。陸地で待っていた別の

そこで潮目が変わった。誰が舵を取っているのか、イシドロを通じて警告を発するときが訪れた。カルテルの警告は本人にではなく、周囲の人間に向けておこなわれる。警告の意味を理解するのはこれから関わる者たちであって、本人ではない。教訓を得てやり直す機会は与えられない。

メキシコのカルテルはビジネスパートナーであるコロンビアのカルテルに連絡を取り、「カサソラ商会の

イシドロと親しかった富裕層の友人たちは、彼を待ち受ける運命をひそかに耳に入れても、誰一人として「不運な奴だ」とは思わなかった。むしろ「信じられないほど幸運な奴だった」と思っていた。

あんな態度を取りながら、あの世界で何年も生きられたのだから。

屋敷の裏庭で

朝の六時だった。小皿を持った四人は、咲き誇るダリアの花の匂いを嗅ぎながら、血をこぼさないように静かに歩き、屋敷の正面へと向かった。

鋼鉄の門の前に、死体が転がっていた。

誰かがいたずらで人形を置いていったように見えた。素っ裸の人形。首と腕と足が胴体を離れて、別々に転がっていた。切断面は黒く変色して、肌のところどころが紫色になっていた。それは

門の前を通りかかった女が悲鳴を上げ、その声が途絶えると、異様な静けさが訪れた。四人はだまって立っていた。

悲鳴を聞きつけた家政婦が様子を見に現れて、眉をひそめながら内開きの門をゆっくりと引いた。通りに出た家政婦は、死体の顔をたしかめた瞬間に卒倒した。それでも四人は

リベルタはバルミロを見つめて訊いた。「本当かい?」

バルミロはうなずいた。

「まちがいなかったかい?」リベルタはもう一度たしかめた。

「

リベルタは長いため息をついたが、取りみだしはしなかった。バルミロといっしょに門の前へ行って、死体と、三人の孫と、失神している家政婦を順番に見た。すでに野次馬が集まっていた。

切断されたイシドロの死体を、リベルタは孫たちの手で裏庭まで運ばせた。

ベルナルドとジョバニが担架を持つようにして胴体を持ち、泣いているドゥイリオは二本の腕を拾った。リベルタはバルミロに向かって「おまえは首を持っていきなさい」と言った。四人が屋敷の敷地に入ると、リベルタは残った重い二本の足を引きずって、門を閉ざし、

四人は父親の切り離された部位をあるべき場所に置いて、できるだけ切断面とくっつけようとしたが、どうやってもうまくいかなかった。首も、腕も、足も言うことを聞かず、妙な方向にごろごろ転がった。変わり果てた父親を眺めているうちに、ドゥイリオ以外の三人も泣きはじめた。

ほとんど家にいなかった父親なのに、遊んでくれた日の笑顔や声ばかりが頭に浮かんできた。悲しみはふくれ上がり、悔しさがこみ上げ、それらは深い憎しみに変わった。

ウーゴも、

「誰がやったんだ」とベルナルドが叫んだ。

「

四人は泣き腫らした目でリベルタを見上げた。

港町で働く貧しいインディヘナの娼婦たちをはげまし、頼まれれば無償で運勢を占ってあげていたリベルタは、彼女たちからイシドロが関わっている連中についてよく聞かされていた。

「よくない死にかただね」とリベルタは言った。「どうにも、よくないよ」

「どうして?」バルミロは泣きながら訊いた。「ウーゴみたいに、いけにえになって死んだんじゃないの?」

「そうだ」とベルナルドが言った。「敵と戦ってばらばらにされたんだから、

「おまえたちの父親は、戦って死んだわけじゃない」とリベルタは言った。「人の話を聞かず、へまをやって殺されたのさ。それにイシドロはアステカの神々のことなんて知りゃしないよ」

「じゃあ、

「

「たすけてあげてよ、リベルタ」ドゥイリオが泣きついた。

「一つだけ──」リベルタはしばらくだまってから、低い声で言った。「一つだけ方法がある。もう一度殺すのさ」

四人は言われたとおりに父親の胴体を押さえつけ、リベルタが黒曜石のナイフをその胸に突き立てた。切り裂き、穴を空け、骨を切り、ずいぶん前に

「父親の顔を真上に向けておくれ」とリベルタが言った。

首を裏庭まで運んできたバルミロは、何となくそれは自分の役割なのだという気がした。横を向いたイシドロの頰を両手で挟み、顔を真上に向けた。開いたままの光のない目に晴れた空が映りこんだ。

リベルタがイシドロの顔の上に、えぐりだした心臓を載せた。四人は困惑した。

「そのまま支えておくんだよ」リベルタはバルミロに指示を出すと麻袋に手を入れて、イタリア人の吹くオカリナに似た笛を取りだした。オカリナを見たことのなかったバルミロは、

リベルタが笛に息を吹きこむと、女がむせび泣くような音が鳴った。音はしだいに大きくなっていき、窓の外で低くうなる風の音になり、それから火あぶりにされる人間の悲鳴になって、ついには地獄から聞こえる亡者の絶叫が飛びだしてきた。

かすれた音色のあまりの怖ろしさに耐えきれず、バルミロ以外の三人は両手で耳を塞いだ。父親の首を支えているバルミロもできるならそうしたかった。小便を漏らしそうだった。だがここで手を離せば父親の首が転がり、心臓が顔から落ちてしまう。バルミロは懸命に恐怖に耐えた。

〈

十六世紀の

笛を吹き終えたリベルタが言った。

イン・イシトリ、イン・ヨリョトル。

「おまえたちの父親は、もう一度死んだ」心臓を右手に取り上げたリベルタは、四人の顔を見渡して告げた。「これで魂は誰も知らない怖ろしい場所じゃなくて、神様のいる天上界に上っていくよ。おまえたちの父親が二度死ななければならなかったのは、あやまちを犯したからだ。だから一度目はひどい死にかたをした。父親の犯したあやまちについて、おまえたちは知っておく必要がある。いいかい? よく聞くんだよ。おまえたちの父親は、『アウィクパ・チック・ウィカ』だったのさ」

四人はリベルタを見上げた。

「『

「

「そうだとも。ベルナルド、ジョバニ、バルミロ、ドゥイリオ、おまえたちは『アウィクパ・チック・ウィカ』になっちゃいけないよ」

「どうすればそうならないの?」とジョバニが訊いた。

「おまえたちの小さな胸に手を当ててごらん。どきどきしているのがわかるだろう? そうだ。

本当の顔がない。四人は思わず自分の顔に手を触れてたしかめた。

「戦士は神様のために戦って死に、いけにえは神様のために身を捧げて死ぬ。おまえたちが神様のために犠牲を払ったとき、はじめて顔がこの世界をきちんと眺め渡すことができる。そして聖なる心臓を見つけるのさ。おまえたちの父親には、それがわからなかった。だけど、おまえたちはアステカの戦士だ。おまえたちは本当の『

門の前で気絶していた家政婦を介抱したエストレーヤは、屋内に戻ると、震える手で受話器をつかんで警察に電話をかけた。すでに近隣から通報済みで、パトカーはカサソラ家に向かっているところだった。

到着した警官たちは門の前の血痕を確認し、「死体はどこに行ったんです?」とエストレーヤに訊いた。

彼女が答えるより先に、裏庭に回った警官の一人が仲間を呼んだ。

ばらばらにされ、心臓までえぐりだされたイシドロ・カサソラの死体の横に、インディヘナの女と四人の子供が立っていた。女は石器のナイフを持っていた。警官たちは女に拳銃を向けてナイフを捨てさせると、後ろ

パトカーに押しこまれるリベルタは堂々と振る舞い、抗議の声をひと言も上げなかった。

派手に遊び歩いたあげく

四兄弟の母親エストレーヤは、ベラクルスのカサソラ家にいることに耐えられず、発狂しかけていた。わめき、物を投げ、椅子を倒し、家財を残して故郷のオアハカへ一人で帰っていった。

〈埋葬後のイシドロ〉を掘りだしてリベルタが冒瀆したのであれば、最長で五年間収監される可能性もあったが、彼女が黒曜石のナイフで胸をえぐったのは〈埋葬前のイシドロ〉だった。状況から見ても被害者がカルテルに殺されたのは明白で、リベルタは連邦刑法にしたがい罰金を科され、四日間の勾留ののちに釈放された。

屋敷に戻ると、居間はひどく荒れていて、食後の皿がテーブルに残されていた。

「

ミラは四十年のあいだカサソラ家に勤めていた家政婦だった。

「おまえ、母親についていかなかったのかい?」

「

「ベルナルドとジョバニとドゥイリオは?」

「屋敷にいるよ」とバルミロは言った。「おれたちはリベルタといっしょだ。アステカの戦士だからね」

リベルタは家財を売却し、これまで無償でおこなってきた占いに値段をつけ、その稼ぎで食べ物を買い、四兄弟を養った。

ベラクルス港にあるカサソラ商会の事務所は残っていたが、事業は完全にカルテルに乗っ取られ、リベルタには一メキシコ・ペソすら入ってこなかった。

四人が胸に秘めた思いをリベルタは理解し、尊重していた。人間は誰でも生きる目的を知らず、〈

四兄弟は、リベルタの語る失われた王国の物語に毎晩耳を傾けた。

いつ聞いても退屈しなかった。彼らは恐怖から多くのものごとを学び、恐怖を知ることで現実に立ち向かう知恵を身につけた。あまりにおもしろかったので、金を払って映画館に出かける必要もないほどだった。とくに

一九七五年の夏、長男のベルナルドは、学校の友人たちと映画館に出かけて、とても怖いと評判の『

『

リベルタの語り口は魔術的でありながら、いっぽうで死に関してどこまでも現実的だった。夢と幻の物語のなかに、絶対的な〈死の刻印〉が押されていた。人は死ぬ。復活はしない。よい死にかたをすれば魂は天に還るが、それは今の自分ではない。つまりあの世での暮らしなどない。魂の転生はある。だが、その前に魂は一羽の鳥に変わるので、昔の自分のことなど覚えていない。過去を覚えていないものを、どうして生まれ変わりと言えようか。

「何度も言うけれど、大事なのは死にかたさ」リベルタはコパリの香煙のなかで言った。「おまえたちがどんなふうに命を使い切るのか、それが大切だよ」

滅びた王国の血と神話をとおして、四人は宇宙の秩序と現実の残酷さに触れ、光と闇について考え、意志の力の重要さを知り、おたがいの

父親を処刑し、高祖父が築いたカサソラ商会を奪ったカルテルの情報を集めるうちに、四人は「メキシコ連邦刑法ではこの連中を裁くことはできない」と思うようになった。

復讐へと真っすぐにつづく道は、敵の敵になることだった。父親の命を奪ったカルテルに敵対する組織に入ればいい。

四人はアステカの記憶と複雑にからみ合いながら成長し、復讐の次元へ、みずからも

ベラクルス全州から獰猛な連中が集まったカルテルのなかにあって、カサソラ兄弟の残虐さは群を抜いていた。四人の噂はたちまち広まった。

敵の幹部を捕らえて、心臓をえぐりだし、アステカの神に捧げる狂信者ども。

銃撃戦では必ず先頭に立った。仲間が拉致されそうになると、敵陣に突っこんで撃ちまくり、接近戦では手斧を振りまわして敵の腕を切断した。連れ去られて拷問され、惨殺される運命にあったはずの何十人もの

同じ組織の

四人は歓楽街にまったく姿を見せず、敵対するカルテルが高級娼婦を使って緻密に張り巡らした情報網にもかからなかった。

父親を手にかけた

「いや、おまえたちでやりなさい」とリベルタは言った。「だけど、あとでそいつの心臓と左腕を持っておいで」

四人は泣き叫ぶ

殺された

笑いながら

それはのちに彼の名を知らしめ、彼自身の二つ名になるものだった。

拉致した人間を生かしたまま、液体窒素で手足を凍らせて、鋼鉄のハンマーで打ち砕く。犠牲者は粉々にされる自分の手足を、自分の目で見ているように強要される。

殺し、コカインを売り、武器を買い、また殺し、ときには港町で働く貧しいインディヘナの娼婦たちに金をくれてやった。娼婦たちは

肺炎に罹ったリベルタが倒れると、四人は彼女一人のために五人部屋の病室を借り切った。すっかりやせ細った彼女の横たわるベッドの周りを、ケツァル鳥の緑色の羽根や、

孫たちの贈り物のうちで、リベルタがもっとも喜んだのは、バルミロが盗掘者から買い取った黒曜石の鏡だった。遺跡に埋もれていたアステカ時代の

リベルタは高熱を出してさらにやせ細り、〈

四人はリベルタの

太陽が西に沈むころ、買い取ったベラクルス市の郊外の丘にリベルタを埋葬した。十字架がひとつも立っていない、リベルタのためだけの墓地だった。

心臓をえぐりだす必要はなかった。彼女は〈アウィクパ・チック・ウィカ〉ではなく、はじめから〈イン・イシトリ、イン・ヨリョトル〉だった。四人はすべてを彼女に教わった。

リベルタの棺のかたわらに、もう一人の死者の棺が埋められていた。中身はバルミロが射殺したリベルタの担当医だった。担当医の命を奪ったのは、その男が自分の愛する

アステカでは高貴な者が死ぬと、神への捧げ物といっしょに従者が埋葬される。

棺が土に隠れてしまうと、血のような夕焼けが丘全体を緋色に染めた。周囲には何もなかった。四人は星が現れるまで、ずっと丘に立っていた。暗闇を風が吹き抜けると、静かに目を閉じた。

リベルタと別れた哀しみを振り払うように、カサソラ兄弟はひたすら

暴力は激化し、乗っ取られたカサソラ商会の事務所を破壊しつくしたのち、港に停泊する商船をも爆破して、敵対するカルテルを壊滅に追いこんだ。ライバルと戦うだけではなく、同じ組織内で彼らを敵視する

戦争の日々がつづき、四人は血で血を洗い、その血を神に捧げながら、アステカの暦で日々をかぞえた。

ベラクルス州だけではなく、北にあるタマウリパス州も支配して、四人は新たなカルテル、〈ロス・カサソラス〉の誕生を宣言した。

メキシコ合衆国当局、そしてアメリカ合衆国の

ベルナルド・カルロス・カサソラ・バルデス

【通称・

ヘスス・ジョバニ・カサソラ・バルデス

【通称・

バルミロ・マルコス・カサソラ・バルデス

【通称・

ファン・ドゥイリオ・カサソラ・バルデス

【通称・

二〇一五年、晴れた九月のベラクルス港を出た冷凍船は、メキシコ湾からカリブ海へ向かい、パナマ運河を抜けて太平洋を南下し、サーモンを積みこむためにチリの首都サンティアゴに入港した。

バルミロは冷凍船を下りると、港に近い中古車業者の店に足を運び、いくつかの車のタイヤの状態をたしかめた。買ってから交換をしている暇はなかった。車体は泥まみれだが、タイヤの状態は悪くない

パジェロで陸路を進み、国境までやってきて、偽造パスポートを提示してアルゼンチンに入国した。そこから先は空路だった。パジェロを乗り捨て、古ぼけたプロペラ旅客機に搭乗し、アルゼンチンの西の端から東の端まで飛んだ。首都ブエノスアイレスのアエロパルケ空港に着陸するまで、機体はがたがたと激しく揺れつづけた。

ドゴ・カルテル──アルゼンチン生まれのリーダーが率いる組織に狙われながら、リーダーの親族や協力者たちがいるはずの国に足を踏み入れるのは大きな賭けだった。ただちにラテンアメリカを去り、チリから太平洋へ出航する船に乗ることもできた。

あえてそうしなかったのは、もちろん敵を

バルミロは、ブエノスアイレス港で過去に何度もロス・カサソラスの

バルミロがコンテナ船に乗って密航する交渉は、三万ドルの価格で成立した。もし船員が目の前の男の正体を知っていれば、その三倍は要求したはずだった。

頼んでいたスマートフォンを船員から受け取ったバルミロは、支払いにデジタルの暗号通貨を利用すると告げた。〈バティスタ〉と呼ばれ、既存の別のシステムをウルグアイ人のプログラマーが改造したもので、コロンビアのカルテルが好んで使っていた。

文字と数字の配列に隠された暗号は三つのパーツにわかれ、GPSの位置情報と結びつけられていた。バルミロの乗った船の出港が確認されると最初の公開鍵が送信され、船員は秘密鍵を使って報酬総額の十パーセント──この場合は三千ドル──相当の暗号通貨を入手する。船が目的地に入港すると、同じ流れで船員は報酬総額の四十パーセント──この場合は一万二千ドル──を手に入れることができる。船員が最後の公開鍵を開けて、報酬総額の三万ドルの残り半分、一万五千ドルを得るには、目的地に上陸したバルミロの暗号化された位置情報と、あらかじめバルミロが登録しておいたパスフレーズも同時に取得しなければならない。パスフレーズはバルミロの設定した目的地から本人が送信するため、当然バルミロが生きていることが条件になる。ただしバルミロが何もしなかった場合は、上陸して二十四時間後に自動的に公開鍵だけが送信され、船員は一万五千ドルの三十パーセント、四千五百ドルを手にして取引を終える。

〈バティスタ〉のシステムは、非合法の取引における前払いと後払い、双方のリスクを軽減し、到着前の裏切り、到着後の殺人行為などを可能なかぎり抑止して、契約どおりに相手に麻薬や武器を運ばせる、

密航の手はずを整えて、夜がふけるのを待ち、ブエノスアイレスのステーキハウスで食事をしていたバルミロは、隣のテーブルにいた白人の老夫婦に歌劇場の場所を訊かれた。バルミロは笑顔で答えながら、二人を油断なく観察した。八十歳をすぎているはずの老夫婦で、バルミロを地元の人間だと思いこんでいた。あるいは、そういう演技をしているドゴ・カルテルの協力者かもしれなかった。

「私どもはスイスからやってきて──」妻のほうがスペイン語で言った。「明日ベネズエラに

バルミロはうなずき、微笑んだ。「お二人ともお元気ですね」

ベネズエラ、とバルミロは思った。その国は指名手配された

席を立ったバルミロは、もう一度老夫婦に笑いかけた。「

午前零時になって、バルミロは船員の手引きでパナマ船籍のコンテナ船に乗りこんだ。二十フィート、四十フィート、おもに二つの規格の鋼鉄製コンテナが船を埋めつくし、依頼主が割り増しの海上運賃を払った荷物は〈アンダーデッキ〉に、それ以外の荷物は〈オンデッキ〉に積まれていた。できればバルミロはアンダーデッキのコンテナに潜伏したかったが、急な依頼で船員の準備時間がなく、オンデッキのコンテナに入るしかなかった。

コンテナ船の行き先は西アフリカ、リベリアの首都モンロビアだった。大西洋を横断してモンロビアに入港するまでの約二十日間、オンデッキのコンテナは風、雨、海水に絶えずさらされる。太陽の光を受ければ、コンテナの内側はどうなるのか、はじめからわかりきっていた。窓のない密室で波に揺られ、拳銃を握り、椅子もベッドもなくすごす。自分自身を密輸する過酷な船旅がはじまった。

船員が日に二度、バルミロの隠れたコンテナに水と食料を運んできた。バルミロは水を飲み、缶詰の魚を口にした。テキーラもコーヒーも飲まず、紙巻煙草もマリファナも吸わなかった。コンテナのなかにある農薬の缶を横倒しに並べ、その上で眠った。夜明け前の海は砂漠の夜のように冷えこむので、毛布にくるまった。目覚めるとポリタンクに

丸一日、暗闇のなかで息をする。

光を浴びないので昼も夜もないが、太陽は感じられた。洋上の強烈な日射しがコンテナの内側を

熱中症でいつ死んでも不思議ではない環境に、バルミロは耐え抜いた。苦痛はあっても恐怖はなかった。バルミロは思った。ここで死ぬのなら、おれの心臓をテスカトリポカに捧げるだけだ。ここで死なないのなら、たどり着いた土地で用意するいけにえの心臓をテスカトリポカに捧げるだけだ。おれには赤のテスカトリポカがついている。皮を剝がれた神、シペ・トテクもここにいる。

船員が食料を運んできた回数を手がかりに、三つの暦をかぞえた。アステカの

すっかりぬるくなった水を飲めば、汗となってすぐに滴り落ちる。抗生物質の錠剤を嚙み砕き、暑さで

裏庭で殺される

大西洋を横断する航海を終え、コンテナ船は西アフリカにたどり着く。リベリアの首都モンロビアの港で、バルミロの隠れた〈オンデッキ〉のコンテナは、ほかのコンテナと同じようにクレーンで陸揚げされて、彼は船員の協力でコンテナを出ると、熱病にかかったようにふらつきながら倉庫にまぎれこみ、震える手でバケツの水をすくって顔と体を洗い、安物のTシャツとジーンズを身につける。二十二日間の航海のうちに体重が減り、ベルトを締めなければジーンズが腰からずり落ちてしまう。

赤道に太陽が沈むころ、仕事を終えて家路に就く港湾労働者たちにまぎれて町へ出た。

所持金をリベリア・ドルに両替し、開襟シャツとスラックスと革靴を買って身なりを整え、町のホテルにチェックインした。一度部屋に入ってから非常階段を下り、ホテルを出て、周囲に目を光らせながら、路地裏の安宿に入った。その部屋でバルミロは暗号通貨システムに音声データを認証させ、船員との約束を果たした。パナマ船籍のコンテナ船に乗る男は、これで残りの一万五千ドルを得ることになり、すべての暗号化された位置情報の記録は消去される。

安宿の硬いベッドで泥のように眠り、目覚めると朝だった。バルミロは大通りまで歩き、そこでタクシーを拾った。「マデロー・インターナショナルへ行ってくれ」と英語で告げた。

マデロー・インターナショナルはモンロビアに本社を置く総合商社で、十九世紀初頭までは〈アデル&マデロー商会〉と名乗り、黒人奴隷と武器の売買で利益を上げてきた歴史を持っていた。

六年前からロス・カサソラスの資金洗浄に協力するようになり、バルミロも本社を二度訪れたことがあった。彼にとって、リベリアの首都は知らない土地ではなかった。

マデロー・インターナショナルの地下にある貸金庫を、ロス・カサソラスは、〈フランシスコ・マルティネス〉という架空の名義で借りていた。

バルミロは鍵を受け取り、金庫のなかの現金と、左右一対の松葉杖を取りだした。

松葉杖はごく普通の、アルミニウムとゴムを組み合わせたものに見えたが、じっさいの重さは同じ器具の二倍だった。それはグラスファイバーと、液体コカインを混合した合成樹脂でできていた。密輸用の偽装スーツケースを作る技術が応用され、松葉杖全体に混合されたコカインを完璧に分離できれば、五百万ドルの値がつく。

松葉杖を突きながらバルミロは建物を出て、タクシーを呼び停めた。スーツケースと異なり、松葉杖は「代わりにお持ちしましょうか?」と言われることもなかった。肌身離さず持ち歩ける魔法の杖だった。

モンロビアに長期滞在する気はなかった。バルミロは

まずは環境保護団体の調査船に同乗してギニア湾を南下し、南アフリカ共和国のケープタウンに入港した。バルミロを乗せた団体の船は、金を払えばワシントン条約で取引を禁じられた動物も運んでくれることで、アフリカの密猟者たちにはよく知られていた。その船は麻薬や難民も乗せた。

ケープタウンをすぐに出港すると、ふたたび過酷なコンテナ船の旅がはじまった。猛烈な日射しに焼けつくコンテナのなかの暗闇、抗生物質の錠剤をかじり、ひたすら耐えつづける日々。

インド洋を横断したコンテナ船は、オーストラリアのパースに入港した。松葉杖を突いて港町を歩くバルミロに、人々は親切に道を譲ってくれた。

ベラクルスからすでに地球を半周する以上の距離を移動していたが、それでもバルミロは立ち止まらなかった。バルミロは思った。ありとあらゆる危険に満ちた

オートスラリア西端のパースは、遠く離れた東の首都キャンベラよりも東南アジアに近く、多くのアジア人が暮らしている都市だった。バルミロはアジア人のコミュニティで金を使い、情報をたどり、信頼できる協力者を得て、さらなる密航の手はずを整えた。

ヌエボ・ラレドで見失った獲物を、ドゴ・カルテルはアメリカとメキシコの国境付近でいまだに捜しつづけていた。

そのころバルミロはオーストラリアを去り、東南アジアの混沌のなかに姿を消していた。

第一部 了

古代アステカ神への信仰が生み出した怪物、バルミロ・カサソラはどこへ向かうのか――。

このつづきは単行本『テスカトリポカ』でお楽しみください。