著者初の自伝的小説にして労働文学の新境地。

『私労働小説 ザ・シット・ジョブ』レビュー

書評家・作家・専門家が《新刊》をご紹介!

本選びにお役立てください。

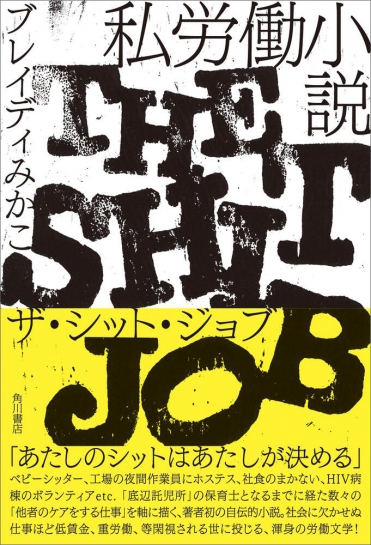

『私労働小説 ザ・シット・ジョブ』

著者:ブレイディみかこ

書評:湯澤規子(歴史地理学者、法政大学人間環境学部教授)

変わりゆく世界の潮目にバックヤードからの声を聞く

世に「お仕事小説」は数あれど、昨今「労働小説」と銘打った作品は意外なほど少ない。それは、私たちが穏やかで前向きな「お仕事」という表現を好み、それを前面に出して涼しい顔をする一方、苦悩と葛藤に満ちた現状への抗いを表明する「労働」をめぐる諸々をバックヤードにしまい込んでしまった結果でもあるのだろう。

このたびブレイディさんが上梓した新刊、『私(わたくし)労働小説 ザ・シット・ジョブ』は、そのバックヤードに軸足を置いて、そこに生きる女性たちの日々を描いたヴィヴィッドな発信である。それは、聞こえが良く偽善的な「お仕事」社会への異議申し立て、とも読める。振り返ってみると、ブレイディさんの作品は、表の社会を成り立たせるためには欠かせない裏の世界、つまりバックヤード的な存在や場所を舞台にしたものが多い。言い換えればそれこそが、サブタイトルに掲げられた「ザ・シット・ジョブ(クソみたいに報われない仕事」の世界なのである。

例えば本書に登場する作品の舞台は、地方都市の夜を彩るクラブとガールズパブ、イギリスの家庭とナニー(ベビーシッター兼家庭教師)、アパレルショップとクリーニング工場、保育園、スーパー・マーケットの従業員食堂、病院とフードバンクである。読んでいて、胸が疼(うず)く。それは、彼女たちが生きる空間、つまり楽屋、地下室、スタッフ・ルーム、厨房、ケアの現場が文字通りのバックヤードであるだけでなく、そこで働く女性たち自身がバックヤード的な存在にほかならないのだと、思い知らされるからである。表の世界からは、まるで見えないもののように扱われる存在が、実は社会を根底で支えているというパラドクス。

だからといって、本書に登場する女性たちは簡単に絶望したりはしない。そこは外からは、暗くて雑然とした、どうしようもない場所であるように見えながら、内に入ってみると、人間としての尊厳を手離すまいという意思の光が見え隠れする。ブレイディさんはバックヤードの内側を歩きながら、その光のカケラを拾い集めていく。

「あたしの人生はあたしのもの」。そのために稼ぐという確固たる決意、「女はいっぱしの何者かにならないと男に殴られてしまうんだろうか」という異議申し立て、「あたしはあたしを守らなければいけないと思った。あたしがあたし自身でいるために」というセルフリスペクト、「薔薇よりもパンを」という偽善と規範と道徳への抵抗。喜怒哀楽、絶望と希望がごちゃ混ぜになった人間臭い世界。バックヤードはそんな場所として描かれる。

そこに存在する光のカケラは、信頼するに値する。怒りを込めて「ザ・シット・ジョブ」を自虐的に掲げているように見えながら、なぜか、そこはかとない愛情と敬意が感じられるのは、ほかならぬバックヤードで見つけた光への信頼によるものなのだろう。「あとがき」で著者は言う。「世の中には金銭的にも報われず、社会的にも軽視されている仕事があるのだが、これらの仕事はいつまでたっても報われないままでいいのかという疑問」を書きたかったのだと。

コロナ禍を経て、イギリスではすでに「労働に対する価値観の根本的なシフト」が始まっているという。翻って日本では、エッセンシャルワーカーという存在が注目され、賛辞の拍手が送られたのは一時的なものに過ぎなかった。「労働」という言葉自体も避けられ、風化しつつある。だからこそ、今、変わりゆく世界の潮目に目を凝らし、「労働」とは何か、「私」とはどういう存在かを改めて問うてみたいと思うのだ。「私労働小説」のバックヤードから聞こえる「あたし」の声に耳をすませながら。

作品紹介

私労働小説 ザ・シット・ジョブ

著者 : ブレイディみかこ

発売日:2023年10月26日

「自分を愛するってことは、絶えざる闘いなんだよ」。魂の階級闘争の軌跡!

「あたしのシットはあたしが決める」

ベビーシッター、工場の夜間作業員にホステス、社食のまかない、HIV病棟のボランティア等。「底辺託児所」の保育士となるまでに経た数々の「他者のケアをする仕事」を軸に描く、著者初の自伝的小説にして労働文学の新境地。

「自分を愛するってことは、絶えざる闘いなんだよ」

シット・ジョブ(くそみたいに報われない仕事)。店員、作業員、配達員にケアワーカーなどの「当事者」が自分たちの仕事を自虐的に指す言葉だ。

他者のケアを担う者ほど低く扱われる現代社会。自分自身が人間として低い者になっていく感覚があると、人は自分を愛せなくなってしまう。人はパンだけで生きるものではない。だが、薔薇よりもパンなのだ。

数多のシット・ジョブを経験してきた著者が、ソウルを時に燃やし、時に傷つけ、時に再生させた「私労働」の日々、魂の階級闘争を稀代の筆力で綴った連作短編集。

■声を出さずに泣く階級の子どもがいる。

■水商売では年齢と美醜で判断されて、失礼な言葉や態度を許容することでお金を貰う。失礼を売り、失礼を買う。失礼は金になるのだ。

■何かを感じたり、ムカついたりする主体性のある存在として認識しない者は、相手の賃金だけでなく、人間としての主体性さえ搾取している。

■革命とは転覆ではなく、これまでとは逆方向に回転させることなのかもしれない。

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322104000617/

amazonページはこちら