心揺さぶる傑作警察小説。

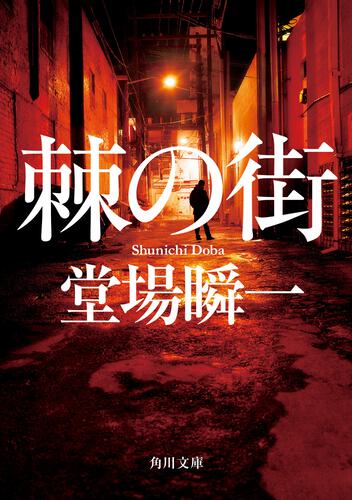

『棘の街』堂場瞬一

角川文庫の巻末に収録されている「解説」を特別公開!

本選びにお役立てください。

『棘の街』著者:堂場瞬一

『棘の街』文庫巻末解説

「餓鬼道」化する社会、その見立ての的確さこそ暗黒 の本懐

解説

マライ・メントライン(ドイツ公共放送プロデューサー)

『棘の街』が発表された二〇〇四年、それは、私が大学留学で本格的に日本での社会生活を開始した年だ。もしその頃にこの小説を読んでいたら、「いくら

二〇〇四年から二〇二三年にかけて明確化・先鋭化した社会心理的傾向のひとつに、旧来型の知性・教養が「善であり好ましい」と

通例、いくらノワール作品といえど、クライマックスからラストに至る展開では何かしら人間的なひとすじの光明か、少なくともピカレスクロマン的な鮮烈さを見せつつ話を締めるものだ。が、本作ではそのような面がきわめて希薄で、餓鬼道じみた因果律の完成とその納得感の中、静かに幕が下りる。ここはエンターテインメントとして見た場合に好き嫌いの分かれる点でもあろうが、個人的には、これだからこそ人間観の本質が古びず、発表後、十九年の熟成を経た今こそ「刺さる」神経的要素に満ちた傑作となったように感じられる。ことさらネット周りの設定を重視せずとも、ネット民的心性の核心をえぐるような小説は書けるのだ。それは時代的な予見というより普遍的人間心理の本質を的確に突いた結果なのかもしれない。

クソ野郎が土俵際で踏みとどまって立ち直るのではなく、クソ野郎が生存のためにクソの拡大再生産を行い、その影響と構造を自覚したときにはもう何もできることがない。しかも社会全体もそのように流れているし! という絶望ベースの徒労感。読んでいて哀しき高揚が止まらない。まさに餓鬼プロフェッショナル仕事の流儀というべきか、不思議な充足感と説得力だ。

ときに私の母国ドイツはミステリ・サスペンス読書大国であり、また、組織と規律と葛藤が身近で渦巻き続けるお国柄ゆえか、いわゆる名探偵もの以上に警察チーム捜査系作品の人気が高い。権威的教養の国であるため、エンタメ文芸は長らく文化的プロダクトとして評価されにくかった(ドイツ語「圏」作家としてはスイスのF・デュレンマットやオーストリアのJ・M・ジンメルといった例外もあるにはある)のだが、へニング・マンケルに代表される北欧の社会派ミステリの本格流入以降、知的刺激を受けて良質な警察小説が多く書かれるようになり、エンタメ文芸領域の社会的地位も向上した。日本における

だがしかし、と私は思ってしまう。警察ものを含むドイツミステリ、質の向上はよいのだが、なぜかおしなべてラストが「暖炉の前での大団円」みたいなお約束ドラマじみた雰囲気に

というか、ドイツ社会文化の精神的文脈を読み解くに、この現象の原因として思い当たる内面的要素がなくもない。そのひとつが「ドイツでは、最終的な結末が人間精神のネガティブ面の証明となるような造りの作品は、そもそもエンタメでなく文学に分類されやすい」という文化特性だ。先般、ドイツで「地域社会に古くから残る田舎的因習・精神性・社会的しがらみは超ロクでもない!」というテーマを扱った本格ブンガク系作品が評判となったのだが、実はよく読むと基本的に、田舎的閉鎖社会の精神性をネタにしたローカルミステリの「結末を暗黒にしただけ」のようなもの、といえなくもなかったりする。

まあこれはドイツの知的権威主義の土壌が生む文化的喜劇性の一端だが、この事象をベースとして考えるに、『棘の街』という作品、ドイツでは何気に「エンタメ」よりも「文学」寄りの存在として受容される可能性があって、一種の極論ながら、それはそれで本作の深みの証明の一端になる気がしなくもない。と、そんな思考を展開していると、じゃあ本作をドイツで翻訳出版しなさいよ! という声がどこかから上がりそうで、確かに成功の可能性はあるけど絶対の保証があるわけでもないゆえ、真顔で翻訳作業を依頼されたりする前に、私はコソコソとこの場を立ち去るのであった。

以上、ご清聴ありがとうございました。

作品紹介・あらすじ

棘の街

著者 : 堂場瞬一

発売日:2023年09月22日

未解決の誘拐事件は思わぬ方向へ。心揺さぶる傑作警察小説。

地方都市・北嶺で起きた誘拐事件。県警捜査一課の敏腕刑事・上條元は、事件の捜査中、身代金受け渡しの場でとある重大なミスを起こしてしまう。結果、被害者は殺害され犯人は逃亡、事件は未解決となった。

事件発生から1年後、被害者の白骨遺体の発見を機に、北嶺署に異動して再び事件を追い始めた上条は、ある一人の少年と出会う。彼との出会いをきっかけに、事件は思わぬ方向に動き始める――。心揺さぶる傑作警察小説。

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322201000340/

amazonページはこちら