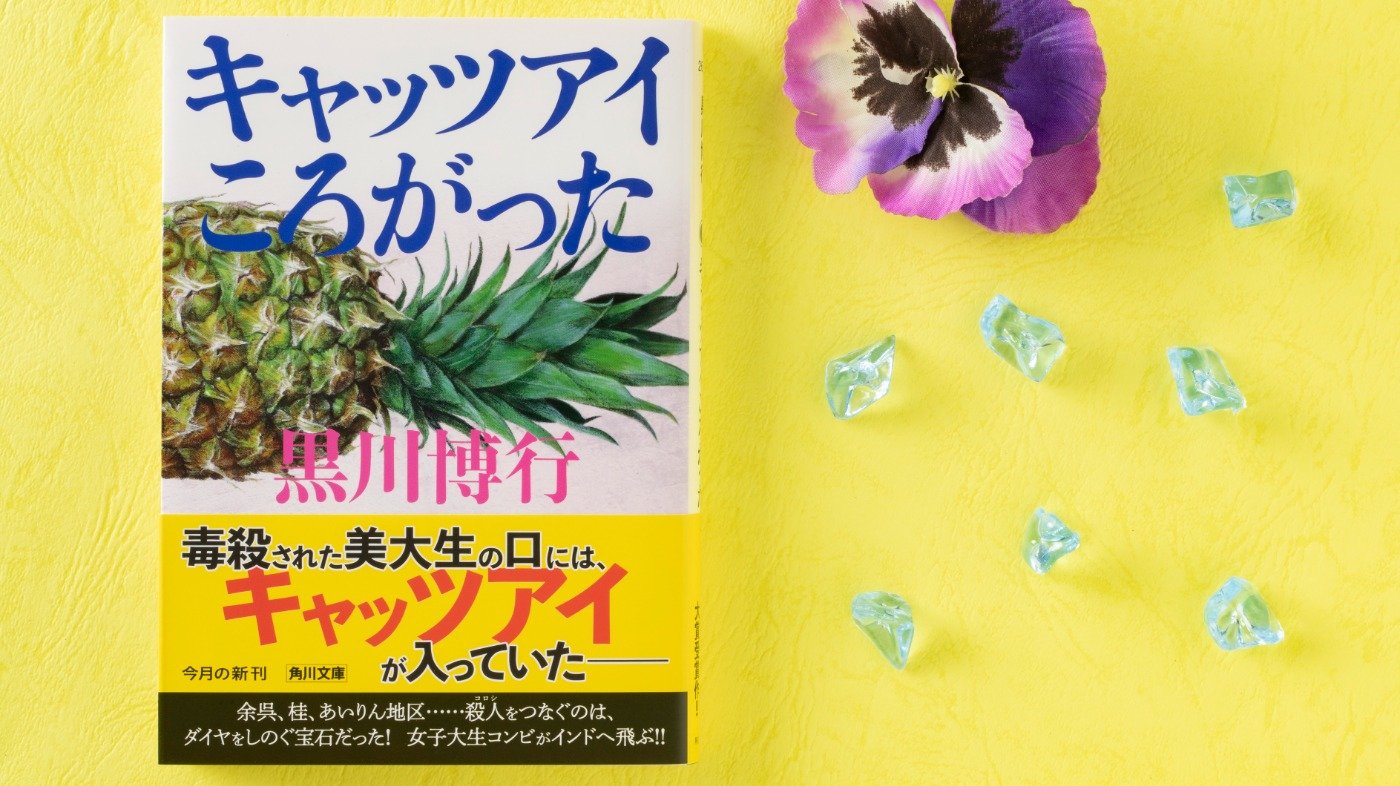

手がかりは死体に残されたキャッツアイ!サントリーミステリー大賞受賞作!

『キャッツアイころがった』黒川博行

角川文庫の巻末に収録されている「解説」を特別公開!

本選びにお役立てください。

『キャッツアイころがった』黒川博行

『キャッツアイころがった』 文庫巻末解説

解説

マライ・メントライン(ドイツ公共放送プロデューサー)

【温故知新の1986年作品。「知新」とはこの場合、何か?】

「古典」というほどクラシックではないミステリの過去作を読むのは

21世紀中盤に差し掛かろうとする時期の視点で、まず念頭に来るのが「ネットのない時代の話なのよね」というポイントだ。そして、そのような温故知新系な作品の解説は、往々にして「しかし物語や謎解きの骨格は、ネットやスマホの有無と関係なく(中略)本質は最新の作品に比してもまったく

本当にそうだろうか。まあ、実際そういうケースもあるだろうけど、個人的にそういう無難王道路線はいささかありがちに感じられるので、リアルに感じたことを書いてみよう。

ミステリとしての説得力、

ミステリにも本格、社会派、コージー等々いろいろなサブジャンルがあり、それぞれ奥深い。ゆえに安易な決めつけはご法度だが、『キャッツアイころがった』には、ミステリの感覚的な定義が、あるいは、社会がミステリという単語に期待していた内容がそもそも微妙に別物だった時代の空気が濃厚に感じられ、そこがなんとも興趣深い。

この核心にあるものはいったい何なのか。9・11テロやオウム地下鉄サリン事件以前の世界に属するサムシングであるらしいのは確かだが、それ以上の明確化・言語化が難しい。現実的リアリティの束縛を外れたお約束的な様式美みたいなものだろうか。いわゆる二時間サスペンスドラマ終盤の「

これはですね。たとえば全盛期の昭和プロレスみたいなものです。アントニオ猪 木 の決め技に延髄斬りというのがあった(詳細は検索してください)んだけど、ときどき空振るのよね。でも相手がちゃんと倒れたりするわけ(笑) んで、山 本 小 鉄 とかが「猪木の蹴 りは真空状態を発生させ、その威力で相手が倒れるんだ!」とか言っちゃう。さー、これを茶番とみるか否か。茶番と見做して否定するのはいかにも容易だ、が、それは知的な嗜 みとしてあまりに勿 体 ない。この、肝心な要素がすべて阿 吽 の呼吸でつながりながら存在意義を確立し、その上で成立する様式美のような何か。あまりにインチキくさい素晴らしさ。実質と実力があるのか無いのか、一面的な基準では判別しがたい深さと奥ゆかしさ。ということで、昭和のエンタメ系ミステリの奥義精髄にもこの原理は通じるのではないかと思います。それっていかにも邪道な現実解釈に思えるかもしれないけど、さにあらず。かつてナポレオン・ボナパルトはエジプト遠征の道中、「地球外生命体は居るのか?」など難問奇問を連発することで幕僚たちの知的な底力を測り、正論を述べる者よりも邪論を巧みに展開した者を評価したといいます。それと同様に(以下くどいので略)

…とのこと。なるほど。

阿吽の呼吸

なのか。確かにこれは重要ポイントのような気がする。

そういえば、現在の観点で厳密に考えればおかしいことで、あってはならないことかもしれないが、『キャッツアイころがった』作中にて、主人公の学生探偵グループ、各府県警の捜査官たち、怪しい人たちは相互に、阿吽の呼吸を多用し前提としながらコミュニケーションと駆け引きを展開していた感がある。内輪だけでなく敵を相手とする場合でも、という点が重要だ。

そこから紡ぎ出される文脈は、おそらく単なる論理性よりも上位に立つ。ゆえに、論理で微妙に収拾しきれない形でミステリ作品が成立してしまい、しかも読者に

その伝でいうと、現代視点での本作の最大の見どころはある意味、登場人物たちが作中でどのように情報を消化し、再構築し、外部コミュニケーションを成立させるか、そしてその過程で何が「省略」されるか、なのかもしれない。例えば本作の真犯人、個人的には、生き残りに

いささか余談めいて聞こえるかもしれないが、『キャッツアイころがった』が発表された1986年というのは日米貿易摩擦がピークに達し、「日本人はアンフェアだ」とアメリカが文句をつけたのに対し日本人が「そりゃ

そう、時代を超えて生き残ってしまう逸品には、一見それとわからない様々な

作品紹介・あらすじ

『キャッツアイころがった』

キャッツアイころがった

著者 黒川 博行

定価: 792円(本体720円+税)

発売日:2022年04月21日

手がかりは死体に残されたキャッツアイ!サントリーミステリー大賞受賞作!

府立美大に通う村山光行が殺された。口には宝石「キャッツアイ」が入れられていた。警察は余呉湖で揚がった死体から同じ宝石が検出された事件と関連があるとして調べていく。生前、村山がインドへスケッチ旅行に行くと聞いていた同級の啓子と弘美は一路インドへ発ち、独自の捜査を開始。遺されたスケッチブックを手にその足跡を辿っていくと――若き著者のサントリーミステリー大賞受賞作! 解説・マライ・メントライン

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322111000514/

amazonページはこちら