【帰ってきた『角川新字源』特別記事 第2回】iOS版ついに物書堂から発売! 便利すぎる新機能を探れ!

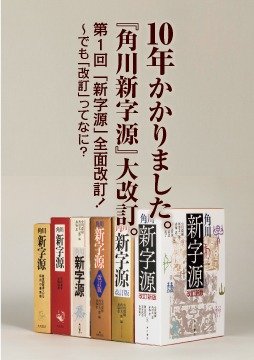

10年かかりました。『角川新字源』大改訂。

先日ついに発売となった電子版の「角川新字源 改訂新版」。

もうお使いいただいているでしょうか? 使い心地はいかがですか?

さて、今回も、物書堂の代表取締役を務める廣瀬則仁さんのインタビュー第2弾をお送りします。

物書堂によって電子版へと新生を遂げた“新字源”。

前半は会社を設立した経緯やアプリ制作のコダワリについてお尋ねしましたが、後半ではiOS版「角川新字源 改訂新版」のさまざまな機能に加えて、電子版の辞書の未来についても語っていただきました。

辞書にとどまらず、ものを調べるという行為はソフトウェアやインターネットの力でどのように変化していくのか。

皆さんも一緒に考えてみませんか?

____________________

>>特別編① アプリ制作のコダワリを探れ!

[聞き手]坂倉 KADOKAWA辞書事典編纂室に所属。『皇室事典 令和版』がようやく校了してほっと一息。次の辞書企画を淡々と準備中です。

株式会社 物書堂

iOSアプリやMacのテキストエディタなどを手がけるアプリベンダー。株式会社エルゴソフトに所属していた廣瀬則仁、荒野健太によって2008年に設立。革新的なUI(ユーザーインターフェイス)をそなえた三省堂「大辞林」アプリが2009年にApple社iPhoneのTVCMに起用され、大きな話題を呼んだ。2018年時点での辞書アプリ累計販売本数は120万本。

「角川新字源 改訂新版」

2019年11月1日発売 価格 3,060円(税込)

https://www.monokakido.jp/ja/dictionaries/shinjigen2/index.html

※iOSアプリ「辞書by物書堂」内の辞書コンテンツです。

「辞書by物書堂」製品仕様:

https://www.monokakido.jp/ja/dictionaries/app/

・価格 無料(各種辞書コンテンツは有料となります)

・バージョン12.0以降のiOSがインストールされた iPhone、iPod touch および iPad

・約25MBの空き容量

・Apple App Store よりダウンロード可能

検索機能のここがスゴイ

坂倉:いよいよ機能についてお尋ねしたいと思います。もともと漢和辞典は、国語辞典などと同じように“読み”から検索する「音訓索引」、それから漢字に関する辞典独特の「部首索引」や「総画索引」などの検索手段があります。iOS版「角川新字源 改訂新版」ではそれらに加えて「熟語検索」などを実現していただきましたよね。

廣瀬:基本の検索はやっぱり書籍版と同じで、音訓と部首や画数の組み合わせです。ただアプリの場合は一度の入力で様々な検索をすることができますし、目当ての字を見つけてから該当ページに飛ぶのも一瞬です。その点では便利ですよね。アプリの個性もそのあたり(書籍版以上の部分)に出るので、いろいろ比較して自分に合う、合わないで選ぶ方もいます。

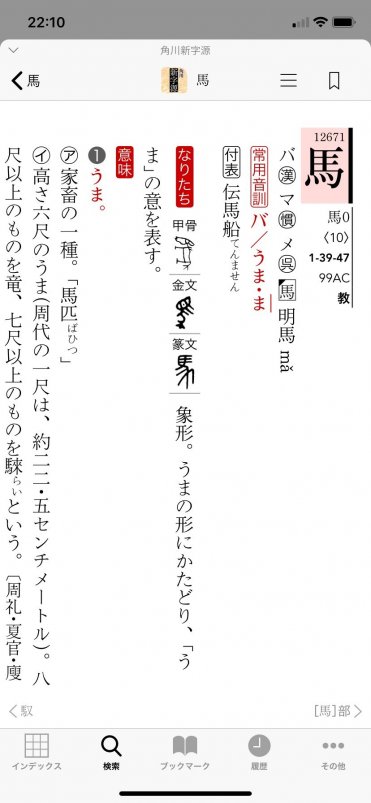

漢和辞典は項目内の情報も多いし、データベースの度合いが高いため、検索手段を増やす余地が大きいですよね。それをインターフェイスでつないでいけば、いろいろなことができます。検索手段を増やすこと自体はそれほど難しくなく、実際今回も熟語の他にピンイン、文字コードなどから引けるようになっています。もちろん、手書き入力による検索も可能です。

坂倉:「辞書by物書堂」アプリ共通の機能もたくさんあると思うのですが、その中でも廣瀬さんのオススメを紹介していただけないでしょうか。

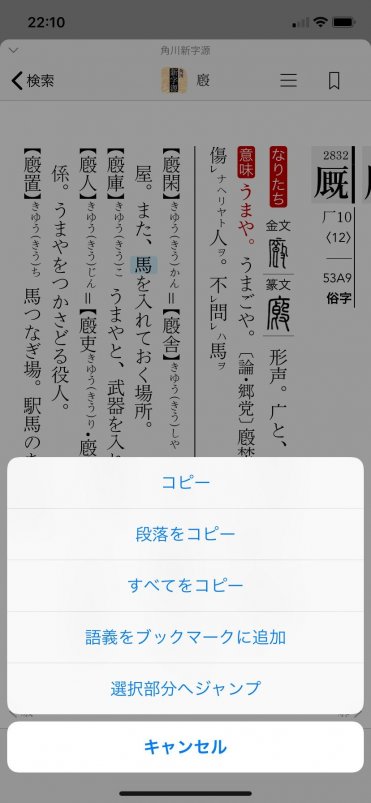

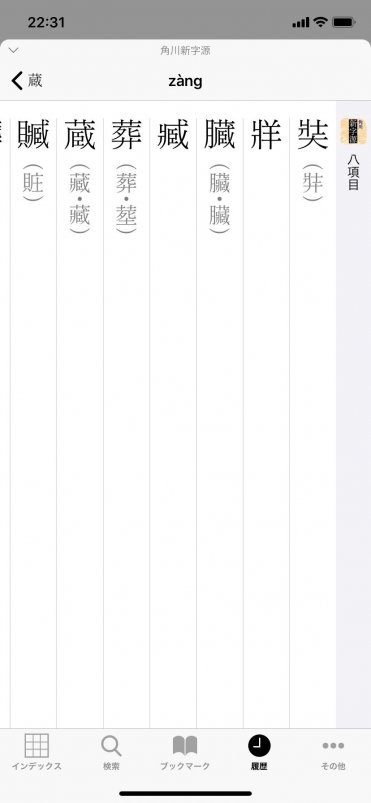

廣瀬:体験していただきたいのは、やっぱり「なぞってジャンプ」ですね。画面の中のある文字をタップして、選択すると……こうやって、どこまでも無限にジャンプしていけます。

しかも、「辞書by物書堂」アプリに入っている他の辞書コンテンツも参照できます。国語辞典を調べたときに、気になる漢字をなぞれば、一気に「角川新字源 改訂新版」の解説までジャンプできるんです。複数あった辞書アプリを「辞書by物書堂」として統合したことで、以前に比べてスムーズに切り替えできるようにもなりました。

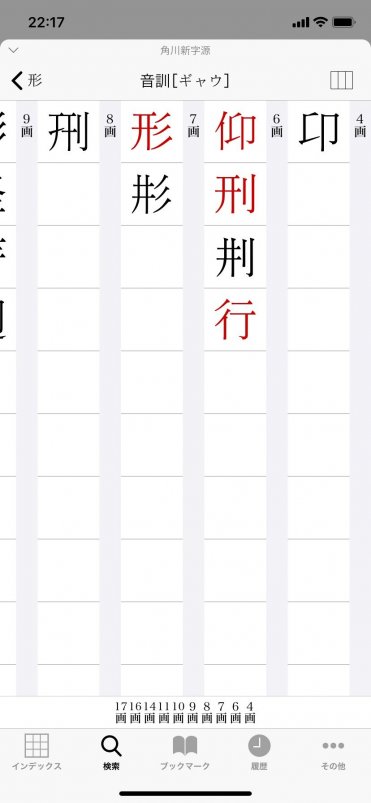

また、字音のところをタップすると「音訓インデックス」から、同じ音を持つ漢字をグループで見ることができます。部首にも同じように「部首インデックス」があります。ピンインをタップすれば、同じピンインを持つ漢字をグループで見ることができます。

こうやってリンクをたどって次々と項目を移動したり、特定の属性でまとめて見られたりするのも電子版の利点ですよね。どこまでも文字と言葉の世界を旅していけます。

坂倉:これは便利ですよ。読みやなりたちからどんどん漢字を追っていけて、何より手軽さがすごい。Wikipediaを何時間でも見てしまうような人にとってはとても危険です。

廣瀬:それに『角川新字源 改訂新版』の特徴でもある古代文字もおもしろいと思います。ここからの検索は難しいので、もうビジュアルとしてのおもしろさなんですが、それだけに子どもでも楽しめるはず。

坂倉:インデックスの検索画面から「なりたち」→「甲骨」を参照すると、甲骨文字が上下左右ワーッと並びますよね。この画面は三省堂さんの「大辞林」アプリを初めて見たとき同様のインパクトがありました。急に言葉の宇宙に引きずり込まれたような感覚というか、書籍をパラパラめくるのに近い直感性があります。

そもそも、このグリッドUIには何かヒントのようなものがあったんですか?

廣瀬:うーん、考えた末に出たものではありませんでした。本当に、何かこう、アイデアが降ってきたというか。言葉には意味や読みがありますが、そういうものにかかわらず何かすごさを表現できないかとやってみて、いろいろな人に見てもらった。そうしたら「これはおもしろい!」と言われて、そのまま出しました。

類語のような辞典は、これを発展させて、宇宙に銀河がいくつもあるような表現ができればおもしろいかもしれませんね。

坂倉:漢字にも関係性がありますから、つながりが直感的にわかるような表現をしてみたらおもしろそうです。動画を使って、甲骨文字から現代の明朝体まで変化する様子を見せるとか。

廣瀬:データをいただければ可能です(笑)。甲骨文字から検索しようという人は多くないでしょうから、技術的なモチベーションは高くないんですが、しかし漢字の楽しさのひとつではありますよね。そういうところを紹介して興味を持ってもらうことも辞書アプリの大事な機能です。

甲骨文字と現代の漢字が紐付いていれば、ひょっとしたら機械学習によって自動的に現代の漢字に置き換えることができるかもしれません。

坂倉:それは研究者向けでしょうかね……。検索しやすさという点では検索手段に加えてUIも重要ですよね。ポリシーのようなものはあったりするのでしょうか。

廣瀬:まず、iOSの標準的な動作を踏襲するというのが第一です。ゲームのようなエンターテインメントコンテンツの場合は特殊な操作をする必要があるかもしれませんが、辞書は実用ツールですから、誰もが使えるよう予想外のことはしないようにしています。ユーザーは何かをする途中で仕方なく“辞書を引く”わけですよね。途中でそもそも何のために引きはじめたんだっけ? となることもあります。そういう体験は歳をとればとるほどある(笑)。だから、できるだけストレスなく、本来の思考の邪魔をしないよう、なめらかでスムーズな動作にしたいんです。

機能についても同じです。iOSで通常できることは、このアプリ内でもできるようにする。基本の機能を忠実に使用して、あまり変な動作をしないようにしています。昔からソフトウェア制作においては「自分が主役になろうとしない」ように心がけていて、アプリでもそれは一緒ですね。

次に、新しいOSや新しいデバイスが出たら、できるだけ早く対応するようにしています。これまでもiPadが出ればiPadに対応し、Retinaディスプレイ(※01)が出ればRetinaに対応し。それらが世に出た日にアップデートをリリースしてきました。たとえば先日(2019年9月)更新されたiOS13とともにiPad用のiPadOSが公開されて、マルチタスクで二画面表示ができるようになりましたが、それも対応済みです。

坂倉:ということは、アプリで検索しながら他のことができる?

廣瀬:だけでなく、「角川新字源 改訂新版」を引いている最中に、別の漢和辞典を引いたりもできますよ。英語とフランス語の辞書を同時に検索したり。

辞書アプリはどう進化する?

廣瀬:他にも、将来的にはカメラ機能を使って漢字が検索できるようになるかもしれません。

坂倉:おっと、それは過去にない進化じゃないでしょうか。

廣瀬:最近のiPhoneの中にはCore ML(Core Machine Learning)という機械学習用のチップ専用のプロセッサが搭載されています。これを使えば「バラ」と検索することでiPhoneの中の大量の写真の中からバラの写真だけを探しだせたりします。つまりその写真を「バラ」だと認識しているわけです。こうした機能はすでに当たり前になりつつあります。

新聞にわからない漢字があったとしても、それをカメラで撮ってアプリで認識するだけで、どんな漢字かがわかるわけです。OCR(光学文字認識)の精度の問題で完全に特定するのはまだ難しいのですが、いくつか候補が出てきて、その中からユーザーが調べたいものを選んでもらうという方法なら現状の機能でも実現できるはず。カメラに写るたくさんの文字の中から1文字だけを選択したり、複数の候補から選択したり、あとはそうしたUIの問題を解決するだけです。

坂倉:まるでSFみたいな……。スマートフォンはどんどん便利になりますね。僕らの日常はとっくに変化、進化しているということでしょうか。

廣瀬:かつてユビキタス(ネットワーク)という言葉がさかんに言われていましたよね。無線通信のWi-Fiも、スマートフォンよりもっと前の時代から存在していました。どこからでもネットワークに接続できるイメージは古くからあったんです。しかし、その時代に何ができていたのかというと、大したことは実現しませんでした。

僕たちは以前勤めていた会社で、ゲームハードの会社に対して「携帯電話とゲーム機をくっつける」という提案をしたことがありました。結局は実現しなかったんですが、そこにiPhoneやiPod touchが現れて、見た瞬間、ほしかったのはこれだったのだと思いました。普通にウェブブラウザが動いていたことが衝撃的で、「めっちゃ便利じゃん!」と叫んだくらい。先ほど(第1回)も言いましたが、これはすごい可能性を秘めているぞと。僕たちがほしいものを実現してくれるのはやっぱりAppleなんだと。

iPhoneが登場する前の情報機器といえば、携帯電話、携帯ゲーム機、ノートパソコン、電子辞書など、それぞれ専用のものが使われていましたよね。これがひとつの携帯端末で済むとなったら途端に便利になるじゃないですか。

坂倉:確かに完全武装するにはいくつも持ち歩かなければならなかったのが、今ではスマートフォンだけで済みますね。

廣瀬:そう、肌身離さず持っている端末の中にすべて入っているということが重要なんです。実際、電話やゲームといった身近な情報機器はすべてこの一台に収まっています。辞書も同じですね。いろいろなものを惹きつける力、それはスマートフォンという端末に宿る可能性なんだと思います。

坂倉:そのスマートフォンの力で、物書堂さんが次にどんなことを実現されようとしているのかにも興味があります。もし次の展望があれば聞かせてください。

廣瀬:まだやってない辞書が山ほどあるので、それは継続して手がけていきたいです。他に、海外の方に向けたものも開発したい。現状でも三省堂さんの「大辞林」を台湾の方が使っていてくださったりしますが、最初から海外向けのコンテンツを作りたいんです。

あとは専門知識でしょうか。限られた場所や状況で使われる専門用語や、SNSで使われている英語の略語のような、普通の辞書には載ってない言葉こそ、本来は専門家に教えてほしいですよね。需要が少なくて書籍では難しいかもしれませんが、毎月300円くらいのサブスクリプションモデルで提供されている辞書アプリならどうでしょうか。

専門的な知識や技能を身に付けるというのはひとつの課題だと捉えています。どんなに詳しい解説を読むよりも動画で見たほうがわかりやすいことはよくありますよね。辞書アプリなら、マルチメディアで、ただ調べるだけじゃなくて身に付けるところまでできるかもしれません。

それに、ちょっと抽象的な話ですが……日本の辞書の便利さやきめ細かさは海外にないものなので、そのノウハウを活用できないかと考えています。辞書の国内市場は今後縮小していくでしょうが、とても重要だけど作りが粗い海外の辞書を編集しなおすとか、そういう方法で辞書編纂のノウハウを活かしたい。電子版ならそれも不可能ではないと思うんです。

坂倉:編纂技術を他のところでも活かすというのは、おもしろいです。

廣瀬:ソフトウェアだからできることは他にもたくさんあります。たとえば、書籍の辞書なら取捨選択の末に落とされてしまう用例をもっと充実させたい。用例がたくさんあると「ああ、こういうときに使えばいいんだ」というように理解が進みます。

坂倉:究極の辞書は単なる用例集だという考え方もありますよね。書籍版だと載せるのを躊躇してしまうような新語、俗語も更新が簡単なら載せられるかもしれませんし。

廣瀬:辞書というかたちではないとしても、調べるという行為は学びのプロセスなので、決してなくなりません。インターネットで検索したり、SNSのつながりの中で誰かに聞いたり。Yahoo!知恵袋のようなサービスもあります。調べるという行為はこれまで1人の閉じた世界でしたが、今やいろいろな人の手が関わる大きな行為になって、やりようによってはとても効率的に調べられます。

しかし必ずしもうまくやれる人だけじゃありません。スキルがない人もいます。ハンディキャップがある人だっています。書籍だけではフォローできないそうした小さな需要や、ギャップを埋めていきたいです。

坂倉:とても頼もしい言葉です。さて、ここまで長時間ありがとうございました。辞書の未来の開拓も含めて、今後もよろしくお願いします。

廣瀬:こちらこそ、ありがとうございました。ぜひ今回のiOS版「角川新字源 改訂新版」を手にとってみていただきたいです。今ならセール中ですから(笑)。

坂倉:そうですね。みなさん、ぜひ!

※01

2016年に発売されたiPhone4以後、Apple社のiPhoneやiPad、MacBookなどに搭載された高解像度のディスプレイ。「Retina」とは英語で「網膜」のこと。

関連記事

・【『角川新字源』連載第1回】「新字源」全面改訂! ~でも「改訂」ってなに?

・『角川新字源 改訂新版』刊行記念【編纂者鼎談】阿辻哲次×釜谷武志×木津祐子「IT社会で漢和辞典を手元に置く意義」