書評家・作家・専門家が《新刊》をご紹介!

本選びにお役立てください。

(評者:大矢博子 / 書評家)

痛いほど静かで、焼けるほどに冷たくて、触れた瞬間にその手が切れてしまいそうなラブストーリーだ。そしてその稀有なロマンスの背景にあるのは、たった150年ほど前にこの国で起きた、同じ国の者同士で殺し合った戦である。

戊辰戦争で会津に薩長軍が迫ってきたある日の、なんとも謎めいたプロローグを経て、物語は嘉永7年(1854)の江戸に遡る。江戸定詰の会津藩士を父に持つ青垣鏡子は十歳の少女。小さい頃から美しく、何でもそつなくこなす娘だったが、彼女自身の中にはこれといって好きなものも、やりたいこともなかった。情熱を傾けるという感覚がわからず、むしろ知りたいとすら思っていた。

主人公はもうひとりいる。薩摩藩士の青年、岡元伊織だ。江戸の昌平坂学問所で学ぶ秀才だったが、攘夷だ開国だと議論する学友のように憂国に熱くなれない。物事を観察し、俯瞰して見るのが習い性で、自分自身の中身は虚ろであると感じていた。

そんなふたりが、安政の大地震の夜に出会う。燃え盛る江戸の町中を、血を流しながらふらふらと歩いていた幼い鏡子を伊織が助けるのである。そして伊織は彼女を知るにつれて、自分と同じ種類のいきものだという確信を得るのだが……。

となれば、このふたりのラブストーリーなのだな、と見当がつくだろう。薩摩藩士の青年と会津藩士の娘。時代は幕末。これだけで既に悲恋と悲劇しか予想できないではないか。だが読んでいくうちに戸惑った。ふたりが一向に恋仲にならないのだ。会う機会すら数えるほどしかないのである。

心の底では互いを求め合っているであろうことは、読者にはわかる。だが当の彼ら自身がそれを認めないのだ。自分の心に気づかない────あるいは気づかないようにしていると言った方がいいか。そうしてふたりとも、自分に課せられた役目──伊織は公武合体を、後には倒幕を目指す薩摩の若手として、鏡子は夫を支え子を産み育てる会津婦人の鑑として────に自分を埋没させていくのである。え、待って、どうなるの?

数少ない逢瀬の場面がまるでひりつくかのようだ。鏡子の恩人として伊織が屋敷に招かれたときの会話。鏡子の祝言が決まったあとの、桜の下での偶然の出会い。家族の法事に訪れた伊織。ふたりの間には常に溝が、あるいは薄い膜のようなものがあり、決してそれを超えてはならないという悲壮なまでの強い意志が感じられるのである。ふたりの逢瀬は恋というより剣豪同士の戦いのようだ。切ない。息が詰まる。恋人同士ですらないふたりに、読者の方が辛くなる。静かで、冷たくて、触れれば切れそうな恋。こんな恋の描き方があるのか。そして時代は、薩摩と会津をはっきり敵味方に分けていくのである。

須賀しのぶの歴史描写の上手さは、これまでの作品で折り紙つきだ。だが今回は、戊辰戦争というよく知られている出来事だからだろう、歴史の流れの描写は最低限にとどめている。しかし主人公ふたりの目を通すことで、戊辰戦争の悲劇が圧倒的なまでの質量を持って襲いかかる。それは伊織が薩摩のやり方を、鏡子が会津のあり方を、冷静に見ているからに他ならない。

どこか現実の外にいるようなふたりでも、時代の流れには呑まれるしかない。倒幕の方法に意義を見出せないまま采配を振るう伊織。古い家訓にしがみついてあたら有為の若者を死なせる会津に幻滅しながら会津のおなごとして立派に振る舞う鏡子。特に近年は悲劇の忠臣のように描かれるのが常だった会津についての、伊織と鏡子の分析には唸った。自身が会津にルーツを持ち、これまで『芙蓉千里』(角川文庫)や『紺碧の果てを見よ』(新潮文庫)で賊軍となった会津の思いを描いてきた須賀しのぶが、こういう視点で戊辰戦争を描くとは。

いずれも、この主人公たちだから可能な二律背反の描写である。巧い。この描き方によって、ふたりの心が現実と乖離していることが読者にしっかり伝わってくる。その乖離を埋めることができるものは何なのか、ふたりには(読者にも)わかっている。だがふたりには役目がある。たとえ心はそこになくとも、守るべきとされる役目がある。想いを自覚することは役目を捨てることになる。特に、虚ろであるが故にこれまで役目に合わせることで自分の「形」を作ってきた鏡子にとっては、役目は大事なのだ。戦争。敵同士。役目。現実と乖離しているはずのふたりの間に、現実が横たわる。

だからこそ、終盤の爆発は圧巻だ。抑えていたものが、見ないようにしていたものが、いきなり表面に出てくる。342ページの1行目だ。この一言だ。この叫びだ。一気に蓋がはずれた瞬間である。乖離していた自分と現実が音を立てて一致した瞬間である。震えが来た。

生きている実感のなかったふたりが、はたしてその実感を得られたのか。得られたとしたら、どんな形でなのか。恋人らしい場面はついぞない。甘い会話も、幸せなふたりの時間も、ない。それでもこれはラブストーリーである。自分が自分でいることを渇望する、血を流すようなラブストーリーである。痛いほど静かで、焼けるほどに冷たい、そんな圧巻のラブストーリーを、どうかたっぷりと味わっていただきたい。

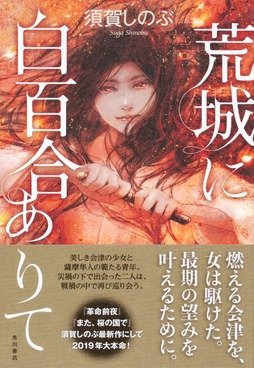

ご購入はこちら▶須賀しのぶ『荒城に白百合ありて』| KADOKAWA

▼冒頭 50 ページ試し読み

・『また、桜の国で』『革命前夜』の須賀しのぶ 渾身作にして最新作『荒城に白百合ありて』試し読み#1