出版不況だの読書離れだのが取り沙汰されるようになって久しい昨今。特に文芸部署は苦しい立場に追い込まれており、そのこと自体をテーマに盛り込む小説も増えた。

大手総合出版社・

そんな彼でも、すべてが思い通りにいくわけではない。薫風社の経営陣は紙媒体の不振を理由に複数の女性誌を廃刊にしたうえ、今度は文芸誌の休刊を宣告。『トリニティ』も行く先危ういことを聞かされた速水は、短期間で黒字を出すべく奔走するうち、社内の派閥争いに巻き込まれていく。自分の雑誌だけでなく、文芸、そして作家たちを守りたいという熱い思いもある彼に、果たして何ができるのか。

大御所作家の機嫌を損ねた時に意外な小道具を使ってその場をうまく収める、といった彼のようなキャラクターならではの荒業も飛び出す一方、反目し合う部下同士の扱いや作家があげてきた原稿をどう修正していくかといった日常的・具体的な対応方法なども丁寧に描写されていく。また、取材費獲得のための他業種との接触といった大胆な行動まで、どれも現実味を持って読ませる。読み手としては雑誌の中味自体の改善をどうするのか気になるところだが、そのあたりの苦労もきちんと描かれている。だが、読者だって分かっているはずだ。出版業界は実際、今大きな転換期にあるということを。速水が踏ん張って、この物語の中では雑誌を存続させられたとしても、現実世界はそう甘くない。あまりに絵空事の展開の果ての大団円だったら白けるはず……と思っていたら、やはりそんな王道ストーリーではないのであった。

著者自身、現実問題として危機感を充分に持っているのだろう。小説家が紙媒体に連載するなり一挙掲載するなりして、次にそれを単行本にし、そこから数年後には文庫化する、という流れが今、少しずつ変わろうとしているのは、関係者なら誰もが実感していることだ。それをただ悲観して抗おうとするのでなく、だったら他にどんな可能性があるのかを、著者はこの作品の中でも探っている。コンテンツを探している他業種、ネット通販大手の戦略、作家エージェントなど、出版社の外部のさまざまな動きも物語に溶け込ませ、具体案を読ませてくれる。これからは出版界だけでなくエンタメ界という枠組みで可能性を探っていかねばならないのだと思わせる。

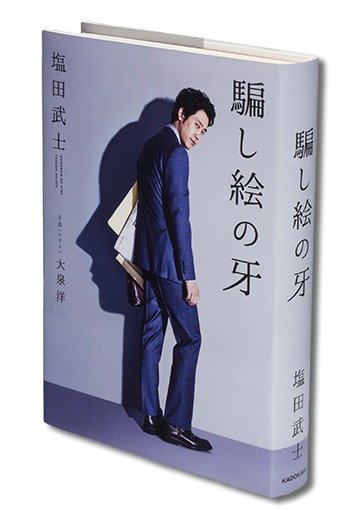

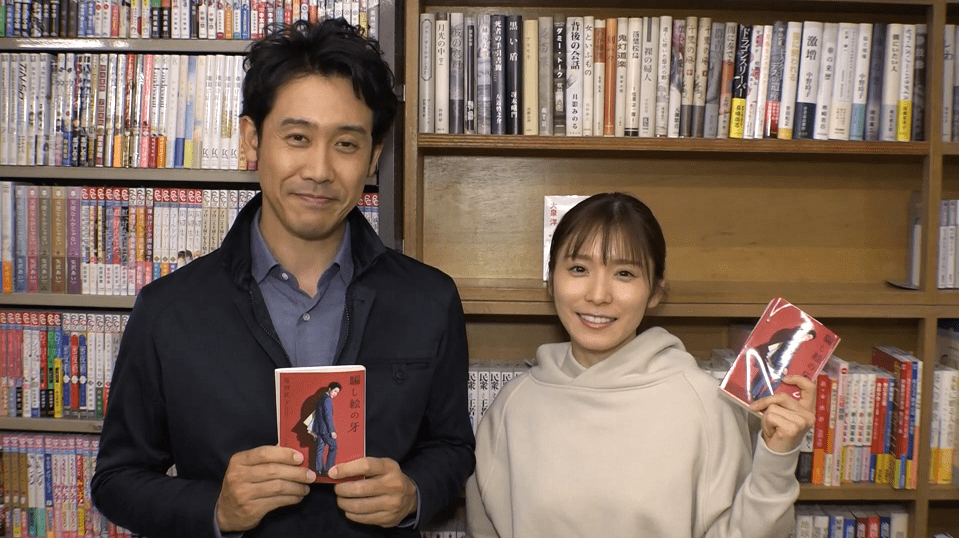

ところで本作はある企画のもとに書かれている。というのも主人公に俳優・大泉洋を当て書きしており、各章の扉絵に彼が速水に扮したカットが挿入されているのだ。しかも読めば、いかにも大泉さんが演じそうな台詞の連続……! 読み進めると脳内で速水と大泉さんが完全に重なっていて、これもまた新鮮な読書体験だ。軽口ばかり叩きながらも周囲を惹きつけ、時に挫折感に打ちひしがれ、時に熱のこもったスピーチを披露し、そしていつの間にか周囲を騙している速水=大泉。最終章は彼にしてやられた気分。本を閉じた後は本作自体が、小説の新しい可能性を探るエンターテインメントの具体案として成立していることに気づき、改めて唸らされる。