編集担当者から「解説」を依頼されたときは少々、戸惑った。帚木蓬生氏は日本と朝鮮半島の歴史に造詣が深い。そして両者の関係を背景に日本統治時代に翻弄された人々の生き様を描いた作品で存じ上げていた。

ただ文芸作品を解説した経験などまったくない新聞記者にとって、求められる「解説」がどのようなものかが分からない。やがて届いたゲラは、文庫版656ページの長編。読了すると、作品の真ん中に「怒り」が突き刺さっていることが分かった。それは私が産経新聞ソウル支局長として、韓国の政治・社会を取材して感じたのと同じものだった。

解説にあたって、私が覚えた「怒り」とその発端となった「セウォル号沈没事故」について触れたいと思う。なぜならそこに、この長編を著者に書かせた動機が見て取れるからである。

2014年4月16日、「セウォル号」が沈没した。作品のモチーフである惨事は〝死傷者多数の水難事故〟のレベルを超えていた。発生後間もなく犠牲者や遺族、生還した乗客ら被害者の〝恨〟が、朴槿恵政権を追い落とそうとする勢力の思惑や大統領の不通に不満を持つ世論とも絡み合い、情念の奔流となって朴政権を揺るがす。

一方、事故は韓国全体にとって恥ずべき「汚点」となっていった。

著者はその思いを登場人物の「寛順」と「事務長」に対話の形で語らせている。

「汚点である証拠に、検察が逮捕を前提に拘束した人数が四、五百人いるといいます」 「ひとつの事故に五百人も怪しい人間がいるということ自体、それだけ事故の背後にさまざまな犯罪が隠れている可能性がある証拠です。運航会社、乗組員、港湾関係者、船の等級格付け会社、それに海洋警察などです」「すみません。本当に情けないです」(寛順) 「韓国の弱点が全部集約されたような気持になります。三百人の犠牲者はその被害者です」(事務長)

57、58ページ

著者は、この事故を「韓国の弱点」が300人の人生を奪った事件の構図で見ている。この事故にかかわらず、韓国では人命にかかわる事態に際し、国民の命を守るべき安全機構はたいていの場合、冷淡で脆弱だ。役割を果たすべきものが機能せず、失態が明らかになっても誰一人責任を負うことがない。事故は韓国社会が無責任であることの実相(=汚点)を鏡のように国民に突きつけたのである。

作品はこの辺りの韓国の政治や社会のあり方をえぐり取って見せる。韓国メディアは当時、韓国社会の「安全不感症」を嘆いていた。この事故を取材していた私は、次第に明らかになる杜撰な運航管理や関係者の無責任ぶりに対し「怒り」を覚えていた。それは強烈な陰影を伴って記憶に刻まれている。

事故直後、小型の釣り船をチャーターして現場海域に乗り出した。油濁で異様な臭いを放つ真っ黒な珍島沖の海面にはまだ、乗客を乗せたままのセウォル号の舳先が突き出ていた。寒風が足を震わせる。揺れる甲板で長い黙祷を捧げる他社の記者。政府、海洋警察、運航会社の責任回避――。フラッシュバックする光景に、いまもめまいを覚える。

セウォル号は事故から3年後の2017年4月、引き揚げられた。

刑事責任の処理はすべて終わっていて、世論は「朴槿恵政権は引き揚げをできるだけ遅らせようと、工作していた」「朴政権は記録をすべて機密処理していて、事故の原因など真実は知り得ない」――といった政治的な猜疑心が広がっていた。

時間の経過とともに国民の関心は事故の犠牲者を悼み遺族や被害者に寄り添うものから、朴政権に対する責任追及に重心を移していた。

引き揚げにあたり、遺族らの〝期待〟は2点あった。ひとつは、沈没の原因が完全に解明され、真相が判明すること。もうひとつは、事故原因の解明作業を妨害した政治責任の糾明である。遺族らの〝恨〟は行き場を失い、「責任追及」の隘路に深く入り込んでいた。

船体を科学的に検証し、事故原因を物証面から確定させるため、韓国政府は「セウォル号船体調査委員会」を設置。2017年7月から翌年8月まで1年あまりにわたって調査・分析を行った。

公表された報告書で、過積載や違法改造に急激な操舵などが重なって復元限界を超えた「内因説」と、衝突などの衝撃による「外因説」の2つが挙げられた。

前者は検察の捜査結果と一致するもので、後者は米原子力潜水艦との衝突説など、主として世論に根強い〝陰謀論〟に合致する。ただ、最終的な原因特定には至らず、新たに判明した事実はなかった。

船体引き揚げから調査の開始、そして結果公表に至る時期、韓国では朴大統領の弾劾罷免から起訴、そして懲役24年の一審判決が下されている。

韓国の検察、裁判所は起訴や判決にあたって大統領権力や〝国民情緒〟を忖度することが多い。調査委員会も同様といえた。大統領が文在寅氏に代わり、国民情緒が〝朴槿恵断罪〟を志向するなかで示された調査結果は、世論への配慮を含めた政治的な色彩を帯びたものだった。

著者がこの長編を創作するにあたって「怒り」をエネルギーとしたことは間違いないと思う。その「怒り」は、私にとっては取材――事故をめぐる政治や社会の責任の解明――の推進剤であった。

2014年夏、事故当日の朴大統領の執務時間中の不明な動静――「空白の7時間」――が政治問題となる。事故発生直後の、救助における最も重要な時間帯に大統領はどこで、何をしていたのか? とりわけ、初動で適切な救助、避難誘導ができなかった背景に大統領の〝不在〟があったのではないかとの疑いもかかった。

問題は大統領が直接の説明を拒み、政権が疑惑を封じようとしたことでさらに拡大。世論は疑惑解明に熱を帯び、疑問は元男性秘書との密会説などさまざまに派生していった。

こうした一連の政治・社会現象を日本の読者に伝えるため、私はこの年の8月初旬に1本のコラムを書いた。それがなぜか朴政権の逆鱗に触れ、韓国検察は私を情報通信網法における名誉毀損の罪で起訴する。

私は、公判を通じて朴大統領の「空白の7時間」の真相が明らかになるのではないか、とひそかに期待していた。私たちには当初、事故当日の朴大統領の動線について、大統領府に詳細な証拠提出を求めて検証するというプランもあった。だが、動線検証には検察が同意せず、職権を有する裁判所も大統領府への証拠提出の要請をためらったふしがある。

結局、無罪となったこの法廷闘争を経てもなお「空白の7時間」は解明されなかった。その代わり、韓国の政治権力とそれをめぐる生々しく胡散臭い歴史と人脈が明らかになるのだが、本稿では詳細を省く。

本作で著者は、韓国における〝大資産家〟の権力の大きさをリアルに描いている。

財閥オーナーは王のごとく扱われ、たいていのことは許される。周囲はその無茶な注文に応じ、横暴に耐えなければならない。

本作では、企業オーナーが滝壺に落下して水死した孫娘を再生させたいと願い、遺体を冷凍保存。その部下が医師で日系ブラジル人の主人公、津村リカルド民男が経営する韓国・麗水の細胞工学治療院を訪れて、生き返らせてほしいと必死に頼み込む場面がある。技術的な可能性はともかく、企業オーナーと従業員の、無理を無理と言えない上下関係を韓国で見聞きしてきた私にとって、命令が無理筋であればあるほど、部下の必死さにリアリティを感じた。

本稿を書くにあたり、著者に「どれほどの現地取材、関係者へのインタビューを重ねたのか」と問うた。すると「歴史的事項は自分の蔵書から、セウォル号事故およびオーナー(兪炳彦氏)一族の『悪事』については、主にフランス語のサイトからリサーチした」との回答をいただいた。著者の「韓国」に対する知見や洞察力を改めて実感した瞬間だった。

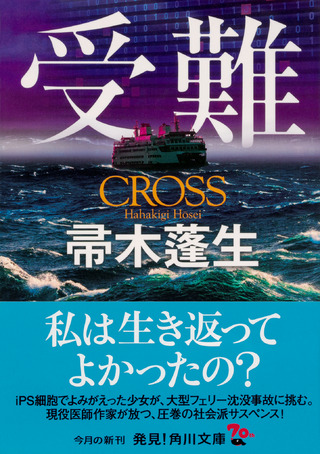

ところで、本作は『受精』『受命』に続き、津村の活躍を描くシリーズの第3弾である。

「人体再生」というユニークな着想に、医師である著者が文字通り〝息〟を吹き込んだ。著者は再生された人体がみずみずしい少女としてさまざまな思いに揺れながら生きる物語をリアルに描くため、構想に3年をかけたという。iPS細胞と3Dプリンターで組織のシートを積層化する手法に驚かされたが、この辺りは医師である著者の得意とする展開である。

本作に先だって2006年6月に初版刊行されたシリーズ前作の『受命』で、著者は、津村に北朝鮮の指導体制に敢然と挑ませている。私は『受命』に続き、本作でも作品が「怒り」を湛えていることに大いに興味を持った。

金日成主席の死後、金正日総書記の指導体制確立期にあたる1990年代半ば、北朝鮮は深刻な飢饉と経済的窮乏に見舞われる。「苦難の行軍」と呼ばれるこの数年間に最大300万人が死亡したとされるが、北朝鮮政権はこの間も餓死する国民に目もくれず、核・ミサイル開発や金主席の神格化に没頭。日本円にして千億円単位を投じたとみられている。

2005年、核保有を宣言し2006年10月には核実験――。『受命』が刊行された2006年6月は、世界が北朝鮮の核の恫喝に直面しはじめた時期だった。

『受難』は、悲劇の中で春花(チュンファ、はるか)という〝再生された生命〟の苦悩を描く。そして人命を軽視する政治や社会、カネや権力にものを言わせて人間の尊厳を踏みにじる行為に対する「怒り」を示した作品と読める。前作と本作は舞台も筋書きもまるで違うが、著者の問題意識は一貫している。その情念はセウォル号沈没事故後の韓国を見た私の気持ちとも通じていた。

さて本作が「スペクタクル巨編」(単行本紹介文)であることには、私も同意だ。ただ、韓国に通算5年ほど暮らし、偶然にも深い思い出を刻んだ一人の日本人として読むとき、そして土地の衣食住、韓国人の心の機微や職業観、さらに神房など済州島の地方習俗などもふんだんに盛り込んだ紀行小説としてみるとき、また違った魅力も十分な作品だと思う。

書誌情報はこちら≫帚木蓬生『受難』

紹介した書籍

関連書籍

-

試し読み

-

特集

-

試し読み

-

特集

-

特集