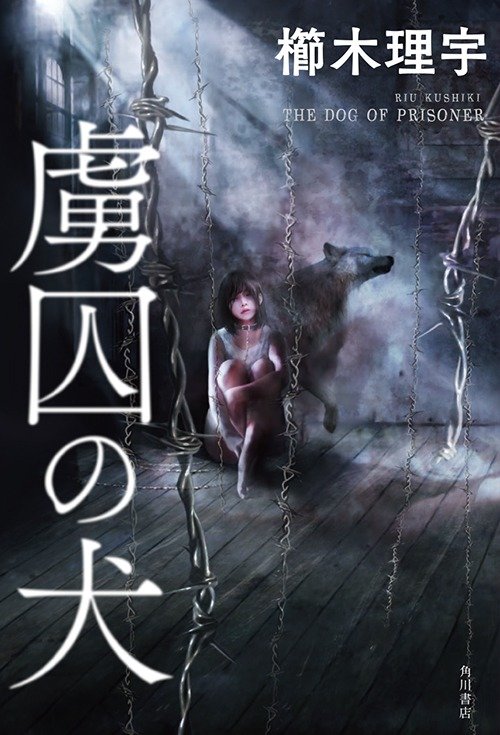

カドブンで好評をいただいている、ミステリー『虜囚の犬』。

7月9日の書籍発売にあたり、公開期間が終了した物語冒頭を「もう一度読みたい!」、「ためし読みしてみたい」という声にお応えして、集中再掲載を実施します!

※作品の感想をツイートしていただいた方に、サイン本のプレゼント企画実施中。

(応募要項は記事末尾をご覧ください)

◆ ◆ ◆

>>前話を読む

7

三橋家は閑静な住宅街の奥に建っていた。

いわゆるデザイナーズ建築というやつなのか、真っ黒な直方体の建物だった。遠目には、突き立った木炭さながらだ。ちいさな丸窓が、壁のあちこちで奇妙な角度にひらいている。庭らしい庭はなく、駐車場ばかりがだだっ広い。

一歩入る。想像したより中は明るかった。

側面の窓ではなく、天窓からおもに光が射しこむ造りになっているらしい。内装は白とシルバーを基調に統一されており、生活感が乏しかった。家というより、

だが生活感がないのは、家だけではなかった。

未尋の四歳の弟、睦月もまた浮世ばなれしていた。未尋の話では「生意気なうるさいガキ」だった睦月は、薄茶の髪を肩下まで伸ばし、ベビーピンクの部屋着をまとっていた。いとも無邪気に、笑顔で海斗にじゃれついてくる。

「女の子かと思った」

どぎまぎしながら海斗が言うと、

「この服か?

未尋は応えた。

「ああ、亜寿沙っていうのはおれの母親な。うち、親を『お母さん』だの『ママ』だのって呼ばす習慣ねえんだ。……おれの見てくれでわかるとおり、亜寿沙は白人系ダブルのモデル男に弱いんだよ。それでもって、『美はジェンダーにとらわれず、本人の資質に重点を置くべき』とかなんとか言うのさ。要するに男女の区別なく、可愛けりゃ可愛い格好をさせとくってわけ」

「いいと思いますよ」

ベビーシッターの森屋は、五十代はじめに見える女性だった。彼女は背後から睦月を抱き寄せて、

「未尋ぼっちゃまも睦月ぼっちゃまも、とってもおきれいですもの。きれいな子がきれいな格好をするのは素敵なことです」

と

海斗は三橋兄弟と森屋の四人で、ボードゲームで遊んだ。

睦月は聞きわけのいい子だった。意外にも未尋は、

思いもよらぬ和やかな時間に、海斗は面食らった。

──でも、こういうのもいいな。

そうだ。けして悪くない。

モダンでスタイリッシュな家。やわらかな空気。夕方には天窓からオレンジの

三橋亜寿沙が帰ってきたのは、午後八時過ぎだった。

「あらめずらしい。ヒロのお友達?」

と言って目を見ひらいた亜寿沙は、けして〝美人〟ではなかった。美人の規格に当てはめるには目鼻のパーツが大きすぎ、そばかすが多すぎた。

だが彼女には、一般的な美醜のレッテルなど吹き飛ばすオーラがあった。赤いリップに縁どられた大きな口が笑うと、息子そっくりの完璧な歯並びが覗いた。中学三年生の息子がいるとは思えないほど、若くいきいきしていた。

「紹介してよ、ヒロ」

「友達の國広海斗だよ。どう、亜寿沙の好みだろ?」未尋が言う。

亜寿沙は海斗を上から下まで眺めまわしてから、

「うん、合格。ヒロはやっぱ、あたしとセンスが似てる」

と親指を立てた。

どうしていいかわからず立ちすくむ海斗の前で、三橋

「ヒロ、あんたたち夕飯どうするの。ピザでも取る?」

「べつに決めてねえけど」

「じつは今日、森屋さんを本格的にお迎えする記念に、すき焼きにしようと思ってたのよ。よかったらお友達も一緒に食べてけば?」

「はあ? 初対面ですき焼きかよ。てか、安もんの肉じゃねえだろうな。海斗の前で、恥ずかしいもん出さないでくれよ?」

「失礼な子ね。

亜寿沙がふたたび海斗を見やる。

「ねえきみ、お肉好き? 食物アレルギーとかあったら、いまのうち教えといて」

「な、ないです」

海斗は口ごもりながら答えた。

「アレルギーも、好き嫌いもありません」

「あらそう。育ちがいいのね」

亜寿沙は笑った。真っ白すぎる歯がふたたび覗く。

育ちがいいなんて言われたのは、生まれてはじめてだ──。海斗は陶然と思った。

すき焼き鍋を囲む夕飯は、約一時間後にはじまった。

「海斗くん、卵いる?」

「あ、いえ。いいです」

手を振って断ってから、海斗は「ありがとうございます」と付けくわえた。

──すき焼きなんて何年ぶりだろう。

実母が生きていた頃は、おそらく何度か食べたはずだ。だがおぼろげにしか記憶がなかった。後妻が来てからは、鍋を家族で囲んだ夜なんて一度もない。

甘い割下で肉が煮える匂いに、思わずつばが湧いた。未尋が笑う。

「うちのすき焼きって、亜寿沙の好みでつくるから具が独特なんだよ。春菊なし、白滝なしで、えのき

「ごめんねえ。生まれが田舎だから、春菊より白菜のほうが慣れてるの。割下でくたくたになった白菜、

「作るのは森屋さんなのにさ。注文ばっかうるせぇんだぜ」

「はいはい。すみませんねーだ」

亜寿沙が顎をそらして、つんと言う。

テーブルに笑いが沸いた。海斗も笑った。

「やっぱ肉にはビールよねえ。ヒロ、立ってるついでにビール持ってきてよ」

「いいけど、おれと海斗も飲むぜ?」

「あら、海斗くんもいける口なの。んじゃビアグラス、三つ持ってきてちょうだい」

「奥さま、グラスはわたしが」森屋が立ちあがる。

鍋から立ちのぼる湯気越しの光景を、海斗は夢のようだと思った。

非現実的なほど美形の兄弟。若くファッショナブルな母親。彼らが醸しだす、和気あいあいとした親密な空気。

「はい、かんぱーい」

当たりまえのようにビールが

煮えた肉は甘く、舌の上でとろけるほど柔らかかった。嚙んでも、まるで繊維を感じなかった。

亜寿沙は水のようにビールを干し、けろりとしていた。未尋は常のクールさが噓のようによくしゃべった。森屋は「ムっちゃん、お肉大きかった? お箸で切れる?」と

亜寿沙の言うとおり、くたくたに煮えた白菜は

いったいビールを何杯飲んだのか、見当もつかない。勧められるがままに飲んだ。目の前に、みるみる空き缶が並んでいく。数えるのは途中で放棄した。

亜寿沙が問う。

「海斗くん、締めは雑炊派? うどん派?」

「あ、いえ。どっちでも」

海斗は答えた。

派もなにも、すき焼きの締めだなんて初経験だ。実母が生きていた頃は幼稚園児で、すこしの肉でご飯を一膳食べれば終わりだったはずだ。

「いまどきの子にしちゃ遠慮がちねえ。ヒロのお友達とは思えない」

「うるせえよ」

三橋母子が、顔を見合わせて笑う。森屋が立ちあがる。

「では今日は、おうどんにしましょうか。ただいま用意いたします」

海斗はうっとりと湯気の向こうの彼らを眺めた。

映画のように美しく、幸せな光景だった。

(つづく)

連載時から話題沸騰! 書籍を読みたい方はこちらからどうぞ

▶amazon

▶楽天ブックス

▼櫛木理宇『虜囚の犬』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)

https://www.kadokawa.co.jp/product/321912000319/