『本性』(角川文庫・2020年)巻末に収録されている「解説」を特別公開!

本の表紙が顔であるならば、書名は目だ。ここ最近、書店へ足を運ぶと必ず顔を見かけ、よく目が合うようになったな……と、本好きならばきっと体験を共有できる一冊が、

確認しよう。伊岡瞬は広告代理店を経て二〇〇五年に『いつか、虹の向こうへ』(応募時のタイトルは「約束」)で第二五回横溝正史ミステリ大賞の大賞とテレビ東京賞をW受賞し、作家デビューを遂げた。以降、第五作『桜の花が散る前に』(『桜の咲かない季節』から改題)まで、彼が書き継いでいったのはハートウォーミングなミステリーだ。

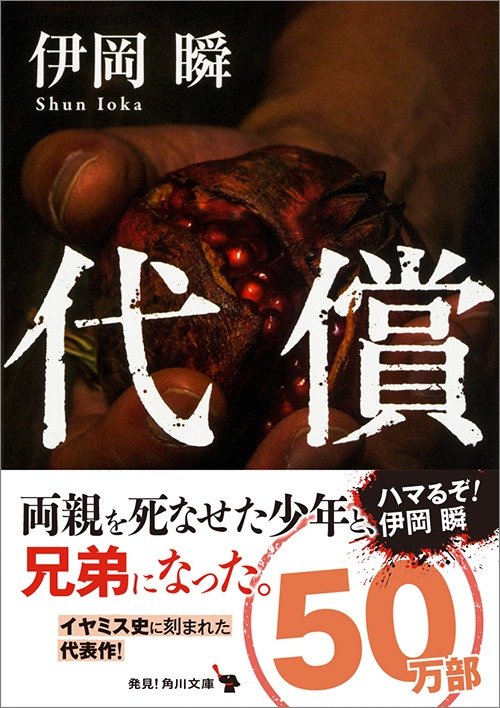

その先に突如現れたのが、第六作『代償』だった。明から暗へ。いや、闇へ。法廷を主な舞台に展開する現在パートも強烈だが、少年時代を描く過去パートは、子供ゆえの言葉にできなさ&行動に移せなさが相まって、痛みと悲しみが格別突き刺さる。文庫版解説で

ただ、ヤドカリは同時に二つの家に住まうことはできない。『本性』に登場する怪物は、違う。豊富な運動量で複数の家に出入りし、住人や関係者らを次々と

第一章で視点人物=ターゲットになるのは、

読者は尚之よりもずっと早く、なんならあっという間に、結婚詐欺だろうと気付くはずだ。デートのたびに散財しまくる尚之を見て、「財産狙いなのにさ」とかすかに冷笑し、「どうしてわからないんだ?」とどこかで下に見る。登場人物への共感ではなく、むしろ反感や

ところが、第一章のクライマックスでサトウミサキは意図不明な言動を取る。その意味が

何かおかしなことが確実に起きているけれども、それが何かはわからない。サスペンスの気配をさらに盛り立てるのが、第一章に続き、第二章でも流れるテレビの報道番組のニュース。

長編でありながら連作短編集としての味わいもある本作において、特筆すべきポイントは第三章だ。今回の視点人物=ターゲットは認知症を患いながら東京の一軒家で一人暮らしをしている、

ここで強烈なサプライズを一撃かまし、明確な「事件」を読者の眼前に突きつけたところで、物語は後半部へと進んでいく。第五章以降の視点人物となるのは、ベテランの

さまざまな家に出入りするサトウミサキの運動量の豊富さに比例し、本作は伊岡瞬作品ではかつてないほど複雑に物語が動く。前の章までに描かれたさまざまなエピソードが次の章で別の視点から語り直され、明かされずにいた謎が

全ての中心にいるのが、サトウミサキだ。彼女は『代償』の達也のように、自ら手を汚すようなことはしない。相手の「本性」を引きずり出すことで、相手を悪へと促すのだ。悪の権化と言える達也は恐ろしかったが、悪の伝染性は低かった。サトウミサキのそれは、極めて高い。しかも、外から植え付けられるのではなく、内なる悪の眠りを覚ますから、怖い。ここで描かれているのは、人間存在そのものの「本性」だ。

本作のミステリーとしての特殊性を記したい。作者はクライマックスにおいて、サトウミサキの影を追いかける警察関係者だけでなく、読者もまた抱いていたであろう一つの違和感を、最後にして最大の謎に措定する。つまり──サトウミサキはなぜ、男たちに対して簡単に、むしろ積極的に体を差し出すのか? 彼女ほどの知能の持ち主であれば、舌先三寸でもうまくいくのではないか。そのアンサーは、ミステリー的な「偽の真相」と、その先にある「真の真相」の二段構えとなっている。ところが、視点人物の価値観のフィルターを

一歩踏み込んだ推測を記してみたい。『代償』の達也は、日本社会で実際に起きた「尼崎事件」「北九州監禁殺人事件」の犯人たちとの精神的なシンクロが感じられた。『本性』のサトウミサキの人物像には、「東電OL殺人事件」の被害者女性の面影が溶かし込まれているのではないか。一九九七年に発生した事件の背景は

その問題は、いかにフィクションとはいえ「解決」されるべきではない。だからこそ伊岡瞬は、オープンエンドとも取れるエンディングを用意したのではないか。文庫化に当たって書き下ろされた第九章の読後感が、その推測を裏付けているように思う。

伊岡瞬の小説を読むと、内なる悪や、生きる悲しみや痛みを抱えた人間存在の「本性」を知ることができる。その経験が、人を最悪の選択へと向かわせることを食い止める、ワクチンとなる。

▼伊岡瞬『本性』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)

https://www.kadokawa.co.jp/product/322002000997/