ホラー小説の匠・三津田信三さんの『歩く

取材・文=朝宮運河

三津田信三×芦花公園『歩く亡者 怪民研に於ける記録と推理』文庫化記念スペシャル対談

三津田信三さん(以下、三津田):芦花公園さんは拙作のファンだと聞いていて、一度お話ししてみたいと思っていたんです。やっとお会いできて嬉しいです。

芦花公園さん(以下、芦花公園):三津田先生はわたしにとって神にも等しい存在なので……。実在されていることは分かっていましたが、目の前に三津田先生がいる状況にパニックになっています。変なことを言ってしまったらすみません(笑)。

三津田:(笑)。拙作はどのあたりから読んでくださっているんですか。

芦花公園:わたしの父が割とホラー好きで、「作家三部作」も父の本棚にあったんです。それがきっかけですね。

三津田:最初の講談社ノベルス版?

芦花公園:そうです。それまでも結構ホラーは読んでいたんですけど、怖さの質が他の作家さんとは違うという気がして。その時からずっと大ファンですね。

三津田:『蛇棺葬』(講談社文庫)が一番好きだとお聞きしました。

芦花公園:それは不動の第一位ですね。密度の濃い恐怖描写がずっと続いて、読んでいると幸せな気持ちになります。ただ一番怖いと思ったのは『のぞきめ』(角川ホラー文庫)なんですよ。わたしは好きな本を何度も読むんですが、『のぞきめ』だけは怖くて読み返せません。家で読んでいると誰かに見られている気がして、スタバに持っていって読みました。

三津田:それは嬉しい感想です。読んで眠れなくなったとか、通勤電車で読んでいて怖くなったとか聞くと、ホラー作家冥利に尽きるというか(笑)。

芦花公園:三津田先生の怪異は、やっちゃいけないことをしてくるじゃないですか。「幽霊にも越えちゃいけない一線があるよね」というラインを容赦なく越えてくる。閉じた目をこじ開けてくるとか、添い寝して無理やり怖い話を聞かせてくるとか。

三津田:拙作だと謎解きミステリも多いですが、そういうものもお好きですか?

芦花公園:わたしはミステリ感度が鈍くて、謎解きとかトリックとか分からないんですよ。三津田先生の作品はミステリでもホラーでも、全部怖くて面白いから読んでいるという感じですね。「刀城言耶」シリーズだと『首無の如き祟るもの』(講談社文庫)が一番好きです。

三津田:芦花公園さんの作品は、確かにあまりミステリ要素がないかもしれませんね。

芦花公園:最近ホラーミステリを書いている作家が多いですけど、ホラーとミステリの融合って相当ハードルが高いはずなんです。大抵、幽霊の正体は人為的な何かだったというオチでホラーが消えてしまう。でも三津田先生のホラーミステリは、「怪異を怪異と証明するための謎解き」みたいなところがあるじゃないですか。あれだけ緻密に謎解きをしていって、それでも怪しいことが残ったら、それはもうお化けの仕業でしかない。ミステリであってもホラーの部分が消えないのが素晴らしいと思います。

三津田:それはまさに「刀城言耶」シリーズを始める時に考えていたことです。普通のやり方でホラーとミステリをくっつけたら、絶対にホラーが負けます。不条理なホラーに対してミステリは合理なんですから。よってホラーとミステリを引き分けに持ち込むためには、どれほど謎解きをしても少しも揺るがないホラーな世界観を徹底的に作り込む必要がある。また融合というからには、両方の面白さを共存させなければなりません。長くなるので本文中には書きませんでしたが、『

芦花公園:『厭魅の如き憑くもの』は前半、村の説明ですもんね。あそこがまた楽しいんですけど。その作り込みの差が、怖さに表れているんですね。最近、因習村を書いているホラーも多いですし、わたしも書いているので人様のことを責められないんですが(笑)、「こんな村ないだろう」というリアリティのない因習村が多すぎる。

三津田:そういう作品は結構ありますね。村を舞台にした本格ミステリを読んでいても、事件やトリックは面白いのに、肝心の村自体が書き割りのようだと入り込めない。芦花公園さんはミステリを書いてみたいとは思いませんか?

芦花公園:無理だと思います。そもそもプロットをほとんど作らないですから。絶対破綻すると思いますね(笑)。

三津田:プロットを作らないのは僕もそうです。本格ミステリは1から10まで骨組みを決めて、設計図を隅々まで作ってから書き出すのが本当なんでしょうけど、それをやってしまうと書く作業がつまらなくなる。

芦花公園:プロットを作らずによくあれだけの濃厚な作品を書けますね。信じられませんが。

三津田:さすがに核となるアイデアは頭の中にあります。あとはたくさん本を読んで映画を観てきた経験が、お話作りの武器になっている気がします。それでもデビューして数年は、自信がなかった。昨日の続きを書こうとしても、なかなか上手くいかない。そういう時はこれまで書いてきた原稿を何度も読み返すんです。するとホップ、ステップ、ジャンプで先の展開が見えてくる。そのうちに自信がついて、読み返さなくても書き出せるようになりました。もし先が思い浮かばなくなったら、潔く作家をやめる時でしょう。死後の評価を考えたら(笑)、書けなくなったところでぴたっと筆を折るべきだと思います。

芦花公園:ファン心理としてはいつまでも書き続けていただきたいですけど。その潔さもまた三津田先生のプロ意識ですね。

三津田:多少つまらないものでも、書けば読んでもらえるとは思います。けど、それはかっこ悪いじゃないですか。芦花公園さんはデビューして何年?

芦花公園:今年で5年目です。そろそろネタが尽きてきまして、どうしようと思っているところですね。

三津田:僕でいうとホップ、ステップなしでは書けなかった頃なのに、芦花公園さんはすでに何冊も上梓されているのがすごいです。芦花公園さんの作品は情報の出し方に特徴がありますよね。あえて詳しく説明せずに、読者に不安を与える。読んでも読んでも背景がよく分からない。それがサスペンスとリーダビリティを生む。作風的にそういうものがお好きなのか、無意識でやっておられるのか。

芦花公園:両方ですね。切羽詰まって書いているので、それがサスペンスになっているのかもしれません(笑)。

三津田:それがきちんとカラーになっているし、成功もしています。岡本綺堂は短編が有名ですけど、長編も上手い。他愛のないエピソード、たとえば家族の誰かが出かけたまま帰ってこないとか、それだけでぐいぐい読ませます。文章の上手さですね。そういう強みを芦花公園さんの作品にも感じます。それが立派な個性になっているわけです。

芦花公園:恐れ多いことですが、個性があるといえば三津田先生の作品は、どれを読んでも三津田先生だ、ということがすぐ分かりますね。

三津田:僕のはね、ちょっと悪い個性かもしれない(笑)。デビュー作の「作家三部作」の頃から、僕自身が登場するメタフィクションをやってましたからね。無名の作家がメタをやっても売れるわけがないのに。

芦花公園:三津田先生がすごいのは、それからずっとメタを続けているところですよね。メタなんて普通何作もできるものじゃないんです。しかも全部怖いですから、ちょっと意味が分からない(笑)。

三津田:澤村伊智さんも『みみそぎ』(角川ホラー文庫)の解説でそれを指摘していました。同じことをやり続けると、個性になってしまうものなんですね。

芦花公園:メタを書くこと自体は割とすぐできると思うんです。真似したくなる気持ちも分かる。でもそれを面白く書くのは本当に至難の業ですから。「誰でも三津田先生になれると思うなよ」と。

三津田:『みみそぎ』のラストを読んで「三津田信三は本当にやばいんじゃないか」と心配してくださる読者もいるんです。こちらが思う以上に、読者はメタホラーを真剣に受け止めてくださるのかもしれない。

芦花公園:フィクションと分かっていても怖い。それはやっぱり筆力ですよね。それと三津田先生のホラーの特徴として、何かに追いかけられるシーンもよく出てきます。

三津田:サスペンスの基本ですよね。ホラー映画でも必ず出てくる。『エクソシスト』のリンダ・ブレアが主演した『ヘルナイト』はご存じですか。学生グループが廃屋に行ったら殺人鬼が潜んでいたっていう話で、まぁ凡庸な出来なんですが、地下で追いかけられるシーンがいい。そういう読書や映画鑑賞の積み重ねの影響もあると思います。

芦花公園:でも三津田先生の恐怖シーンは、他の映画や小説よりも長い気がするんです。ページをめくっていて「まだ続くのか……」っていう絶望感がある。

三津田:最近まったく同じことを某映画監督にも言われました。「ドアを開けるだけで4ページくらいありますね」って(笑)。自分が読者だった時代を思い出すと、色々と不満があるわけです。もっとサスペンスを感じたいとか、もっと真相をひっくり返してほしいとか。あと作家としては不安の裏返しもあるのかもしれない。書いていると自分の作品が面白いかどうか分からなくなる。デビュー後6、7年くらいまでは特にそうでした。それでくどいくらいどんでん返しを入れたり、恐怖描写を増やしたりしてしまう。

芦花公園:たしかに、「刀城言耶」シリーズはどんでん返しの連続ですね。

三津田:読者時代の不満と、書き手としての不安。そのふたつが拙作のカラーを作っているのかもしれません。

芦花公園:擬音の使い方もお上手ですよね。「したっしたっ」とか「ぴたっぴたっ」とか。下手な人がやると興ざめなんですけど、三津田先生の場合、あれで怖さが倍増している気がします。

三津田:一昔前の実話怪談は、下手なオノマトペを使ったものが多かったんです。血がぼたぼた滴るとか、ぎゃーっと悲鳴を上げるとか。全然怖くない(笑)。それを反面教師にしているところはあります。書いていても結構悩むんですよ。この場面にふさわしいのは「ぴたぴた」なのか「ひたひた」なのか、耳を澄ますようにして考えています。

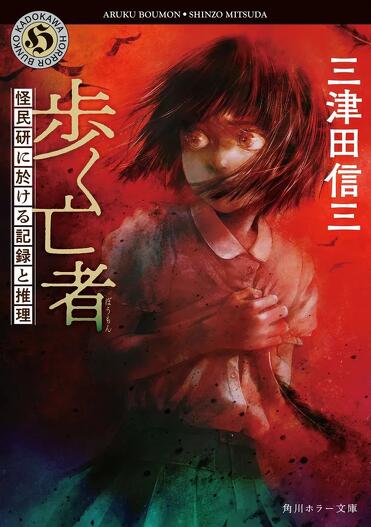

芦花公園:今度文庫になった『歩く亡者』は、ファンサービスのかたまりのような作品だと思っています。もちろん単独でも楽しめるんですけど、「刀城言耶」シリーズとのリンクがあるし、もうひとつのシリーズとも実は繋がっていて、オタクが大歓喜みたいな作品ですよね。

三津田:『歩く亡者』は元々、講談社の某レーベルのために考えた作品でした。だから刀城言耶の助手の天弓馬人を登場させたわけです。でも特に督促されなかったので、KADOKAWAからキャラものの依頼を受けたとき、これを使おうと考えました。もし講談社で書いていたら、きっと瞳星愛は出てこなかったでしょう。KADOKAWAでやるからには、それに相応しい設定にしようと考え直して、あの二人組が誕生しました。

芦花公園:怖いのはもちろん怖いんですけど、『のぞきめ』や『みみそぎ』ほど容赦のない怖さではないし、キャラクターものの魅力もあって、これから三津田先生の本を読もうという人にはぴったりだと思います。

三津田:民俗学的な怪異と謎に、謎解き要素もありますしね。確かに初めて拙作に触れる読者にはよいかもしれません。

芦花公園:今ならシリーズ2作目の『

三津田:ホラー好きなら『

芦花公園:わたしは『ついてくるもの』をよくすすめているんです。どれも怖い話ですが、「夢の家」でポットの中のティーバッグがお守りだったという場面にぞっとして。

三津田:あれも執筆中の思いつきでした。書いていてああいう発想が浮かぶと嬉しいです。『どこの家にも怖いものはいる』だったら、まぶたをこじ開けようとする幽霊とか。

芦花公園:あれこそ三津田作品の容赦ない幽霊の典型ですね(笑)。そういえば三津田先生のホラーには子どもがよく出てきますよね。『どこの家にも怖いものはいる』も子どもが体験者ですし。

三津田:昔から子どもが主人公の小説や映画が好きなんです。ホラーの恐怖って不自由さからくることが多いでしょう。お金がなくて幽霊屋敷から引っ越せないとか、足を怪我していて走れないとか。子どもってその最たるものだと思います。芦花公園さんも子どもを書くのがお上手ですよね。

芦花公園:書くのはともかく、読むのは好きだと思います。三津田先生のホラーを読んでいると、子どもの頃に感じた孤独や怖さが蘇ってくるんですよ。

三津田:僕はちょっと変わった子どもでしたね。小学生の頃から「罪を犯して少年刑務所に入ったらどうしよう」とか「人類が滅亡したらどうやって生き延びよう」とか、そんなペシミスティックなことをよく想像していました(笑)。今にして思うと、やっぱり作家向きだったんだなと。

芦花公園:間違いないですね(笑)。

三津田:芦花公園さんの「佐々木事務所」シリーズはどうやって終わるか、決めているんですか。

芦花公園:はっきりとは決めていません。その時が来たらあらためて考えようと。たまに今年出した『無限の回廊』(角川ホラー文庫)で完結したと勘違いされている方がいるんですが、まだ続く予定です。

三津田:芦花公園さんにはいつか、ノンシリーズものの幽霊屋敷小説を書いてもらいたいです。ある意味芦花公園さんの代表作になるような、うがったホラーファンを唸らせるようなものを書いてほしい。

芦花公園:はい、がんばります。

三津田:デビュー作の『ほねがらみ』(幻冬舎文庫)みたいな作品はもう書かないんですか。

芦花公園:メタとかモキュメンタリーはあれで打ち止めのつもりです。同じ土俵で闘って、三津田先生に敵うわけはないので。

三津田:京王線の芦花公園駅に行って事件に巻き込まれるとか。なぜか改札が開かないで閉じ込められて怖い目に遭うとか(笑)。ぜひ写真入りで。きっと話題になります。

芦花公園:京王電鉄に怒られそうですね。このペンネームを名乗っている時点でぎりぎりな感じですから。

三津田:さっき編集者から聞いたのですが、僕は来年デビュー25周年で、芦花公園さんは来年5周年になると。お互いちょうど節目で、しかも二人を足せば30周年にもなるし(笑)、一緒に何かできると面白いかもしれませんね。

芦花公園:ぜひ! 何かできることがあればおっしゃってください。今日は神にお会いできて光栄でした。まだ夢の中にいるみたいです。

三津田:これからも怖いホラーを書き続けてください。応援しています。

作品紹介

書 名: 歩く亡者 怪民研に於ける記録と推理

著 者:三津田信三

発売日:2025年06月17日

見れば見るほど何処か可怪しい――。

無明大学にある「怪異民俗学研究室」(怪民研)は、作家であり探偵である刀城言耶の研究室で、膨大な書籍と曰くある品で溢れている。瞳星愛は、昔遭遇した“亡者”の忌まわしい体験を語るため怪民研を訪れた。言耶の助手・天弓馬人は熱心に推理を巡らせ、合理的な解釈を語るが、愛は“ある事実”に気づいてしまう。首無女、座敷婆、狐鬼、縮む家――数々の怪異と謎に2人が挑む。本格ホラー・ミステリの名手による新シリーズ、開幕! 三津田信三ワールドの魅力が凝縮された連作短編集。

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322311000517/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら