―――

取材・文:吉田大助

写真:鈴木慶子

―――

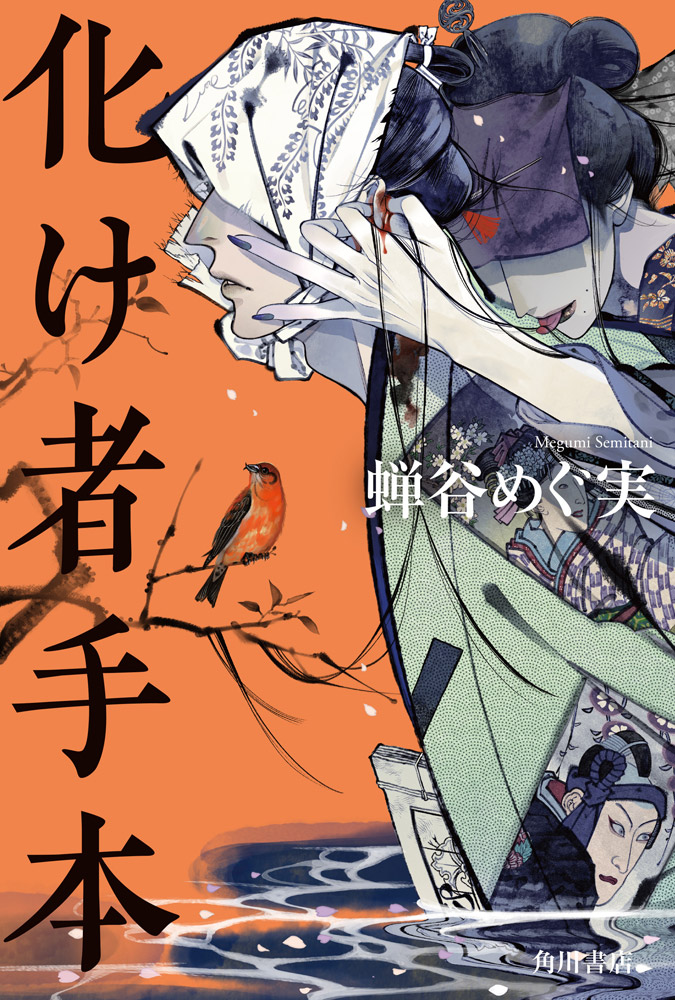

第11回小説 野性時代新人賞を受賞した『化け者心中』で、第10回日本歴史時代作家協会賞新人賞と第27回中山義秀文学賞を受賞。第2作『おんなの女房』で、第10回野村胡堂文学賞と第44回吉川英治文学新人賞を受賞。2作で5冠の快挙を達成した、歴史時代小説の新鋭・蝉谷めぐ実が、デビュー作の続編となる『化け者手本』を発表した。江戸の芝居街で異色のホームズ&ワトソンが今回挑む事件は「見立て殺人」。こたびも芝居の裏側、人間の裏側がベリッと剥がされている。

『化け者手本』刊行&『化け者心中』文庫化記念

蝉谷めぐ実インタビュー

「好きという情熱の怖さ」を

突き詰めて書いてみたいと思ったんです

――デビュー作『化け者心中』は、中村座に出演する六人の役者のうち鬼が成り代わったのは誰か……という謎を主軸に据えた、江戸が舞台の時代ものミステリーであり芸事小説の傑作でした。ワトソン&ホームズ役を務めていたのは、日本橋で鳥屋を営むお人好しの青年・藤九郎と、事故で両足の臑の半ばから下をなくした元当代一の女形・田村魚之助です。とにもかくにも、役者達に当てた「化け者」という表記が発明的だと感じたのですが、この言葉を創出した経緯とは?

書いている途中でふと、「化け物」を「化け者」に変えてみたんです。人間に化けた鬼を指すのと同時に、誰かに化ける役者を指す言葉でもあるなと気付いて、物語のテーマにぴったりだなと採用しました。ある登場人物に「綺麗なままで舞台を踏めるか」みたいなセリフを言わせたんですが、舞台のため、芝居のために、一線を越えてしまえるのが役者だと思うんですね。芝居がうまくなるならば、鬼にだってなる。そんな気持ちを、「化け者」という言葉で表現できると思ったんです。

――もともと蝉谷さんは、早稲田大学文学部の演劇映像コースで、江戸期の歌舞伎について勉強されていたんですよね。

歌舞伎はもともと好きではあったんですが、大学の授業で昔の女形は普段も女性の格好で女性として過ごしていたことを知って、「なんですと!?」と。演目そのものも好きですが、歌舞伎の文化や、歌舞伎の世界で生きると決めた人たちに魅了されたんです。卒論のテーマは、文化文政時代の歌舞伎役者で在学中、歌舞伎を題材にした時代小説も書いていました。ただ、完結にまでは至らず途中でやめてしまい、卒業後は会社員をしながら現代ものの小説を新人賞に投稿していたものの、どれも箸にも棒にもかからなかった。

その理由は、作家になりたいという欲があまりに強すぎて、応募する賞に合う内容のものを書いていたからじゃないか、自分が本当に好きなものを、好きなように書いていないからではないかと思ったんですね。やっぱり私は歌舞伎が好きなんだからと思い、時間に余裕のある仕事に転職して、資料の山に埋もれながら書き上げたのが『化け者心中』でした。

――好き、という感情が出発点だった。

根がオタク気質なので、好きなものはとことん好きになりますし、好きになったものをみんなに知ってもらいたい。私にとって小説は、歌舞伎の魅力を広めるための手段でもあるんです。ただ、恋愛問題などがわかりやすいですが、好きが高じるといろいろな問題が起こりますよね。その意味では、『化け者心中』での結論を引っ繰り返すつもりで書いたのが、『化け者手本』でした。

――『化け者心中』での結論を引っ繰り返す、とは?

クライマックスの魚之助と藤九郎の会話が象徴的なんですが、『化け者心中』では好きという感情によって、いろいろな問題がとりあえずの解決にまで導かれるんです。でも、「それで本当に大丈夫なのか。無条件に良いことなのかな?」と。

私もつい使いがちなんですが、何かに対して「死ぬほど好き」と言うことがありますよね。命を秤にかけて好きの度合いを表してるって、めちゃくちゃ倫理的に問題があるし危ないと思うんですよ。好きをとことん貫くことは、どこまでが倫理的にOKで、どこからがダメなのか。『化け者手本』では好きという気持ちの良い部分ではなくて怖さの部分、「好きという情熱の怖さ」を突き詰めて書いてみたいと思ったんです。

――今のお話を伺いながら、『化け者心中』と『化け者手本』の間に発表された、長編第二作『おんなの女房』の存在が大きかったのではないかと感じました。江戸を舞台に、女形の「女房」になった主人公の人生と決断を描いた同作は、まさに「好きという情熱の怖さ」の話だったな、と。

『おんなの女房』は主人公の志乃と女形の燕弥という夫婦を通して、『化け者心中』ではあまり描かなかった恋愛感情の好きを取り上げた作品でした。そこは今回、確かに入り込んできているなと感じる部分ですね。それに、『化け者心中』は役者の世界だけの話だったんですが、『化け者手本』では市井の世界にもお話の範囲が広がっている。『おんなの女房』で庶民の暮らし、庶民の感覚を書いたからこそ、そこへ進んでいくことができたのかもしれません。

――女性の人生、という要素も『おんなの女房』から受け継がれたもののように感じます。

200年前に作られた歌舞伎の演目が今の今まで受け入れられて、それが楽しまれているということは、人間の心の動き方は200年で意外と変わらなかった証なんじゃないかと思うんです。ということは、今の私が200年前の歌舞伎の演目に対して抱いている感情を、昔の女性たちの中にも抱いていた人がいたんじゃないか。

例えば、当時は親から勝手に結婚相手をあてがわれると、そのまま添い遂げた女性が大多数でしたでしょうが、イヤだという人もいたはずだと思うんですよ。時代小説を書くうえでは、当時の大多数の価値観を書くだけではなく、大多数の影に隠れている存在を見つけて「こういう人もいたんじゃないか?」と示すことも大事だなと思っています。それこそが、過去の時代と現代を繋ぐきっかけになるかもしれないんですよね。

お互い、相容れないところがある

じゃあ、どうすれば一緒にいられるか

――本作で主軸となる謎は、ミステリーの王道である「見立て殺人」です。『仮名手本忠臣蔵』を上演している中村座で、終幕後に枡席で死んでいる男が発見された。男の死因は首の骨を折られたことだったが、両耳からは棒が突き出ていたんですね。犯人は死後に何故わざわざそんなことをしたのか、その装飾はいったい何の見立てなのか……と物語は進んでいきます。

それほど詳しいわけではないんですが、ミステリー小説も好きなんです。周りの人より一歩も二歩も先を行く、名探偵の推理によって話が転がっていく形式は、読んでいても書いていても気持ちいいですね。

――本作は前作以上にミステリー度合いが上がるとともに、魚之助の名探偵度合いも上がっています。例えば、関係者から一連の事件の顛末を聞いて、魚之助は「二人目やな」と喝破する。芝居小屋では同じような状態で発見された死体が既に出ており、一人目の事件を解決できなかった岡っぴきでは頼りないからこそ、魚之助は犯人探しを依頼されたんですよね。

一人目だと、突発的に起きた事件ですねで話が終わってしまう。死体を二人目にすることで、きっとまた起こるぞ、見立てには何かしらの意味があるぞと思わせたかったんです。実は今回、ミステリーの部分でも挑戦したかったことはいろいろあったんですが、前作にはなかった「名探偵の倫理」というテーマはその一つでした。魚之助はそもそも芝居が好きで、芝居に関わることはなんでも知りたがるので、新しい見立て殺人の死体が現れると、推理のヒントに繋がるから喜ぶ気持ちがあるんです。ただ、そこでは人が死んでいるわけじゃないですか。本当は、喜んではいけないはずなんです。

――ひとりひとりの死者に思いを馳せるのは、藤九郎ですね。そういった面でも、魚之助と藤九郎には価値観の隔たりがある。前作の結末部では分かり合えたようにも思えた二人ですが、事件の捜査を通じて、心の距離感の変化が描かれていきます。

芝居の世界で役者として生きてきた人間の考え方と、鳥屋として生きてきた人間の考え方って、そう簡単には分かり合えないだろうなと思うんです。藤九郎は、アホウドリの別名です。そもそも名前からして「鳥」と「魚」ですから、二人は根本的に違う生き物なんです。お互い、絶対に相容れないところがある。そのことを理解したうえで、じゃあどうしていこうか、どうすれば一緒にいられるか、それとも離れた方がお互いにとってよいのか、というふうに意識が向かった。そこが、コンビとしての関係性の一番大きな変化かなと思います。

――中村座のライバル小屋に出演する一八歳の新鋭女形、新キャラクターの名前は円蝶です。メインを張る登場人物に、生き物の名前が付いている理由とは?

読んでくださる方がイメージしやすいかなと思うんです。例えば、魚と言えば無機質で冷たいイメージですが、鳥ってどちらかと言えば温かい。時代小説なのでどうしても文章は読みこなしづらい部分が出てきてしまうところを、少しでも読みやすくしたいなと思ったんです。ちなみに、蝶は華やかなイメージだったんですが、調べてみると塩気のあるものに近づく習性があって、血が大好きでチューチュー吸ったりするらしいんですよ。そこも円蝶のイメージに合うかも、と(笑)。

――はたして、中村座で起きた連続見立て殺人の真相はいかなるものか。犯人の動機は何だったのか……。最終ページ冒頭の一行、震えました。

好きで始まった物語なので、好きで終わらせたかったんです。

――驚きとともに読み終えて思ったのは、「この後はどうなるのか!?」でした。さらなる続編、期待してしまいます。

頑張りたいなと思っています(笑)。今回、魚之助が義足で歩く練習をしている姿も書きましたし、舞台に戻る準備も徐々にでき始めているんですよね。魚之助のモデルは、幕末に初めて義足をつけて舞台に上がった歌舞伎役者の澤村田之助です。田之助が辿った軌跡を魚之助になぞらせることで、こういう歌舞伎者がかつて本当にいたんだと伝えたい気持ちもあるんです。

この作品を書いている間中、『化け者心中』を書いていた自分プラス『おんなの女房』を書いていた自分を、どうにかして負かしてやりたいというカッカした気持ちがありました。ぜひお手に取っていただき、よろしければどんなふうにこの本を読まれたのか教えていただけると幸いです。

プロフィール

蝉谷めぐ実(せみたに・めぐみ)

1992年、大阪府生まれ。早稲田大学文学部で演劇映像コースを専攻、化政期の歌舞伎をテーマに卒論を書く。2020年、『化け者心中』で第11回小説 野性時代 新人賞を受賞し、デビュー。21年に同作で第10回日本歴史時代作家協会賞新人賞、第27回中山義秀文学賞を受賞。22年に刊行した『おんなの女房』で第44回吉川英治文学新人賞、第10回野村胡堂文学賞を受賞。

蝉谷めぐ実特設サイト:https://kadobun.jp/special/semitani/

書籍紹介

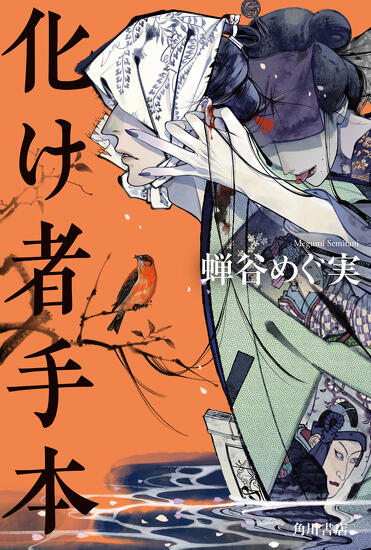

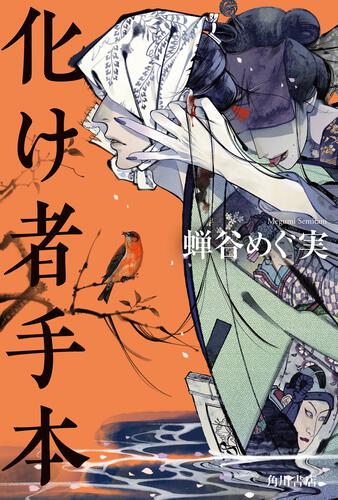

化け者手本

著者 蝉谷 めぐ実

発売日:2023年07月28日

「さあ、化けもん暴きの幕が開くで」。文学賞三冠「化け者」シリーズ!

「命を天秤にかけてこそ、示せるものがあるでしょう?」

ときは文政、ところは江戸。

心優しき鳥屋の藤九郎と、稀代の女形だった元役者の魚之助のもとに、中村座の座元から事件の話が持ち込まれた。

舞台の幕が下りたとき、首の骨がぽっきり折られ、両耳から棒が突き出た死体が、客席に転がっていたという。これは何かの見立て殺しか。

演目は「仮名手本忠臣蔵」。死人が出るのはこれで二人目。

真相解明に乗り出したふたりだったが、芸に、恋に、義に、忠に生きる人の姿が、彼らの心を揺さぶって――。

『化け者心中』『おんなの女房』で話題をさらった新鋭が放つ、極上上吉のエンタメ時代小説!

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322212001340/

amazonページはこちら

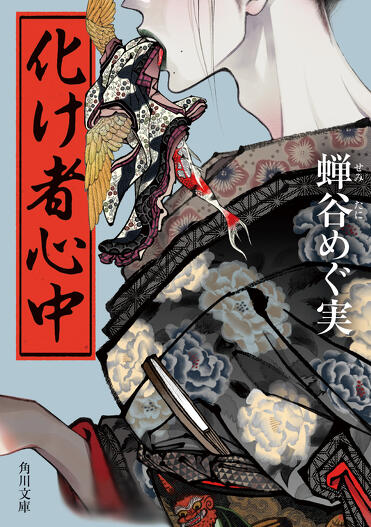

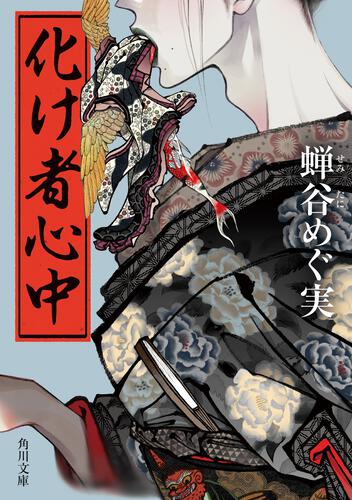

化け者心中

著者 蝉谷 めぐ実

発売日:2023年08月24日

その所業、人か、鬼か――中山義秀文学賞ほか2賞受賞の規格外デビュー作!

ときは文政、ところは江戸。ある夜、中村座の座元と狂言作者、6人の役者が次の芝居の前読みに集まった。その最中、車座になった輪の真ん中に生首が転がり落ちる。しかし役者の数は変わらず、鬼が誰かを喰い殺して成り代わっているのは間違いない。一体誰が鬼なのか。かつて一世を風靡した元女形の魚之助と鳥屋を商う藤九郎は、座元に請われて鬼探しに乗り出す――。第27回中山義秀文学賞をはじめ文学賞三冠の特大デビュー作!

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322303000882/

amazonページはこちら