取材・文:門賀美央子 写真:首藤幹夫

文学、民俗学、宗教学など幅広い学問分野から知の探求者が集まり「怪異怪談」と四つに組む。そんな不思議な研究会があるのをご存知だろうか。研究会代表と中心メンバーの二人が語る、研究の意義や楽しさとは。

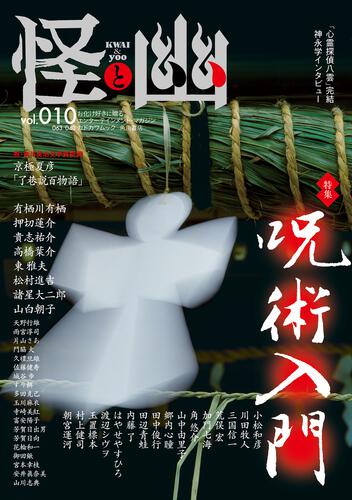

お化け好きに贈るエンターテインメント・マガジン『怪と幽』が、注目の新刊の魅力に迫る!

※「ダ・ヴィンチ」2022年7月号の「お化け友の会通信 from 怪と幽」より転載

「役に立つかどうか」ばかり問われて生きづらい世の中で

“あやしいもの”を、学問分野の壁を越えて研究する

一柳:今回は私たち「怪異怪談研究会」が出版した論集『怪異と遊ぶ』の刊行記念として対談することになったのですが、まずは「怪異怪談研究会」とはなんぞや、というところから始めたほうがいいでしょう。

大道:そうですね。一見、とても怪しげでしょうから(笑)。私たちの研究会は〝怪異〟や〝怪談〟など、非科学的とされる事象全般、つまり「あやしいもの」を学問分野の壁を越えて研究しようというのをコンセプトにしています。

一柳:そもそもは『怪と幽』の前身誌である『幽』で行った座談会で、『幽』編集長だった東雅夫さんに「怪談文学研究の分野で領域横断的な取り組みが必要ではないか」とそそのかされ(笑)、では場を設けましょうという話になって2012年に生まれた研究会です。

大道:領域横断的というのがポイントですよね。今でこそ妖怪研究は天皇陛下に御進講されるほどメジャーな分野になりましたが、かつてはまったくマイナーな分野だったわけで。

一柳:そうです。私だって公式の(笑)専門は日本近現代文学であって、最初から「怪異」をテーマにしていたわけではありませんから。けれど、大学院時代に夏目漱石や芥川龍之介の作品を読み込んでいるうちに、彼らが心霊やお化けに強い関心を持っていたことに気づいた。近代的知性の塊であるような彼らが、なぜ非科学的な分野に興味を示したのか気になって調べたところ、「心霊主義」が当時最先端の西洋知だったと知りました。そして、科学としてのオカルトが受容されていく中で、明治期のこっくりさんブームや催眠術/千里眼の流行などが派生した歴史的事実が見えてきた。そこにきちんと焦点を合わせてみたら、「西洋的な科学万能主義が日本社会を席巻して合理主義に染まっていった」という従来のイメージをひっくり返せるんじゃないかと思ったんです。

大道:私はそんな先生の講義を学部生として受け、大学でお化けの研究ができるんだ!と驚きました。

一柳:今と違って20年ほど前は大っぴらに怪異研究をやっている人はあまりいませんでしたからね。

大道:それぞれの学問分野で個別に妖怪研究、怪談研究、俗信研究などがなされ始めていた、という感じでしょうか。それが今では「怪異」という括りで一つの研究ができるようになった。怪異怪談研究会は時代の流れを反映していると言えますね。

「怪異と遊ぶ」とは?

大道:私は高校の教員になるつもりで大学に入ったのですが、1年生の最初の授業で一柳先生の授業を取ったのが運の尽きで、怪しげな研究をする人になってしまいました(笑)。でも、怪異は優れた研究対象だと思っています。というのも、卑近で雑然としたものにこそ人間の本質が現れてくると思っているからです。

一柳:大道さんが宗教学の研究者として最初に取り組んだのはイタコなどの民間巫者の問題でしたね。

大道:はい。私は青森県出身で、周囲にイタコやカミサマと呼ばれる民間巫者がいるのが当たり前の環境でした。ところが、メディアに登場するイタコとなると、全国的な知名度はありつつも、私が知っているものとは少し様子が違う。簡単にいうとエンターテインメント化され、地元での在り方とは異なる形で流通していたんです。そこで、その違いがどのように生まれたのかを追っていったところ、先ほど一柳先生がおっしゃった明治期の心霊ブームや70年代のオカルトブームなどの影響により、地元では怪異とは見做されない行為が、オカルトのような文脈で語られるようになった流れが見えてきました。つまり、エンターテインメントの枠組みで消費される対象に変質していたのです。

一柳:つまり、蓋を開けてみたら近現代メディアの問題と密接に関わっていたわけですよね。同じようなものに「学校の怪談」があります。あれも常光徹先生が学校の表象として取り上げたことで一躍研究対象になりました。

大道:今回の論集にも「学校の怪談」に関するものが複数含まれています。

一柳:そうそう、学校の怪談といえば、つい最近学生から気になる話を聞いたんですよ。

大道:どんな話ですか?

一柳:その人の卒業校にあった古い体育館はお化けが出ると有名で、肝試しスポットにもなっていたそうなんだけど、実は体育館が建っていたあたりには昔、海軍の人間魚雷の研究施設があったそうなんです。だから、その戦中の記憶が怪談に形を変えたのではないか、と。実際、出どころもわからないような噂話に、その土地の奥底に眠っている様々な記憶が隠されていることはままあります。人は史実を、そのままではなく「怪談」化して伝える。だから怪談には価値がある。宮部みゆきさんなんかもそうおっしゃっていますよね。

大道:怪談作家の川奈まり子さんを迎えた巻末の特別座談会でもそういう話になりましたね。

一柳:土地の怪談を掘り下げると湧き上がってくる歴史の断片を捕まえるのは立派な研究だし、そこに価値があると気づいてもらえると嬉しいです。私たちは、日常を生きるためにいろんな文脈や理屈を総動員して、身の回りの出来事を意味づけしようとします。しかし、うまく位置づけできなければ、世界の外側にある何かに意味を求めるしかない。ところが、外側にある文脈って実はそれほど多くなくて、聖なるものとしての神か、俗なものとしての妖怪変化ぐらいしかないんですよ。

大道:理解できないものをどのように解釈するかに社会の有り様が反映されているといえますね。たとえば「学校の怪談」にはいじめの話なども含まれていますが、そこには子どもの社会の姿が刻み込まれています。日常の外側にある物語のようでいて、実は日常を映し出す鏡になっているのですね。

お化けを研究することの意味

一柳:昨今、「役に立つ、立たない」が物事の判断基準になりがちですが、これは我々の社会の生きにくさを象徴していると思うんですよ。我々は生まれ落ちたら、社会に順応して生きなければならない。それは仕方ないものの、社会が余裕をなくし、余裕が少なくなるほど個人のポジショニングが難しくなっていきます。そうすると、みんな過剰適応し始めて、己の内なる多様性を無視するようになる。けれども、実際には誰もが己の内側に異界や他者を抱えているものであって、それらを無視すると生きづらくなる一方です。

大道:自分の内にある他者性との共存は大事ですよね。論集の「はじめに」に書きましたが、怪異は二面性が特徴です。怖いけど近寄りたいという心性もそうですし、うまく付き合っているつもりでもバランスが崩れるととんでもないことになるところもそう。現代社会はわかりやすい一つの答えを求めがちです。でも、現実は複雑で、一つの何かにすべてを還元するなんて不可能です。それなのに、わかりやすい構造に無理やり押し込めて安心しようとしてしまう。でも、怪異にはそんな短絡性を拒むところがあって、そこが魅力なのだと思います。

一柳:大人になると世界がクリアになると思っていたけれども、実際はむしろわからないことばかりになる。その一番濃い部分こそが〝怪異〟なんです。我々は、もう少し世界に対して謙虚じゃなきゃいけない。怖さを楽しむ一方で、怪異の奥底に隠れているものを見通そうとするまなざしを持つのは大事なことでしょう。

大道:今見えているこの世界がすべてだと思っていると、世界が変わっていくのにも気づかず、いつの間にか時代から取り残されてしまう。自分の外側には知らない世界がいくらでもあるんだというところに目配りをしていくスタンスを学べるのが怪異を学ぶ魅力かもしれません。

一柳:万人に通用する共通解が失われた現代において、内なる他者を探究する怪異研究は、時代を映し出す学問なのだと思います。本書は論文集ではありますが、表紙を見てもらえればわかるように、一般の読者にもおもしろく読んでもらえるよう工夫しています。ぜひ、本書を読んで、怪異研究の片鱗に触れてもらえれば嬉しいですね。

プロフィール

いちやなぎ・ひろたか●1959年生まれ。愛知県出身。横浜国立大学教育学部教授。専門は日本近現代文学・文化史。著書に『〈こっくりさん〉と〈千里眼〉日本近代と心霊学』『心霊写真は語る』など。

おおみち・はるか●1985年、青森県生まれ。國學院大學神道文化学部助教。著書『「イタコ」の誕生 マスメディアと宗教文化』、編著『怪異を歩く 怪異の時空1』、共著『〈怪異〉とナショナリズム』など。

書籍情報

『怪異と遊ぶ』 怪異怪談研究会:監修 一柳廣孝、大道晴香:編著

青弓社 2640円(税込)

怪談師、「意味が分かると怖い話」、分身譚、透明人間、こっくりさんとキューピッドさん、ホラーゲーム、妖怪と地域文化―人々を魅了する「怪異」の受容史を多角的な視点で浮き彫りにする論文集。怪談作家・川奈まり子が参加する特別座談会も収録。

こちらも注目

『妖怪文化研究の新時代』小松和彦、安井眞奈美、南郷晃子:編 せりか書房 6160円(税込)

国際日本文化研究センターによるプロジェクト研究成果のまとめ。

『怪異学講義 王権・信仰・いとなみ』東アジア恠異学会:編 勉誠出版 3520円(税込)

王権・信仰・暮らしなどから「怪異」と人々の営みを読み解く。

『列伝体 妖怪学前史』伊藤慎吾、氷厘亭氷泉:編 勉誠出版 3080円(税込)

現代の妖怪学に影響を与えた23人を多数の貴重図版とともに紹介。

『日本怪異妖怪事典 近畿』朝里 樹:監修 御田鍬、木下昌美:著 笠間書院 2640円(税込)

人気シリーズ第4弾は近畿。同地域の怪談奇譚900項目超を掲載。

『怪と幽』vol.010 KADOKAWA 1980円(税込)

特集 呪術入門

連載ページでは、国際日本文化研究センター、東アジア恠異学会、異類の会、怪異怪談研究会、怪談文芸研究会による〈研究会レポート最前線〉も掲載中です。

https://www.kadokawa.co.jp/product/322102000143/