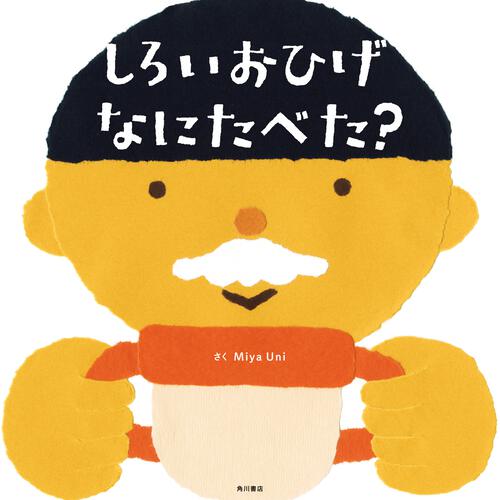

国内外で絵本が出版されている注目の絵本作家ユニット、Miya Uni(ミヤ・ウニ)の最新刊『しろいおひげ なにたべた?』は、クリスマスの贈りものに、子どもたちへ届けたくなる絵本。鼻の下についた白いおひげ、赤いおひげ、つぶつぶの白いおひげ……ごはんを食べたあとに口のまわりについたものから、何を食べたかをあてて楽しみます。ちぎり絵でつくられた子どもたちのかわいい表情や、おいしそうな食べものたち。外国の作家を思わせる、色の組み合わせも大きな魅力です。

絵本を読むことや、絵を描くことが

あたりまえだった子ども時代

――ちいさい頃、おふたりはどんな子どもでしたか。

鈴木:僕はとにかく絵本が大好きで、家にもたくさんありました。とくに好きだったのが『くまのコールテンくん』。この絵本は人形をコマ撮りしたアニメーションにもなっていて、ズボンのボタンを探すコールテンくんが、ベッドについているボタンを引っぱるシーンが今も記憶に残っています。ちゃんと存在している感じが好きだったんです。

大藤:私はちいさい頃からずっと絵を描いていて、幼稚園の頃に家でお絵かきをしたのを母が小さく切り取って、額に入れて飾ってくれました。絵や造形のアトリエにも通っていたり、妹が好きで一緒に見ていたアメリカのアニメーションの絵をそっくりそのまま描けるように練習したり。

鈴木:僕は漫画も好きだったので、なんでもキャラクターにして自分でも描いていましたね。中高時代は、友だちや先生の顔を誰にでも描けるように落とし込むのが得意でした。

――おふたりは仕事でもプライベートでもパートナーですが、どのように出会われたのですか。

鈴木:大学生のときのアルバイト先で出会ったんです。でも、最初はお互いにまったく興味がなくて(笑)。就職活動を一緒にするうちに徐々に仲よくなりはじめて、自然とふたりでいるようになったんです。

大藤:就活って過去の自分を掘り下げていくじゃないですか。それを一緒にやっていました。

鈴木:ときには、泣きながら話して(笑)。

大藤:そういう会話を、それからいまもずっとしているよね。

そうするうちに、私の美大の卒業制作やデザイナーの先輩の手伝いを一緒にしてもらうようになって。その頃から、描いているキャラクターを見せてくれるようになったよね。

鈴木:ただ描きたくて個人的に描いていたんです。ちょうどその頃、おもちのキャラクターが生まれて、もぐらのような手をしていたので「おもちもぐら」と呼んでいました(笑)。

大藤:漫画にしたんだよね。鉛筆画に私が色をつけてあげました。

鈴木:そのあと同じキャラクターを絵本にしたんです。それがふたり一緒につくった最初の絵本。

絵本作家の扉を開いたのは、

ボローニャ国際絵本原画展

――おふたりは、イタリアのボローニャで開催されているイラストレーションコンクール「ボローニャ国際絵本原画展」の2016年に入選されました。

大藤:2015年の夏にたまたま、ボローニャのことを知ったんです。それ以前から、コンクールはふたりとも「楽しそう!」と思えるものでないと、きっと通らないと話していました。

鈴木:その年に板橋区立美術館でやっていたボローニャの原画展を見に行ったら、ふたりで「わぁ! 楽しそう!」となって、初挑戦することにしました。

大藤:同じ年の10月が応募の締切りだったんです。

鈴木:すぐに『Moon Cheese』(『ねずみくんとおおきなチーズ』)というお話が思いついて、構図も決まりました。僕がキャラクターを生み出して下絵を描いて。でも、どんな画材でどう描くかはなかなか決まらなかった。

大藤:当時はそれぞれに仕事もあって忙しくて、気づいたら締切りぎりぎりになっていたんです。

鈴木:締切り前日にちぎり絵はどうかとひらめいて、銀座に紙を買いに行きました。そして、実際に紙をちぎって手に持ってみたら、「あぁ、キャラクターがこの世に生まれ出る感じがする」とすごくしっくりきたんです。

大藤:なんとか締切りに間に合って、その作品で2016年のコンクールに入選したんです。

――実際にボローニャ国際絵本原画展に行かれたそうですね。現地の空気はどうでしたか。

鈴木:すごい熱気を感じました。その年の審査員だった絵本作家の三浦太郎さんや造本作家の駒形克己さんとお話ができたり、と収穫もありました。ただ、全体を見終えたときに自分たちの作品を1冊の絵本の形にするのは、まだむずかしいと感じたんです。その場ですぐ次の年にまた来ようと決めました。

大藤:会場で海外の出版社に自分の作品を売り込んでいる人の姿を見て、いいなあと思ったのもありますね。それで2年目は、海外の出版社の方にぱっと見せただけでわかってもらえるような絵本にしあげて、製本も自分たちでしたものを持って行ったんです。

鈴木:それが日本でもこの秋に出版された『さがしてみつけて! どこどこ? カメレオン』。カメレオンの形に切り抜いたルーペで、模様のなかに隠れたカメレオンを探すというアイデアが、フランスの出版社MANGO JEUNESSEの目にとまり、のちに『Cherche et trouve le caméléon』として出版されました。

――『Cherche et trouve le caméléon』は、アメリカ、韓国、台湾、日本とさまざまな国でも出版されました。おふたりは海外を旅するのもお好きだそうですが、独特の色彩はそうした外国の影響もありますか。

大藤:色については幼少期の影響のほうが大きいかもしれません。私の母はもともと子ども服のデザイナーだったのですが、洋服の色や素材、デザインの組み合わせに厳しくて。小学生の頃は自分で選んだ服を着てリビングに行くと、母に「センスがないね。全部、着替え直して」と言われて、選び直しをして。当時は大変でしたが、そうした体験から色彩感覚が養われたのかもしれませんね。

「食べることは楽しい!」と

たくさんの親子に伝えたい

――ふだんの絵本づくりはどんなふうにされているのですか。

鈴木:どちらかがアイデアを思いついたら、それをふたりでしゃべったり、描いたりしながら形にしていきます。ふたりだとどちらかは冷静だから、「これはいい」というのは一瞬で決まる。だから、絵本づくりで悩むことはほとんどないんです。

大藤:ふたりだからといって早いわけでもないんです。ひとりの人っぽい感じだよね。仕事はひとり分。

――『しろいおひげ なにたべた?』のアイデアは、どこからきたのでしょう。

鈴木:食べたあとに口のまわりにソースとかついていると、ちょっとおもしろいじゃないですか。口のまわりについたものは、元気においしく食べた証拠と考えているのがいいなあ、と思ったのが最初です。それから、仲のいい友だちが暮らすフィンランドには、「Maito parta(マイト パルタ)」ということばがあるのを知っていて。日本語に訳すと「牛乳ひげ」という意味ですが、向こうの人は食事のときに実際に使うんですよ。響きもかわいくて。

大藤:あとからフィンランド以外の国にも「牛乳ひげ」ということばがあると知って。共通の認識があるなら、世界中のみんなが楽しめるとも思ったんです。

――今回の絵本づくりで工夫されたことはなんですか。

鈴木:ひげのつき方がおもしろくなる食べもののバリエーションを、いろいろ考えましたね。

大藤:それから、意識して絵本に登場する子どもたちの肌や髪の色を変えました。

鈴木:この作品に限らず、僕たちの作品に人間が登場する場合は、いろんな国の人たちが出てくるといい、という考えがベースにありますね。これからますます、いろんな国の人がいることがあたり前の世の中になるでしょうし。そして、もうひとつ「自分のペースでいいんだよ」ということは、この絵本で伝えたかったことなんです。

大藤:裏表紙を見ると、まだ食べている子がいるんです。本文ではみんな食べ終わって「ごちそうさま」をしているのに。それぞれのペースで食べていい。

鈴木:ちょっと絵本の話からは脱線しますが、僕たちと仲のいいフィンランド人の友だちがいて、その子と一緒にいると、自分のペースや好きなことをすごく尊重されて育ったんだろうなあ、と感じるんです。

大藤:以前、その友だち夫婦と私たちでフィンランドのコテージで過ごしたときに、「朝ごはんはスクランブルエッグでいいよね?」と聞いたら、「ちょっと待って。僕はきょう、スクランブルエッグの気分じゃなくて、目玉焼きの方がいいな」とちゃんと言ってくれて。いいなあと思いました。

鈴木:フィンランドで行われたふたりの結婚式も印象的でした。

大藤:お昼から夜中まで1日中お祝いをするのに驚いて「すごい長い時間やるんだね」と言ったら、「遠方から親戚や友だちがみんな集まってくれたのに、短い時間で終わらせられない」という答えが返ってきたんです。

鈴木:大事にしていることにかけられる時間をちゃんともっているんですよね。

大藤:だから、ごはんにかける時間がそれぞれ違っていいと思ったんです。

――絵本を手にする読者の方へメッセージはありますか。

鈴木:絵本の帯に「ごはんが楽しくなる絵本」と入れてもらいました。食事すること自体が、楽しいのがいちばん。だから、子どもが食べるものがちょっと偏っていたり、散らかしてしまったりしてもいいと思うんです。楽しく食べることの提案というか、そんな絵本がつくれたと思っています。食べることは毎日のことだから、もちろん大変なこともあると思うんですけれど。

大藤:私たちの身近にも、保育園に行く時間なのに子どもがまだ食べていて困っていたり、部屋中がごはん粒だらけになって大変、という人がいたりします。でも、改めて食べることは楽しい、と大人にも伝わったらうれしいですね。

絵本のご購入&試し読みはこちら▷『しろいおひげ なにたべた?』| KADOKAWA

Miya Uni(ミヤ・ウニ)

大藤めぐみと鈴木雄大からなるクリエイターユニット。「Cheese Moon」で2016年度、イタリアボローニャ国際絵本原画展入選。その後、フランスで絵本作家としてデビュー。「Miya」は ミャー と猫の鳴き声「Uni」はフィンランド語で夢という意味。猫は発見・喜び・日常・癒しを表し、夢はそれらをクリエイティブに表現していくという意味が込められている。