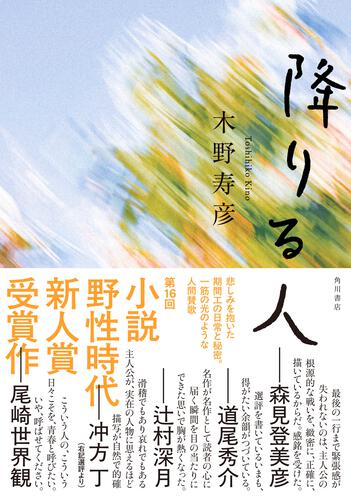

芦沢央、岩井圭也、蝉谷めぐ実、君嶋彼方らを輩出してきた「小説 野性時代 新人賞」。第16回受賞作に木野寿彦の『降りる人』(9/26発売)が選ばれた。工場で期間工として働く、30歳の宮田を主人公にした物語だ。唯一の友人であり仕事仲間でもある浜野との掛け合いが楽しい本作は、歴代の受賞作とはカラーが異なるものの、抜群の個性が光る。その個性に強烈に惹きつけられたのが、選考委員の一人である森見登美彦だ。先輩作家が、生まれたての新人作家と初めての対話を行った。

構成・文/吉田大助

▼ 第1章「春」がまるごと読める大ボリューム試し読み(全4回)を特別公開中!

https://kadobun.jp/trial/oriruhito/6whnr1gby0g8.html

『降りる人』刊行記念対談 木野寿彦×森見登美彦

フィクションの中で社会から外れてしまった男性が主人公になると、「無敵の人」として描かれることに違和感がありました。

――選考会ではどのような経緯で受賞作が決まったのでしょうか?

森見:とにかく僕と道尾さんが『降りる人』に惚れ込んじゃった、という感じでした。自分はこれを推すけど他の人はどう読むのかなぁと思って選考会へ行ったら、道尾さんの熱量がすごかったんですよ。僕が頑張らなくても、道尾さんにくっついて推していけば勝てるぞ、と思ったことをよく覚えています。

木野:選考会で森見先生と道尾先生が特に推してくださったと伺ってはいたんですが、選評を読んだ時に実感しました。おおげさではなく、読んで泣いてしまいました。僕は今まで出版社の新人賞に何度も応募してきたんですが、一次選考すら通ったことがなかったんです。受賞の知らせを聞いてから今もずっと、夢の中にいるみたいです。

森見:今回の小説を読んだ時、エンタメとして出来が悪いとかそういうことではないんですが、純文学っぽい雰囲気があるなと思ったんです。ストーリーの面白さで押していくようなエンタメの軸とは別に、作者の中にあるイメージであるとか根源的なモヤモヤみたいなものを、何とか形にしようとされているなと。なぜこの賞だったんだろう、というのはちょっと不思議ではあったんですよ。純文学の賞に応募しようという気持ちはあまりなかったですか?

木野:それはなかったです。ただ、以前に、地方文学賞をもらったことがありまして、受賞した短編が純文学の雑誌に掲載されたんです。そこで編集長の方と面識ができて、次に雑誌に載せるために書いていた中編が『降りる人』の元になっています。なので、純文学っぽい感じが残っているのかなとは思います。

森見:そんな経緯があったんですね。

木野:はい。その時は、「春」と「夏」と最後の「春隣」の三章立てで、原稿用紙二〇〇枚行くか行かないかというくらいの長さでした。結局掲載には至らなかったんですが、自分としては作品が気に入っていたこともあり、全体を見直して「秋」と「冬」の章を足して、「小説 野性時代 新人賞」に応募することにしたんです。もしも最終選考まで残れば、選考委員の先生方(冲方丁、辻村深月、道尾秀介、森見登美彦)に読んでもらえる。その経験をお守りにして、これからも小説を書いていけるんじゃないかと思ったんです。

――主人公の宮田は、三十歳の男性です。以前までは会社勤めをしていましたが、期間工として工場で働き、会社の寮で暮らしている。物語は、春夏秋冬と流れていく季節の中で、彼の生活を追いかける形で進んでいきます。

木野:フィクションの中で社会から外れてしまった男性が主人公になると、爆弾魔とか連続殺人鬼とか、「無敵の人」として描かれることに違和感がありました。そういったポジションに置かれた人の大半は、苦しくても他人や世の中を恨まず、静かに自分の人生と向き合いながら生きていると思うんです。そういう主人公の話を書いてみたいという思いがありました。

森見:主人公の抱えているままならなさとか行き詰まった感じって、突き詰めていくと非常に小説にしづらいというか、書き手として自由に身動きが取れなくなる可能性もあったと思うんです。暗い話になってしまったり、救いのない方向へと話が進んでいって戻ってこられなくなってしまったりする。でも、この作品はそうはなっていないんですよね。非常に落ち着いた、正確な文章で書かれていて、つらい状況も読者は客観的に見ていくことができる。この距離感というか客観性は、なかなか維持できないものだと思う。いい意味で、純文学的になりすぎていないのが良かったというか。

木野:僕の中では、『降りる人』はエンタメだと思っているんです。楽しんで読んでもらいたい、という気持ちが自分の中にはっきりとありました。というのも、さっきお話しした文芸雑誌の短編を読んですごく気に入ってくれて、「ファンです」とおっしゃってくれた方と以前お会いしたことがあるんです。『降りる人』の想定読者は、その方でした。その方が読んで、楽しんでもらえるものをと考えて書いていた作品が『降りる人』だったんです。

森見:「この人に読んでもらおう。楽しんでもらおう」という気持ちが、いいクッションになっていたんですね。その話、ファンの方が聞いたらすごく喜ばれるんじゃないですか。

木野:名前も連絡先も何も知らないので、その方になんとかして届いたらいいなと思っています。地方文学賞に応募した時は、別名義で出したんです。今後は名前を変更するかもしれないということと、その時は「木野」という名字にしますということはお会いした時に言ったので、それをもし覚えていたら……。

森見:運命の再会、みたいなことが起こるかもしれない。ぜひ読んでいただきたいです。

ハイタッチの場面を読んだ時、ゾクゾクしたんですよ。本当にすごい小説だなと思います。

――主人公の人物像や環境設定が、物語の出発点だったんでしょうか?

木野:最初にパッと思い浮かんだのは、部屋に男の人が2人いて、真ん中にヘンな物体がある、というイメージだったんです。そのイメージから男2人の話にしようと決めて、彼らは工場勤務かなぁというところから冒頭の場面を書いていきました。

森見:最初から、男2人という発想だったんですね。

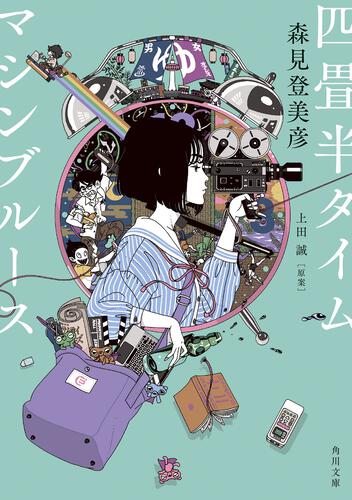

木野:冒頭の場面で浜野が『E.T.』の映画の話をしているのは、比喩的な意味で、浜野が宇宙人ということなんです。宇宙人というか、人外というか。浜野が言い始める「降りる人」というコンセプトも、いわゆる「まとも」な人間からはちょっと外れた存在というイメージでした。これは後から気づいたことなんですが、男2人が何の役にも立たないような会話をしている姿は、森見先生の「四畳半」シリーズの、「私」と小津のやり取りから影響を受けていると思います。衝撃を受けて自分の中に染み込んでいたものが、作る時に自然と出てきたのかな、と。

森見:木野さんの作品に親近感を抱いていた理由が今分かりました(笑)。確かに、主人公の隣にもう1人、怪人みたいな存在がいるという形式は僕もよく使うんです。『四畳半』(四畳半神話大系)だったら小津が来るし、『夜は短し』(夜は短し歩けよ乙女)だったら乙女が来る。主人公の相方に誰が来るかで、話が変わっていく。この作品の場合は、浜野は面白いし魅力的であるのと同時に、主人公が辿り着きたいけれど辿り着けない存在ですよね。

木野:彼らはすごく奇妙な場所で働いていて、人間性を剥奪されるような状況に多々置かれるんですけれども、人間性が剥奪されるラクさもあると思うんです。主人公の中には、剥奪されるのはイヤだって気持ちと共に、浜野のように剥奪されることを痛みとして感じずラクになりたいという気持ちの両方がある。だから辛いのかな、と書きながら感じていました。

――主人公と浜野が働いている工場では「エレメント」という部品を扱っているんですが、それが具体的に何の部品なのかがわからない。カフカっぽい、不条理劇の感触もありますね。

森見:カフカもそうだし、僕は安部公房のことを思い出しました。選考会で「これは「女」のいない『砂の女』みたいだ」とか言っていました(笑)。安部公房の『砂の女』は、主人公の男が閉じ込められた先に女の人がいるけど、ここでは女の人すらいない。自分たちがいる場所に、砂だけがどんどん入ってくるんです。この作品の「エレメント」と砂を同一視することはできないですが、シチュエーション的には重なるんですよね。じゃあそうなった時に男たちはどうするんだ、という話として読みました。

木野:砂でお城を作って遊んでいそうです(笑)。実はちょっと楽しい日もある、というか。

森見:そういう発想になるのが面白いんですよ。小説の中でも「いや、それなりに面白いこともあるよ」ということが提示されている。希望と絶望がずっと反転し続けるんですよ。最後の最後まで緊張感があって、お話の終わり方も単純に物事が解決するとか、希望が見えるみたいなことではないじゃないですか。そこで綺麗に着地させようとすると、それまでの嘘が本当に嘘になってしまうというか、全てが作り事になってしまうんですよね。伏線の張り方も見事だし……いや、この作品について語り出すといつまでも話が終わらない。

――選評でも、本作の美点をブワーッと書き出していましたよね。

森見:小説が始まってすぐ、主人公が真っ暗な食堂で仮眠中の誰かの足を踏んでしまって、相手に「人間ですよ」「今踏んだの、人間ですよ」と言われる場面を読んだ時に、これはただ事じゃないぞと思いました。菓子パンの奪い合いの場面とかもすごいと思って読んだんですが、「秋」の章の最後のハイタッチの場面。あれを読んだ時、ゾクゾクしたんですよ。あのハイタッチは、どうやって思い付いたんですか?

木野:あれに関しては、自然にスルッと出てきたとしか言えないかもしれません。主人公が自転車を盗まれて、戻ってこないかなと思って自転車小屋で見張っているというシチュエーションがまずあって、そこに朝日さんという女の人が出てきたら、あとは勝手に話が転がり出していった。あのハイタッチは何だったんだろう、と自分でも思っています。

森見:あの場面がどうしてこんなにも良いのかがよく分からなくて、その後もずっと考えていたんです。この小説全体が、人と繋がれないけれど繋がりたいって人たちの話なんですよね。直接人と触れ合うと傷つくんですよ、この人たちは。あのハイタッチの場面では、電流が流れるみたいに、間接的に繋がれるんです。それが分かった時に、余計感動したんです。本当にすごい小説だなと思います。

――先輩作家として、森見さんから木野さんに何かアドバイスはありますか?

森見:何もありませんね。作品自体が完璧なので。唯一の心配は、世の中の人がこの小説の良さをどれだけ分かってくれるかってことだけです(笑)。

木野:編集者さんからも、内容を一言で説明しづらい、本のキャッチコピーを作りづらいと言われました(笑)。

森見:そこがこの小説の魅力でもあるんですけどね。これから先、木野さんがどんなものを読ませてくれるのか楽しみにしています。

木野:ありがとうございます。今は『降りる人』と同時期に書いていた二本の小説を編集者さんに提出して、リアクションを待っているところです。その二本とは別に、新しい小説も書いています。とにかく一個一個をがむしゃらに書いて、これはダメだなとなったらまた別のものを、と思ってやっていくしかないのかなと。トライアルアンドエラーで修正していくのが結局は一番早道になるのかな、と思っています。

森見:頼もしい。素晴らしい。僕がデビューした頃は、もっと何が何だか分かっていなかったですから。まあ、今が一番、今後どうしたらいいか分かっていないんですが(笑)。これからどっちへ行こうか、どこへでも行けるぞ、って強い気持ちでいられる木野さんがうらやましいです。ばりばり力を発揮してください。

森見登美彦さんによる選評の一部を特別公開!

「人間ですよ」

森見登美彦

木野寿彦氏の『降りる人』は、山奥の工場で期間工として働く男性が主人公で、工場と寮を行き来する生活が、抑制された筆致で描かれている。

ストーリーの序盤、明かりの消えた食堂へ足を踏み入れた主人公は、仮眠中の人間を踏んでしまうのだが、そのとき相手は「人間ですよ」「今踏んだの、人間ですよ」とささやく。この作品の核心は、その静かな声にある。

淡々とした、ときにはユーモラスな語り口ながら、最後の一行まで緊張感が失われないのは、「人間ですよ」と訴え続ける主人公の根源的な戦いを、緻密に、正確に、描いているからだ。絶え間なく人間性を削り取られるような境遇にあるからこそ、母親とコロッケを作る場面、自転車置き場における女性との出会い、工場を去るときの正社員や班長とのやりとり、友人・浜野との関係など、ひとときだけ回復される他者とのつながりが、哀しく、また尊いものに感じられる。小道具の使い方も巧みで、工場で製造されているエレメントと呼ばれる部品、主人公が持っている謎めいた麻袋、盗まれる自転車、郷里から送られてきた蜜柑、浜野が愛好するアダルトビデオなど、読み直してみると、ほとんど無駄な要素がない。最後まで安易な希望を与えない点にも好感を持った。主人公が到達する平穏は、追いつめられたギリギリの地点で掴み取られたもので、一瞬の幻かもしれず、いつ絶望へ反転してもおかしくない。だからこそ、ラストの「大きな大きな青」が読者の心に焼きつけられるのだろう。感銘を受けた。

選評の全文は『小説 野性時代 第257号 2025年5月号』(電子専売)の「【発表】受賞作決定! 第16回 小説 野性時代 新人賞」に掲載されています。

プロフィール

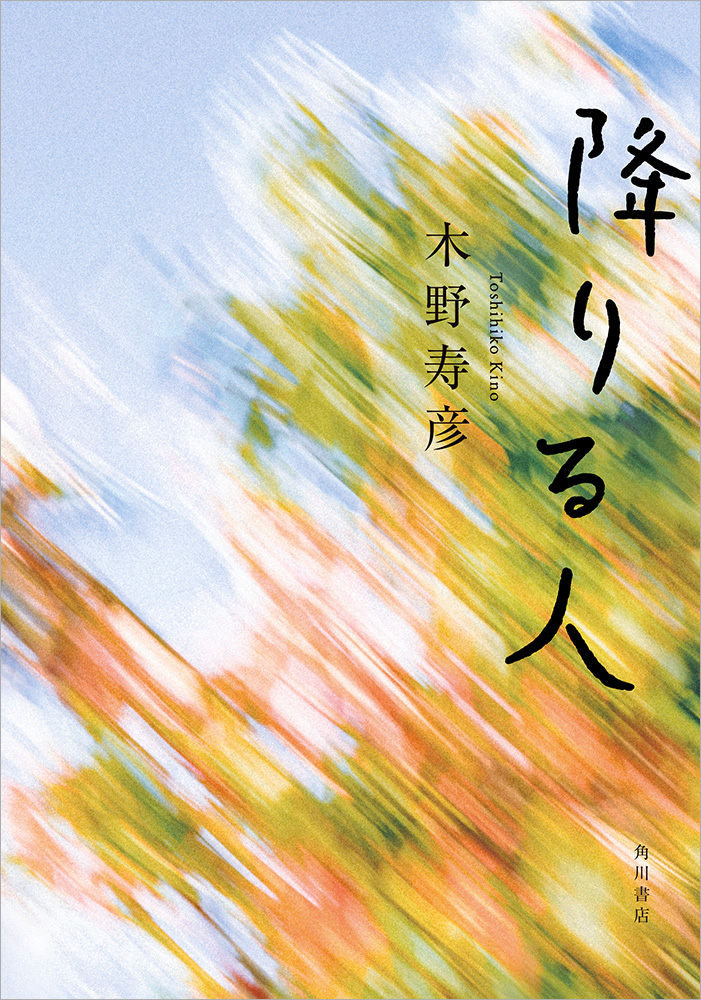

木野寿彦(きの・としひこ)

1983年、福岡県生まれ。九州大学文学部卒業後、工場勤務や事務職を経験。2025年、『降りる人』で第16回小説 野性時代 新人賞を受賞し、デビュー。

森見登美彦(もりみ・とみひこ)

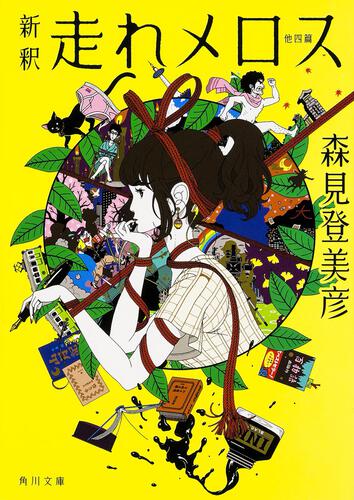

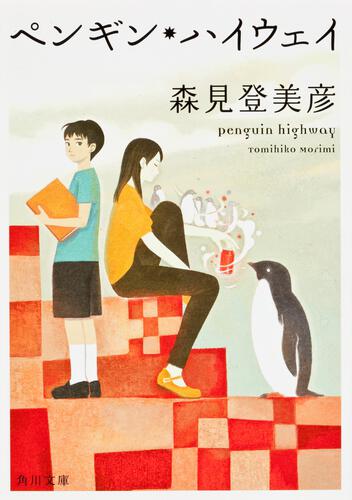

1979年、奈良県生まれ。京都大学農学部大学院修士課程修了。2003年、『太陽の塔』で第15回日本ファンタジーノベル大賞を受賞し、デビュー。07年、『夜は短し歩けよ乙女』で第20回山本周五郎賞、10年、『ペンギン・ハイウェイ』で第31回日本SF大賞を受賞。ほかの著書に『四畳半神話大系』『有頂天家族』『夜行』『熱帯』『四畳半タイムマシンブルース』『シャーロック・ホームズの凱旋』など多数。

作品紹介

書 名:降りる人

著 者:木野 寿彦

発売日:2025年09月26日

「しれっと生きればいいだろ」 選考委員感嘆の小説 野性時代新人賞受賞作

〇「滑稽でもあり哀れでもある主人公が、実在の人物に思えるほど描写が自然で的確」(冲方丁/選評)

〇「名作が名作として読者の心に届く瞬間を目の当たりにできた思いで胸が熱くなった。」(辻村深月/選評)

〇「選評を書いているいまも、得がたい余韻がつづいている。」(道尾秀介/選評)

〇「淡々とした、ときにはユーモラスな語り口ながら、最後の一行まで緊張感が失われないのは、主人公の根源的な戦いを、緻密に、正確に、描いているからだ。感銘を受けた。」(森見登美彦/選評)

〇「こういう人の、こういう日々こそを、青春と呼びたい。いや、呼ばせてください。」(尾崎世界観)

心身ともに疲弊して仕事を辞めた30歳の宮田は、唯一の友人である浜野から、期間工は人と接することの少ない「人間だとは思われない、ほとんど透明」な仕事だと聞き、浜野と共に工場で働くことに。

絶え間なく人間性を削り取られるような境遇の中、気付けば人間らしい営みを求めるようになっていく宮田だったが、実はある秘密を抱えており――。

選考委員の胸を打った、第16回小説野性時代新人賞受賞作!

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322505000584/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら

▼ 第1章「春」がまるごと読める大ボリューム試し読み(全4回)を特別公開中!

https://kadobun.jp/trial/oriruhito/6whnr1gby0g8.html