構成・文:編集部

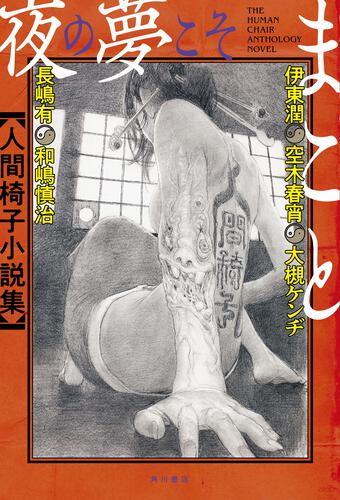

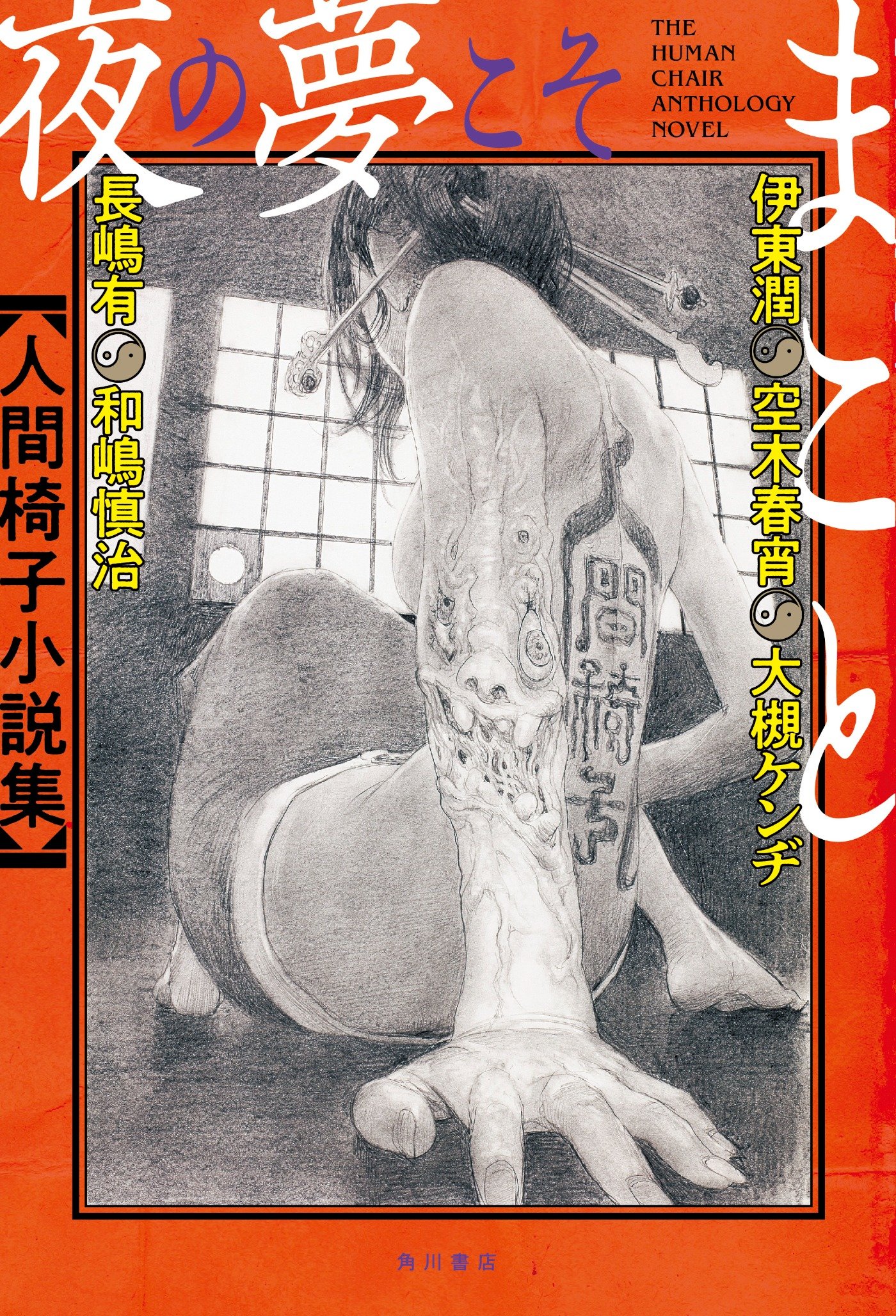

ロックバンド「人間椅子」の楽曲を、「人間椅子」を愛する様々なジャンルの作家たちが小説化した『夜の夢こそまこと 人間椅子小説集』の好評を記念して、Twitterスペースに執筆陣が集い、オンライン座談会が実施されました(伊東潤さんはスケジュールの関係でご欠席)。アーカイブが1万5千回以上再生された大盛況のトークから、それぞれの作品に執筆陣の皆さんが抱いた思いを抜粋。執筆の裏話も必見です!

『夜の夢こそまこと 人間椅子小説集』好評記念!オンライン座談会

大槻ケンヂ「地獄のアロハ」について

和嶋慎治(以下・和嶋):ざっくばらんに入らせていただきます。このアンソロジーを出すにあたって、どのような作家さんにご依頼するかと考えて、やっぱり同じバンド仲間として是非大槻ケンヂ君に書いてほしいと最初の頃から思っていました。

大槻ケンヂ(以下・大槻):ありがとうございます。

和嶋:しばらく執筆の間隔が開いていたので書いていただけるのかな、と思っていたんですが。

大槻:そういえば、何年も書いてなかったです。

和嶋:大槻君は、やっぱり出だしがうまいなあと思いまして、さすがにずっと、小説を書いてらっしゃる方だと思いまして。

大槻:いやいや……僕は、小説を書く時にはとにかく見てきたような嘘を書くっていうのを信条にしていて。いかにも読者がほんとうにあったことなんじゃないかなと思うことから嘘を作り上げようと思ってます。

和嶋:バンドブームの当時の雰囲気にとてもリアリティがあって、ノンフィクションじゃないかな? と思いながら読みました。

大槻:作中の人物には結構モデル的な人がいるんです。和嶋君なら勿論みんなわかるでしょうけれども。

和嶋:みんなわかりました(笑)

和嶋:これは2022年に久しぶりに開催したコラボバンド「筋肉少女帯人間椅子」のLINE CUBESHIBUYA(渋谷公会堂)公演を舞台にしたエピソードですよね。

大槻:そうなんです。いや、もう僕は今までいろんなお仕事をやらせてもらってきたんだけど、小説を書くのが一番辛かったんですよ。ぶっちゃけこんな辛いことはないと思ってて。もう絶対書かないと思ってたんだけど。でもあの人間椅子を小説化するっていうご依頼を聞いて、それはやっぱりやんなきゃと思って。いや、またそういう過酷なリングに引っ張り上げてくれて、和嶋君、ありがとうございます。

和嶋:あとちょっと確認したいことがあって、大槻君にほら、「地獄のアロハ」って曲そのものについて、作中でいろいろ説明されていますよね。ここでは、俺が大槻君にこの曲名で行こうって言ったとなってるけど、実際にはその逆で大槻君がこの曲名で行こうって俺に言ったんじゃなかったかな?

大槻:いや、あれはワジーの方だよ。

和嶋:ここは俺、あれ大槻君じゃなかったっけ、って読んだよ。(笑)

長嶋有(以下・長嶋):割れている?(笑)

大槻:バンドあるあるですね(笑)

長嶋:このアンソロジーでは、書き手がお互いに相談することなく執筆しましたよね。

なのに期せずしてというか、大槻さんが書いたのは、バンドをやっている側の平成元年のお話で、僕が書いた「遺言状放送」という小説は、バンドの曲を聴いている側の平成元年のお話。すごく立体的に繋がったと思うんですよね。人間椅子っていうバンドの存在を介して、バンドにいた大槻さんと、えっと、バンドをテレビで見ていた僕、という構図ができていた。自分が書いたことの側と、照射するように、反対側からも光が照らされるような本になって、だからすごい良かったです。「地獄のアロハ」を読んで感じるのは、あのバンドブームの内側はこうだったんだよっていう臨場感ですよね。あと「地獄のアロハ」という曲が、こんなに切ない要素を持っていたとは、ということ。実際の曲は、ウクレレで始まってちょっとコミカルなイメージもあるじゃないですか?

曲自体はね、ハードで激しい曲だけれども、おどろおどろしい俺たちがアロハ! って言っちゃってるっていうそのコミカルさの方を、僕は曲で受け止めたんだけど、小説の「地獄のアロハ」は切なくてぐっときますね!

空木春宵(以下・空木):自分は、もう一ページ目から泣いてしまうほど感じ入りました。それは、まず語りが本当に大槻さんだなあ、とすごく感じたからなんです。筋肉少女帯の曲は、あの朗読的なポエムの語りがありますよね。それがそのまま活字として再現されてすっと入ってくる、っていうような感覚があって。

和嶋:長嶋さんと空木さんの話を聞いていて、ファンの方の視点からの読み方もあるんだなと。大槻君や僕が気づかないところがわかって面白いです。

伊東潤「なまはげ」について

和嶋:伊東潤さんの「なまはげ」は、大人が主人公じゃないですか? まずそこが他の『夜の夢こそまこと』収録作とはちょっと違うと思うんですよ。他の作品は主人公が子供や青年であったりして、青春記という感じなんですけど、「なまはげ」は、松本清張のような、ちょっと大人の社会派的な感じで始まっていますよね。このお話での東北の描き方がすごくて。てっきり伊東さんは、東北出身の人かなと思ったぐらいリアリティがあるんですよ。陰鬱とした感じがすごい書かれてて、あと秋田弁のなまりが、すごくうまい。この濁点の付け方がネイティブな感じになってて。伊東さんが横浜のご出身と聞いて、とても驚きました。なまはげというものの捉え方が素晴らしいというか、自分も賛同する感じの捉え方だったんですよ。普通、なまはげは異世界からやってきたただの鬼とかそういうふうに描かれるんじゃないかと思うんだけど、実は切実な使命をもった存在である、という視点がすごい。成熟した大人の小説だと思いました。

大槻:秋田弁の感じ、いいですよね。僕も面白く読みました。あの、ちょっとネタバレにならない程度で言うと、ひっくり返されますよね。うん、それがね、あの読後感が良いんですよね。とってもね。ちょっとほっこりするんだよな。そこが僕はもう好きですよね。

東北幻想がすごい広がります。人間椅子が青森から出てきた時に、北の方のやつはすげえなぁっていう気持ちがあったんですけど、東京者としては、東北幻想が、がんと広がる素晴らしい作品でした。

空木:本当にその土地を描くっていうことをすごく丁寧にされていらっしゃるんだなあということを感じまして。で、その土地の空気感と、なまり。そこの文化的なルーツを知らないと、なまはげって本当にただ怖い鬼みたいのがくる。っていうイメージしかないんですけれども、そこを何て言うんでしょうか? 怖いけれど救いになるっていうのが、あの人間椅子の楽曲にすごく近いなあっていうことを感じました。

長嶋:「なまはげ」は、このアンソロジーの中で一番最初に執筆された作品なんですよね。聞くところによると伊東さんが編集さんに人間椅子の楽曲の小説化企画やらないかって打診したのがこのアンソロジーのきっかけだったそうなので、今日はお話しできず残念です。「なまはげ」は、人間椅子のハードロックの「ハード」の部分。地響きのようなその重い感じ、いうなればギター「ギブソンSG」の感じを出してくれているなと。自分の文章は「ギブソンSG」ではないので、伊東さんがこの部分を表現してくれていることにとても安心したんです。

なまはげは全然人間に甘くはないんだけど、救いがないわけじゃないっていうのが、正しい人間の成長物語っていうふうに感じて、すごく良かったですね。このアンソロジーの作品は、みんな弱者を主人公に選んでる感じがするんです。何か強者じゃないんだよね。

「なまはげ」の主人公も、すごい一生懸命生きて挫折した人なんだけど、すごく切ないんです。なすすべなく追い込まれてしまう弱者っていうものが書かれてて。だからこれからアンソロジーを読む人はその五人五様の弱者の描き方を楽しんでほしいですね。

空木春宵「超自然現象」について

和嶋:もう冒頭の辺りで、本当に往年の雑誌「新青年」に載っている作品かと思ったんだよ。久生十蘭、小栗虫太郎のような、あえて衒学的に書かれている、こういう文体って多分最近少ないと思うんですよね。あえてモダンな大正、昭和の頃のちょっと気取ったといいますか、そういう文体を演出されてるんだなあっていうのがすごい。言葉の選び方でもう引き込まれていくわけですよ。面白いなあと読み進むにつれ、特殊能力を持った子供たちが出てきて、大人に対してのアンチテーゼを提示するというか。ただ子供が大人にこう反旗を翻すっていうふうにしちゃうと問題があるんだけど、そこに超能力っていう武器を持ってきて、ファンタジーに落とし込んでいる。そして、最後は、やはり破綻せざるを得ないという。思うに、神様が人間に超能力を与えない理由の一つは、例えば子供のように成熟しきっていない人が超能力を持ってしまうと、必ずろくなことにならないっていうことじゃないかと。社会の為になることは、多分しなくなっちゃうわけですよ。だから人間は超能力持ってないんだけど、このお話では、その力を子供が持ってしまったがためにやっぱり破滅的なことになってしまうという悲しさも描かれている。教条的でもあり、最後に余韻が残る終わり方もしていて、なんでしょう? 良い意味で現代に書かれた小説と思えない感じを面白く読ませていただきました。

空木:感激しております……!

和嶋:豊富な語彙というか、現代では使わない言葉がいっぱい出てくるんですけど、どのように吸収されたんですか?。

空木:昔、小説の投稿を始める前に、江戸川乱歩の小説を「写経」していた頃がありまして。

和嶋:「写経」ですか? やっぱそこまでしなきゃいけないよね、はい。

空木:はい、で、それがあったっていうのと、あとはやっぱり「新青年」系の作家が大好きというのがありました。だから文体は自然に書けた感じですね。

和嶋:じゃあ、その21世紀の「新青年」の作家さんということで(笑)。すごいですね。そんな文体のお話の中に「超自然現象」らしい「ミラクルパワー」が出てくるのがちょっとすごくハマってて、逆に笑いながら読んでしまいました。ミラクルパワーのあたり、面白かったです。

長嶋:力作で面白かったですよね。子供たちの悲しみっていう軸もあるけど、この、所々にある「宿命通」「天眼通」という、間に入るカットがミステリーにもなっているというね。この視点はなんだっていう、読書の喜びが単なるムードじゃなく、このミステリー的にもどうなるんだこれっていう謎と、そういうことかっていう真相がちゃんと考えられていて、すごくサービス精神がありますよね。

大槻:ええ、もう面白かったですよ。あの冒頭の「バウムクウヒエン」のくだりでもう「来た!」という感じで。やっぱりあの「新青年」とか『幻影城』とかの感じがある。僕、数年前まで、「ゴシック&ロリータバイブル」っていうゴスロリ雑誌で連載とかしてたんですけど、なんかそういうゴスロリとか好きな女の子に読ませたいなあっていうやつですよね。月刊「ムー」でもかなり渋いページにしか出てこないような「天眼通」とか、「ミラクルパワー」も最高でした。

空木:「超自然現象」の歌詞の短さもあるんですけれども、えっと人間椅子の歌詞ってかなり広く解釈できるといいますか、個別の事象を歌うっていうよりは、ある程度概念として歌われているものっていうのがあるなと思っていて。逆にその楽曲を小説として書く時には、いくらでもいろんな解釈ができるぶん、逆に難しいところもありました。ただ、今回はとにかくやっぱり「ミラクルパワー」のところ、あのライブの感じを書きたいっていうのがまずあって。そこから後付けでいろいろ設定を考えていったって形になりますね。

長嶋有「遺言状放送」について

和嶋:まず視点の設定に驚きました。普通「遺言状放送」で書こうとしたら、大人の視点ですよ。大人の主人公がいわゆる遺言状を書かざるをえないっていう。しかも、なまなましい状況によって追い詰められるというのが普通のイメージなんですけど、長嶋さんの「遺言状放送」は、なんと青春のお話。このタイトルからこう来るんだと驚きまして、始まりの自己紹介のシーンで悶々とする感じが非常に文学的で素晴らしいと思いまして。

比喩の表現が素晴らしくうまいなあと思いました。息もつかせぬ感じで一気に読ませる。昔の青春小説を読んでた時、こんな絵空事の青春あるはずねえと思いながら読んでたんです。まあ、それはそれで良いんでしょうけど、この「遺言状放送」の青年の描き方のように、勇気が出なくて、こう悶々として空回りする感じこそが青春だと僕は感じてるんです。そこにさらにファンには通じる「人間椅子検定クイズ」的な要素がごく自然に散りばめられているといううまさにもまた驚きました。そして、青春の中で恋人が欲しいのに、できずに、踏み出せない昨日の自分に対しての遺言状なんだっていうのが最後に分かって、人間椅子の楽曲のタイトルを使っていただきましたけど、本当にこの小説そのものとして独立しているんだなあっていう。

長嶋:編集さんから、長嶋さん、どの曲で書きますか? って聞かれた時に、ほかの執筆陣の方々が選び終えた後で決めますって答えたんです。人間椅子は楽曲が豊富だし、僕自身も聞き込んでいるという自信というか、過信というかがありまして。その後、他の皆さんの選曲を聞いた時に、「地獄のアロハ」はちょっと特殊ですが、みんな和嶋さんがボーカルの曲だなと思って、だったら自分は、鈴木研一さんがボーカルの曲にしようって決めたんです。

和嶋:長嶋さんの愛を感じます。ありがとうございます。

長嶋:本当はナカジマノブさんのボーカル曲の名前も入れたくて。苦肉の策で章題に人間椅子の曲名を入れることにして、そこにノブさんのボーカル曲「超能力があったなら」を入れました。人間椅子の楽曲には世界観だけがあって解釈が広くとれるものも多いから迷いましたね。鈴木さんボーカルの曲の中で、「遺言状放送」も歌詞の通りになぞってしまうと、曲に負けちゃうなと思って。放送を送るのは主人公ではない人物にして、平成元年に人間椅子っていうものを知った、自分なりの青春というものを書こうと思いました。人間椅子がイカ天に初登場した時、確信犯だと思いますが、和嶋さんが「陰気な性格を直したくて」とおっしゃって、三宅裕司さんにツッコミを入れられていましたよね。

それで「陰獣」という曲を演奏した時に、みんなをどよめかせたし、そこで審査員の伊藤銀次さんが、こんだけギターうまければ陰気でもいいよ、って言ったんですよ。その当時、ネアカでなきゃいけないみたいなプレッシャーがすごかったんですけど、あの人間椅子への伊藤さんの言葉は、平成の若者に対するすごく重要なワードだと思ったんです。

和嶋:あの当時は本当にね、バブルだったんですよ。

長嶋:うん、ネアカでなきゃダメと。

和嶋:本当にそうだったんですよ。オタクはまあいましたけれども、基本的に世の中もう何て言うんでしょうね。ええ、明るくなくちゃだめ、女の子と遊ばなくちゃだめ、みたいな雰囲気がありました。

長嶋:ゲームオタクや漫画オタクも実際、市民権がなかったみたいな感じがありましたよね。

和嶋:テニスかスキーをやらなきゃいけない感じでした。当時は。

長嶋:今の時代も非モテとか陽キャ、陰キャといった文法で、二項対立のプレッシャーが若者にあるけれども、でもどっかで暗くても良いっていうのを人間椅子が見せてくれた。みんなプレッシャーの中で窮屈にしてるけれども、人よりうまい何かがあれば、暗くていいんだっていう。それを描きたかったんです。

大槻:人間椅子が「陰獣」で出てきた時に、ああ、俺以外にも「陰獣」読んでる奴がいるんだっていう、あのほっとした感じね、これが重要なことでしたよ。「遺言状放送」すごい面白かったです。曲の元ネタの海野十三的なことになるのかと思ったら、まさかの青春小説で。プロの作家、やべえなと思いました。なんかドロッとしたSFが始まるのかなと思ったら、まさかの青春。それで、「なまはげ」と同じく、ちょっとポジティブなところがすごくいいなあと僕は思いましたね。

長嶋:多分、伊東さんもそうだと思うんですけど、やっぱ人間椅子から本当に陰惨なものを受けてるわけじゃないってことじゃないですかね。関係ないですが、僕は大江健三郎賞という賞を受賞してまして、大江健三郎さんと対談したことがあるんですけど、文学の世界のオーケンと対談し、今回は、音楽の世界のオーケンとアンソロジーで共演したということで、僕の中での「ダブルオーケン」がかなったんですよ(笑)。

大槻:なるほど、うんうん。

空木:ちょっと不思議なくらいジュヴナイルの感じがあって、本当に爽やかに終わるのが意外でした。アンソロジーの中で「遺言状放送」が多分一番爽やかに終わってる作品じゃないかなと思っています。人間椅子の楽曲って、いわゆるルサンチマン的なものを歌っていたとしても、それをこじらせて悪い方向に行ってしまう曲は実は少ないのでは、と思っていまして。なのでこの作品のこじらせている主人公が最後にああいうふうになっていくっていうのは、人間椅子の曲を聴いてるファンもみんなそうなんじゃないかなと感じました。

和嶋慎治「暗い日曜日」について

和嶋:我々人間椅子の楽曲のタイトルでアンソロジーを出すということで、じゃあ僕も頑張って書くぞと思ったわけですが、作家の方々が書く中で大丈夫かなとも思っていました。

あんまり具体的なタイトルの曲にしちゃうと自分も書きづらいし、自分らの楽曲は確かにあんまり具体的にこう内容を限定するような感じではないので、割と何でも行けるかなと思ったんです。歌詞の世界をそのまま小説にしたのでは、やっぱり面白くないだろうなと思いまして。そしたら皆さんもね、曲の世界をそのままやらないっていう。それで、自分としては、ディストピアを描いてみたかったというのがまずありました。例えば純文学も書いてみたいなって若い頃から思ってたんですけど、今回の本はきっと娯楽、エンタメ的な小説の内容になるであろうなと思ったので、リアルなこの世界をなんか批判的に書くのは絶対やめよう、と思いまして。あるいは個人的な悩みを書くと、それは多分文学になってしまうんでこれも今はやめとこうと思って。それでディストピアを示唆的に書こうと。人間の自由が奪われる状態がディストピアだと思うわけですよ。いろんな方々が書いてますけど、結局、人間性を奪っていく状態がディストピアだと思ってるんです。そしてそれは、もしかしたら人間が選んでしまう未来かもしれないんですよ。だから、その社会そのものを批判せずに書きたいと思ったんですね。あのディストピアに行くも行かないも人間の意志であるから、それを否定も肯定もせずに書きたいということで、まあSFという形で、そしてなんだったらディストピアに行かなかった側の人間が、行った側の人に恋するという話を書ければいいと思って、モレラというポーへのオマージュのキャラクターを出したりして書いてみました。

大槻:五十七年も生きていると本当にいろいろあるわけじゃないですか。その中で初めての小説のテーマにディストピアをワジーは選んだんだっていうのがね、なんだか美しいですね。すごくロマンティックで。いいなあと思いました。

和嶋:やっぱ僕ら最初に読んだ小説って星新一さんとか、わりとSFから入りませんでした?

大槻:筒井康隆先生とかね。漫画だとあの藤子・F・不二雄先生の短編とかさ。

和嶋:その辺の影響ありますね。確かに自分もあります。

あんまりディストピアを暗く書きたくなかったんですよね。ディストピア小説というのは意外と人間の行く末を示唆してくれるのかなと思ったもので。あの『1984』とか怖いじゃないですか。リアリティがあり過ぎて。ああならないようにしようと思って。

長嶋:このアンソロジーの作品で一番驚いたのが、やっぱり「暗い日曜日」でしたね。もちろん歌詞通りの絵解きのようなことをしないのはわかっていたんだけれども、「暗い日曜日」の曲自体はむしろあの和嶋さんのその当時の心証を素直に書いたようにも見える。屈託の中で、日曜日なのに焦りを覚えるし、何をしたらいいか分からないみたいな。

曲と全然違う暗い日曜日が出てきたのですごい驚いて、いきなり野良仕事から始まって、囲炉裏が出てきてSFかいっていうね。もう引き出しがすごいですね。いろんな文学的教養が、作品の背後に感じられます。物語に出てくる当人たちだけが、あの悲劇的な状況を把握しきってないという不穏さもあります。

和嶋:そうなんですよ。住んでる人はディストピアと思ってないはずなんです。

大槻:個人的にはやっぱり読んできた本が、ワジーと僕で結構同じなんだなと思いました。どの作品にも今回思ったことですけど、作品から人間性を聴いているってことなのかも。

長嶋:うんうん、そうですよ。読書の教養が凄く感じられるんですよね。

空木:先ほどポーへのオマージュっていう話があったんですけれども、実は自分が「暗い日量日」一番感じたのはラヴクラフトだったんです。で、あとは『遠野物語』。『遠野物語』ってあの断片を読んでいくと、これ裏側にあるのはアブダクションなんじゃないの? とか。そういうSF的な読みができるのではと昔から思っていて。ラヴクラフトもそうです。それと、旧世界の神々が残したものって今の人間からすると、もう全然なんだかわからないけど、何か力を持っている、っていう表面だけがわかる。そういう感じを、今回の「暗い日曜日」は両方持っていると思って。テクノロジーが忘れ去られた後に、それを人が見たらどうなるんだろう? っていう部分ですね。すごくSF的だなと思いました。そして、オカルト的でもあってすごく面白かったです。

和嶋:ありがとうございます。確かに、物語に登場する「月の町」を書く時は、ラヴクラフトの例えば『狂気の山脈にて』とか、あのあたりの作品をイメージして書きました。

プロフィール

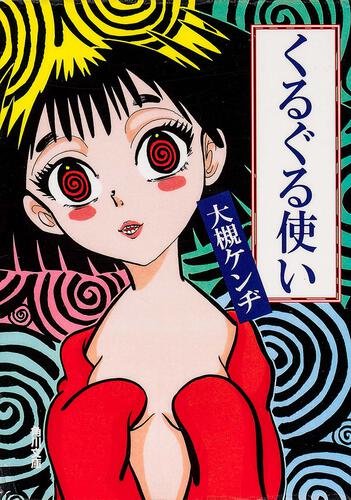

大槻ケンヂ

1966年、東京都生まれ。ミュージシャン。82年、ロックバンド「筋肉少女帯」を結成、その後脱退。2006年に再始動。00年、「特撮」を結成。アルバムに『エレクトリックジェリーフィッシュ』など。著作『くるぐる使い』『のの子の復讐ジグジグ』が2年連続で星雲賞を受賞するなど、文筆業でも活躍。

伊東 潤

1960年、神奈川県横浜市生まれ。『国を蹴った男』で第34回吉川英治文学新人賞、『巨鯨の海』で第4回山田風太郎賞と第1回高校生直木賞、『峠越え』で第20回中山義秀文学賞など受賞多数。近刊に『天下大乱』『一睡の夢 家康と淀殿』『浪華燃ゆ』などがある。

空木春宵

1984年、静岡県生まれ。2011年、「繭の見る夢」が第2回創元SF短編賞佳作に。19年、「感応グラン=ギニョル」を発表。21年、同作を表題作とした初の作品集を刊行し、話題となる。

長嶋 有

1972年生まれ。2001年「サイドカーに犬」で文學界新人賞を受賞しデビュー。02年「猛スピードで母は」で芥川賞、07年『夕子ちゃんの近道』で第一回大江健三郎賞、16年『三の隣は五号室』で谷崎潤一郎賞を受賞。他の著書に『今も未来も変わらない』『ルーティーンズ』など多数。

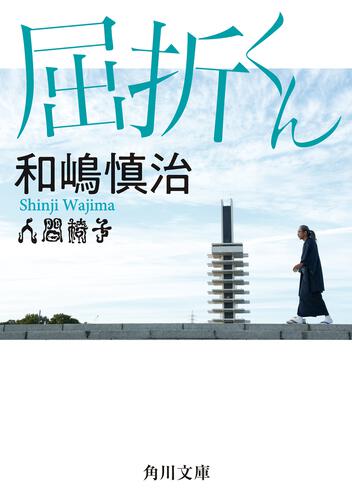

和嶋慎治

1965年、青森県生まれ。ミュージシャン。87年、ロックバンド・人間椅子を結成、90年、アルバム『人間失格』でメジャーデビュー。ギターとボーカルを担当する。著書に自伝『屈折くん』など。

『夜の夢こそまこと 人間椅子小説集』オンライン座談会記念

著者全員サイン入り色紙プレゼントキャンペーン

文芸作品をテーマにした楽曲など独自の音楽性を貫き続けるハードロックバンド「人間椅子」。その楽曲を錚々たる執筆陣がさらに小説化した異色の小説アンソロジー『夜の夢こそまこと』のオンライン座談会、そして執筆陣が集結した懇親会が行われました。

これを記念して2023年4月28日(金)より、TwitterでKADOKAWA文芸編集部公式アカウントをフォローし、該当ツイートをRTした方を対象に、人間椅子のメンバーで執筆陣の一人でもある和嶋慎治さんと、執筆陣の一人で、和嶋さんと長年の親交がある大槻ケンヂさんのサイン色紙のプレゼントキャンペーンを行います。

『夜の夢こそまこと 人間椅子小説集』サイン色紙プレゼントキャンペーン【2023】

・賞品

執筆陣全員(伊東潤氏、空木春宵氏、大槻ケンヂ氏、長嶋有氏、和嶋慎治氏)の直筆サイン入り色紙

(計5名様)

・応募方法

(1)注意事項を確認する

(2)TwitterのKADOKAWA文芸編集部公式アカウント「@kadokawashoseki」をフォロー

(3)同アカウントのプレゼント告知ツイートをRT

(4)エントリー完了!

・応募しめ切り

2023年5月15日(月)23:59RT分まで

・当選発表

当選者へのみ、Twitterのダイレクトメッセージ(DM)で「KADOKAWA文芸編集部公式アカウント( @kadokawashoseki )」よりお知らせします。

※あらかじめDMを受け取れるよう設定してください。

※ご当選の場合、2023年5月29日までに賞品送付先を専用フォームにて登録いただく必要があります。かならず期日までにDMをご確認ください。

・注意事項 ※あらかじめご了承のうえでご応募ください。

◎応募には、Twitterへの登録(無料)が必要です。

◎当選はおひとりにつき1口までとなります。

◎以下の場合は、応募をお受けできません。

・非公開アカウントの場合

・懸賞応募用アカウントやボット(bot)アカウントから応募した場合

・当選発表以前に、応募RTを取り消した場合

・当選発表以前に、KADOKAWA文芸編集部公式アカウント(@kadokawashoseki)へのフォローを解除した場合

・第三者の権利を侵害する内容及び公序良俗に反するなど株式会社KADOKAWA(以下、弊社といいます)で不適切と判断した内容のツイートを投稿した場合

◎応募に際し発生する通信料・通話料などは、お客様のご負担となります。

◎賞品の発送は2023年6月上旬を予定しています。なお、発送先は日本国内に限ります。

◎当選賞品を譲渡(転売、オークション出品含む)しないことが応募・当選の条件です。譲渡が明らかになった場合、当選は取り消され賞品をお返しいただくことがあります。なお、色紙の裏面には、当選者の氏名・住所を記載させていただきます。

◎当キャンペーンは、弊社が主催しています。TwitterおよびTwitter社とは関係ありません。

◎Twitterおよび関連ツールの動作等の不測の障害により、当キャンペーンを予告なく変更・中止させていただく場合があります。

◎応募に際しご提供いただいた個人情報は、弊社のプライバシーポリシーの定めるところにより取り扱わせていただきます。

◎応募に際しお客様に生じた損害等につきましては、弊社に故意・重過失のある場合を除き、弊社は一切賠償の責を負わないものとします。

・お問い合わせ

KADOKAWA カスタマーサポート

https://wwws.kadokawa.co.jp/support/contact/

※かならずキャンペーン名をご明記ください。

※サポートは日本国内に限ります。

KADOKAWA文芸編集部の公式Twitterアカウントはコチラ → https://twitter.com/kadokawashoseki

書籍紹介

夜の夢こそまこと 人間椅子小説集

著者:大槻 ケンヂ、伊東潤、空木春宵、長嶋有、和嶋慎治

定価: 1,870円 (本体1,700円+税)

発売日:2022年11月02日

ハードロック文芸爆誕! 楽曲と小説が奏でる異色物語集登場。

江戸川乱歩をはじめとする文学、怪奇、幻想をテーマとした音楽性で注目され続ける人気ロックバンド「人間椅子」。国内外から高い評価を受ける彼らの楽曲を題材に、大槻ケンヂら各ジャンルから集結したトガり切った執筆陣が小説を執筆! 土俗ホラー、ディストピアSF、異形の青春――音楽と文芸の融合が奏でる、暗く、熱く、激しいビートがあなたを包み込む。

https://www.kadokawa.co.jp/product/322109000595/

amazonリンクはこちら