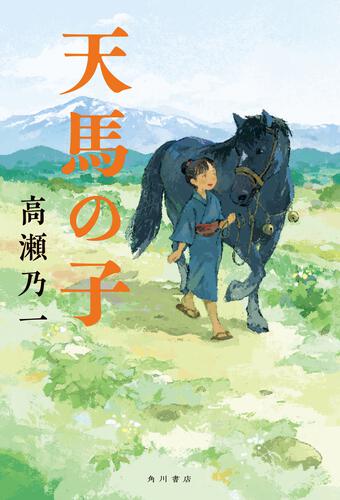

デビュー作『貸本屋おせん』(文藝春秋)で第12回日本歴史時代作家協会賞新人賞を受賞、『梅の実るまで 茅野淳之介幕末日乗』(新潮社)が第38回山本周五郎賞、第13回野村胡堂文学賞、第31回中山義秀文学賞の各候補となるなど、いま最も注目される新鋭・高瀬乃一さん。最新作『天馬の子』の刊行を記念して、作品が生まれたきっかけや裏話を明かすエッセイを公開します。

高瀬乃一『天馬の子』刊行記念エッセイ

「少女の成長物語はどうでしょう」

書き下ろしの長編を書くにあたり、担当氏から提案されたそのひとことを受けたわたしの心の第一声は、「話がちがうじゃん!」だった。

その打ち合わせから遡ることさらに半年前、はじめて担当氏と対面したとき、「怪奇物やホラーなんてどうですかね」などと雑談の中ではなしていたのだ。

わたしは、時代小説で怪奇をどのように描けるのかと、あれやこれやと考えていた。お江戸の町に黒い影がしのびよる。闇夜に響くうめき声。逃げ惑う町の人々。巨大化した怪物。崩れる千代田の城。隅田川を遡上していく怪物はまるでトカゲのようで……。既視感のある筋立てであるから、この通りにはいかぬとも、どのように江戸の民を恐怖の渦に陥れるかと、考えを巡らせていた。

そこにきて、少女の成長物語ときた。真逆な提案ではないかと、思考がいっとき停止した。

だが同時に、わたしは思い出していた。やり残した宿題があったのだ。

他社ではあるが、新人賞の最終選考に残ったときに、八戸の小村で染織にかける少女の話を中編でつづった。ざんねんながら受賞には至らなかったが、選考委員の先生が、この物語は長編でこそ良いものになると助言をくださった。

あれから六年。いまは職業作家として短編連作の時代小説を書いている。貸本屋の妙齢の女、無間地獄へいざなう修験僧、盲目の医者と嫁、幕末の下級武士、料理屋の若女将などを書き上げながらも、いつも心の隅にひとりの少女がたたずんでいた。

あのとき置き去りにした少女は、どのように成長したのか。わたしもその続きを見てみたいと思った。

こうしてわたしは「寒村の少女の物語」に着手することになったのである。

さて、少女が見つめる世界には、なにがあるのか。彼女が突き動かされる原点はなんなのか。

そこでヒントになったのは、青森県南部地域にその名だけが残る「南部馬」という存在だった。わたしが暮らす街の近隣には、馬をモチーフにした像や施設が多く残っている。この地と馬にはどのような関わりがあるのか、以前から気になっていたのだ。

よくよく調べてみると、このあたりはかつて南部藩領であり、駿馬を育てる御用牧が広がる特別な場所だったことを知った。

少女と馬。

悪くない。

大草原を駆けるまだあどけない少女の姿が目の前に浮かんだ。

大まかなプロット(物語の設計図)はすぐに出来上がったものの、それはまだぼんやりとした、人体でいうなら皮膚ていどのぴらぴらしたものでしかない。骨も血も内臓も何もない、空っぽの人型ができたくらいだ。

資料集め、知識の構築がはじまった。

わたしは青森県在住だが、恥ずかしながら南部藩・八戸藩についての知識はほぼ皆無だった。南部藩が青森太平洋側に広がっており、その中をえぐるように八戸藩がある事すら知らなかった。

両藩の歴史と郷土史を調べることは、楽しい作業だった。古い文献にいま暮らしている地域の地名が出てくると、歴史は地続きなのだと身をもって感じることができる。おのずと土地に愛着も湧いてきた。

ただ、ひとつだけ、予期せぬ誤算があった。

いよいよ参考文献を探そうと本腰を入れたころ、資料集めの頼みの綱だった八戸市立図書館が、半年間の改修工事で休館してしまったことだ。図書館のホームページを見ると、あと半月で一時休館とある。

八戸市立図書館といえば、多くの近世の読物や郷土資料を収集している、研究に適した施設なのだ。

記録的大雪となった冬に、連日雪に埋もれる道を運転し、図書館まで通いつめた。

南部馬、八戸岩手近隣の郷土史、暮らし、植物、昔話、民俗学、古地図など、あらゆる本を片っ端から手に取って、ひたすら転写を続けた。それだけでは時間が足りず、資料になる本をメモして古本屋などから取り寄せた。中には手に入らない本もあり、担当氏に国会図書館へ走ってもらった。

馬の文化資料館や郷土資料館へ出向き、乗馬クラブで実際に乗馬も体験できた。馬の背に乗り、自ら手綱を操る感覚は、なににも代えがたい経験となったのである。

こうして皮膚の内側にある、内臓のようなものが集まった。そこから骨格となる物語の軸を作らなければならない。

少女の生きていく道のようなものだ。

寒村に生まれ、江戸に将軍さまがいるなど知らない狭い世界で生きる少女が、馬の目を通して生きていく。ぼんやりと思い描いていた風景が、集めた資料の積み重ねのなかで形作られていった。

天真爛漫で好奇心が旺盛。家族想いで友だち想い。なによりも奥馬(南部馬)への愛情に満ちた少女が、大草原を駆けだしていったのだ。

『天馬の子』は締め切りがひっ迫していない書き下ろしで刊行することになった。ひと月に一章というスローペースで書かせてもらい、うまくいけば九か月で原稿が完成する予定だった。そして予定というものは、たやすく破られる。原稿が完成したのは一年と二か月後。スケジュール管理を担う担当氏は予定通りに事が進まず焦ったことだろう。

こうして少女の物語は、無事に完結した。だが、その土地に生きていた彼女や仲間たちの想いは、今の世にまだ続いている。

毎日暖かい布団で眠ることができ、好きな職業に就くことが叶い、海の向こうの国へいともたやすく遊びにいける。南部馬の血は明治になって途絶えたが、冷害のひどい地域でも美味しい米が食べられるようになった。長い年月がかかったが、リュウたちが願いつづけた当たり前の幸せが、私たちの暮らしに繋がっている。

まだ悲しいことはなくならないし、不条理に憤ることも多い世だけれど、それはいまのわたしたちが背負っていかなくてはならない。そして目の前に立ちはだかる「未知」という大きな山を越えていく力を得ることが、リュウたちの切なる願いだとわたしは思うのだ。

作品紹介

書 名:天馬の子

著 者:高瀬 乃一

発売日:2025年09月02日

何度でも立ち上がる。歩き続ける。冬の大地を春へと駆ける少女の物語。

『貸本屋おせん』で日本歴史時代作家協会賞新人賞受賞、

『梅の実るまで』で山本周五郎賞候補となった注目の新鋭が満を持して放つ感涙の長編時代小説!

南部藩の村に生まれたリュウは馬と心を通わせる10歳の少女。厳しい自然のなかで名馬「奥馬」を育てる村では、時に人よりも馬が大切にされていた。リュウの家にも母馬が一頭いるが、毛並みの良い馬ではない。優れた馬乗りだった兄が二年前に亡くなり、家族は失意のなかにあった。祖父は孫娘に厳しく、母は小言ばかり。行き場のない言葉を抱えたリュウが馬の世話の合間に通うのは「柳の穴」と呼ばれる隠れ家だった。姉のようにリュウを見守る隣村の美少女セツ。村の有力者の優しくてドジな次男坊チカラ。「穴」に住む家無しのスミ。そこでは藩境を隔てて隣り合う村の子どもが集まり、自由な時を過ごしていた。

ある日、片腕のない見知らぬ男が「穴」に現れる。「仔は天下の御召馬になる」。馬喰(馬の目利き)の与一を名乗る男はリュウの育てる母馬を見て囁いた。将軍様の乗る御馬、即ち「天馬」。しかし天馬は天馬から生まれるのが世の道理。生まれにとらわれず、違う何かになることなどできるのだろうか? リュウは「育たない」と見捨てられた貧弱な仔馬を育て始める。

村を襲う獣、飢饉、「穴」の仲間や馬たちとの惜別。次第に明らかになる村の大人たちの隠しごと。与一との出会いから大きくうねり始めるリュウと仔馬、仲間たちの運命。なぜ人の命も馬の命も、その重さがこんなにも違うのか。馬も人も、生まれや見た目がすべてなんだろうか。いつか大人になったら、すべてわかる日が来るのだろうか?

生きることの痛みも悔しさも皆、その小さな体に引き受けながら、兄の遺したたくさんの言葉を胸に、少女と仔馬は生きる道を切り拓いていく。

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322404001478/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら

第1章試し読みはこちら

https://kadobun.jp/trial/tenmanoko/b2qixzz8ahsg.html