今年5月1日に「令和」と改元され、10月22日には新天皇の即位を広く知らせる「即位礼正殿の儀」が行われた。そして11月14日、15日には、代替わりに伴う一連の儀式を締めくくる重要な「大嘗祭」が斎行される。この古代から続く祭儀には、どのような意味があり、何が行われるのか。11月30日刊行予定『皇室事典 令和版』の代表編者である所功先生にその詳細を伺った。

所 功(ところ・いさお)

昭和16年(1941)生まれ。京都産業大学名誉教授。モラロジー研究所教授。専門は日本法制文化史。法学博士(慶應義塾大学)。著書に『平安朝儀式書成立史の研究』『近代大礼関係の基本史料集成』(国書刊行会)、『歴代天皇の実像』『皇室に学ぶ徳育』(モラロジー研究所)他。

大嘗祭の歴史

今の憲法にも日本国・日本国民統合の「象徴」と定められる天皇には、さまざまな公務があります。また千数百年以上も続く「世襲」の天皇は、いろいろな宮中祭祀を行われます。そのうち一年でもっとも重要とされるのが「新嘗祭」です。それは稲作の普及した弥生時代から、全国各地で行われていたでしょうが、宮中では古代から毎年旧暦11月の冬至に近いころ、新たに収穫できた米や粟を神々に捧げ、天皇も召し上がる祭が行われてきました。これを漢語で「新嘗祭」と書きますが、大和言葉では「ニヘアヘのマツリ」と称しました。これは新穀をニヘ(贄)として神々をアヘ(饗)する、おもてなしの祭にほかなりません。それが基になり、やがて第40代天武天皇朝の初め(673年)には、代始めの「大嘗祭」と称する大規模な新嘗祭が行われ、さらに平安時代に入ってから「践祚大嘗祭」と呼ばれるようになりました。

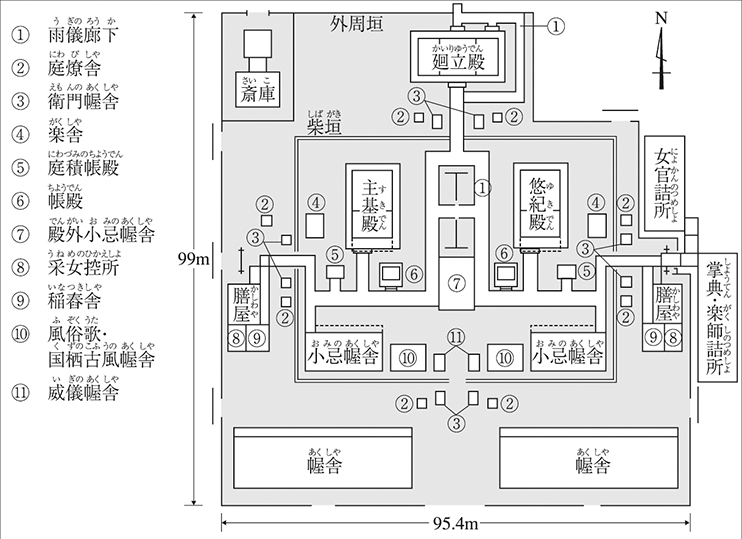

毎年の新嘗祭は、皇居の中に常設の祭場「神嘉殿」で行われ、直営の官田から収穫する稲(米や粟)が使われました。それに対して、代始めの大嘗祭は、特別な儀場「大嘗宮」を皇居の中に造営し、全国から特別な二つの地方として「悠紀・主基」を選び、その斎田から収穫された稲(米や粟)が用いられるという違いがあります。

代替わりのたびに、「大嘗祭」を天皇自身が行うときは、「悠紀殿」「主基殿」という素朴な建物が、奈良時代から平安時代まで大内裏の大極殿前に建てられてきました。それらのさまざまな準備には、多くの人手と費用を必要としています。

そのため、中世に入って朝廷の政治力も経済力も衰退すると、次第に遅延し、やがて戦国乱世により第104代後柏原天皇の時(在位1500年~1526年)から斎行できなくなりました。それが本格的に復興されたのは江戸時代中期の第115代桜町天皇の時(1738年)でして、第8代将軍徳川吉宗の幕府による全面的な援助を得て実現できたのです。

さらに、やがて明治維新は「王政復古」と「諸事一新」をスローガンとしましたので、代始めの儀式も「新式」になっています。第122代明治天皇は即位式を明治元年(1868)に京都御所で行いました。しかし、戊辰戦争中の翌2年から東京へ移られましたので、大嘗祭は4年(1871)に史上初めて東京で行われています。その後に定められた明治の皇室典範と登極令に基づいて、大正4年(1915)と昭和3年(1928)の大嘗祭は京都で行われました。ただ、戦後の皇室典範には場所の規定がなく、いろいろな事情により、平成2年(1990)と今回の令和元年(2019)は、東京での斎行となったのです。

大嘗祭の儀式次第

まず大嘗祭に供える新穀を準備するため、代替わり直後の5月13日、皇居の神殿前庭で亀卜(亀の甲羅を使った占い)により悠紀地方と主基地方が選ばれました。これを「斎田点定の儀」といい、今回は「悠紀国」に秋田県、「主基国」に大分県が選ばれています。不思議な名前ですが、ユは“清浄”、キは“区域”を意味し、スキは“次”を意味するとみられています。その後、それぞれの地方で最良の斎田(悠紀田、主基田)が選ばれ、9月27日には、そこで新穀を収穫する「抜穂の儀」が行われました。

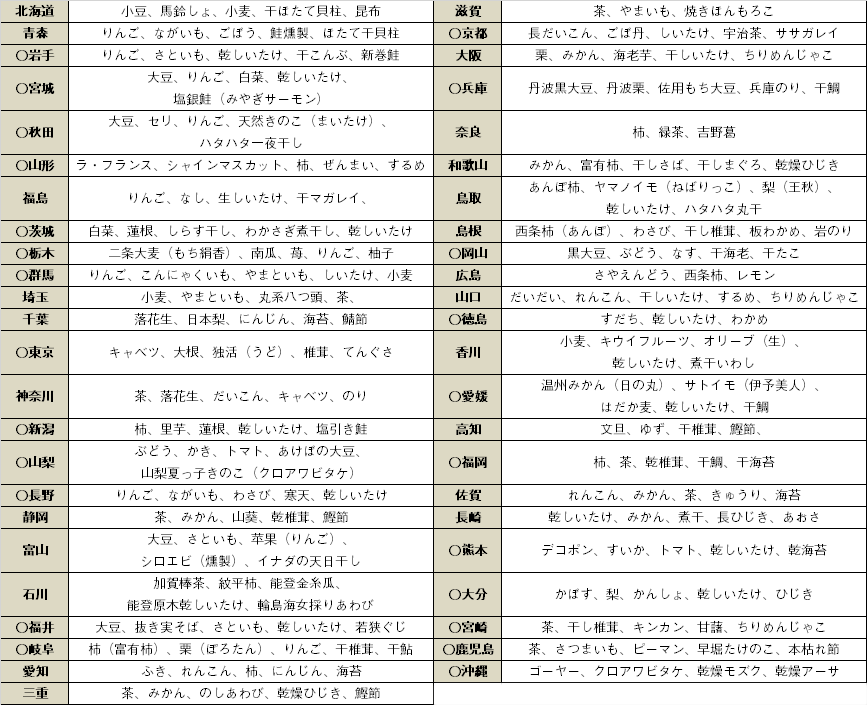

これに加えて、大正以降の大嘗祭では、全都道府県から精米(1.5kg)と精粟(750g)および各地の特産品(各5品)が奉納され、それを大嘗宮の帳殿に「庭積机代物」として奏覧します。この点から見れば、大嘗祭は全国的なタベモノの品評会といってもよいかもしれません。

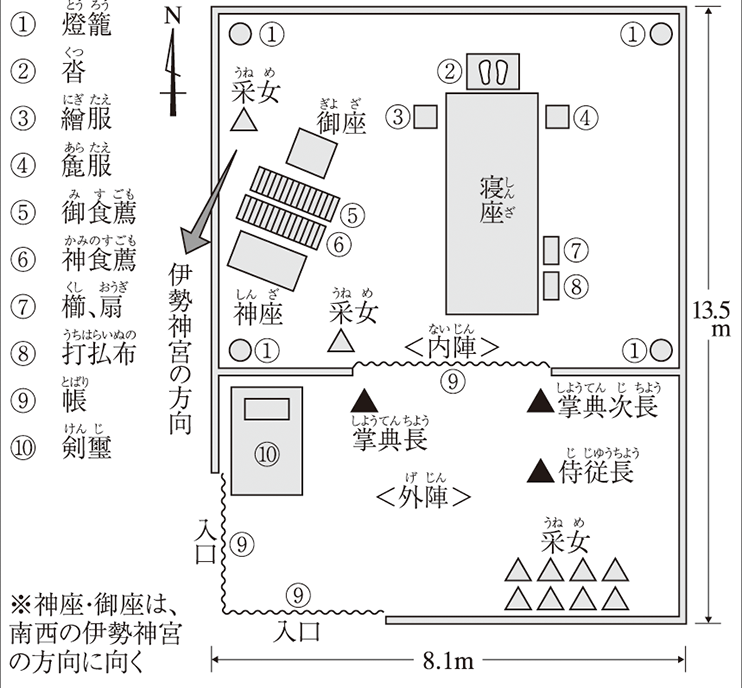

こうして用意された種々のタベモノが大嘗祭で使用されます。今回の大嘗祭は、11月14日(木)夕方の午後5時から始まる予定で、天皇陛下(59歳)は、まず廻立殿という建物の中で潔斎して白練平緒の帛御袍から生絹の白色の御祭服に着替えた後、まず悠紀殿において、ついで翌15日(金)未明に主基殿において、各3時間近く神事を行われます。殿内では御座についた天皇が神座の神々(天照大神と天神地祇)に対して種々の神饌(神々のための食べ物)を供え、ついで拝礼して「御告文」を奏し、さらに自らも御飯や御酒を召し上がるといわれています。

その神饌の中心は、米と粟を蒸した御飯(強飯)と炊いた御粥(今でいう御飯)および白酒・黒酒ですが、他にも鯛・鮑・鮭・烏賊などを調理した鮮物と干鯛・干鯵・堅魚・蒸し鮑などの干物、干柿・生栗などの果物、鮑と和布の煮物となっています。しかも、それぞれ柏の葉で作った素朴な食器(平手=皿と窪手=椀)に盛り付けて供されます。

大嘗祭の意義

日本列島に稲作が広まったのは2000年以上前の弥生時代とされています。それ以後お米は日本人の食生活に不可欠なものとなりました。今から1300年前(720)に完成した『日本書紀』の冒頭「神代紀」には、皇室の祖神と仰がれる天照大神が、その子孫に対して「吾が高天原にきこしめす斎庭の穂を以て、また吾が児にまかせまつるべし」という神勅を下されたと伝えられています。

また天照大神が人間の「食ひて活くべき物」として陸田(畑)の「粟・稗・麦・豆」と水田の「稲」が出現したことを喜ばれたとも伝えています。粟などの雑穀は縄文時代からの食物です。だから、その代表として、米とともに粟を、新嘗祭においても大嘗祭においても大切にしてきたのだと思われます。

大嘗祭の意義については、さまざまな説が提唱されてきました。しかし平安時代中期(927年撰上)の『延喜式』などから、天皇が皇祖神から授けられた食べ物を神々に供え、御飯・御粥と白酒・黒酒を自ら召し上がる。それによって「皇御孫命」として霊威を更新され、国家と国民の末永い平安を祈られる大切な祭であることがわかります。代替わりの一連の儀式は、剣璽等の継承と即位礼を経て、この大嘗祭により、ようやく完了いたします。

こうした代始めの儀式は、新天皇だけでなく一般の日本人にとっても重要な意味を持っています。とりわけ大嘗祭を通して、日本人は田畑から収穫される米と粟をはじめ、各地の特産品をタベモノ(神々から、自然から賜った食物)として、ありがたくいただく(食事の前にも「いただきます」という)心豊かな文化をもっていることに思いをいたすことができるのではないでしょうか。

『皇室事典 令和版』皇室事典編集委員会 編著

11月30日刊行予定

A5判 752ページ 価格:7,800円+税

https://www.kadokawa.co.jp/product/321902000128/

他に例を見ない充実の皇室百科。令和改元に合わせて新版を刊行!

皇室の政事と財政、皇位継承、宮中祭祀など、天皇と皇室のすべてがわかる決定版の一冊。