聞き手・文/杉江松恋

写真/鈴木慶子

2023年はミステリー作家青崎有吾時代の始まりを感じさせた1年だった。〈アンデッドガールズ・マーダーファルス〉〈ノッキンオン・ロックドドア〉の2シリーズが相次いで映像化、そして年末には連作短編集『地雷グリコ』が刊行された。のほほんとした性格の高校生・射守矢真兎が生徒会役員などの強敵を、奇妙なゲームで次々に撃破していく。ミステリーの興趣を知り尽くした作者だからこその技巧が尽くされており、ジャンルを超えて読者を虜にする魅力のある作品、おそらくは現時点における青崎の最高傑作だ。

〈令和一おもしろいミステリー作家〉に『地雷グリコ』の秘密を聞いてみよう。

『地雷グリコ』青崎有吾インタビュー

読み切り短編の予定が・・・・・・

青崎:最初に表題作を書いたときは読み切り短編のつもりだったんです。「学園もののアンソロジーに一編お願いできないか」という依頼を受けまして、他の書き手がどういう作品を出してくるかを考えると、高校生がゲームで闘う短編があったら、ちょっと異色でおもしろいかなと。そのアンソロジー企画はポシャってしまったんですけど、担当編集者が気に入って、連作にすることを勧められました。だから「地雷グリコ」の段階では物語全体の流れはなくて「ゲームに強い高校生が、スカした生徒会の先輩を倒して終わり」なんです。その後を書く必要が生じて、第二話以降で全体の構成を考えました。だいたい全五話ぐらいで、「地雷グリコ」と同じく既存の遊びにルールを足したオリジナルのゲームが登場するという設定は毎回踏襲する。

――最初はアンソロジーに入るはずの作品だったんですね。そういう風に、他の参加作家が何を書いてくるかを予測して、アンソロジーの中に置かれたときの自作の見え方をメタ的に考えておられるというのが興味深いです。

青崎:自分が目立ちたいというより、アンソロジーを手に取った方に、全体のラインアップの中でどう満足してもらえるか、ということを割と考えるんですね。このテーマだと他の人は変化球で来るだろうから自分はあえて直球で、とか裏の裏を読んだり。

――まるで真兎ですね(笑)。では「地雷グリコ」を書き終わった時点で、他のオリジナルゲームを何にするかはまだ決めてなかったわけですか。

青崎:アイデアのストックだけならありましたね。ギャンブル漫画などを読みながら、「自分ならこうするな」とつらつら考えているうちに、そういうネタが溜まっていました。僕はずっとそういうやり方で、デビュー作の『体育館の殺人』も、エラリー・クイーンが好きだったことから「クイーン風の学園ミステリーがあったらいいな」と思って作ったお話ですし。何かから影響を受けて、自分なりにオリジナルのものを作るということの繰り返しなんですね。『地雷グリコ』はだいたいギャンブル漫画から影響を受けています。

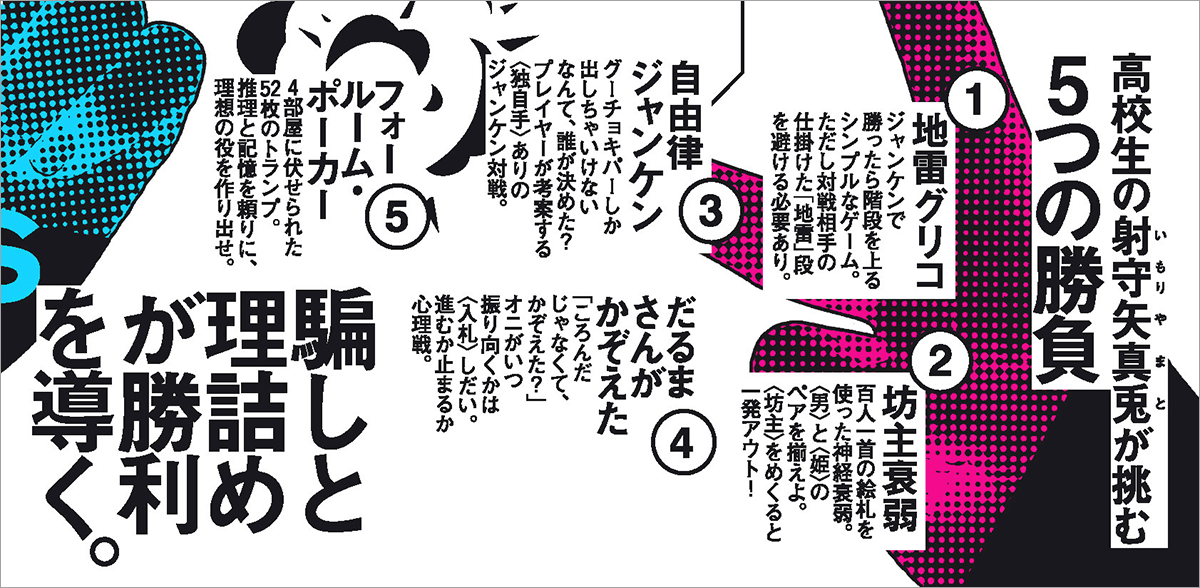

――「地雷グリコ」の後は「坊主衰弱」「自由律ジャンケン」「だるまさんがかぞえた」「フォールーム・ポーカー」の4つです。これらは先にゲームのルールがあったんでしょうか。それとも全体の流れを考えて個々のゲームを決めていかれたんでしょうか。

青崎:各話でベースとするゲーム程度ならふんわりと頭にありましたが、ルールの詳細までは第二話を書いた段階では決めていなかったです。ちなみに「自由律ジャンケン」は、最初は大富豪にする予定でした。ゲームを考えようとするとどうしても、カードを使ったものになりがちなんです。でも机で向き合っているだけでは絵的にあまりおもしろくない。なるべく身体を動かすものにしよう、広い場所を使うようにしよう、ということを全体としては気を付けました。

――この作品を読んでいて感心したのは、五つのゲームすべて、ルールがよくわかることなんですよ。存在しないゲームなのに、自分がそれに参加したらどうなるかまで感覚としてわかる。これは相当難しいことだろうと思います。

青崎:ギャンブル漫画でも、読んでいてルールがわかりづらいものと、感覚的に理解しやすい作品があるんです。読書体験を重ねていく中で、どう説明すればわかりやすいか、ということをなんとなく把握していった感じですね。漫画と違って小説なので、当たり前ですけど図版は最小限しか使えない。そこも難しかったです。ルール説明は、句読点の使い方やちょっとした細かい言い回しとかも含めて、今作を書く中でいちばん気を遣った部分かもしれません。「こういう場合にはこうなるってことだな」とか要約してくれるキャラクターを出したり。これは普通のミステリーで解決編を書いているときとメソッドとしては非常に近い部分があるんです。ただ『地雷グリコ』の特色は、それが終盤ではなくて話の前半にあるところですね。

――序盤で物語に没入させなければいけないのに、ルールの説明がまず来ると。

青崎:そこが非常に大変で、さらりと書いているように見えると思いますが、意外にレトリックを駆使したりしております。

――二話目以降は生徒会の椚先輩が解説をしてくれますけど、「地雷グリコ」では彼が対戦相手だからその役目をしてくれる人が不在ですよね。一度負けると解説役になるという少年漫画の王道パターンだ。

青崎:そうですね(笑)。そこも、ギャンブル漫画・バトル漫画でよくある流れを踏襲してます。でも「地雷グリコ」のときは連作を想定していなかったので、キャラクターの転がし方などもまだ頭にありませんでした。初回から生徒会と主人公を対決させてしまったので、第二話で学校内に敵がいなくなってしまって、どうしようと悩んだりしましたね。

――最終的には星越という、他の高校に対戦しに行くことになるんですけど、そういう展開は第二話の時点で決められたわけですね。

青崎:星越高校はもともと別のアイデアとしてあったんです。奨学金をギャンブルで奪い合う高校の話を独立したシリーズでいつか書こうと思っていたんですけど、せっかくだからくっつけちゃおうと。作中に「日本三大不可侵校」という訳のわからない単語が出てくると思います。長野の夕霧女学院、鹿児島の黒鯨塾、埼玉の星越高校。これは一つずつ設定があって、隙あらば何かで登場させようと思っています。

謎解きと人間ドラマ

――真兎は、表面上は何を考えてるかわからないけど実はものすごくまっとうな信念を持っている、という非常に主人公らしい人物です。彼女が最終的に対決することになるのは絵空という対照的なキャラクターですが、彼女はどの段階で出てきたんでしょうか。

青崎:僕のインタビューではいつもこの話になってしまって申し訳ないんですが、僕は『嘘喰い』という漫画が世界で一番好きで(笑)。『嘘喰い』には他のギャンブル漫画にはあまりない特徴として、主人公の他にもう一人の主人公みたいなライバル役が登場するんですね。主人公と同じくらい強くて、ずっと因縁があって、最後にお互いが頂点まで上り詰めて、すべてを賭けて闘うという構成になっていまして。絵空はそこからかなり影響を受けています。

――ここはネタばらしになってしまうので書けないのですが、真兎がゲームで闘う理由は最後の最後に明かされます。そこの物語構成に痺れさせられました。

青崎:『カイジ』『嘘喰い』といったギャンブルものは命とか大金とか、ものすごく大事なものを賭けているから読者がのめりこめるんだと思うんです。でもこの話はそこまで重要なものは賭けない。だから緊張感を出すのが難しかったんですけど、逆に命を賭けないからこそ譲れないものが描けるかもしれないと。どうしようか考えていく中で自然とその考えが出てきました。

――最近の青崎作品は、謎解きだけではなくて物語の中で展開される人間ドラマがプロットの軸になっているものも多いと思います。論理だけに終始するのではなく、人間関係にけりが付いてそこからカタルシスが生まれるというような。このへんの要素はどこから来ているものなんでしょうか。

青崎:もしかするとですけど、僕、中学高校ぐらいまでずっと児童文学を読んでいて、大人向けにシフトしなかったんですよ。海外ファンタジーを中心に読んでいたんですけど、ジュブナイルって、友情や家族関係が修復したり、多少変わったりして、主人公が人間的に成長して終わるという構造が多いので、そこで下地が作られたかもしれません。一番好きだったのは、ダイアナ・ウィン・ジョーンズ。『ハウルの動く城』の原作の方の作品をいっぱい読んでました。ミステリーは高校ぐらいから一気に読むようになったんですよ。『そして誰もいなくなった』を「有名作だから」っていうぐらいで手に取ったらとんでもなくおもしろくてミステリー側に転げ落ちて、さらに友達からエラリー・クイーンを薦められて、最終的にこんな感じになってしまいました(笑)。

ゲームもミステリーの一種

――『地雷グリコ』は、表紙にも帯のどこにもミステリーとは謳ってないですけど、ミステリーの構造をものすごく巧みに換骨奪胎して使っている作品ですよね。仮説検証の過程であるとか、探偵の推理が持つ構造的な不確実性とか、そういった要点を、ミステリーをあまり読んだことがない人でも何となく理解できるように書かれてて感心します。

青崎:ゲームもミステリーの一種、という考え方が自分の中にあります。将棋でもチェスでも格闘技とかでも何でもいいんですけど、プレイヤーの間で何か読み合いが生じて、根拠をもとに推論を立てて答え合わせをするというのは、ロジックのおもしろさという部分でミステリーと共通すると思います。だからこの小説でも、だいたい誰かが読み合っていたり、推理・推測をしていたりしますよね。

――心理の読み合いが小説の根底にあるわけですね。ミステリーには、文章として書かれたことはすべて事実として扱うという原則があります。ただし書かれたことでも二重の意味があったり、読解によって違う受け止め方が生じたりもする。それによって事実の様相が変わって見えてきます。『地雷グリコ』ではゲームのルールでどう裏をかくかという部分でその技巧が発揮されています。

青崎:そうですね。だから事件は起きないし、犯人もいないけど、基本的には真兎が探偵役で鉱田ちゃんが語り手という構造で、得られる栄養素としてはミステリーを読んだときの興奮と同じだと思うんです。

――ああ、いい言葉ですね、それ。「得られる栄養素は同じ」(笑)。

青崎:僕はミステリーに「そんなまさか!」という意外な真相は求めてなくて、「ああ、なるほど」となる方が好き。そういう感じを全部詰め込んだお話ですね、これは。

――だから、実はあまり勝ち負けが問題になる話じゃないんですよね。最終的には真兎は勝つんだろうな、と思いながら読んでいる。

青崎:それはそうですね。バトル漫画でも主人公が負けるわけはないんだから、どうやって勝つのか、というところに興味の主眼がある。どう作者が納得させてくれるのか、というのは自分が読者として求めるものでもあります。『嘘喰い』からの影響でもあるんですけど、必ず審判役がいて、その人が裁定を下す、というのがお話の根本にあります。ルールの穴をつくめちゃくちゃな行為でも、審判が「これはルール通りです」と認めればセーフで「ダメです」と言えばアウト。そのプレイヤーと審判の信頼関係がおもしろいし、大事な部分かと思っています。

――それを伺って腑に落ちたことがあります。この作品の中では、主人公の真兎も敵側も、ごく一部の例外を除いて、基本的にイカサマをせず、ルールに則った闘いをしますよね。そこがすごくまっとうで『地雷グリコ』を楽しくさせている要素だと思うんです。

青崎:はい、これはミステリーのお約束に近いかもしれないですけど、価値観を共有している人たち同士の闘いなんだと思います。特に後半はプレイヤーのレベルが高まるので、その共有している価値観の精度も上がっていく。そのほうが読み合いも苛烈になっていきますよね。

――青崎さんが本作でやられたことは、ミステリーで言うところのフェアプレーに近いかと思います。誰が勝つにしても、負けるにしても、その根拠は最初に提示されたルールと、文章として書かれた言動だけで、その中に結果を決めるための要素は全部書かれている。それを読み取れれば、結果が記されるよりも前に勝敗はわかるかもしれないですよね。

青崎:それで言うと、ゲームの展開を作る上で気をつけたことがあります。運の要素を極力排除する、ということです。プレイヤー自身ができることをすべてやった上で、「あとはサイコロの6さえ出れば勝ち」みたいな展開は避けたかった、ということですね。たとえばジャンケンも普通なら運の要素が強いゲームですが、「自由律ジャンケン」ではある理由によって、真兎が決着前から勝利を確信できるようになっている。

――おもしろい。デビュー作からずっと読んでいるファンにとっては、まさしく青崎有吾の集大成という作品なのですが、ご自身ではそういう感覚はありますか。

青崎:集大成とまでは言い切れないと思いますけども、自分がミステリーというものを食べてきた中で、いちばん脂が乗ってておいしいと思える部分を詰め込んだ話になったかな、とは思います。

――この作品は青崎さんの、作家としての幅の広さを示したとも思うんです。たとえばの話ですけど、ミステリー以外の作品をこれから書いていかれる可能性はありますか。

青崎:いつかやりたいと思っているものの中には、そういうお話もあります。ただ、何をするにしても僕は、さっき話に出た「なるほど感」が興味の中心になっていくと思うんです。だからミステリー的なおもしろさから離れることはないんじゃないでしょうか。

――心強いです(笑)。これからもっと広い層の読者が『地雷グリコ』を手に取ることになると思いますので、未読の方にも向けて最後に一言いただけますでしょうか。

青崎:さんざんミステリーの話をしておいてアレなんですけど(笑)、ミステリーとして読まなければならない作品ではないと思っているので。単純に「おもしろいゲームを観戦したい」という気持ちでも手に取っていただければ嬉しいです。この間、池澤春菜さんがライムスター宇多丸さんとのラジオでこの本を紹介してくださったんですけど、「各プレイヤーの勝負への哲学がちゃんと入ってるのがいい」とおっしゃってくれて、とても嬉しかったんですよ。そのあたりも読みどころだと思います。いろいろな読み方はできると思いますが、作者としては好きに読んでくださいというところですね。

作品紹介

地雷グリコ

著者 青崎 有吾

発売日:2023年11月27日

ミステリ界の旗手が仕掛ける本格頭脳バトル小説!

射守矢真兎(いもりや・まと)。女子高生。勝負事に、やたらと強い。

平穏を望む彼女が日常の中で巻き込まれる、風変わりなゲームの数々。罠の位置を読み合いながら階段を上ったり(「地雷グリコ」)、百人一首の絵札を用いた神経衰弱に挑んだり(「坊主衰弱」)。次々と強者を打ち破る真兎の、勝負の先に待ち受けるものとは――ミステリ界の旗手が仕掛ける本格頭脳バトル小説、全5篇。

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322011000437/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら

プロフィール

1991年神奈川県生まれ。明治大学卒。在学中の2012年『体育館の殺人』で第22回鮎川哲也賞を受賞しデビュー。著作は他に、〈裏染天馬〉シリーズの『水族館の殺人』『風ヶ丘五十円玉祭りの謎』『図書館の殺人』、〈アンデッドガール・マーダーファルス〉シリーズ、〈ノッキンオン・ロックドドア〉シリーズ、『早朝始発の殺風景』『11文字の檻 青崎有吾短編集成』がある。23年夏には「アンデッドガール・マーダーファルス」がTVアニメ化、「ノッキンオン・ロックドドア」がTVドラマ化され話題となった。「週刊ヤングジャンプ」にて連載中の『ガス灯野良犬探偵団』(漫画:松原利光)の原作も担当。