発売されたばかりの『怪と幽』vol.019の特集は「アラマタ伝 ―帝都物語40周年―」。

時代を築いた小説『帝都物語』を入り口に、「知の巨人」荒俣宏の功績に迫っている。

特集立案の際、本人がぜひと提案したのが、所蔵本を古書店に放出する企画。

ここでは更に、『ダ・ヴィンチ』のために追加で選書いただいた。

取材・文:『怪と幽』編集部

写真:有村 蓮(荒俣さん)、福島正大(書籍)

※「ダ・ヴィンチ」2025年6月号の「お化け友の会通信 from 怪と幽」より転載

『怪と幽』vol.019発売記念 荒俣 宏インタビュー

次の世代にわたせることが嬉しい

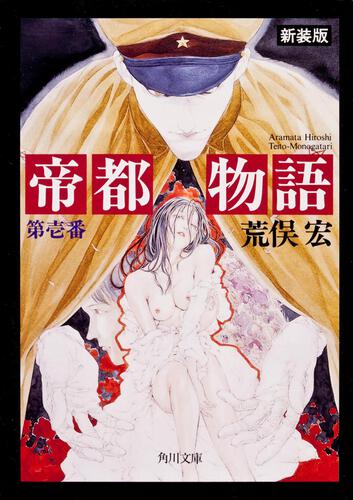

『帝都物語』――本好きならずともこのタイトルは知っているだろう。1985年にシリーズ第1巻が刊行され、88年には映画化、社会現象にもなった作品だ。映画では嶋田久作が演じてその風貌も話題になった、軍服姿の魔人・加藤保憲が帝都・東京の滅亡を画策し暗躍する。陰陽道や風水や呪術などが取り込まれた物語は、後の作品にも多大な影響を与えている。

著者の荒俣宏は、小説家としてだけでなく、博物学、幻想文学、神秘学ほか、多方面にわたる知識を持ち、まさに「博覧強記」という言葉にふさわしい存在だ。テレビの画面越しにその姿を観たことがある人も多かろう。

『怪と幽』最新号では、『帝都物語』40周年を記念し、荒俣さんの特集を展開している。

「昨年に、ハゼ釣りに行ったら、ボートから転落してケガをしてしまい、蜂窩織炎になって2週間入院したんです。しかも検査で大動脈解離まで見つかった。これはもう人生の残り時間のことを考えねばと思いました。特集は、最初で最後の、楽しくて役に立ち、資料性もある号にできればと企画を考えました」

語り口は溌溂としてお元気そうだが、一気に〈終活〉の機運が盛り上がったらしい。そして、特集で、ぜひやりたいと提案したのが、古書店に売り出す所蔵本を紹介する企画だ。

「とにかく断捨離で、ちょうど引っ越しもしたんですが、1万冊以上あった蔵書をほとんど手放したんです。新居には500冊も残っていないんじゃないかな。放出本から厳選して、僕の作品などを愛読してくれた皆さんにプレゼントのつもりで、めちゃくちゃ安い値段で提供できないかと思いました」

販売は、馴染みの古書店が協力してくれるという。

「『怪と幽』の誌面では、洋書篇と和書篇に分けて紹介しています。洋書篇の本は神保町のPASSAGEへ。僕の古本コレクション仲間である鹿島茂さんの息子の由井緑郎さんが経営する新方式の書店です。棚ごとに店主がいる共同書店で、荒俣も以前から棚を持っていましたが、今回は特別棚で展開してくれるそうです」

PASSAGEは現在4号店まであり、今回の放出本が販売されるのは3号店の「PASSAGE SOLIDA」。

「和書篇は、中央線の阿佐ヶ谷駅近くの千章堂書店。ここは、中学生のころから毎日下校時に立ち寄り、たくさんの本を買った懐かしの本屋。長い付き合いです。同人誌など珍本も並んでいます」

そして今回、『ダ・ヴィンチ』のこの記事に際し、新たに3冊を選書・放出いただいた。

「1冊目は『CONTES D’HOFFMANN』。これは僕が一番好きな挿絵本です。フランスの本で、1932年刊行。絵を描いているのはマリオ・ラボチェッタという人です。大学生のときに、慶應の三田の図書館で見てひとめぼれしました。実物ではなかったんだけど、『The Bookman』という20世紀の初めごろに刊行されていた書評誌が全号揃っていて、よく見ていました。いい挿絵の本のレビューも掲載されていて、そこでこの本の絵を見て、あまりに綺麗で、凄い、何とか手に入れたいと思ったんです。当時は情報がなくて、イタリアのアーティストでパリに来て挿絵を描いてるということしか分からなかったんですが、その後あちこち探して、もう約60年ですか、その間に6、7冊は入手しました」

そのうちの1冊を今回出してくださるという。本記事には本を開いた扉絵の部分を掲載しているが、書籍自体は立派な革装になっている。

「持ち主が革装をした特別なものですね。フランスの本ってみんなそうなんです。買った人が自分で装丁する。だからそれぞれ特徴があるんです。巻末にナンバーが入っていますが、2200部限定で、これは683番。1から15までは特別な仕様で、紙も異なるし、挿絵の別冊子が付いてきたりしていました。このころは、本好きの大金持ちが特にフランスにはたくさんいて、こういう愛蔵本を作っていたんです。683番は通常版ですが、それでも立派な革装で、見返しはマーブル模様ですね」

2冊目と3冊目は、今回『怪と幽』でも大放出したパルプマガジンから。

「パルプマガジンもたくさん集めました。綺麗なカバー画のものを買い漁って。『Theatre Magazine』は1922年1月号。古いですね。劇場映画の写真集です。当時のスターたちのポートレートが載っています。カバーは、ちょっとヨーロッパ的なスタイルのアールデコの典型ですね。パリに、ガルガンテという有名な古い雑誌の店があって、そこで出合いました」

セクシーな雰囲気の女性が描かれたカバーも多い。

「『MOVIE HUMOR』のこの号のカバーを描いたのはキンターナという画家でやたらたくさんガーリーマガジンの表紙を描いているんですが、実は正体不明。最近の研究では、ボーレスという別の人気画家の絵をまねた・パクリであったということが分かっていますが、これも人気が今ではあります」

キンターナやボーレスの表紙画の雑誌は『怪と幽』でもぜひ併せて見てほしい。

「今回の追加放出は3冊とも洋書系なので、PASSAGEのほうにわたそうかな。どれも、本来の相場からしたら破格のお得な値段で展開してもらおうと思います」

放出本は各店で、『怪と幽』の発売日から展開予定ではあるが(3冊は『ダ・ヴィンチ』の発売日)、売り切れの際はご容赦を。洋書はパルプマガジンが中心だが、和書はかなり幅広い。

「今回は、荒俣が持っていた・集めたということで、それにも価値を見出してくれる人に買ってもらおうという趣旨。長年、独自の目線でいろいろコレクションしていたのが、愛読者にわたるというのは一番嬉しいです」

『怪と幽』誌面で紹介した放出本

特集内では、洋書篇/和書篇に分けて、39作/38作の放出本を紹介しており、ここに掲載した書影は抜粋。各作の解説や販売古書店の詳細情報については、『怪と幽』本誌をご覧ください。

プロフィール

荒俣 宏(あらまた・ひろし)

1947年、東京都生まれ。膨大な知識を駆使しジャンルを超えた文筆活動を展開する。87年『帝都物語』で日本SF大賞、89年『世界大博物図鑑第2巻 魚類』でサントリー学芸賞。『妖怪少年の日々』『福翁夢中伝』など著書多数。『怪と幽』vol.019の特集には「荒俣宏年表」も掲載されている。

好評発売中

書名:『怪と幽』vol.019(KADOKAWA)

特集:アラマタ伝 ―帝都物語40周年記念―

表紙:丸尾末広(描き下ろし)

対談:荒俣 宏×佐野史郎

インタビュー:りんたろう、岸川雅範

寄稿:峰守ひろかず、荻堂 顕、柴田勝家、あがた森魚、大竹真由、風間賢二、鹿島 茂、京極夏彦、鴻上尚史、小松和彦、坂上治郎、下中美都、野村芳夫、藤森照信、横尾忠則

荒俣宏年表

ロングインタビュー/エッセイ:荒俣 宏

目録アラマタ所蔵本大放出

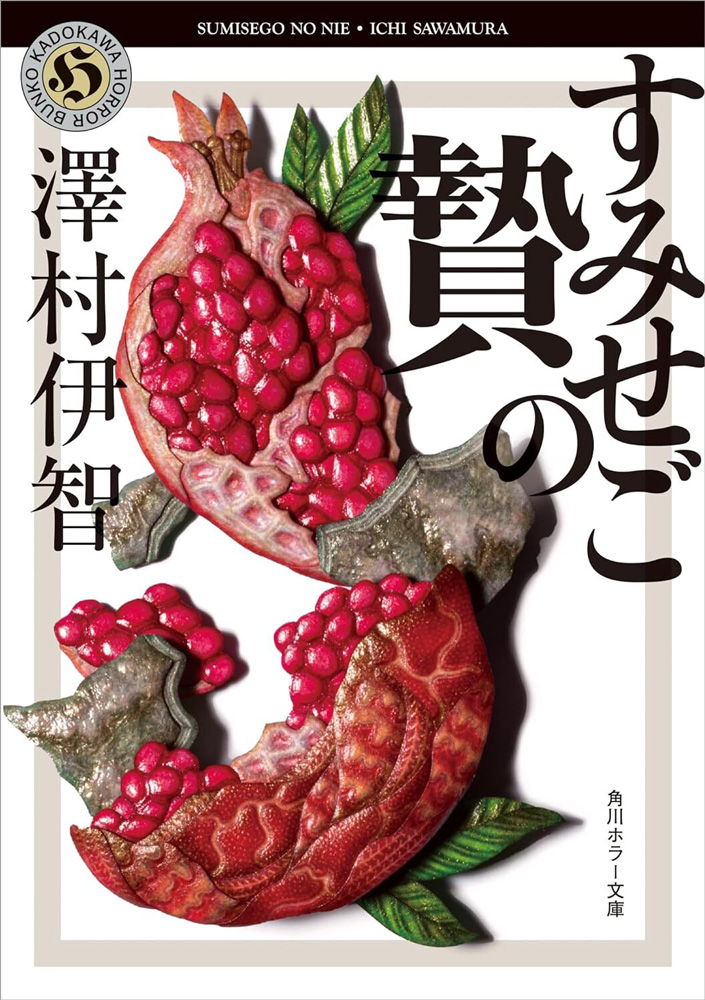

小説:京極夏彦、有栖川有栖、山白朝子、澤村伊智

漫画:諸星大二郎、高橋葉介、押切蓮介

論考・エッセイ:東 雅夫、村上健司×多田克己

インタビュー・対談:ファントムシータ、小林千晃×梅田修一朗、鈴木光司 ほか

X(旧Twitter) @kwai_yoo

定期購読なら送料無料でオマケ付き!

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322403000641/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら