「どうしてこれほどの作家を見逃していたのか。自分のアンテナの感度の低さに絶望する。」2023年に刊行された『未知生さん』の書評で、書評家の細谷正充さんはこう述べている。著者の片島麦子さんは2013年に作家デビュー、単著は最新長編小説『ギプス』で6作目。長らく見逃されてきた小説家・片島麦子とはどのような書き手なのか。最新作『ギプス』の担当編集者が、片島さんにお話を伺った。

取材・文/編集部 撮影/冨永智子

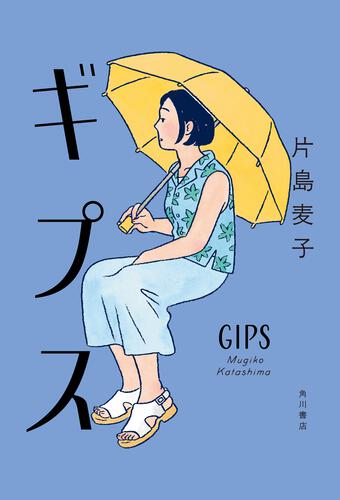

『ギプス』刊行記念インタビュー

――いきなり失礼かもしれないですが、こんなに素敵な小説を書かれるのに、なんで片島さんという作家がいまだに知られていないんだろうと思ってしまって。ひとつの仮説として、どの分野に属する作家なのかはっきりしないというのがあるんじゃないかなと。純文学とエンタメ、児童文学と一般文芸、どちらの作家ともカテゴライズできない感じがありますよね。作風やジャンルが多岐にわたっているのはなぜなんでしょうか。

片島:書きたいものが毎回違うんですよ。飽きっぽいのかもしれない……。でも、純文学とかエンタメとか意識したくないという気持ちはずっとあって、自分はその中間だと思って書いてきています。

――積極的に「中間」なんですね。そもそも、片島さんの小説家としての出自はどこなんでしょう? デビューした賞によってその後の方向性が決まることもあるかと思いますが。

片島:それが、とても説明しづらいんです(笑)。どちらも今はなくなってしまったのですが、パピルス新人賞の特別賞と大阪女性文芸賞の佳作に選ばれたのがほぼ同時でした。

大阪女性文芸賞は純文学の賞で、授賞式に行ったら芥川賞作家さんが何人もいらっしゃるような場だったのですが、私は広島から出てきて初めて作家という人を見ましたという状態で、当時はそのすごさもいまひとつわかっていなかったんです。その時は黒井千次先生や津島佑子先生が選考委員だったんですけど。

――すごいですね。

片島:そうなんですよ。津島先生に「この作者はフィクションの力を信じようとしている」と言っていただいて、その言葉に勇気をもらって小説を書き続けることができました。でもその後もいろいろと……デビューしかけたもののできなかったとか、紆余曲折ありまして。結局、講談社さんから文庫オリジナルで刊行した『中指の魔法』がデビュー作になるんですが、その次の作品を出すのも大変で……本当にいろいろとあったんです。

――担当者が突然異動したり、退職してしまったり、不運なことが続いたんですよね。デビュー前、まず小説を書こうと思われたのはいつ頃だったんでしょう。

片島:すごく若い時、それこそ10代の頃に小説家になりたいなという気持ちはあって、でもちゃんと最後まで書きあげられたこともなく、自分には才能もないと思ったので、20代では書くこともなくなっていました。30歳を過ぎて結婚したとき、私の方が苗字を変えたので旧姓の「片島」でなくなったんですが、そうしたらアイデンティティの喪失というか、なにか失った感覚があって。そう思うんだったら「片島」のときに諦めたことを今やってみようかなと。それが小説だったんです。

――「小説家になったきっかけ」で初めて聞くパターンです!

片島:小説の書き方もまったくわからない、児童文学と一般文芸の境目もわからないような状態で書き始めていて。だからデビュー作になった作品は児童文学っぽい感じになっていますね。狙ってそうしたわけではないんですが。

書き始めた頃は公募に出しても最終候補まで残ることもなく、30代中盤くらいで退路を断とうと思って仕事を辞めて、それからだんだんと残るようになっていった感じです。

――ジャンルや対象読者はあまり意識されていないということで、なにを題材にして書くか、はどのように決めていらっしゃるんですか?

片島:自分がよく読んできた小説の「形」で、こういうパターンを自分もやってみたいな、というのはひとつありますね。『未知生さん』はまさにそうで、中心となる人物の視点を書かずに、周りの人の語りだけで、どういうふうにその人を浮かびあがらせられるか試してみたい、といった気持ちがありました。川上弘美さんの『ニシノユキヒコの恋と冒険』や三浦しをんさんの『私が語りはじめた彼は』がすごく好きで。

――なるほど。『ギプス』の場合はどうでしたか?

片島:少女同士の友情のお話も好きで読んできていて、いつか書こうと思っていたテーマではありました。結局、『ギプス』は友情物語というより、親友になりそこなった人たちの物語になりましたが。でもそういう、うまくいかない気持ちを抱いたことのある人ならわかってもらえるかなと思って。

――わかります。そんなに美しい形の「親友」って、私も作れなかったし。

片島:現実には、「二人で一緒に強くなれる」ってなかなかないじゃないですか。途中で別れてしまったりして、自分で強くならざるを得なくなったりするんだけど。でも、そうやって強くなれる方がいいかな、という感覚があるんですよね。

――「二人だから強くなれる」という物語はたくさんありますが、確かにリアルはこちらの方かもしれないです。

片島:ここで「ふつう」っていう言葉を使うと朔子に怒られそうなんですけど、華々しくない、でもこういう人の方が現実には多いんじゃないかっていう人の話を書いたつもりなんですよ。

――だからこそ、読者が自分に重ねて読めるんじゃないかと思います。親友のところ以外も、朔子の気持ちがわかりすぎる、と私は感じていて。彼女がどういう人か、端的に表れているのがここだと思うんです。

わたしにはなにもない。器量も愛想も、誰かをよろこばせるようなものがなにも。あるのは、一定以上の年代から見れば「若い」と云えるかもしれない空手形、それだけだ。

片島:宣伝画像のなかでもここを使ってくださっていましたよね。自分でも好きなところなので嬉しかったです。

――私もずっと、「若い女」でしかない自分にがっかりしてきたので。自分がなにも持ってない、たいして取り柄のない人間だからこういう扱いになってしまうんだ、そういうものなんだっていう諦めの気持ちも。ほかにご自身で気に入っているところはありますか?

片島:朔子が川を見ている場面ですね。2回出てくるんですけど。

真夜中の川はつるりと黒い鏡のように見える。土手向こうの背の高いビルのあかりや遊歩道の街路灯を反射してところどころ白く光ってはいるが、ここから眺めると揺らいではおらず、川自体が流れていないように感じる。まるで時がとまってしまったみたいだった。

片島:朔子の部屋から見える、同じ川なんですが、気持ちの変化で見え方が変わってるんですね。最初は動きのないものとして見ているけれど、後半であさひに電話をかけるかどうか悩んでる場面では、鷹揚さと必死さを感じている。

陽が落ちて間もない川面は真夜中に見る黒い鏡のような静謐さはなく、薄暮のグラデーションのなか、消えゆくあたたかな光だけを捉えて放すまいとするかのように川面に留めてゆっくりと流れていた。その鷹揚さと必死さに胸を衝かれ、持っていた缶ビールをきつく握りしめる。

――どちらもベランダで缶ビールを飲みながらの、印象的な場面ですね。この対比を読者の方にも気づいてもらえたら嬉しいなと思いました。発売前に書店員さんから感想をたくさんいただきましたが、それらを読んでどのように思われましたか?

片島:私が予想していた以上に、みなさんが自分に重ねて読んでくださったのかなと思えてありがたいです。書きながら、これは自分にしかわからない感覚なのではないかと、かなり葛藤があったので。ただの愚痴みたいなものかもしれないと不安になっていました(笑)。

――ちゃんと伝わっていて、私も嬉しかったです。意外に男性の方からの感想も多かったですよね。タイトルの『ギプス』の捉え方が人によって違うのもおもしろいところでした。

片島:自分のなかでは、ギプスによってがんじがらめになっているイメージだったので、壊すことばかり考えていたんですけど、確かにギプスをはめているというのは自分を守るためでもあるなと、むしろ私の方が気づかされました。

――確かに、どちらもありますね。このがんじがらめで苦しい青春期というのは、繭のなかでもがいているような、守られた世界のなかでの葛藤でもあって、そこをどうにか生き抜くことで大人になっていく、貴重な時間であると感じました。でも、渦中にいるときはとにかく苦しいので、美化されたくない気持ちもありますし。その両方を感じられるところがすばらしい小説だと思いました。

片島:両側の意味があるという発見は、私も良かったなと思います。

――ギプスに守られながら強くなったから、壊せるようになるんですよね。強くなったからこそ、再会できるというお話。

片島:一緒にじゃなくて、それぞれ勝手に強くなって再会するという(笑)。でも強くなるときに、やっぱり周りに誰かがいるんですよね。一人で強くなってるわけじゃない、ということがわかったうえで強くなる。

――それぞれの世界でちゃんと人と関わってきたから、自分が出来上がったということですよね。それでようやく会いに行けるようになった。

片島:そうそう。私も書きながらだんだんそれがわかってきて、「会える自分になる」というのがこの物語の最終目標になりました。

プロフィール

片島麦子(かたしま・むぎこ)

広島県生まれ。2013年、『中指の魔法』で作家デビュー。他の著書に『銀杏アパート』『想いであずかり処 にじや質店』『レースの村』『未知生さん』がある。

作品紹介

書 名:ギプス

著 者:片島麦子

発売日:2025年08月04日

間宮朔子はすべてをあきらめている。

「若い女の子」の役割をまっとうするだけの職場、善良だが気が合わない実家の家族、なにより、なんの魅力もとりえもない自分のことを。

無難にやり過ごしていた日常に飛び込んできたのは、中学の同級生・あさひの姉を名乗る女性だった。

あさひがいなくなったので一緒に捜してほしいという。

親友だったはずの彼女とは、ずっと連絡をとっていない。

裏切られて、早く忘れてしまいたいのに、ふと思い浮かべてしまう存在――それがあさひだ。

詳細ページ:https://www.kadokawa.co.jp/product/322502001991/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら