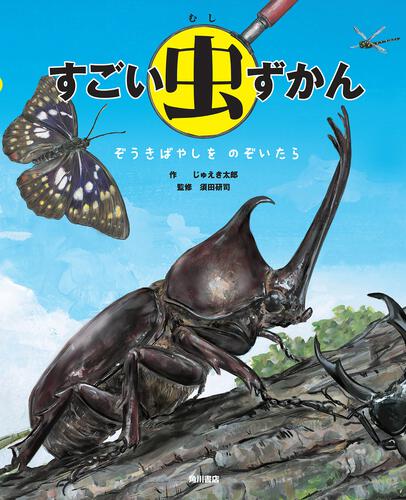

Twitterで話題の「ゆるふわ昆虫図鑑」の作者・じゅえき太郎さんが、絵本作家としてデビューしました。デビュー作は本格的な昆虫絵本『すごい虫ずかん ぞうきばやしを のぞいたら』。迫力のあるイラストとダイナミックな構図が魅力の、臨場感あふれる一冊です。刊行を記念して、東京都西東京市にある多摩六都科学館のしぜんラボにて、作者のじゅえき太郎さんと監修の須田研司先生にお話を伺いました。

夢中になって虫捕りをした夏休み

―― じゅえきさんが昆虫を好きになったのはいつ頃のことですか。

じゅえき:幼稚園の頃ですね。僕は東京出身なんですが、母の実家が岩手で、夏休みに岩手に行くたび昆虫採集していたんです。

最初のきっかけを作ってくれたのは、祖母の家の近所の子どもたちでした。一緒に遊んでいたら、虫がいっぱいいる場所に連れて行ってくれたんですよ。タガメとかゲンゴロウとかがたくさん捕れて、お金を払って買うものだと思っていたカブトムシだって無料で捕り放題。それがすごく楽しくて、気づけば夢中になっていました。

じゅえき太郎さん

初めて飼ったのはダンゴムシだったと思います。アゲハチョウの幼虫を見つけて、羽化するまで飼ったこともありましたね。小学1年生のときの自由研究の題材はカブトムシ。2年生のときはクワガタ。昆虫の絵もその頃からよく描いていました。

今回『すごい虫ずかん』の最後の見返しに描いた虫のスケッチは、主人公の少年が描いたという設定なんですけど、小学1年生の頃の自分が実際に描いた絵を真似て描いたものなんですよ。

―― 当時から今まで、ずっと変わらず虫好きだったのですか。

じゅえき:常に何かしら虫を飼っている、というのは当時から変わりません。家にカブトムシがいるのが僕の日常、という感じで。絵もずっと続けてきましたが、やっぱり昆虫を描くことが多かったですね。

一時期、虫ではなくて動物を描いてみたこともあったんですよ。上野動物園の年間パスポートを買って通い詰めたんですけど、あるとき、動物園で寝ているライオンを描いている人と、アフリカで野生のライオンを描いている人とでは、圧倒的に差があるな、と気づいてしまって。それなら家で飼っている虫たちを描いた方が勝ち目があるなってことで、また昆虫を描くようになりました。

「ゆるふわ昆虫図鑑」のTwitterでブレイク

―― どんな流れで絵を仕事にされるようになったのでしょうか。

じゅえき:大学卒業後は、青果市場やフィギュア製作会社で働いたりと、いろんなことをやりながら絵を描き続けていました。最初は漫画家に憧れていたんですけど、少年漫画の連載はとても大変そうで、自分は途中で挫折してしまうだろうと思って。いろいろ考えた結果、一枚絵なら一生懸命取り組めば描けるなという結論にたどりついて、絵画の世界に足を踏み入れました。でもこれがまた、食べていくのが大変な分野で……(苦笑)

―― 2016年には『ムシトリ』という作品で、第19回岡本太郎現代芸術賞に入選されていますね。

じゅえき:岡本太郎さんは昔から好きだったんですよ。じゅえき太郎の“太郎”も、岡本太郎さんへの憧れからつけたってくらい。だから岡本太郎美術館に自分の作品が展示されたときは、ものすごくやり遂げた感じがありましたね。

『ムシトリ』は、組み合わせると5メートルくらいのサイズになるパネル状の作品で、床に置いて展示しました。パネルには昆虫や植物を原寸大で描いていて、鑑賞者が自分でめくって虫捕りを体験できる仕組みになっているんです。絵のタッチとしては、今回の『すごい虫ずかん』の原点となる作品ですね。

―― Twitterで「ゆるふわ昆虫図鑑」をスタートされたのも同じ頃ですよね。

じゅえき:そうですね。四コマ漫画なら自分でも最後まで描けそうだなと思って始めました。毎日、夕方から夜ぐらいに「今日の夕飯何にしよう」みたいな感覚でネタを考え始めて、日付が変わる前にアップするようにしています。Twitterに投稿すると、本当にたくさんの方が見てくれるんですよ。描いたからにはやはり、できるだけ多くの人に見てもらいたいので、反応があるとうれしかったですね。

Twitterで僕のことを知ってくれた人は、『すごい虫ずかん』の絵がいつものゆるふわの感じとかなり違うので、驚いているみたいです。「絵、うまかったんですね」なんてコメントをいただいています(笑)

じゅえきさんは「昆虫業界における期待の新星」

―― 今回『すごい虫ずかん』の監修を担当された須田研司先生とのお付き合いは、2018年に出版された『じゅえき太郎のゆるふわ昆虫大百科』がきっかけですか。

じゅえき:はい。そのご縁で今回の監修もぜひ須田先生に、ということで僕からお願いしました。

―― 須田先生から見たじゅえきさんは、どんな方ですか。

須田:じゅえきさんとは、『ゆるふわ昆虫大百科』の打ち合わせで初めてお会いしたんですが、いろいろと話しているうちに、本当に虫が好きな方なんだなということがよくわかりました。

脚や翅(はね)がどんな風についているのかといったことは、昆虫採集や飼育をしているだけではなかなか覚えられないんです。でも絵を描く人は、細部までじっくり観察するから、虫にすごく詳しくなるんですね。僕も子どもの頃は絵を描くのが好きで、虫の絵をよく描いていたんですけど、じゅえきさんは絵の上手さが桁違いですから。純粋にすごいなぁと感心します。

須田 研司さん

ゆるふわの虫たちは擬人化されていてかわいいので、虫がちょっと苦手という方でも読みやすいんですよね。じゅえきさんは、僕らのような昆虫の専門家と虫が苦手な方との、ちょうど中間点に立ってくださっている方。昆虫業界の人間にとっては期待の新星なので、頼りにしています。

じゅえき:そんなに褒めていただくと照れますね(笑)

―― じゅえきさんは、須田先生の第一印象は?

じゅえき:須田先生は、エネルギーが満ちあふれている方ですね。虫捕りが本業で、いつもフィールドに出て活動していらっしゃるので、パワーが違うんです。最近よく虫捕りに連れて行ってもらっているんですが、雑木林に突っ込むスピードと、雑木林に着いたときの目つきが、もうやばい(笑)

―― そんなによく虫捕りをご一緒されているんですか。

須田:河原にタガメを捕りに行ったり、山梨の山奥まで日帰りで虫捕りに出かけたりと、結構行っていますね。冬眠中のカメムシも捕りに行ったし、先週は雨の中、スズメバチの採集もしました。

じゅえき:スズメバチは僕一人では無理ですが、須田先生が万が一刺されたときの用意もしてくださっているので、チャレンジできたんです。

須田:僕らの仕事に危険はつきものなんですが、それに対しての備えは十分してから行きます。そのとき捕ったスズメバチは今、しぜんラボの冷凍庫に入っていて、あとで標本になります。

よりリアルな絵を描くためにライブ標本を制作

―― 今回の絵本の企画はどんな形で始まったのでしょうか。

じゅえき:KADOKAWAからは去年『じゅえき太郎の 昆虫採集ぬりえ』と『ゆるふわ昆虫図鑑 ボクらはゆるく生きている』を出版しているんですが、それを見た児童書の部署の編集者さんから、絵本を描いてみないかと声をかけていただいたのがきっかけです。須田先生にもラフの段階から打ち合わせに入ってもらって、いろいろとご意見をいただきました。

須田:せっかくなら自由研究にも使えるような、絵本なんだけれども図鑑の要素もあるものにしたい、というのは最初の頃から話していましたね。どんな場所にどんな虫を描くか、とまっている場所やとまり方、虫のフォルムなども、ひとつひとつ嘘がない絵にするために、細かい部分まで話し合いをさせてもらいました。

虫を描くとき、大抵は写真や図鑑を参考にすることが多いと思うんですが、それだと他の本でも見たことのあるような絵になってしまうんですね。だから今回は、じゅえきさんにデッサンしてもらうために、いくつか標本を作ったんです。

―― この絵本のための標本を特別に作られた、ということですか。

須田:そうです。たとえばオオムラサキという大きなチョウの絵は、僕が作った標本をモチーフに描いてもらいました。

通常、チョウの標本を作るときは、「展翅(てんし)」と言って翅がよく見えるように形を整えるんですね。でも、実際に飛んでいるときは、翅は絶対きれいに広がってはいないんです。オオムラサキは、最初に勢いよくパタパタパタッと翅を羽ばたかせて、そのあと翅をぴたっと止めて、グライダーのようにスーッと滑空していくのが特徴。その様子をより生き生きと、リアルに描いてもらうためには、通常の標本ではだめだと思いました。それで、実際に滑空しているときの翅の形で標本を作ったというわけです。いわゆる“ライブ標本”ってやつですね。

クワガタムシのライブ標本と、それをもとに描いたじゅえきさんのクワガタムシ

じゅえき:スズメバチがこちらに向かって迫ってくるシーンも、須田先生のライブ標本をモチーフにしています。おかげでとても臨場感のある絵が描けました。

ライブ標本をもとに描いた、スズメバチのページ

他にも、昆虫のいる環境については、須田先生からたくさんアドバイスをいただきましたね。絵本だから見栄えがよければいいや、というのではなく、実際にこういう場所にこういう昆虫はいるのか、などを検討して、できる限り現実に即して描いていきました。

須田:カブトムシは基本的には夜行性で、明るいところにはいないんです。でも、絵本で暗い雑木林を背景にすると、茶色ばかりでカブトムシが目立ちません。それなら、手前が雑木林で、雑木林の中から外を見ているようなイメージでカブトムシを描いてみたらどうか、と考えました。僕の母の実家が農家で、広大な畑のそばに雑木林があって、雑木林の中から畑の方を向くと青空が見えたんです。そのイメージで描いてもらった感じですね。

―― 現実に即しながらも、よりカブトムシが映える構図で描けたというわけですね。

じゅえき:オオムラサキとタマムシの見開きも、この2種が一緒にいることはありうるのか、須田先生に確認したところ、近くにエノキという木があればありうる、と。そういうバックグラウンドをたくさんアドバイスしていただいたので、すごく安心感がありました。

迫力ある絵とゆるふわの絵、同時に楽しんで

―― この絵本を描くにあたって心がけたこと、工夫されたことは?

じゅえき:カブトムシやクワガタをとにかくかっこよく描くことですね。アングルなども工夫して、ツノやアゴがより大きく見えるように描きました。写真ではなく絵だからこその迫力が出せたんじゃないかなと思います。オオムラサキが木にとまっているシーンも、他の虫より大きく見せたかったので、下から煽るような感じで描いています。

アゴが大きくみえるように描いたクワガタムシ

―― Twitterの漫画のテイストとは違うので、制作にはかなり時間がかかったのでは? 1枚描くのにどのぐらいかかりましたか。

じゅえき:それは秘密です(笑)。でも時間はかなりかかっていますね。特に大変だったのが、カブトムシの成長を描いた土の中のシーン。土の感じを表現するために無心になって点々を描き続けました。

―― 本物のような迫力で描いた昆虫とは打って変わって、虫捕り少年の顔は目が点、鼻は線と、かなり簡略化されていますね。

じゅえき:僕にそっくりに描くこともできるとは思うんですが、それもなんかちょっと違うなぁと思ったんですよね。だから、僕の中の永遠の虫捕り少年をそのまま描くことにしました。麦わら帽子に半袖短パンという出で立ちも、昔から読んでいる図鑑に出てくる虫捕り少年のイメージのまま。本来は、長袖長ズボンが望ましいんですけどね。

この顔は「ゆるふわ昆虫図鑑」と同じテイストなので、Twitterでいつも僕の絵を見てくださっている方には違和感ないんじゃないかなと。虫眼鏡の枠で囲ってある解説部分の昆虫も、ゆるふわのタッチで描いているので、リアルな方とゆるい方と、どちらも楽しんでもらえたらと思います。

―― 次の絵本のご予定は?

じゅえき:今回は雑木林が舞台だったので、カマキリはちゃんとは出てきてないんです。続編でどんな虫を描くか、いろいろとリストアップしています。

須田:絵本のカバー袖にあるプロフィールに「いちばん好きな昆虫」というのをそれぞれ書いたんですね。僕の好きなミヤマクワガタはこの絵本に出てきたんですが、じゅえきさんの好きなタガメはまだ出てきていないので、それはぜひ描いてほしいなと。去年一緒にタガメを捕りに行ったので、そのときのイメージで描いてもらえれば、きっといい絵に仕上がると思います。

この夏、虫捕りデビューをしたい子どもたちへ

―― この絵本をきっかけに虫捕りデビューをするお子さんもいると思いますが、そんな昆虫少年・少女に向けてアドバイスをいただけますか。

須田:昆虫は人間よりもずっと小さい生き物なので、強く触るとすぐ傷ついてしまうんですね。たとえば、チョウを触るとき。多くの人が、人差し指と親指で翅をつまんでしまうんですが、そうすると思いのほか力が入って、翅を折ったり、手の脂で鱗粉をはがして翅を傷めてしまうんです。だからチョウを持つときは、人差し指と中指を使って挟むようにするといいんです。それだとあまり力が入らず、翅も潰れにくいので、観察したあと逃がしてもすぐに飛ぶことができます。

アリやダンゴムシにしても、いきなり指でつまむと潰れてしまうこともありますが、下に紙を滑り込ませてその上に乗せてあげれば、傷めずに捕まえることができます。

生き物を実際に触って力加減を覚えていくということは、命の重さを感じとるチャンスでもあります。ぜひいろんな生き物と触れ合って、その素晴らしさを感じてもらえたらと思いますね。

虫捕りについては、場所、時間、天気などを手がかりに、宝探しのような感覚で楽しんでもらうのがいいんじゃないかなと。ここにこんな虫がいて、こうやると捕れるよと教えてもらえれば手っ取り早いですが、それだと虫捕りの面白さが半減しちゃいますからね。『すごい虫ずかん』のような絵本や図鑑の情報をヒントにしながら、探す過程も含めて楽しんでみてください。

―― じゅえきさんや須田先生にとって、昆虫の魅力とは?

じゅえき:昆虫はかっこいい、それに尽きますね。カブトムシやクワガタは文句なくかっこいいし、スズメバチの顔立ちなんかも、デザイン的な完成度が高くて魅力的です。

今もヘラクレスオオカブトやオオクワガタなどを家で飼育しているんですけど、飼ってみると、それぞれの昆虫の個性も見えてくるんですよ。たとえばオオクワガタは、覗くといつもさっと隠れてしまうんですけど、ノコギリクワガタはあまり逃げなくて、むしろ威嚇してきたりとか。コクワガタは死んだふりをしたりとか。「ゆるふわ昆虫図鑑」の漫画では、そういうのをそのままキャラクター化しています。いろんな妄想をしながら観察するのは、すごく楽しいですね。

須田:今生きている生き物の種類のうち、半分以上は昆虫と言われているんですね。種類があまりにも多いので、僕らのような専門家でもわからない虫に出会うことがあるんですよ。そういうときは僕らも、図鑑を見たり写真を撮ったり標本にしたりして調べて、少しずつ覚えていきます。知らない虫に出会ったら、すぐに答えを聞くのではなく、まずは自分で調べてみる、というのも、とても大切なこと。形や翅の模様、場所や時期や時間帯から考えると、これかもしれない……なんて答えを手繰り寄せていくのも、虫捕りの楽しみのひとつだと思います。

―― この夏、多摩六都科学館では「ロクト大昆虫展2019」が開催されています。見どころは?

須田:昆虫標本を2200点ほど展示しているんですが、中でも注目していただきたいのは、じゅえきさんの四コマ漫画と標本を組み合わせた標本箱です。

じゅえき:『ゆるふわ昆虫大百科』に掲載した四コマだけでなく、今回の昆虫展のための描きおろしもあります。四コマのゆるふわキャラと本物の標本を見比べて楽しんでもらえたらうれしいですね。『すごい虫ずかん』の原画も展示しているので、ぜひ見に来てください!

ご購入&試し読みはこちら▶『すごい虫ずかん ぞうきばやしを のぞいたら』| KADOKAWA