夏まっさかりといいつつ、今年、いつから夏なのか問題。

なんかもう、かれこれ10年くらい暑い気がしませんか?……すでに暑い以外のことが考えられない。小型扇風機が人体の一部みたいになってる。スイカとビールとかき氷のローテで生きている。水風呂に入ったら最後出られないのでお風呂場で暮らす、稲〇淳二先生が耳元でずっと語ってる……そろそろまずいので立て直しましょう。人間生活復帰の第一歩、まずはおいしいものを食べるところから!

彩り豊かなごはん小説をとりそろえた角川ごちそう文庫から、全3回でとびきりのメニューをご紹介いたします。おいしく食べて、元気が出たら、そのまま読書タイムに突入するのもよし♡

夏の疲れには、おいしいものとすてきな本♪

角川文庫、12のごちそう【第1回】

メニュー1:宝石みたいに美しいボンボンショコラ

40歳を機に仕事復帰することになった八重樫靖羽。ためらいながら切り出したけど、家族は満場一致で応援をしてくれることになり、ひさしぶりの家族会議は、和気あいあいおやつの時間へ――新しいことを始める前の日は、華やかなチョコレートが気分をぐっと上げてくれます。

「いただきましょう」

靖羽が厳かに箱を開けると、宝石のようなボンボンショコラが姿を現す。

つやつや輝くダークブラウンの表面に波模様が描かれた正方形のチョコ。

円の中心から放射状に美しい直線が引かれている亜麻色のもの。

ふとっちょの三日月の形のチョコは鮮やかなイエロー。

どれもわくわくするような外見だ。

全員が、思い思いのチョコに手を出した。

「おいし~。どうしてチョコってこんなに美味しいんだろ」

一番に声を出したのは、チョコに対してだけは冷静さを失いがちな帆乃香だ。とろけそうな表情でシンプルな四角いボンボンショコラを堪能している。

靖羽は以前聞いたことを思い出し、言った。

「プティ・ポワンの店長が言っていたんだけど、チョコレートの風味を決める原料のカカオは、約五三〇〇年も前から人間が摂取していたそうよ」

「それって紀元前だよね」ナッツが目を見開く。「昔過ぎてよくわかんない」

「長い歴史の中で、多くの人の創意工夫があったおかげで今のようなチョコに進化したんですって」

「今のようなチョコが好きだから、現代に生まれてよかった~」

無邪気に喜ぶ姉を見ながら、妹はつぶやいた。

「そういえば、チョコのことって意外と知らないな」

内山純『あなたのためのショコラショー』より

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322408000661/

メニュー2:とれたて野菜がごろごろ、夏野菜たっぷりカレー

クラスに居場所がなくなってしまった高校生の植園蓮太郎。街をさまよううちに日射病になり、助けてもらった洋食屋で、かつての同級生・桐嶋に再会します。昔、いじめられていた彼を助けることができなかった蓮太郎の屈託は、野菜たっぷりのカレーを前に……。

「おぉい、きみたち。まかない作ったからおいで」

ドアが開き、くるみさんが顔を出した。桐嶋がぱっと立ち上がる。

「ちょうどお腹が空き始めたとこです。植園くん、行こ」

「まかないって、おれも貰っていいの?」

「いいよぉ」と答えたのはくるみさんだ。桐嶋は庭の蛇口で手と顔を洗うと、さっさとバックヤードに戻っていた。おれも急いで後に続く。

客席に出ると、空いているテーブルに皿がふたつ置かれていた。満腹のときにすら食欲を刺激しそうな匂いを立たせているそれは、野菜がたっぷり入ったカレーライスだった。

「まかない限定、夏野菜たっぷりカレーです。召し上がれ」

向き合って席に座ったおれと桐嶋に、くるみさんは芝居がかった口調で言った。

真っ白な楕円の皿に形よくライスが盛られ、その片側には、大きく切られた野菜がごろごろ入ったカレーが注がれている。ナスと、かぼちゃ。それからズッキーニとパプリカ。彩りが鮮やかで、夏をそのまま表したような明るいメニューだった。

ぐうっとお腹が鳴る。恥ずかしく思うことはない。こんなにも美味しそうなものを目の前にしたら、誰だって涎を垂らすし、一瞬でお腹が空いてしまう。

いただきます、と手を合わせる桐嶋の真似をしてから、皿に添えられたスプーンを手に取った。ライスごとカレーを掬い、大きく口を開けて頰張る。

スパイシーなカレーからほのかに酸味がした。トマトだろうか。コクがあって美味しい。ナスは柔らかくて口に入れたらとろとろに溶けてしまう。かぼちゃもズッキーニもほくほくとして甘く、パプリカはほどよい味のアクセントになっている。

野菜とカレーが絶妙にマッチしていた。カレーと言えばビーフだと思っていたのに、具材が野菜だけのカレーをこんなにも美味しく感じるなんて。

沖田円『丘の上の洋食屋オリオン はなむけのひと皿』より

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322408000656/

メニュー3:甘酸っぱいヴィクトリア・サンドイッチ

夫に不倫され離婚した華帆は、ある日飛び込んだバーで出会った料理ライターの京太郎と出会い、歴史上の女性たちが愛した「貴婦人レシピ」に取り組むことに。おいしいものと、料理をめぐる軽妙なやりとりに、凍り付いていたような華帆の心もだんだん動き出してゆきます。

彼が冷蔵庫から取り出したのは、大きめのどら焼きくらいの丸いスポンジケーキ二枚と、ジャムの瓶だった。

「最後に作るのは、ラズベリージャムのサンドイッチ。これは、パンじゃなくて薄く焼いたスポンジケーキを使うのが特徴なんだ」

「ケーキなのにサンドイッチなんて、ちょっと不思議ですね」

疑問を口にすると、彼はおもむろに言った。

「これは、貴婦人が夫を亡くしたとき、彼女を慰めるためのパーティーで出されたものなんだよ。貴婦人はいたく気に入って、自分の名をサンドイッチに付けることを許可したそうだ」

「許可だなんてずいぶん上からな言い方。かなり身分の高い女性ですね。やっぱりロイヤルファミリーだ。女王陛下かな。それか王妃」

「うん、いい線いってるよ」

「イギリスの女王と王妃なら何人かいますよね。誰だろう?」

話しながら華帆はジャムをケーキに塗り、サンドイッチにした。それを京太郎が丁寧にラップしていく。

「もうひとつヒント。彼女は毎朝の食事内容が決まっていたらしい。全粒粉パン、オーツ麦フレーク、サーモンとキュウリのサンドイッチ、グレープフルーツ半分。さらに、毎日欠かさず夕方五時からアフタヌーンティーを楽しんだそうだ」

「わかった。そこまでスケジュールが決まってたってことは、ロイヤルファミリーの頂点にいた女性じゃないですか?」

「イエース。ということは?」

「その人は、イギリスの……」

「……イギリス、の?」

会場を盛り上げるクイズ番組の司会者のごとく、京太郎が華帆を凝視している。

「エリザベス女王!」

「ブー、惜しい!」

とてもうれしそうに京太郎が笑うので、華帆も当てるのが惜しくなってしまった。もう少しだけ、このクイズタイムを楽しんでいたい。

「じゃあ、最後のヒントを出すね。産業革命の時代、イギリスの経済成長を大いに促した彼女は、アフリカ、アジア、オセアニア地域を次々と統治していった。この頃は文化や芸術も成熟してて、有名な作品がいくつも生まれたんだ。代表的な小説家をあげると、ブロンテ姉妹、ルイス・キャロル、コナン・ドイル……」

「今度こそわかった。ヴィクトリア女王!」

「正解!」

斎藤千輪『憧れの貴婦人レシピ』より

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322408000658/

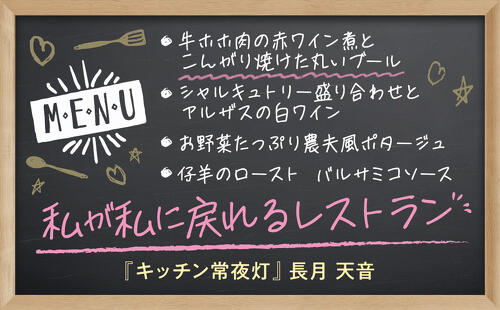

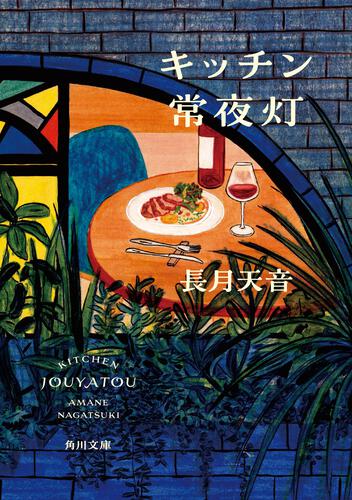

メニュー4:牛ホホ肉の赤ワイン煮とこんがり焼けた丸いブール

街の路地裏で夜から朝にかけてオープンする“キッチン常夜灯”。チェーン系レストラン店長のみもざにとって、昼間の戦闘モードをオフにし、素の自分に戻れる大切な場所です。みもざと常夜灯の出会いの夜のメニューは、みんなが大好きなあの――

まさか真夜中に牛ホホ肉の赤ワイン煮を食べることになるとは考えもしなかった。

しかし、この店に入ったとたん感じた、あらゆる美味しさが濃縮されたような香りに抗うことなどできただろうか。真夜中にコキールグラタンを注文した金田さんの気持ちがよくわかった。何よりも私は、ここ数日ロクなものを食べていないのだ。

赤ワインとフォンドヴォー、牛肉の旨みが溶け出した芳醇な香りが皿から立ち上っている。ダウンライトを浴びて輝く黒に近い赤褐色のソースは、まるでビロードのように滑らかだ。一緒に煮込まれたのはマッシュルームと小タマネギ。横にはたっぷりのジャガイモのピュレが添えられている。ナイフを入れた瞬間、肉のあまりのやわらかさに驚いた。口に入れるとほろほろとほぐれる。

「……美味しい」

ため息が出た。添えられたジャガイモもこれまで食べたことのないくらい滑らかで、口の中ですぐに溶けてしまった。

「美味しいです! すごく美味しい」

こんな稚拙な感想しか出てこないのが情けないが、一人で美味しさを嚙みしめるのがもったいない気がして、サービスの女性と厨房のシェフ、それぞれに向かって何度も言ってしまった。

再び作業に没頭していたシェフも、顔を上げてこちらを見た。その口元にははにかむような笑みがあった。

言葉の少ないシェフの代わりに、女性が話し相手になってくれた。

「お口に合って嬉しいです。ウチのシェフ、愛想がないくせに、お客さんが美味しいって言ってくれた時だけは嬉しそうな顔をするのよ。観察していると面白いの」

「そうなんですか」

シェフはむっつりと押し黙っている。この二人の関係が面白くて、私は「美味しい」と何度も繰り返しながら牛ホホ肉を頰張った。

お肉を食べ終えた時、こんがり焼けた丸いパン、ブールが差し出された。

「シェフがどうぞって」

女性は皿を置くと、にっこり笑ってカウンターを離れた。シェフはそ知らぬ顔で仕込みを続けている。けれど、私の皿にたっぷりと残ったソースに気づいていたのだ。

「ありがとうございます!」

ブールの中はしっとりとしていて、ソースがよくしみ込んだ。パンの甘みと濃厚なソースがまた違う美味しさをもたらしてくれ、余すことなくきれいにソースを食べきることができた。今夜だけで何度美味しいと感激しただろうか。

長月天音『キッチン常夜灯』より

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322304000216/

角川ごちそう文庫 ラインナップまとめ

「カドブン」note出張所にて、作品情報まとめページを公開中!

https://note.com/kadobun_note/n/n63d3319bbbb7

「カドブン」サイト内にも特集ページがオープンしました。

https://kadobun.jp/kadokawa-bunko/gochisou/