対談 本の旅人2017年6月号より

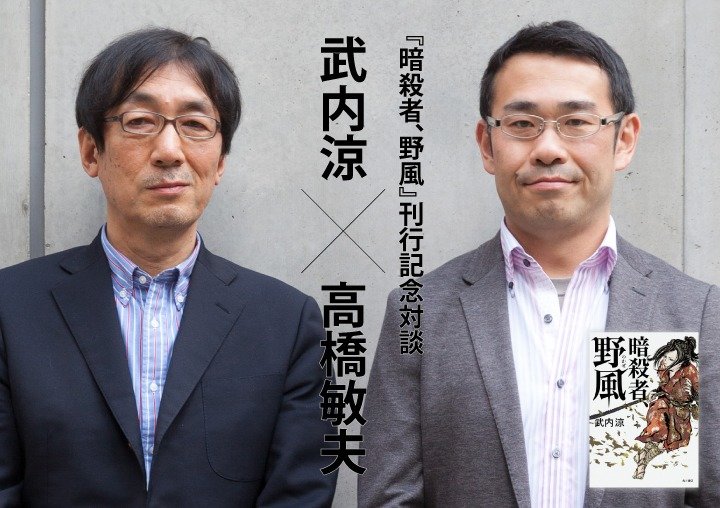

【『暗殺者、野風』刊行記念対談】武内涼×高橋敏夫

撮影:首藤 幹夫 構成:朝宮 運河

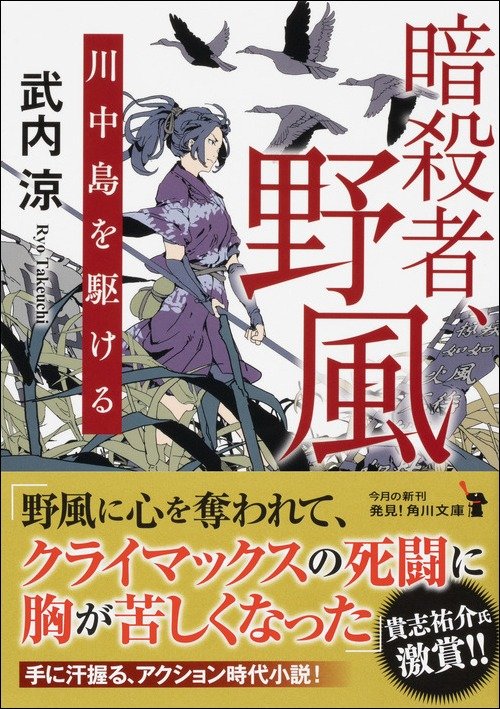

「戦都の陰陽師」「妖草師」シリーズなどで人気の時代小説作家・武内涼さん。待望の新作『暗殺者、野風』は、強大な敵に立ち向かう美しき少女暗殺者の姿を描いた戦国エンターテインメントです。

その刊行を記念して、学生時代の恩師である文芸評論家・早稲田大学教授の高橋敏夫さんとの対談が実現! 新作のこと、武内作品の魅力からデビュー前の秘蔵エピソードまで、楽しい話題が次々と飛び出した師弟対談をお楽しみください。

高橋: 武内さんとはかれこれ十五年以上のお付き合いになりますね。

武内: もうそんなに経つんですね。早稲田大学の文学部で講義を拝聴し、卒論指導をしていただいて以来のご縁です。先生の指導を受けていた研究室の光景をよく覚えていますよ。

高橋: 武内さんが卒論のテーマに選んだのが「忍者小説の系譜」。これまで数え切れないくらい卒論指導をしてきたけど、忍者をテーマに選んだ学生は武内さんが初めてです。この先も出てこないんじゃないかな。

武内: 僕は子供の頃から忍者が大好きで、映画監督になって時代劇を撮るのが夢だったんです。そのためには忍者の歴史をしっかり知ることが必要だと思って、卒論の前半では実在した忍者の歴史、後半では忍者小説の系譜をたどりました。今思えばかなりの枚数があったと思います。

高橋: そうそう、こんなに分厚くてこれ全部読むのかと(笑)。卒論は書かなくても卒業することができるけど、自分の関心分野を掘り下げるちょうどいい機会になるんですよね。

武内: 覚えておられないと思うんですが、自主制作した映画のビデオをお渡ししたこともあるんですよ。ジャッキー・チェンの『酔拳』をパクった『雨拳』というカンフー映画なんですが、なぜか先生に見ていただきたいと思ったんですね。

高橋: 本当にそういうものが好きだったんだね。僕の授業には個性的な学生がたくさんきていて、映画監督や作家になった子もいますが、時代小説作家になったのは武内さんただ一人。『忍びの森』でデビューして連絡をもらった時は、あの武内さんか、とすぐに分かりましたよ。

武内: 映画監督を目指して現場に入り制作部という部署で働いていました。でも数年現場を見ているうちに、これはかなり厳しいなと思ったんです。仮に監督になれたとしても何十年も先だし、監督になれずに終わるかもしれない。資質的に自分に足りないところがあるのも分かってきて、迷った末に映画の仕事を辞めました。でも物語を作りたいという衝動は消えなくて、どうしたらいいのか考えるために新宿御苑のベンチに座って、ひたすら考え続けたんです。

高橋: 武内さんを語るうえでは欠かせない名エピソードだね。

武内: 飲まず食わずで一日中座っていると、ふと「忍者と妖怪を戦わせてみたら面白いんじゃないかな」という発想が浮かんできたんです。それが一本の映画のように頭の中で再生されて、帰りの電車に乗っている間もずっと続いている。急いで家に帰って、冒頭から順に書き留めていきました。それがデビュー作『忍びの森』の原型です。

高橋: 悩んだから、それだけのものが出てきた。子供の頃からの蓄積があったからですよ。『忍びの森』を読ませてもらってまず驚いたのは、特異な自然描写です。植物の描かれ方がグロテスクで生々しくて、独特の雰囲気を作りあげている。時代小説でこんな自然描写を読んだのは初めてだった。それと昼のシーンに比べて、夜のシーンが生彩に富んでいるのも魅力的でした。

武内: それは嬉しいです。植物については意識的に詳しく描くようにしています。その土地にはどんな草が生えていて、どんな花が咲いているのかを描くことで、土地の息づかいが表現できるような気がします。

高橋: ご出身は群馬県の高崎ですよね。上州といえば笹沢左保の『木枯し紋次郎』の世界ですが、生まれ育った土地は作品に影響を与えていると思いますか?

武内: あると思います。僕が育ったのは高崎といっても町からかなり離れた田舎で、子供時代の遊び場といえば野山でした。夜になると森や河原は一面真っ暗で、怖いのに想像力が膨らむんです。そこらに忍者や妖怪が潜んでいるんじゃないのかな、と。

高橋: 忍者を好んで取り上げる作家は他にもいます。武内さんと近い世代だと、たとえば和田竜さんや乾緑郎さんがそう。でも武内さんは誰とも似ていない。独特の自然描写と“夜好み”。この二つはデビュー以来変わらない、武内作品の特色だと思いますね。

武内: 忍者ものでは西日本が舞台になることが多いので、今回は生まれ育った上州のことを扱ってみたいと思いました。といっても、東日本には独立した忍者集団がいないんですよ。よく知られた風魔にしても武田の三ツ者にしても、戦国大名に直属していました。そこで今回は忍者ではなく架空の暗殺者集団を描くことにしたんです。

高橋: もうひとつ、武内さんの大きな特徴をあげると、描かれる人間関係が横並びということですね。縦型の序列ではなく、皆が同じような立場で水平の関係を結んでいる。『暗殺者、野風』では野風たちはもちろん、武田信玄や上杉謙信までもがそうした同一線上にいたんじゃないか、という独特の歴史観を打ち出している。そこがとても面白く感じたんですが、武内さん自身はその点をどう考えているんですか。

武内: 忍者のような存在を描くうえで、外せないポイントかなと思っています。子供の頃、司馬遼太郎さんの『梟の城』を読んで、当時の忍者が自治領に住んでいたことを知りました。権力者に頼らず、自分たちの領地を持っていたという構図に惹 きつけられたんです。以来、忍者といえば自治独立した集団というイメージがありますね。

高橋: 武内さんの描いている忍者小説は『梟の城』とも違う。文学史的にいうと、むしろ戦後派と呼ばれた作家たちに近いような気がします。終戦直後、日本の作家たちは戦前の縦社会を嫌って、横並びの人間関係を描こうとしました。その後、従来の縦社会に戻ってしまったけど、今こそ見直されるべき価値観だと思います。

武内: 上州は強大な戦国大名が出なかった土地なんです。まさに横並びで、何人もの大名が小競り合いをくり返していた。これまで描いてきた伊賀などとよく似た状況なので扱いやすい舞台でした。

高橋: 今年の一月に刊行された『駒姫 三条河原異聞』は、大きな転機になる作品でしたよね。武内さんといえば奔放な伝奇小説のイメージだったけど、『駒姫』はぐっと史実に寄り添って、駒姫の生涯をたどった歴史小説になっている。伝奇と歴史というこの二つの流れについては、どう位置づけていますか。

武内: 別物だと思っています。『忍びの森』や『戦都の陰陽師』のような作品を書く時は、あえて史実を踏み外してゆく大胆さが必要ですが、『駒姫』のような作品だとそれは許されない。異なる手法で書き分けているという感じですね。

高橋: 今回、『暗殺者、野風』を読んでいると、その二つの流れは統合されるんじゃないかという予感を抱いたんです。波瀾万丈の伝奇でありながら、背景に関する書き込みもこれまで以上に深まっている。ここ二作で武内さんは転機を迎えたと見ています。

武内: このところ興味を持って調べているのは当時の物流です。たとえば上杉謙信の越後も遠く蝦夷地や出雲と、水運でつながっていた。物の動きをたどることで当時の社会情勢が浮かび上がるんじゃないかと。そうした意識が歴史小説的なリアルさにつながったのかもしれません。

高橋: かといって、調べたことを全部書き込んでしまうと物語の流れが滞る。難しいところに差しかかってきましたね。デビュー当初の司馬遼太郎さんは伝奇の傑作を数多く発表しましたが、徐々にそうした要素を捨ててしまって、歴史的な講釈だらけの作風になっていった。あの講釈が好きだという人もいますが、物語の流れがぶつ切りになっているのは否定できません。武内さんにはぜひ、司馬さんが捨てた伝奇の要素を引き継いでもらいたい。伝奇と歴史という二つを統合させる作家になってほしい。

武内: 僕自身が日本の一庶民ですから、戦国大名よりは名を残さなかった人たちに共感を覚えるんです。今回は特に戦国時代の庶民の暮らしが前面に出てくるような作品にしたいと思いました。戦乱の世で彼らが何を食べ、どういう生きづらさを抱えていたのか。そこが伝わる作品になっていればいいと思います。

高橋: もちろんそういう真面目な動機もあるでしょうが、基本的には忍者やアクションが好きでたまらないんだよね。でないと子供の頃から忍者小説を読みあさったり、自主制作でカンフー映画を撮ったりはしませんよ。今回の作品も武内さんらしい活劇要素があって、楽しませてもらいました。

武内: 最大の動機はそれですね。今回、アクション場面はツイ・ハーク監督の『ブレード/刀』という香港映画のスピード感と酷さを目指しながら描きました。

高橋: 今後も忍者小説を書いてゆくとしたら、遠からず「真田十勇士」に触れなくてはいけないと思います。あらゆる作家によって書き継がれてきた題材をどう料理するのかで作家としての真価が試される。期待しています。

武内: そうですね(笑)。

高橋: こういう話をしても決して安易に「うん」と言わない(笑)。そこが武内さんらしさだよね。武内さんは時代小説のこれからを担う大きな作家になってゆくと思います。今後もどんどん書いて、我々時代小説ファンを楽しませてください。

武内: ご期待に沿えるように頑張ります。