『ビッグイシュー日本版』の人気連載をまとめた単行本『社会の中で居場所をつくる 自閉症の僕が生きていく風景(対話篇・往復書簡)』(ビッグイシュー日本)がこのたび角川文庫になりました! 新タイトル『東田くん、どう思う?』は山登氏がたびたび手紙の中で呼びかける言葉。時に繰り出される東田くんからの衝撃の回答や刺激的な質問に、山登先生も負けじとジャブを返す――という、まさに読み応えたっぷりの書簡集です。

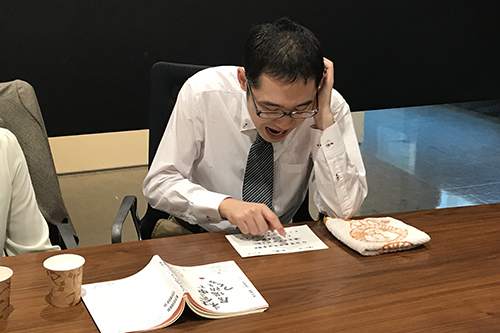

カドブンでは文庫版特別付録の対談を、写真つきで特別公開! 久しぶりの再会。お互いの近況や、昨今の障害に関する話題をたっぷり語ってくださいました。(司会・構成/編集部)

――久しぶりに再会された印象はいかがですか。

東田 先生はまったくお変わりなく、お元気そうで良かったです。おわり。

山登 ありがとうございます。東田くん、めがねを変えましたか?

東田 するどいです。おわり。

山登 僕も前はこのめがねじゃなかったんだ。老眼がどんどん進みましてね(笑)。二年おきに作りかえる始末です。

東田 お仕事はお忙しいのですか。おわり。

山登 東田くんと前に会った時からそんなに変わっていないです。特別仕事は増えていません。東田くんは毎日、執筆活動をしているんですか。次の本の予定とかは? 「絆創膏日記」をウェブ連載されてもいますよね。

東田 (この本を)文庫化することと、今は僕のブログを毎日更新しています。先生のお仕事についてお聞きしても良いですか。おわり。

山登 仕事というのは?

東田 外来の患者さんの疾患の割合は、最近変わってきたのでしょうか。大人の発達障害が増えてきたと言われて、それなりに時間が経ちました。「あしたごみすていく!」。

(編集部注. 頭に浮かんだ言葉が、東田さんの口から飛び出したようだ)

山登 東田くんのご指摘の通り、大人の発達障害――大人になってから実は発達障害があったと分かった方々が、メディアで紹介されたりして広く知られるようになりましたね。そういう人たちも確かに十年前に比べると増えましたが、それなりに時間も経ちましたので、ひと頃よりは落ち着いたと思います。町の精神科クリニックはだいたいがうつの患者さんで成り立っていると言われますが、そういうところなんです。

――うつが一番多いのですか。

山登 そうですね、うつ病と不安障害関連ですね。でも僕のところは他所に比べると子どもと発達障害の方の割合が多いかと思います。実は発達障害をテーマに一冊書いてくれと頼まれていて、予定ではとっくに出ているはずなんですが、もう二年ぐらい経ってしまった。世の中のムーブメントが段々「障害」ではなく「特性」なんだという方向に来ているので、発達障害はこういうものですという説明もぶれてきてしまって。もう少し違う角度から話さないとならないな、と考えているうちに月日は過ぎ……。まあ、単になまけているだけという話もあるんですが(笑)。でも今日こうして東田くんに会えたので、ひとつ弾みをつけて書こうと思います。

東田 すごく興味深いです。世界は、自閉症や発達障害の概念に関して先生が表現を変えようと思われるくらい、少しずつ変化しているのですね。それはなぜだと思われますか。

山登 それは東田直樹の本が世界中でベストセラーになったからでしょう!(笑)。やっぱり当事者の人たちの発言が大きいと思うんですよね。言葉の使える自閉症の人たちが積極的に発言してくれたことによって、今までの医療モデルでは十分でないこと、できないところや皆と違うところを数え上げるだけでは本質に迫れないことが、段々分かってきたからではないでしょうか。特に知覚過敏(感覚飽和)のある方たちの、脳に情報があふれ返って処理しきれないために、決断や行動に時間がかかったり的外れになったりしてしまうという説は、近年注目されています。東田くんとは最初に「原始の感覚」の話をしましたが、生(なま)の世界の感じ方、受け取め方が、発達障害と呼ばれる人たちとそうでない人たちとの違いだと思いませんか。本書の中でも何度かやり取りをしましたが……。

(と、ここで東田さんが急に立ち上がり、山登さんに向かって言う)

東田 助けてください! お願いします!

山登 はい、何をでしょうか。何を助けましょうか。

東田 〇〇学園!

(〇〇学園は東田さんが小学生の時、行ったことのある自閉症児施設)

山登 いわゆるフラッシュバックですか? 急に頭に思い浮かぶの?

東田 〇〇学園は、急に出てきたというより、先生を目の前にしていて、僕の頭の中で、精神科というカテゴリーで結びつき、口から単語が出てしまいました。

――助けてください、は何だったのでしょう?

東田 〇〇に行っていた頃、困った時には人に「助けて」が言えるようになったほうがいい、と教えられました。おわり。

山登 じゃあ連想で出てきた言葉で、今ぼくが助けなくても良いわけですね(笑)。

東田 でも当時のぼくは「助けて」が言えなくて、気持ちが苦しかったのです。今なら言えると思ったら、この言葉がぼくの口から出てきました。

山登 なるほど。確かに小さい子どもは助けてと言葉にできなくても、泣いたり怒ったりして感情を出せば周りの大人が助けてくれるよね。東田くんの場合は伝わりにくかったということなんでしょうか。それとも恥ずかしくて、あるいは別のことが邪魔をして、なかなか「助けて」と言えなかった?

東田 言わなくても良いと思っていたわけではなく、話せなかったので言えなかったのです。だから言えない自分を責めていました。

山登 それは何歳ぐらいまでの話ですか?

東田 今も同じです。僕は、文字盤やパソコンがなければ、自分の思いを引き出せません。それでも、少しずつは、文字盤やパソコンを使わなくても、みんなのように思った言葉が話せるようになりました。小さい頃言えなかった言葉が自分の口から自然と出る。その言葉のひとつずつが僕の心のリハビリになっています。おわり。「うさぎ、かわいい!」(最近は、〇〇かわいいが、東田さんの口からよく出る言葉らしい)

山登 東田くんは書き言葉が先行なんですね。「うさぎかわいい」と文字で書けても、口で言うことはできなかった。

東田 辛い記憶というのは、人のなぐさめや励ましで癒されることはないと思います。

山登 というと、やはり本人が話すこと、言葉にすることで、少しずつ癒されていくんでしょうか。東田くんのリハビリのように、人から聞く言葉ではなく、自分が言葉を発していくことで少しずつ軽くなっていく?

東田 自分の心は自分にしか癒せないのです。

山登 それにしても東田くんの声を聞いてくれる人がいたほうがいいんじゃない? 東田くんはお月様も友達だから、お月様に向かってしゃべっても癒されるのかな。

東田 僕の場合は、誰かに向かって思ったことをそのまま言えるということが、心のリハビリになっているのだと思います。

山登 それは本当に大事なことで、トラウマ治療みたいなものですよね。辛いことは早く忘れましょうと励ましたところで治らない。辛い記憶を自分の言葉で、何度も何度も語らないと良くなっていかない。PTSD(心的外傷後ストレス障害)の治療でもそういう方法が取られています。最近はオープンダイアローグといって、「対話」で心の傷を癒すという方法も出てきています。大勢の人たちが集まって話し、たくさんの声が響きあうなかで、新しい価値や解決の方法が生まれてくるという……まさに東田くんが言うように、「声」にすること、それを聞くことで癒しの道を探るやり方と言えるかもしれません。

――東田さんが十三歳の時に執筆した『自閉症の僕が跳びはねる理由』は今も多くの方に読まれて共感を呼んでいます。二十六歳になった東田さんにとって、過去の文章が今これだけ読まれていることをどう感じていますか。大人になったな、何か変わったなという意識はあるのでしょうか。

東田 ありますが、時系列で説明できないので、余計に大変です。人の気持ちや考えが変わることは分かっていても、作品はその時の僕の気持ちを表しています。作家として自分の書いたものに責任をもちながら、今の自分の考えを書くことは大変なことだと、最近思うようになりました。

山登 東田くんは自分の書いたものを覚えているんですか? それとも自分で読み直したりするんですか。僕なんかは意外に覚えているほうなんですが。

東田 (自分の書いたものを)忘れるというより、眠っているという感じです。言われたら書いた思いごと文章が浮かんできます。

――山登さんはいかがですか。自分で書いた意見が変わったとき、困ったことなどはありますか。

山登 もちろんあります。それはもう泣きたくなりますよ(笑)。元を正せば自分の考えが浅かったわけですから、いやになりますよね。

――ところで、先ほどもお話がありましたが、近年、発達障害が広く知られるようになったことで、障害についての考え方自体は変わってきているのでしょうか。

山登 医療モデルの限界が明らかになり、変わらざるを得ない状況になっていますね。当事者の方たちが自分が本当に困っているのはこういうことなんだ、と主張できる時代になった。たとえば、「想像力の障害」、「コミュニケーションの障害」なんてマジョリティ側の一方的な見方じゃないですか。失礼な言い草ですよ。自閉症の人たちの身体や脳の違いが生きづらさとして現れている、そういう視点で考え直すべきだと思います。

――そういった理解が実際広がっていると感じますか? 当事者と精神科医としてのご意見をそれぞれお聞かせください。

山登 東田くんが最初から言っているように、同じ「障害」であっても一人ひとり違うんだと世間でも盛んに言われてはいるものの、やっぱり「発達障害だから」という決めつけと言いますか、マジョリティ側の理屈に基づいたやり方を押しつけてしまうことが多い。そう出られると当事者の人たちは絶対に反発します。「一人ひとり違う」と言葉で言うのは簡単ですが、それが本当に分かるまでは大変です。「みんな違ってみんないい」は結構だけど、「みんな違って大変だ」(平田オリザ)って認識も必要でしょう。「みんな違ってみんないい」はそれほど簡単なことじゃない。「みんな」の間には互いに深い溝があること、その溝を埋める努力が重要なことを忘れてはいけない気がするんです。

東田 理解が広がっても支援が広がるとは限らないので、僕自身の生活はそれほど変わりはないです。一人ひとりが違う悩みを持っているなら、対応もそれぞれなのに、そこだけ画一化しようとするから無理が出てくるのではないでしょうか。おわり。

山登 支援される側は一人ひとり違うはずなのだから、そのニーズに合わせて支援がもっと違っていいというのは、東田くんがずっと言っていることですが、現実はまだ追いついていないですね。もちろん支援のサービスはありますし、皆さんも積極的に探して利用されているわけですが、実際相談に行ってはみたものの……という話もうかがいます。もちろん地域差もありますが。本当は近所の助け合いみたいな、身近な知り合いが助けてくれるというのが一番いいんだろうけど、残念ながらそういう共同体はとっくに解体していますから、お金をかけてでも社会的なサービスを充実させていかないといけません。

――最後になりますが、今お互いに期待されること、これからの社会に期待することなどありましたら教えてください。

山登 もちろん東田くんにはどんどん新作を書いていただいて(笑)。東田くんが作家デビューした時期に前後して、当事者の人たちが世界中で一斉に発言し始めたというのはすごく面白いことだと思います。インターネットやさまざまなコミュニケーションツールが出てきた影響もあるのでしょうが、何か動くべくして動いている感じがしますよね。既存のモデルにとらわれず、個人のニーズに合った医療、福祉、教育のサービスを提供できるようになれば、それこそ本当に価値のある支援が生まれるんじゃないかと思います。

東田 「当事者」という言葉が消えることが、僕の願いです。「当事者」は普通の人が障害のある人につけた呼び方ではないでしょうか。障害のある人だけでなく、世の中の人みんながそれぞれに大変さを抱えて生きています。誰が障害者かではなく、その人自身が自分のことを自分で語れば、それで良いと思います。おわり。

――とても充実した対談になりました。本日はどうもありがとうございました!

書誌情報はこちら>>『東田くん、どう思う? 自閉症者と精神科医の往復書簡』