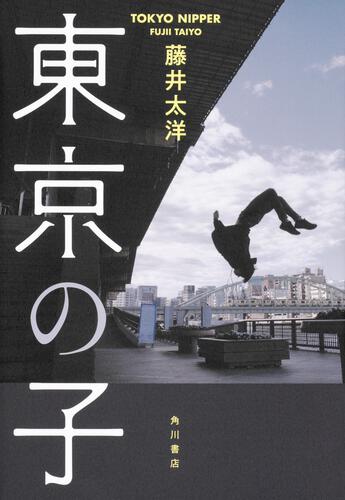

いよいよ来年に迫った東京オリンピック。その先をリアルに見据えたのが、藤井太洋さんの『東京の子』だ。外国人労働者の大量流入によって好景気に沸く東京。過去を捨てて生きる主人公・カリブの目に映るのは希望か、絶望か。

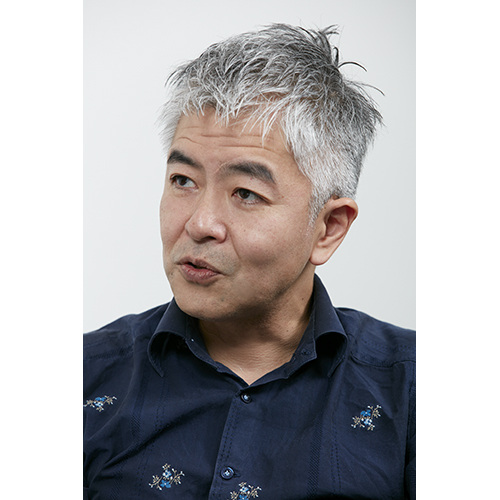

これからの教育、働き方を考えるうえでも重要なテーマを含んだこの小説について、著者・藤井太洋さんと、親子の課題を解決する社会起業家 認定NPO法人フローレンス代表理事・駒崎弘樹さんが語り合いました!

来るべき共生社会を前向きにとらえたい

駒崎:僕はSFが好きなので、藤井さんの作品も『Gene Mapper』から読ませてもらっています。今日はお会いできるのを楽しみにしてきました。

藤井:そうだったんですか、こちらこそ光栄です。

駒崎:藤井さんの作品から感じるのは、未来への透徹したまなざしです。未来は現実にこうなるんじゃないか、というリアルな予測に興奮させられるとともに、その時自分はどう生きたらいいんだろうかと考えさせられる面もある。

藤井:今回の『東京の子』では、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピック後の東京が、どう変化しているのかを描いてみました。数年後の話なのでSFというよりは、現代エンタメに近いものです。

駒崎:たしかにこれは「今」の物語だなと思いました。作品ではオリンピック後、大量の移民によって東京の人口が二五パーセントも増え、好景気が訪れたとされていますが、これに近い状況はすでに訪れつつある。いわゆる「移民法案」がああいう形で強引に国会を通過した今、移民に支えられる日本社会というビジョンには真実味があります。

藤井:ですよね。私には三歳の子供がいて今の保育園が三園目なんですけど、すでにどこでもクラスの一割が外国籍の子、あるいはご両親のどちらかが外国籍です。これまで日本人同士で通用していたルールややり方が通用しない段階にきていますね。

駒崎:僕たち(=認定NPO法人フローレンス)の運営する保育園でも、一〇人中七人が外国籍の子という地域があります。親御さんが外国籍だと、既存の法制度の網からこぼれ落ちてしまうことが多いので、それをいかにケアしていくかが現場での課題ですね。『東京の子』は来るべき移民との共生社会を透徹した視点で、しかもディストピアとしてではなく描いているので素晴らしいと思います。

藤井:これまでの作品もそうですが、私は外国籍の人々との共生を前向きにとらえているんです。マイナス面はあるにせよ、それによって得られるものも大きいですから。

駒崎:僕はこのたびの入管法改正に対して、アンビバレントな思いがある。移民に頼らなければ、日本経済の衰退に歯止めがかからないのは事実です。でも「移民」とひとくくりにされる人々にも、それぞれの人生や家庭があるわけで、単純に数に還元されるものではない。それを「技能実習生」と呼び、安価な働き手としか見ないのは都合がよすぎます。日本人はみんな、その欺瞞を自覚しないといけない。

藤井:そのとおりだと思います。法案の中身も不透明、というより空っぽですしね。そもそも日本人に対して労働基準法を守らない事業者が、外国人に対してルールを守るかどうか、はなはだ疑問です。

駒崎:『東京の子』には、日本での永住権を得たベトナム人が多数働く〈724〉という二四時間営業のベトナム料理店が出てきます。『Gene Mapper』もホーチミンが舞台になっていましたし、藤井さんはベトナムに思い入れがあるんですか。

藤井:会社員時代、出張で二か月ほど滞在したことがあって、よく知っている国なんです。ずっと経済発展を続けていて、日本がこの二〇年に失ってしまった活気がある。生活レベルが日本と並ぶのも、そう遠い日ではないでしょうね。

〝解雇できない〟呪縛から日本社会を解き放って

駒崎:小説では有明のオリンピック跡地に、〈東京デュアル〉という〝働きながら学ぶ大学〟が誕生します。サポーター企業が学内にオフィスや工場を作り、学生はそこで働き、給与を得て、卒業後はそのままサポーター企業に就職する。これは画期的なシステムですね。

藤井:ベトナムやシンガポールにあるポリテク(=高等技術専門学校)に近いものですね。会社員時代、シンガポールなどで現地の若者を採用したことがあります。募集したのはコンピューターグラフィックスのエンジニアで、ポリテクの卒業生を中心に採用しました。管理職コースを歩む大学の卒業生とは違って、彼らは現場で技術を磨く労働者です。管理職になることができない代わりに、労働基準法で守られている。シンガポールでは月給四五〇〇シンガポールドル(三六万円相当)以上の管理職になってしまうと、残業代も出ないし、休日も定められていません。即日解雇されても文句は言えないんです。

駒崎:そうなんですか。コースがはっきり分かれているんですね。

藤井:これが格差の固定化を生んでいるという意見もあります。しかし日本だって表向き格差がないことになっていても、誰もが管理職を目指せるわけではない。大企業だと入社のタイミングで管理職候補が決まっていたりするわけで、その方が残酷ですよ。シンガポールの人たちにそういう話をすると身震いして怖がりますよ。

駒崎:なるほど、そこを可視化したのが東京デュアルなんですね。四万人の学生が労働力になってくれるわけで、企業にとってもメリットがありますよね。読んでいて、うちもサポーター企業になりたいと思いましたよ(笑)。

藤井:日本の企業には「従業員を解雇できない」という枷があります。戦争中に生まれた終身雇用という制度が、戦後になってもしぶとく生き残って、日本社会を縛り続けてきた。それを解き放ってみたらどうなるだろう、という実験の場が東京デュアルなんです。学生たちは適性に合わせてサポーター企業を替えられるし、企業も能力のない学生は解雇できる。フレキシブルなんですね。

駒崎:正社員を雇うとは、一生の責任を負うこと。僕も経営者として採用時には、かなり慎重になります。

藤井:本来はひとつの仕事が終わったら次の職場に移る、くらいの流動性があってもいいんです。日本は景気のいい時代、いくらでも改革するチャンスはあったはずなのに、ずるずると先延ばしにしてきた。

駒崎:バブル期に痛みを伴う改革を行っていたら、日本人の働き方も変わっていたでしょうね。東京デュアルの広大な敷地内には寮があって、通勤・通学時間はゼロ。学生の奨学金は、サポーター企業が福利厚生で肩代わりもしてくれる。非常によくできていて、実現してもおかしくないと思います。背景にはオリンピックの遺産があるわけですが、現実でも今度のオリンピックが日本の大きな転換点だった、と言われる年になる気がします。

藤井:個人的には、今度のオリンピックが「失われた二〇年」で得られなかった外国との交流を取り戻す機会になればいいと思っているんです。この二〇年、日本は半ば鎖国していたようなもの。ITの導入にも後れをとった。いまだに確定申告を紙の書類で行っているんですから。そうそう、今の日本語には「コミットする」の適切な訳語がないんですよ。

駒崎:確かにそうですね。

藤井:コミットする現場を見ていないからです。日本国外の企業は、権限委譲が当たり前に行われます。スタッフはみな、それぞれの職階で決定権が与えられている。日本では未だにトップのサインと判子がなければ、物事が動かないでしょう。コミットする姿を見ていない。この差は決定的です。

SFを、藤井太洋を読むことは、未来への予行演習になる

駒崎:主人公の仮部諫牟は、仕事に出てこなくなった外国人労働者を説得して、職場に連れ戻すのが仕事。彼はベトナム人の移民社会とうまくコミットできているというか、いい距離感で付き合えていますよね。仮部の言動を読んでいると、これからの共生社会にも希望が持てる気がします。

藤井:仮部はある理由から他人の戸籍を買い、別人として生きています。ルーツやアイデンティティに揺らぎがあり、自分の居場所を定めることができない。そんな主人公です。でも東京はどこかに隙間があり、居場所が見つけられる。それだけ巨大な町ですから。

駒崎:東京だからこそ成立する小説。まさに〝東京の子〟の物語なんですね。

藤井:そうです。今回触れられなかった地方の抱える問題については、現在「文芸カドカワ」に連載中の『第二開国』という作品で書いています。奄美大島に外国のクルーズ船が寄港することになって、という物語です。

駒崎:僕はSFを読むことが、近い将来起こりうるさまざまな問題への予行演習になると考えています。最近話題の遺伝子治療にしても人工知能にしても、「これはあの作品で読んだな」と思えるだけで、客観的な捉え方ができる気がします。

藤井:物事は名づけられないと対処のしようがない。SFはまだ名前のない問題に、うまく形を与えてくれるんです。

駒崎:さっき藤井さんは『東京の子』はSFじゃない、とおっしゃいましたが、東京デュアルをめぐる思考実験の面白さはSFそのものです。そのプラス面とマイナス面の両方を描きながら、あくまで希望を見せてくれる。僕らも想像力を駆使して、未来を描いていかないといけないな、とあらためて感じました。

藤井:私たちは未来に対して、それほど悲観的になる必要もないと思うんです。三〇年前と比べても、さまざまな面で世界はよくなっている。青臭い理想を語ることが恥ずかしくない雰囲気を、物語から生み出していけたらと思っています。

>>藤井太洋『東京の子』