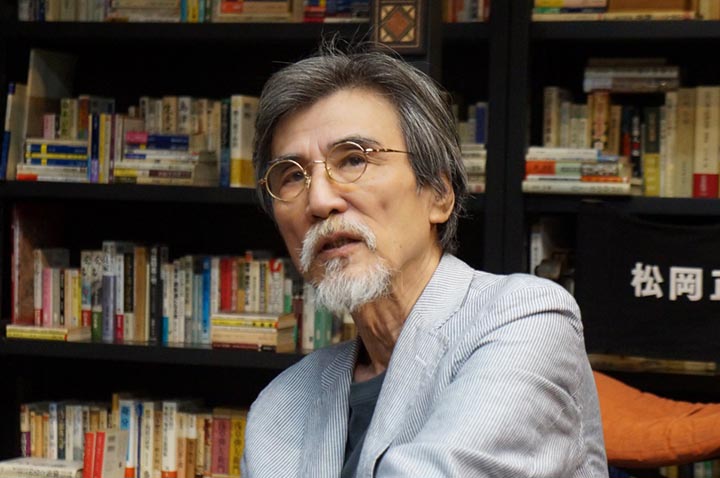

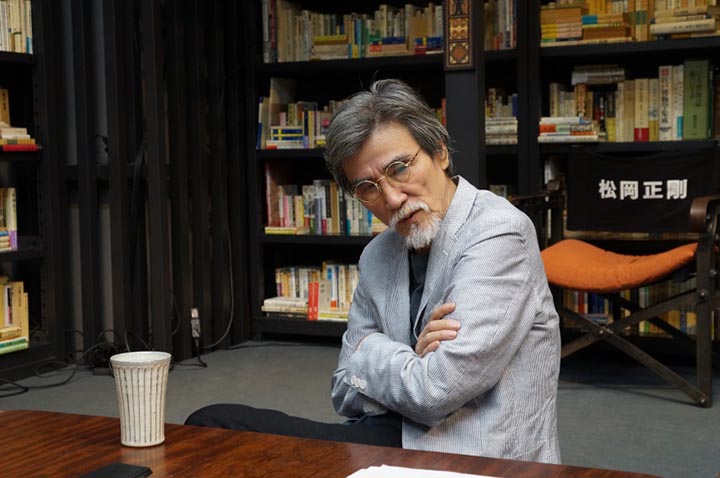

新書『江夏の21球』刊行を記念した「今こそ山際淳司を読み直す」。「知の巨人」松岡正剛さんと、山際さんの子息・犬塚星司さんの対談後編です。山際さんにはメディエーション(メディアを生み出す)の力があったと語る松岡さん。山際さんの文章を、現代において読み直す価値はどこにあると考えているのでしょうか。

最終的な見せ方を意識した執筆スタイル

松岡: 山際さんと食事に行ったのは「若い広場」の収録の日の夜だけでしたが、さっき話した競馬新聞のこととか、番組では聞けなかった話をしたことを覚えています。僕も「遊」の雑誌名をなぜ一字にしたのか、といった話を聞かれました。そのときはまだわかってなかったんですけど、山際さんは、タイトルに対する感度が非常に高い。どれも群を抜いています。

犬塚: そうですね。「江夏の21球」もインパクトありましたし、「スローカーブを、もう一度」「バットマンに栄冠を」「ニューヨークは笑わない」など。

松岡: 全部、タイトルを見るだけでヒット作だと直観できる。加えて、ただの文字としてではなく、レイアウトとして見せることも考えている。僕は、雑誌のページのわきにバーンと一行

犬塚: そうだと思います。「江夏の21球」を今回の新書に収録するにあたって、これまでに掲載されたものを読み直したんですけど、「Number」の創刊準備号・創刊号、単行本、角川文庫版で、すべて微調整がされていました。全部改行のポイントが違うんですよ。ページの切り替えの瞬間にこれが来ていてほしいとか、ここは行送りをしてほしくないとか、そういうことを本当にセンシティブに意識していたようです。

松岡: それは僕も相当意識していますね。僕は、PCやワープロで文章を打つときは35字詰めで書いています。プリントアウトして何かに載るときは、35字詰めとは限らないので、その都度それぞれのレイアウトに併せて全部変えていきます。

犬塚: 400字詰めで書くんじゃなくて、ワープロを使って雑誌の文字詰めに合わせて、一つひとつの原稿に合わせて書いていたということですよね。そういえば、父は原稿用紙からワープロに切り替えるのが早かったです。エッセイで、ワープロに抵抗する作家へのイヤミみたいなものも書いていた記憶があります。「原稿用紙と書体が違う、みたいなことを言っている人はおかしい」というようなことにも触れていました。

松岡: 山際さんが存命の時点で、そうしたエッセイを書いていたのは素晴らしいことですね。日本の書道界の批評家で権威となっている、石川九楊という人がいます。彼はワープロやフォントが大嫌いで、それらを使っている限り書はダメになると言っていますが、僕の考えは全く逆です。 フォントが使えないような書家はダメです。21世紀は、チームラボと一緒に作品を作っている紫舟のような、ああいうハリガネっぽいような書を書ける書家がおもしろいと思いますね。だって、動画の時代ですから。書の動画映えが考えられる時代が来ますよ。

個のクリエイターの力で生まれた80年代の雑誌

松岡: そういえば、山際さんがペンネームを絞ったのって、いつごろでしょう。

犬塚: 「若い広場」が始まったころだったと思います。それまでは「犬塚」という本名でも書いていました。ピンク・レディーについても原稿も一部犬塚名義があるなど過渡期でした。「週刊SPA!」の前身である「週刊サンケイ」ではずっと犬塚名義で書いています。 山際のキャリアは雑誌のアンカーマンにあったようです。母親から聞いた話では、大学がロックアウトの最中で勉強ができなかった山際は、週刊誌のバイトを始めて、次第にアンカーマンを任せられるようになっていったと。人が持ってきた取材メモを見て内容をまとめる作業がかなり早くできたらしく、それで重宝がられていたようです。

松岡: 山際さんのアンカーが早かったのは非常によくわかります。

犬塚: そうやってアンカーとしての下積みを経て、「Number」での「江夏の21球」が生まれたわけですが、「江夏の21球」について、松岡さんは、これはやっぱり時代の転換点だ、と感じられましたか?

松岡: 感じましたね。山際さんがそれをやったことと、文藝春秋がそれをやったこと、どちらも転換点でしたね。「FOCUS」と藤原新也の関係にも似ています。比べるのはちょっと違うんですが、藤原新也の力と匹敵しますね。 マガジンハウスの雑誌は、編集長が率いる集団の力で作られている。でも「Number」とか「FOCUS」は、一人ひとりのクリエイター、表現者を使ったことから生まれた力でできています。文藝春秋、新潮という作家体質を持った出版社だったからできたことでしょう。そのことを山際さんも藤原くんもパッとわかったから「自分がやりましょう」となったんだと思います。それができたというのも、良き時代ですね。選んだ編集長がえらかったのは間違いないのですが、「Number」や「FOCUS」におけるメディエーション(メディア化)の特性をちゃんと見抜いた山際さんや藤原くんもすごかった。

犬塚: キャスティングする方も、それに応える方も、実力があったと。

松岡: メディアにおいてパーソナリティは、パーソナルなものを消せば消すほど出ます。山際さんも藤原さんも、それができた。たとえば個性出したいならYouTubeを使った松居一代みたいなやり方でもいいのですが、それはエゴイズムにすぎない。メディエーションではありません。

頼まれた仕事を断らず、物を書いたお金を使い切った父

犬塚: 山際は意図的にメディエーションしていたという話がありましたが、山際からそういう「メディアを作りたい」という欲求は感じられましたか? 「できる」というのとはまた別として。

松岡: ライティングの中にそのままメディエーションが起こっているから、彼が本当にどういうメディアが作りたいのかというのはわからなかったままでしたね。

犬塚: でもお話を聞いていて、いとうせいこうさんに近かったのかもしれないと思いました。エディターって、僕の中では二つイメージする意味合いがあるんです。いわゆる書籍の編集者というのと、あとは映画などのエディター。監督の撮ってきた何百フィートのフィルムがあって、そのパッセージ(節)をどう繋ぐか、というのが後者です。いとうせいこうさんや山際には、後者のエディトリアルを楽しむ側面がある気がしています。どなたか覚えていないんですが、「江夏の21球」についてもそういう感想を書いている方がいて。たくさんあるパッセージをハサミで切りながら並べていったものだという。

松岡: ありえますね。パッセージを自分でたくさん作ったうえで、エディティングできる人なのはたしか。しかも早いでしょう。黒沢明のようにゆっくりじゃなくて。

犬塚: 本当に、アンカーマンとしてキャリアを始めたことが全部に生きているんでしょうね。しかも同時期にものすごくいろいろな仕事をしていました。「江夏の21球」も、大事にはしていたけど、丁寧に時間をかけたわけではないと思います。

松岡: そう、すごい量の仕事をしていました。山際さんがあんなに仕事をしていたのはどうしてだかわかりますか?

犬塚: 頼まれた仕事を断らない、と決めていたみたいですね。しかも、物を書いて稼いだお金は残さないとも考えていたようで。だから持ち家を買わずにずっと賃貸で暮らしていて。母とは、それでよく喧嘩したらしいですけど(笑)。稼いだものは、旅行とかで使い切りましたね。だからおかげで、いろいろなところへ連れて行ってもらって、いい経験をさせてもらいました。

松岡: アシスタントはいたんですか?

犬塚: いなかったです。電話番はうちの母が家でしていて、家の奥に書斎があって……という。

松岡: つまり、原稿依頼もお母さんがとっていた?

犬塚: そうです。アシスタントになりたい人自体はいたみたいですが。ミーティングも家でしていましたよ。

松岡: アシスタント希望者は山ほどいただろうし、ご存命なら学校を開けましたよ。スポーツライターの学校なんて、今ないですから。

犬塚: 大学に籍を置く選択もあったでしょうね。そういうのは、本人が嫌がっただろうとは思いますが。

消費の速度の速さが文体の生成を阻んでいる

松岡: 今、犬塚さんはおいくつ?

犬塚: 33歳です。

松岡: 一番いい時期じゃないですか。チームラボの猪子くんが僕のところに来たのが33歳でしたよ。

犬塚: 猪子さんは、新しいものを生み出そう、これがかっこいいと思う文体をやっていこう、という気概がありますよね。

松岡: そうそう、文体。やっぱりスタイルを作っていかないと。 少し脱線しますが、たとえば斎藤工を見たとき、彼は文体を作れると瞬間的に感じましたよね。しかし、行き詰まるのではないかとも危惧しています。この10〜20年、新しいものを作るのはかなり難しくなりました。その背景には消費の速度が速くなりすぎたことがあります。

犬塚: もう一つ、参照先が潤沢にありすぎることも問題ではないでしょうか。それで自分のスタイルを作ることがおろそかになってしまっているようにも思います。デザインの世界でも、コラージュを作るのがうまい人はいっぱいいますが、白紙に線を引かせたときに、線の太さとか引き方のセンスがない、というような。

松岡: その通り。線の1本にどれだけスタイルを持たせられるかが本当は重要なんです。斎藤工を育てたいなら、カメラワークが変わらないとダメです。残念ながら今やメディアがそこまでやらないし、できないのですが。

必要なのは「再現する力」

犬塚: そういう時代に、山際淳司を「ちょっと読んでみる価値あるかも」と思ってもらうにはどうしたらいいのか。山際淳司が読み継がれるべきゆえんは、どこにあるとお考えでしょうか?

松岡: まず、20世紀はスポーツと芸能のメディアの時代だったんです。その両方を経験し、かつ芸能からスポーツに軸足が移った流れには、21世紀の視聴者も製作者もアスリートやタレントたちも、全員が属している。 その中で山際さんの仕事は、現在のメディア全部に影響力を持っていると思うんですよ。つまり宝物のようなもの。

犬塚: 忘れられているように見えて、影響はきちんと残っていると。

松岡: そう。21世紀の流行の元になるものを山際さんが持っている。ただし、それをきちんと周知するには、山際さんを分析しないといけないでしょうね。たとえばヴィム・ヴェンダースやタランティーノの話をするうえでは、榎本健一、チャーリー・チャップリン、フェリーニあたりを分析しないといけないのと同じ。一方で、今の時代がうまく取り入れられていない、リアルタイムでの再現性を持っているスタイルというのも、山際さんは作り上げていた。

犬塚: どういう意味でしょうか?

松岡: 「江夏の21球」も「スローカーブを、もう一球」も「たった一人のオリンピック」もそうなんですが、読めばリアルタイムな情景が立ち上がるんですよ。今の時代は、インターネットも松居一代も、実際にすべてリアルタイムで起きているものを見ることができます。でも、それがすなわち面白いわけではないんですね。そこに編集の意味がある。 山際的な編集された再現スタイルが導入できれば、山際さんから学ぶものはすごくあるでしょう。スポーツライターとしてだけではなく、すべてのメディアやすべてのスタイルの原型になりうるものですね。そのくらい彼はいろいろなものを持っていたと思います。

山際フォロワーが山際淳司になれなかった理由

犬塚: リアルタイムはだらだら流すものだと考えられがちだけど、リアルタイムというのは、「ここをやる」と決めたところをピンポイントで再現することで、初めて本質的な部分が明らかになるということでしょうか。

松岡: そう言ってもいいかもしれません。わずかなところが繰り返されることで、永遠に残ります。『雪国』の最初の一文、「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」という一文がずっと残っているのと同じです。 今はアニメやマンガで山ほどスポーツが取り上げられているけれど、それは全部フィクションです。リアルなスポーツの一角だけを切り取って、永遠化できる才能は、今の日本でも求められている。本当の山際流の見方ができる人を少しでも増やして、その目を高校野球や中学水泳に向けてあげて、彼らに自信を持たせてあげたいくらいですね。

犬塚: 山際のフォロワーというような人たちは、これまでも結構いたと聞いています。そこからポスト山際が出てこなかったのはどうしてだと思いますか?

松岡: 山際さんは取り上げる人を選ぶ力だけでなく、後ろのトタン屋根とか、雑草の光具合とか、それぞれの人物に合ったディティールをうまく残して書く力、書いてなくても読者に感じさせる力まで持っていたんですよ。他の人は、人を選ぶところまではできたけど、後ろの雑草の揺れまでは書けなかった。

犬塚: 背景が書けない?

松岡: 背景の中のここ一発というのが見抜けないんでしょう。押井守が「マトリックス」に対して「俺の真似しやがって」と文句をつけたけれど、たしかに押井作品のなかにあって「マトリックス」にないものってわかりますから。山際作品にとってのそれが何か、というのは、あなたの世代がもっと見つけていくべきこと。簡単なことではありませんが。

犬塚: 頑張りたいと思います。今日はありがとうございました。

(おわり)