しょせん男女は分かり合えない、から、男性も女性もそれぞれのしんどさがあって、だからこそ、対話しようよ、って空気になってきた昨今。しかし、どうしても「分かり合いづらい」こともある。1年前、その難題に文字通り身体を張って立ち向かった男性作家がいた――。

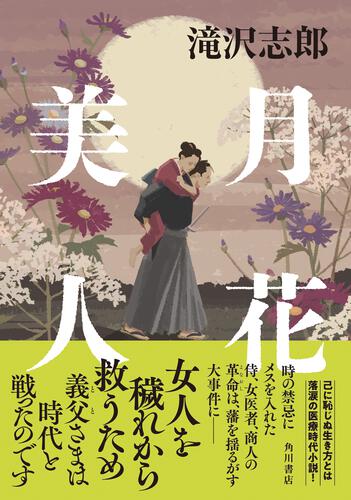

江戸時代を舞台に「生理用品」開発に立ち上がった武士、商人、女医者の戦いを描く時代小説『月花美人』。2024年8月、著者の滝沢志郎さんがXに投稿した、実際に生理用品を着用取材した際の体験談がバズったことを覚えていらっしゃる方も多いかもしれません。あのとき、滝沢さんはどんなことを思い、考えていたのか。刊行1周年の特別エッセイを公開します。

『月花美人』ロングセラー御礼、著者書下ろしエッセイ

男性作家が「生理」を書くためにしたこと

荒唐無稽、だからこそのリアリティ

昨年7月、長編小説『月花美人』を刊行した。月経が「穢れ」とされていた江戸時代に、生理用品を作ろうとした武士の物語である。もちろんフィクション、荒唐無稽と言ってもよい設定である。

だからこそ、リアリティをとことん追求すべきだと思った。

そもそも月経(生理)とはどのようなものなのか? 時代考証以前に、現在の女性たちが経験していることについて、男性である私にはろくな知識がなかった。生理を自分の身をもって体験することはできない。ならば、学ぶしかない。

この記事では、そのときの「学び」の過程と、その中で考えたことを綴ってみたい。

無知な自分に直面

学ぶための資料は豊富だった。生理用品メーカーのWEBサイトには、生理について解説した特設ページがある。初潮を迎える人のためのもの、その家族や学校の先生のためのものまであった。少し医学的な知識がほしければ、婦人科のWEBサイトでも多くのわかりやすい解説を読むことができる。良質な情報は、じつはネットにも読みきれないほどある。

そして、あまりに多くのことを知らなかった自分に呆然とした。生理期間や経血量に大きな個人差があること、経血量が日によって違うこと(“多い日も安心”の意味を初めて理解した)。これも個人差はあれど、月経困難症やPMS(月経前症候群)といった症状が想像以上に多くの女性を苦しめているという現実。

自分がこれまで学校や職場で接してきた女性の中にも、こうした悩みを抱えていた人たちがきっといたはずである。何も気付かなかった。どんな演技力だよ、と筋違いに責めてみたくもなる。無神経な言葉や態度で傷つけたことがなかっただろうかと、冷や汗が出る。

取材の初歩から、あまりに「知らない」自分に直面した。こんなに無知な人間が、月経をテーマにした小説を書いてもいいのだろうか。そんな疑問も当然浮かぶ。

だが、そこは逆転の発想である。主人公も自分と同じく「知らない」人間とし、彼が「知っていく」過程を物語の見どころにすればよい。それは自分の恥を晒すことでもある。だが、残念ながら、男性の中で自分だけが特別に無知だとも思えなかったのである。

ナプキンを着けてみる

『月花美人』には、主人公が自分で作った生理用品を自分で着けて試す場面がある。

作者も試してみた。生理用品づくりをテーマにするなら当然だと思っていた。アンネナプキン(日本のナプキンの元祖)の宣伝課長も、インド映画『パッドマン』の主人公も、男性でありながら自分で試していた。私もそうした。これが後にちょっとした話題になるのだが、このときは知るよしもない。

まず、ドラッグストアで生理用品(ナプキン)を買う。一番安いものを選ぶ。江戸時代が舞台なので、高価(≒高性能?)なものは違うだろうという直感である。

帰宅し、開封した第一印象は「薄っ」。ナプキンにお猪口一杯の水を垂らし、しばし待つ。ポリマーによってゲル状に固まる。表面を撫でてみる。

……サラッサラやんけ。

衝撃だった。すごい技術だ。こんなにサラサラだと不快感もほとんどないのではないか。そう思いつつ着けてみると、表面はサラサラのようでも、やはり水分を感じる。生乾きの下着を想像してみるとよいかもしれない。

1日、ナプキンを着けて生活してみることとする。外出の準備。生理中に白いズボンやスカートを履きたくない気持ちがよくわかる。水分が滲み出しそうで不安。濡れたら色が目立つズボンは避ける。透明な水でもそうなのだから、経血なら不安は何倍にもなるだろう。

外出してすぐに気付く。あんなに薄いナプキンなのに、歩いているとしっかり気になる。よじれそう。股擦れ起こしそう。スマホで調べてみると、やはり股擦れを起こす人もいるようだ。歩く。座る。立つ。階段を上る。下りる。何をしても気になる。「着けてないみたい」というキャッチコピーの偉大さを実感する。

トイレの個室でナプキンを交換。湿ったナプキンを外したときの安堵感……。2~3時間ごとの交換が推奨されるが、衛生面だけでなく精神的な効果もありそうだ。湿ったものが肌に密着しているのは、それだけでストレスになる。かぶれも起こしやすいだろう。「しあわせ素肌」「はだおもい」などの商品名は、ナプキンに求められるものを如実に表している。

はたと困った。男性用トイレには汚物入れがない。「使用済み」のナプキンをゴミ箱に捨てるのは悪い気がして、とりあえずレジ袋に入れた。男性でも尿漏れや痔のためにナプキンを使う人はいるはずだが、どうしているのだろう。

終日ナプキンと共に過ごし、夜、就寝の準備。ようやくナプキンから解放されると思ったとき、愕然とする。

――寝るときも着けていなければならないのだ。

就寝中に取り替えることはできないので、夜用という大きめのものを使う。買っていない。「夜用を買う」こと自体、頭になかった。買いに行くべきか……?

正直なところ、ここでリタイアした。

股に水分を感じたまま眠りたくない。安眠できる気がしない。きっと明日の仕事にも影響するだろう。「超熟睡」という商品名は、これもまた「夜用」に求められるものを端的に表している。

丸1日我慢できなかった。これはある意味、とても有意義なデータだ。そう自分に言い訳して、テストを終えた。

このわずかな体験だけでも、水分を含んだナプキンが股にあることのストレス、「漏れる」ことへの不安、これが人生の約半分の年月にわたって毎月続くことの憂鬱が想像できた。もちろん、このテストは本物の月経とはかなり条件が違う。PMSも月経困難症もない。気付くことは多かったが、わかった気になってはいけないと肝に銘じた。

ナプキン体験レポートがバズる

『月花美人』の刊行後、執筆の裏話として、生理用品を試した体験をSNSに投稿した。

バズった。インプレッションは350万に達した。

「面白い」「誠実なレポート」「この人の本に興味を持った」など、嬉しい反応が多かった。自身の体験を教えてくれる人も多く、立ち上がったときに「ドロッと出る」不快感や、経血とはいえ血を見るのはやはり憂鬱という声などが寄せられた。月経困難症やPMSの情報はネットでも見つけやすいが、このような「病名がつかないわずらわしさ」は意外にまとまった情報が少ないように思う。

男性用トイレに汚物入れがないことにも、ナプキンを使用している男性やご家族からのコメントが寄せられた。これに関しては、すでに数年前から改善の動きがあるそうである。

「ありがとう」の違和感

「わかろうとしてくれたことがうれしい」「ありがとうと言いたい気持ちになった」

そんな声も多くいただいた。嬉しかったが、同時に違和感もあった。

最初から読んでいただければわかるとおり、私自身も何も知らない人間だった。それなのに、自分の作品のために「理解」しようとしただけで、ほめられ、感謝されてしまう。

そこから感じたのは、多くの女性たちの「絶望」である。

――話しても無駄。

そう思わされてきたのではないか。話しても無駄。むしろ傷つくだけ。ネットにはそう思わせるに十分な、心無い言葉が溢れている。リアルでも同様かもしれない。だから、「少しでもわかろうとした男性」の存在が意外だったのではないか。自分の投稿に対して心無いレスポンスがほとんどなかったことも含めて、これこそが男性であるがゆえの「履かせてもらっている下駄」ではないかと感じた。

じつはデビュー作『明治乙女物語』の刊行時にも、似た体験をしていた。鹿鳴館時代の高等師範学校女子部が舞台で、「女に学問はいらない」という世間の偏見に晒され、国策に翻弄されながらも自己を貫く女性たちの物語である。「男性作家がこれを書いてくれたことが嬉しい」とよく言われた。ありがたいと思いつつ、それが「下駄」であるとも感じていた。

そのときの違和感は、『月花美人』にも反映している。生理用品づくりを進める主人公は、女性を「穢れ」とする世の中に、「根っこから歪んでいるのではないか」と疑問を抱く。それに気付くのは、生理用品づくりを嘲笑われたときではない。女性に「感謝」されたときなのである。

今は江戸時代よりマシになっただろうか。生理を「穢れ」と思う人はほとんどいないだろう。生理中の女性が小屋に隔離されることもない。

つい最近、こんなニュースを見た。一人の女性県議が女性用トイレに生理用品を常備するようSNSで訴えたところ、大量の抗議を受け、殺害予告まで届いたというのだ。

「偏見」という怪物は、むしろ一部の人々の中に凝縮され、悪意を増しているようにさえ見える。これは一時のバックラッシュだと信じたい。そうでなければ、あまりに救いがない。

刊行から1年経って思うこと

『月花美人』の刊行後、自分の周囲で変わったことといえば、身近な女性たちが自分から生理の話をしてくれるようになったことだ。そのときの空気は、とても「楽」である。相手が聞く耳を持っているとわかれば、話してくれる女性は多いのだ。

『月花美人』は、じつはデビュー前から書き始めていた物語である。刊行をあきらめかけた時期もあったが、8年目にしてようやくKADOKAWAに拾っていただいた。

8年の間に、生理についての「語り」はずいぶんオープンになってきたと思う。テレビで特集が組まれ、YouTubeで有名タレントが生理用品の使用感をレポートする。雑誌でもフェムケア特集が組まれている。

ただ、当然ではあるのだが、女性向けの発信が多いように思う。男性にも正しい知識をもっと発信していくべきではないだろうか。

私が子供の頃に読んだ漫画では、怒っている女性キャラが「あの日か?」などと男性キャラにからかわれる場面があった。漫画の影響は大きい。少年漫画誌で生理の特集を組んでみてはどうか、と提案したい。

男性にも、否、自分で体験できない男性にこそ正しい知識が必要ではないだろうか。女性と一切関わらずに生きている男性などいないはずだ。ナプキンを着けてみろとは言わない。手に持っているスマホで、ユニ・チャームのWEBサイトを開いてみるだけでいい。そこには良質な情報がちゃんとあるのだから。

必要なのは、無知な自分に直面する(かもしれない)覚悟だけである。

作品紹介

書 名:月花美人

著 者:滝沢 志郎

発売日:2024年07月26日

江戸時代、侍が生理用品開発に立ち上がる――!?

【Xで著者のポストが話題沸騰!書評も続々、いま最旬の時代エンタメ小説!】

菜澄藩の郷士・望月鞘音は、姪の若葉との生活を少しでも楽にしようと、傷の治療に使う〈サヤネ紙〉を作っていたが、幼馴染の紙問屋・我孫子屋壮介から改良を頼まれる。町の女医者・佐倉虎峰の依頼だというが、目的を明かさないので訝しく思うと、それは「月役(月経)」の処置に使うためであった。自分の仕事を穢らわしい用途に使われた、武士の名を貶められた、と激怒する鞘音だったが、時を同じくして初潮を迎えた若葉が「穢れ」だと村の子供にいじめられたことを知る。女性の苦境を目の当たりにした鞘音は迷いつつ、壮介や虎峰と協力し、「シモで口に糊する」と誹られながらも改良した完成品〈月花美人〉を売り出そうとするが――。己に恥じない生き方を問う、感動の医療時代小説!

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322312000919/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら

関連記事

【試し読み】江戸時代、侍が生理用品開発に挑む!? 滝沢志郎『月花美人』刊行記念 第1章特別公開!

https://note.com/kadobun_note/n/n6e48b8becf68

【作品情報まとめ】滝沢志郎『月花美人』

https://note.com/kadobun_note/n/nccb195239e0a

【インタビュー】生理というデリケートなテーマをどう扱うか、本当に悩みました。時代小説『月花美人』刊行記念 著者・滝沢志郎インタビュー

https://note.com/kadobun_note/n/n8ba11bac4b75

【書評】茶化すのではなくのめり込ませるために仕掛けられた笑い――滝沢志郎『月花美人』レビュ―【評者:吉田大助】

https://note.com/kadobun_note/n/nd3877d9cff9

【書評】社会の根っこからのおかしさに気づくのに性別も属性も年齢も国籍も関係ないのだ。アイドル・和田彩花が読む、時代小説『月花美人』(著:滝沢志郎)

https://note.com/kadobun_note/n/n97407718a5c6

【書評】女性への凄まじい差別の時代、何かが間違っていると気づいた男たちの存在が心に残る。小説家・中島京子が読む、『月花美人』(著:滝沢志郎)

https://note.com/kadobun_note/n/n7b29457841c4

【祝・第7回 ほんま大賞受賞】滝沢志郎『月花美人』著者から喜びのコメントが到着!

https://note.com/kadobun_note/n/n8fb036409294