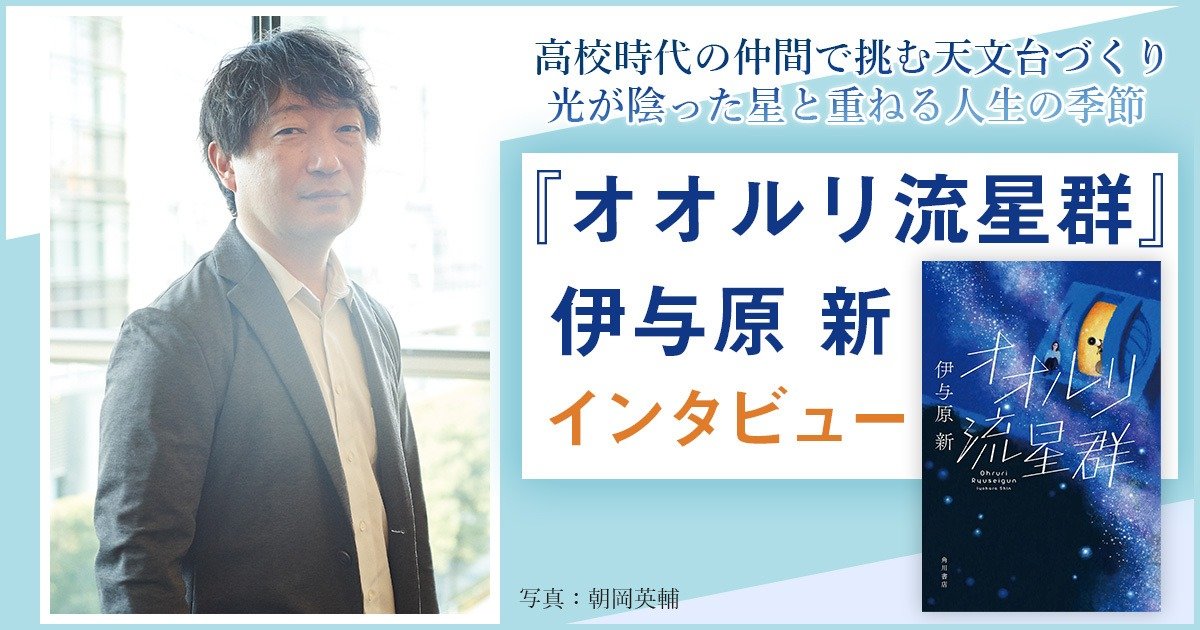

取材・文:河村道子 写真:朝岡英輔

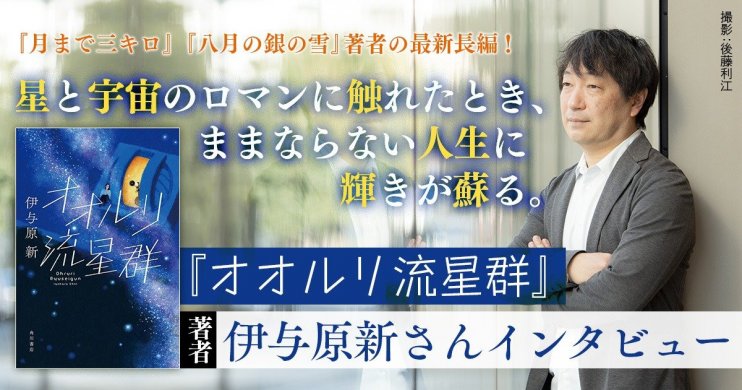

『オオルリ流星群』伊与原 新インタビュー

※本記事は、「ダ・ヴィンチ4月号」に掲載されたインタビューを転載したものです。

行き詰まった人たちが、それまで縁のなかった科学的な世界に出会ったとき何が起こるのか。それを見てみましょう─。新田次郎文学賞受賞作『月まで三キロ』や、直木賞、本屋大賞候補作になった『八月の銀の雪』も、大学院で地球惑星科学を専攻し、研究の世界にずっと身を置いていた伊与原さんならではのそんな発想が執筆の起点になっているという。

「人生に行き詰まった人たちを書きたかったわけではないんです。さらにそんな気持ちになっている方に、この物語が癒やしになってほしいなんてこと、考えたこともないんです」

そんな伊与原さんのフラットさが構えることなく心を委ねられる物語を生み出しているのだろう。やりきれなさを抱えるとき、眺めた月が思いがけず心を静めてくれるように。月も海も星も、誰かの心を救いたくてそこにあるわけではない。

「『月まで三キロ』と『八月の銀の雪』では、科学的なものに触れて世界の見方が変わるということをコンセプトにその瞬間を切り取った短編を書いてきました。『それを長編でやってみませんか?』と言われ、物語のファクターを考えたときに浮かんだのは、2019年の京都大学と国立天文台のグループが市販されているアマチュア用の天体望遠鏡を使い、太陽系の果てにある微惑星を発見したニュースでした。天文学のプロジェクトは何十億も予算を組み、国際協力をして、というのが通例だったのですが、小さなチームの工夫とアイデアでそれだけのことを成し遂げたということが科学好きの人たちの間で話題になっていたんです」

国立理工系最難関大学の天文学科に進み、国立天文台の研究員になったスイ子こと山際彗子が秦野市に帰ってきている─。「まさか、スイ子か? なんでまた?」と45歳になった高校の同級生たちが真相を確かめるべく集まるところから始まる『オオルリ流星群』は、秦野市の丹沢山地に太陽系の果てを観測する天文台を手づくりで建てるという、一見無謀とも思える彗子の計画に協力することになったかつての仲間たちの物語。高校最後の夏、6人で巨大タペストリーを制作した〝あの仲間〟が集うのは28年ぶりのことだった。

「文化祭に出展するため、空き缶1万個を使い、校舎の壁を覆うタペストリーを作ったという作中の話は、僕の実体験なんです。強烈な体験だったそれを題材にした小説をいつか書きたいと思っていました。タペストリー制作の過程で激しく感情を揺さぶられる体験を共有した高校生たちが、45歳という人生の中間地点くらいの時期に差し掛かったとき、今度は天文台づくりに挑戦する。その過程でどんな世界が見えてくるのか追ってみたかったんです」

自分は幸せホルモンに恵まれていない─。物語は、父から継いだ薬局を営む仲間の一人、薬剤師・久志のそんな語りから始まる。

見ている像が違う語り手 各々のなかで起きる変化

「久志はわりと自分に近い人です。何か良いことがあっても思っていたほど楽しくないし、幸せでもないとつい感じてしまうところが。彼はうまくいっている人を素直に祝福することができない人でもある。彗子の非凡さや、明確な目的を持ち、それを実現していこうとする姿に高校時代も今も嫉妬と羨望を抱いている」

〝45歳定年制〟を持論とし、会社を辞め、司法試験に挑戦中の修と地元中学で理科教師を務める千佳が、さすが彗子! と積極的に協力しようとするなか、久志はひとり複雑な忸怩たる思いを抱えている。

「前向きに〝応援しよう!〟という人より、久志のような人の方が感情を重ねられる人はきっと多いのではないかなと。でも彼は〝俺はいいや〟とならず、〝巻き込まれていく〟。大人になると皆、表面上の付き合いが上手になっていきますよね。そんな中、受動的でありながらも、巻き込まれていく経験をしたことは、彼にとって良かったなと思っています」

物語は千佳の視点でも語られていく。自室に引きこもるようになった仲間、和也の様子に心を砕く彼女は、高校時代、空き缶タペストリーづくりを発案し、完成が大詰めになったとき、突然メンバーを抜けたもう一人の仲間、恵介に対し、切ない想いを抱いていた。バスケ部のエースで人気者だった恵介はその1年後、19歳で死んだ。仲間を抜けたことに対しても、その死についても、〝なぜ?〟という思いは千佳のみならず、皆の心にわだかまっている。

「久志と千佳を語り手として交互に登場させたのは、彗子と恵介に対する感情が明らかに違うことがわかったから。千佳が恋心を抱いていた恵介は、久志にとっては崇拝の対象、一方、彗子は久志にとっては嫉妬、千佳にとっては〝自分の夢を持っていてすごい〟という応援の対象。二人のなかで各々の見方があり、そうなると悩みはこういうものになるなと。天文台づくりが進むなかでの感情のぶつかり合い、そして過去のある出来事が明らかになっていくなかで、久志と千佳にどんな変化が起こっていったのかということを捉えていこうと思いました」

天体の世界にあるものと自分の内面が重なり合う

土地探しから建築方法、予算のことなどをはじめ、リアルな天文台づくりのプロセスが物語とともに描き出されていることにも心が躍る。

「書いてある通りにつくれば、実現可能だと思います。天文台ができたら、彗子がやろうとしていることも条件が揃えば、きっとできる」

彗星はどこからやってくるのか?彗子はずっとそれを考え続けている。そしてなぜ彼女がそこにこだわるのか─。それが見えてきたとき、仲間たちのなかで何かが変わり始める。

「彗子がこだわる、惑星になれなかった微惑星が太陽系のふちに取り残されたエッジワース・カイパーベルトは彗星の起源、流星がやってくるところ。自分たちがつくった天文台で、そこにある小天体、彗星の元みたいなものを見られるかもしれないんですよ、という面白さを物語のなかでは伝えかったんです。流星のふるさとでもある、そこを見ることは、遥か彼方の銀河を見るのとはちょっと違う。もう少し自分たちの世界と地続きな感じがあるんです」

彗子が説明していく天体の世界。久志はその中のある現象に自分を重ねる。仕事も家族との関係も思うようにいかず、「とにかく自分はわからなくなっているのだ。この先、どう生きていきたいのか」という〝今〟を。

「恒星の光をエッジワース・カイパーベルトの小天体が横切ったとき、一瞬、光の量が落ちる〝星食〟という現象に彼は自分の人生を重ねる。自分が目印にしていた星が陰ったようないまの時間を。自然の世界にあるものと彼が自分の内面と照らし合わせるところは、僕がこの物語のなかで書きたかった場面の一つでした」

ある年代以上の人であれば、この物語を読んでいると聞こえてくる有名な歌がある。作中にも登場するその歌の歌詞にある〝1972年〟は登場人物たちが生まれた年であり、伊与原さんが生まれた年。そしてその年にはさらなる秘密が……。物語に巡らされた数多の糸が繋がったとき、読む人の中でそれまで見えなかった星が瞬き始める。ラストに待っている、伊与原さんならではの展開は圧巻で、泣きたくなるほど優しい。

「仲間のうちの一人がしているインターネットではない発信方法を書いていたとき、早い段階でその場面を思いつきました。登場人物たちそれぞれの悩みに付き合うなか、そのラストに向かって、ずっと書き続けていたような気がします」

作品紹介・あらすじ

伊与原新『オオルリ流星群』

オオルリ流星群

著者 伊与原 新

定価: 1,760円(本体1,600円+税)

発売日:2022年02月18日

見えない星が、人生の幸せを教えてくれる。

「あのときのメンツ、今みんなこっちにいるみたいだぜ」「まさか、スイ子か? なんでまた?」スイ子こと、山際彗子が秦野市に帰ってきた。手作りで太陽系の果てを観測する天文台を建てるというのだ。28年ぶりの再会を果たした高校時代の同級生・種村久志は、かつての仲間たちと共に、彗子の計画に力を貸すことに。高校最後の夏、協力して巨大なタペストリーを制作した日々に思いを馳せるが、天文台作りをきっかけに、あの夏に起きたことの真実が明らかになっていく。それは決して、美しいだけの時間ではなかった。そして久志たちは、屈託多き「いま」を自らの手で変えることができるのか。行き詰まった人生の中で隠された幸せに気付かせてくれる、静かな感動の物語。

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/321904000343/

amazonページはこちら

見えない星が、人生の幸せを教えてくれる。

伊与原新『オオルリ流星群』特設サイトはこちら!

https://kadobun.jp/special/iyohara-shin/

ダ・ヴィンチ 2022年4月号

こちらの記事もおすすめ!

年齢を重ねると「こういうやり方もある」と考えることができるんです。――作家・伊与原新が新作小説『オオルリ流星群』で描く「隠れた幸せの見つけ方」

『月まで三キロ』『八月の銀の雪』著者の最新長編!

『オオルリ流星群』著者・伊与原新さんインタビュー

https://kadobun.jp/feature/interview/f4zbsgetgjk0.html

伊与原新がおすすめする「星と宇宙のロマンを感じる5冊」

https://kadobun.jp/feature/readings/85n6th6hg204.html

輝きを放つ物語たち☆彡 「流星小説5選」

流星をモチーフにした、ロマンと感動をくれるおすすめの本をご紹介!

https://kadobun.jp/feature/readings/entry-45399.html