文・構成:瀧井朝世

結末がすごい小説から、科学入門のエッセイまで

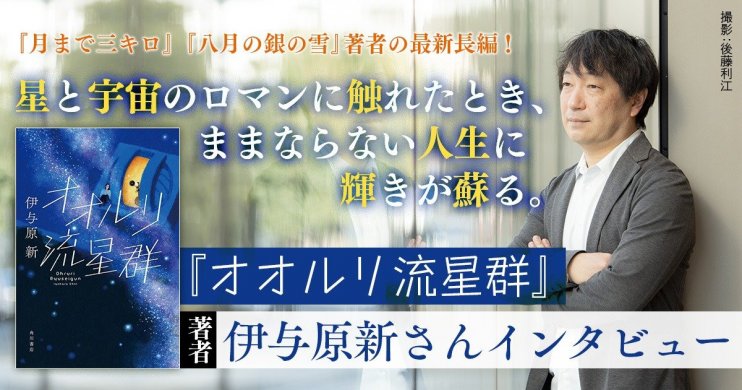

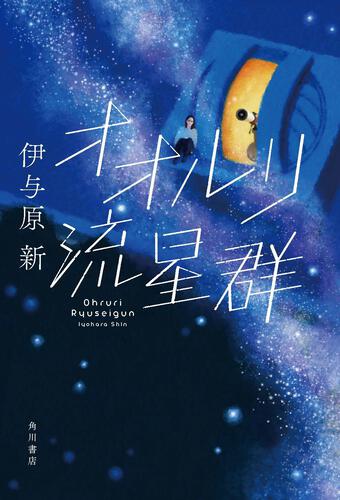

2022年2月18日に伊与原新『オオルリ流星群』が発売されました。

日々の生活に行き詰まりを感じる45歳の男女。28年ぶりに再会した高校の同級生と、天文台を作る日々は、あの夏がまぶしいだけの日々ではなかったことに気づく道のりでもありました。感動作『オオルリ流星群』の魅力をもっと楽しむための5冊を、伊与原新さんに選んでいただきました。熱い推薦コメントとともにお楽しみください。

▼見えない星が、人生の幸せを教えてくれる。

伊与原新『オオルリ流星群』特設サイトはこちら!

https://kadobun.jp/special/iyohara-shin/

伊与原新がオススメ! 星と宇宙のロマンを感じる5冊

あの大ベストセラーSFの続篇

アーサー・C・クラーク『2010年宇宙の旅〔新版〕』(伊藤典夫訳 ハヤカワ文庫)

僕は特別SFに詳しいわけではないのですが、クラークだけは好きで読んでいたんです。『2010年宇宙の旅』にも謎の物体モノリスが出てきますが、ああした大いなる知性が地球を見守っているという世界観がすごく好きなんですね。ただ、僕はその続篇の『2010年宇宙の旅』のほうがはるかに好きなんです。というのもこれはアストロバイオロジー(宇宙生物学)小説なんです。宇宙生物学というのは、宇宙人について研究する分野だと説明すると荒唐無稽な印象ですが、どういう条件の惑星ならば生物は存在しうるのかという、真面目な研究です。

この小説では、宇宙船アレクセイ・レオーノフ号が、木星の衛星、エウロパに着陸した中国の宇宙船から救難信号を受け取ります。そのメッセージによると、エウロパには生命が存在するらしい。その謎を究明しようという内容です。

エウロパって表面が氷で覆われているんですが、その下の海に生物がいる可能性がある、といわれているんです。実際にこの先、探査機を送る計画もある。クラークはずいぶん前にその可能性を小説に使っているんですよね。この小説は、結末もすごいですよ。

天文学者が描く宇宙人とのファースト・コンタクト

カール・セーガン『コンタクト』(池央耿、高見浩訳 新潮文庫)

幼い頃に父と一緒にアメリカの科学ドキュメンタリー「コスモス」をよく見ていたんですが、その司会を務めていたのが天文学者のカール・セーガンでした。ノンフィクションの著作もたくさん出している人なんですが、これはSF小説です。女性科学者が宇宙からの電波信号を受け取るという、いわゆるファースト・コンタクトものです。彼自身、人生をかけて地球外文明の探査に尽力した人で、どうにかして宇宙からのメッセージを受け取って、高度に発達した文明人に自分たちがまだ知らないことを教えてほしい、という願いを持っていたんですよね。これは彼のその願望が詰まったような小説です。いかにも真面目な科学者の小説だなと思わせるのが、宇宙から届くメッセージが、素数なんです。ラストに関しても、彼の思いが凝縮されているように感じます。

カール・セーガンはオカルトや疑似科学を批判していたことでも有名なんですが、そんな彼でも宗教と科学との折り合いをどうつけるか悩んでいた節があります。この小説でも、科学者が宗教にどう対峙するかといった側面が描かれていて、そこも興味深かったです。

生命誕生に必要な条件とは

阿部豊『生命の星の条件を探る』(文藝春秋)

著者の阿部豊さんは、大学院生の時に発表した「地球の大気と海の起源」に関する研究で一躍脚光を浴び、以来、惑星形成論のトップ研究者として活躍されてきた方です。2003年にALSを発症されて2018年に亡くなりましたが、「果たして地球は特別な奇跡の星なのか?」という問いを追い求め続けた研究者人生だったと思います。

この本は亡くなる3年前に出版した、自らの研究をまとめた一般向け解説書です。「水」「酸素」などといった項目ごとに、どういう条件になれば生命が誕生するのか、今わかる知見で語っていく。これまでに明らかになったことだけでなく、何がまだわかっていないかということも詳細に述べられているんですが、そのことによって、阿部さんの「知りたい」という強い気持ちが読者にも伝わってきます。やっぱり、一流の研究者は「知りたい」という思いの度合いが違うんですよね。口述と特別な入力システムを駆使して3年以上かけて執筆した、情熱の書です。

美しい情景が浮かぶ科学エッセイ

全卓樹『銀河の片隅で科学夜話』(朝日出版社)

著者の全卓樹さんは物理学者。これは難しい解説書ではなく、さまざまな科学的な事柄を短い文章に凝縮させたエッセイ集です。「天空編」「原子編」「数理社会編」などの項目に分かれていて、流れ星について、ブラックホールについてなど、宇宙に関する記述もたくさん出てきます。「月は1年に3.8センチずつ地球から遠ざかっている」といった話も出てきて、僕と興味の対象が似ている気もします。

この本の大きな魅力は、非常に文章が流麗で、読んでいるうちに美しい情景が浮かんでくる。このレトリックがすごいなと感心してしまいます。「へーそうなんだ」と発見することも多く、想像力とロマンをかき立てる。科学に詳しくないけれど本を読むのは好きという方に、科学への入り口の一冊としてよいのではないかと思います。

仲間と天文台を作った日々

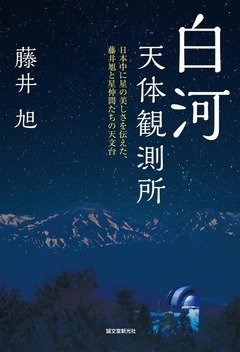

藤井旭『白河天体観測所 日本中に星の美しさを伝えた、藤井旭と星仲間たちの天文台』(誠文堂新光社)

新作『オオルリ流星群』を書く際にも参考になった一冊です。

著者の藤井旭さんは小さい頃から天文マニアで高校で天文部も創設されたんですが、そちらの道には進まず多摩美術大学に進学したという方です。学問として研究するというより、天体観測自体が好きな方のようで、20代だった1969年に、仲間と一緒に福島県の白河に天文台を建設。その天文台は東日本大震災で被災してなくなってしまったのですが、それまでは日本中の天文マニアと繋がっていて、いろんな人が参加されていたようです。

藤井さんはたくさんの著作を刊行していますが、この本は天文台の立ち上げの経緯や、出来上がってからの日常が書かれた一冊。面白いのは、関係者はみんな平等ということで肩書は一切作らず、天文台の台長も藤井さんが飼っていた犬のチロが務めていたということ。それに、誰がどれくらい建設の際の費用や維持費を出したか定かではなく、その時その時にお金にゆとりがある人が出していたようなんです。

プロの研究者ってやっぱり多かれ少なかれ「人に認められたい」「大きいプロジェクトをやりたい」という気持ちがあると思うんですが、この人たちには一切そういうのがない。純粋に楽しんでいる姿に、なにかすごく感動します。泣きたくなるくらい羨ましいです。

『オオルリ流星群』著者・伊与原新さんインタビュー

年齢を重ねると「こういうやり方もある」と考えることができるんです。――作家・伊与原新が新作小説『オオルリ流星群』で描く「隠れた幸せの見つけ方」

https://kadobun.jp/feature/interview/f4zbsgetgjk0.html

見えない星が、人生の幸せを教えてくれる。

伊与原新『オオルリ流星群』特設サイトはこちら!

https://kadobun.jp/special/iyohara-shin/