3刷重版出来!『幻妖能楽集』波津彬子インタビュー

著名な能楽のあらすじをコミカライズした、波津彬子さんの『幻妖能楽集』(監修・コラム:山内麻衣子さん)が、このたび3刷重版出来!

記念して、「ダ・ヴィンチ」2022年3月号の「お化け友の会通信 from 怪と幽 vol.001」に掲載された波津さんのインタビューをお届けします。

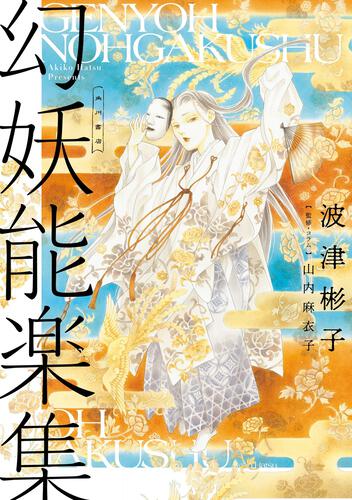

『幻妖能楽集』

波津彬子:著 山内麻衣子:監修・コラム

KADOKAWA怪と幽C 1100円(税込)

「小鍛冶」「隅田川」などの著名な能楽作品を人気少女マンガ家・波津彬子の美麗な絵で短編にコミカライズ、評判を呼んだ連載を書籍化。金沢能楽美術館学芸員の山内麻衣子による書き下ろし解説コラムも作品ごとに収録。

能を作る人の根底にあったのは、マンガ家である私と同じ気持ち

近年、テレビドラマなどでも取り上げられ、日本文化の礎として注目されている能の世界。『幻妖能楽集』は、そんな能の世界のコミカライズに、画業40年超の少女マンガ家・波津彬子さんが挑んだ作品だ。

「お能って、予備知識がない状態で見ても、なかなか楽しめないんですよね。『シテ(能の主役)の人は立っているだけでオーラが違う』といったこともよく聞きますし、“感じる”ことが大切だとも理解しているのですが、それでもわからないものはわからないな、と(笑)」

波津さんは、能を愛した加賀藩前田家のお膝元、金沢で生まれ育った。金沢市の市立中学校に通う中学生は、3年生のとき全員、授業で能を見に行くのだという。

「曲目は毎年同じで、かならず『羽衣』と狂言の『

波津さんも、中学生のときは鑑賞しながら眠くなってしまったと言うが、能との縁は続いていた。

「私の姉は花郁悠紀子というマンガ家でしたが、塚本邦雄や赤江瀑といった、お能をテーマにした昭和の幻想文学に刺激を受けた人だったんです。姉が金沢の定例能の会員だったので、彼女が他界したあと私が引き継ぎました。年に1回か2回観ることはあったかな。そのあと、大学時代に能楽サークルに所属していたというアシスタントさんが私の仕事場に入ってきたので、彼女に誘われて多くの能公演を観た時期もありました。わからないまま観ていたんですけどね」

金沢では、安価に能を鑑賞できる機会もあり、能の稽古をしている人が、膝の上に謡本を広げている光景なども見られるそう。さすがは江戸時代から庶民にまで広く能楽が浸透し、大工や植木職人が仕事をしながら謡を口ずさむために「謡が空から降ってくる」と言われる金沢だ。

そして、このように能楽がさかんな土地だからこそ、波津さんは、本書を語る上で外せないキーパーソンとの出会いを果たす。その人物とは、日本で唯一の公立能楽専門美術館、金沢能楽美術館の学芸員で、本書の監修と解説コラムを担当する山内麻衣子さんだ。

「マンガ家のかまたきみこ先生が、刀をテーマにしたマンガを描いていらっしゃるんです。かまた先生が刀を鑑賞する女子会を企画していらしたので、それを金沢でもやってほしいというお願いに乗ってくださったのが山内さん。彼女が勤務する金沢能楽美術館で、『加賀藩前田家ゆかりの刀剣と能〈小鍛冶〉』という展覧会が開催されました」

その展覧会で、波津さんが刀の誕生にまつわる「小鍛冶」という能のあらすじを紹介するために描いたのが、『刀剣乱舞』でも人気の刀剣・小狐丸が登場する「小鍛冶」だった。展覧会のために描かれた8ページのマンガ「小鍛冶」は、雑誌『Mei(冥)』にも掲載され、シリーズ化。掲載誌を『幽』『怪と幽』と移しながら連載された。

「当時は『刀剣乱舞』のリリース前で、私もゲームのことはまったく知らずに描いたのですが、今となっては、小鍛冶の絵に刀剣女子の方々が反応してくださっているようです。お能に興味がある方たちだけでなく、ゲームを入り口にして読んでくださる方もいることはラッキーだなと。ただ、それは偶然そういう状況ができ上がったというよりも、お能が日本の文化のとても大事なところにあるものだからだと思います。着物の柄なども、能装束に由来するものが多いんですよ」

衣装については、本書の執筆にあたっても、能装束等を専門とする山内さんから、細やかなアドバイスがあったという。

たとえば、本作に収録されている能「葵上」は、光源氏の愛人・六条御息所が車争いで正妻の葵上に敗れ、屈辱を味わったというエピソードをふまえている。マンガでは、それを暗示すべく、葵上を苦しめる六条御息所の怨霊が、車輪文様の衣装で「破れ車」を背景に語る姿が、波津さんの美麗な筆で表現された。

「お能の装束には決まりがあって、色や形で『この人はこういう身分だ』などとわかるようにできているんです。『三角形の鱗文様は鬼のトレードマーク』というように、柄にも意味があるんですよ。マンガにするときは、登場人物は能装束を着ているわけではありません。でも、本作以外で日本の幻想話を描くときなどに、『鬼を出すときは鱗柄を使おう』などと、お能の決まりごとを取り入れてみるのは楽しいですね」

山内さんの学芸員としてのアドバイスは、衣装や背景などについてはもちろん、マンガの流れについても及んだそうだ。

「山内さんは、ネームというマンガ制作における最初のコンテをお見せすると、それをきちんと読んでくださって。『この登場人物がここに至るまでにはこういう感情があったはずなので、こんな感情を入れてみては?』といったアドバイスもくださるんです。私は、少女マンガは心情を描くものだと考えていますし、コンテも心情をメインに作るのですが、山内さんもそれに寄り添ってくださった感じですね。お能をマンガにするという試みは今までにもあったと思いますが、こうして衣装の柄までこだわって描き、心情を追ってストーリーを作っているものはなかったからこそ、『幻妖能楽集』は褒めていただけることが多いのかなと思います」

生きた時代や世界の異なる人物でも、その心情を追うことができると、あらすじはもちろん、読後、わたしたち読者の胸に、しっかりと残るものがある。しかし、“見えないもの”を観る能を、マンガとして“見える”ように描くにあたっては、苦労も少なくなかったのではないか?

「そうですね。実際の能は、なにもない舞台にシテやワキ(能の主役の相手役)、地謡に

こうして能と向き合ううちに、波津さんにはひとつの発見があった。

「『定家』で本来なら結ばれるはずのないふたりの恋愛を描いたり、『紅葉狩』は舞台映えを意識していたり……お能を大成した観阿弥や世阿弥ら、お能を作る人の根底にあったのは、『こうしたらおもしろいんじゃない?』という、お話を作る私たちと共通するものなんですね。そうして作られたお能の曲は、歌舞伎にアレンジされたり、現代の文学者たちに小説にされたりして、また未来へとつながっていく。いきなり舞台を観てわからないなと感じても、調べていくと、『この心情ならわかる』『こういう時代背景があるからこうなっているんだな』と、現代の私たちもちゃんと受け取れるものがあるんです。お能の核にあるストーリーは、普遍的なものなんですね」

難解な印象の能を美麗なマンガで楽しめて、さらに解説コラムで知識を深めることもできる本書。「能は気になっているけど、鑑賞するにはハードルが高くて……」と感じている初心者はもちろん、より深く幽玄の世界を楽しみたい読者にとっても、最適な入門書であると言えそうだ。

ダ・ヴィンチ2022年3月号

バックナンバーはこちらから

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g322102000555/

最新号も発売中!

今月の「ダ・ヴィンチ」の情報はこちら

https://ddnavi.com/davinci/

こちらの記事もおすすめ!

【対談】波津彬子×山内麻衣子 『幻妖能楽集』発売記念 謡が降る街、金沢で

https://kadobun.jp/feature/talks/entry-43603.html