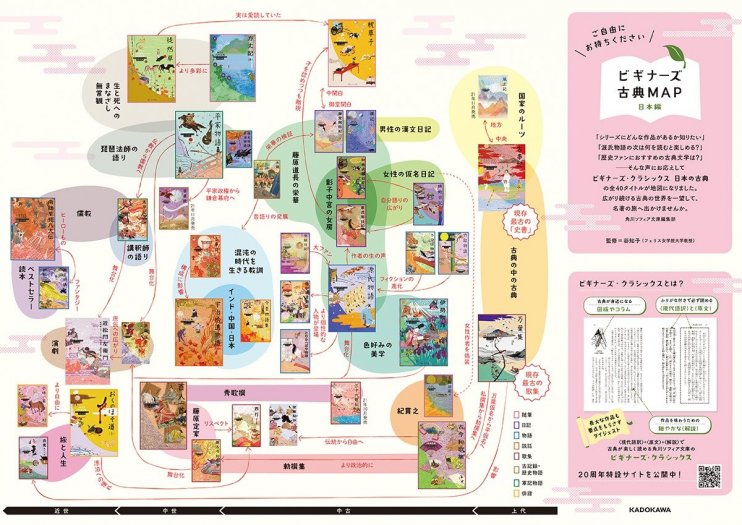

「ビギナーズ・クラシックス」シリーズ20周年記念「ビギナーズ古典MAP」公開中!

角川ソフィア文庫の「ビギナーズ・クラシックス」シリーズ20周年を記念して公開された「ビギナーズ古典MAP」(https://kadobun.jp/special/beginners/)。

監修を担当してくださったフェリス女学院大学の谷知子先生に、MAP監修の裏話を通じて古典の魅力をうかがうインタビューの第3回です。

▼古典の個性が見えてくる?! 「ビギナーズ古典MAP日本編」制作裏話 谷知子先生(フェリス女学院大学教授)インタビュー①

https://kadobun.jp/feature/interview/2fxbj69eoidc.html

▼新古今和歌集の「新」って何? 「ビギナーズ古典MAP日本編」制作裏話 谷知子先生(フェリス女学院大学教授)インタビュー②

https://kadobun.jp/feature/interview/entry-42961.html

「ビギナーズ古典MAP」監修 フェリス女学院大学教授・谷知子先生インタビュー③

セットで読んで「推し」を見つける

――図示された関係性を見ると、古典作品を、単独で読むのではなくてセットで読むとか、流れの中で読む面白さというのがあることがわかります。

そうですね。セットで読むと面白いというものはたくさんあります。たとえば『万葉集』、『古今和歌集』、『新古今和歌集』。この三つはぜひセットで読んでみてほしいです。どれがいいかというのは人によりけりだと思うんですけど、「推し」を見つけていただけたらいいですね。私はもちろん、『新古今』推しなんですけれども(笑)。

京都の離宮にたとえて言えば、『新古今和歌集』って桂離宮だと思うんですよ。そして『万葉集』は修学院離宮。両方ともすばらしいんですけれども、『新古今和歌集』は読んでいて気が抜けない、隅々まで配慮が行き届いていて、挑まれている感じがします。桂離宮も、緊張感を強いる空間ですよね。そこにいる間、ずっと緊張しっぱなし、全くリラックスできない、どこか『新古今和歌集』に通じるところがあります。『万葉集』はもう少し息がしやすい感じ、ゆったり心がひらかれていく気がします。修学院離宮的でしょう?

人によってもちろん感じ方は違うと思うんですけれども、そうやって三つの歌集を比べてみるのも楽しいんじゃないかと思います。

セットで読もう──西行・芭蕉・良寛

西行、松尾芭蕉『おくのほそ道』、良寛もセットで読んでいただきたいですね。

『おくのほそ道』から『西行』にのびる矢印には「漂泊への憧れ」とコメントをつけました。

「漂泊」とは何かというと、西澤美仁さん(『西行』の編者)は、西行が出家直前に詠んだ和歌「空になる心は春の霞にて世にあらじとも思ひ立つかな」(『山家集』)と、石川啄木の「

若い頃って夜汽車を見るとふらっと乗ってみたくなる、そういう衝動ってあるじゃないですか。遠くに行ってみたい、誰も知らない街に行ってみたい、そういう気持ちを、西澤さんは「心が空に吸い込まれるような感覚」と表現されています。西行は「浮かれ出づる心」ということばをよく用いています。身体から心だけが遊離して、愛する桜や月に向かって浮遊してしまうというんですね。

芭蕉も、『おくのほそ道』に、「片雲の風にさそはれて、漂泊の思ひやまず」と書いています。ちぎれ雲が空に流れていくのを見ていると、じっとしていられなくなる。これが漂泊の思いですね。

『おくのほそ道』の中には西行の足跡も出てくるんですけれども、ただ足跡をたどったというよりも、もっと深い精神的な絆を感じます。芭蕉は西行と「漂泊」の心を共有していたんじゃないでしょうか。

私、人間は、ハレ(非日常)がないと生きていけない人と、ケ(日常)だけで生きていける人と、二種類に分かれると思ってるんですね(笑)。私はケだけでは生きていけないタイプの人間で、やはりハレがないとつらい。旅行とか、お酒を飲むとか、様々な感動とか、ささやかなハレなんですけど、それがないと生きている甲斐がないと思っちゃう。日常だけでは生きていけない人っていつの時代にもいると思うんです。

良寛も旅をしていますよね。「山おろしよいたくな吹きそ妙白の衣かたしき旅寝せし夜は」とか、さびしい旅寝の歌も詠んでいて。やはり芭蕉や西行と同じような心を持っていたんじゃないかなと思うんですよね。

西行、芭蕉、良寛を一緒に読んでいただくと、さらに理解が深まるんじゃないかなと思っています。

セットで読もう──藤原道長の周辺作品

こうやって改めて見ると、「藤原道長の栄華」グループはものすごくボリュームがありますね。その中核にあるのが『源氏物語』。

『源氏物語』ってほんとに隅々まで名文ですよね。そして、人の「心」を見尽くした物語です。同時に、「作者の生の声」である『紫式部日記』を読むと、ちょっとびっくり。すごく繊細で神経質なんです。こんな大作を作った人が、漢字を書いちゃいけないんじゃないかとか、知ったかぶりしてると思われるのはいやだとか、人目を気にしていて。時代ということもあるんでしょうけど、そのギャップに驚かされると思います。

紫式部から道長への視線

人間観察のすごさは『紫式部日記』にも発揮されています。

私は、紫式部が道長を描写している箇所がとても好きなんです。紫式部は道長の

たとえば、娘の彰子(一条天皇中宮)が男子を出産した、おめでたい場面です。後の天皇候補になる子が生まれたわけですから、道長は手放しで喜びます。首の据わらない赤ちゃんを抱っこしたり、夜中でも明け方でも赤ちゃんを見に来たり、迷惑なくらいの溺愛ぶりを淡々と書いていて、「乳母は寝ているところを起こされちゃって、お気の毒」とか「結構なことね」とか、道長のはしゃぎっぷりを突き放した視線で書いています。道長って自分勝手な人だったんだろうなあということがじわーっと伝わってくるんですよね(笑)。

それから、『源氏物語』の制作過程、周囲に広がっていく様子なんかも書かれていて、名作誕生の生々しい現場を見るようで、ワクワクします。

紫式部と清少納言

『紫式部日記』から清少納言の『枕草子』へ、「才を認めつつも敵視」と矢印を引きました。さらに対比の矢印をつけて、「中関白」と「御堂関白」と記しています。

清少納言が仕えていたのが定子中宮、中関白藤原道隆の娘です。道隆は『百人一首』の歌人・儀同三司母の夫なんですけど、嫡男ですから、本来であれば、この中関白家が隆盛を極めていくはずでした。でも、道隆が亡くなったあと、跡を継いだ

清少納言は自慢話ばかりしてて好きになれないと言う人がいますよね。私ってこんなに賢いのよっていう話が多くて、鼻につくという。だけど、彼女が仕えた中関白家は没落貴族、悲劇的な一族です。その中にあって、清少納言のこの明るさ! このギャップは驚きです。

『枕草子』の中にも、わずかではありますが、中関白家の没落を語る暗い箇所があります。清少納言があの道長と通じていると、スパイ扱いされ、「私が部屋に入っていくと女たちがみんな話をやめる」と、傷つく場面もあります。

だけど、それはごくわずかな例外です。彼女は暗い話は極力避けて、ひたすら明るく「中関白家の皆さんって、ほんとうにすばらしい!」と言い続けます。彼女は、愛する人たちの輝く姿だけを書き留めたかったんだと思うんですよね。そう考えると、道長という圧倒的な権力者のグループ、MAPでいえば「藤原道長の栄華」からポツンと外れた『枕草子』のいじらしさ、愛らしさ、すごさに胸を打たれます。

『枕草子』と『大鏡』

この道長について、『栄花物語』(MAPにはない作品ですが)はひたすら褒め称えているんですが、『大鏡』には道長の栄華を検証しようという姿勢が見られます。

『大鏡』に描かれた伊周は、ほんとに気が弱くて、ダメダメで、道長に圧倒されてしまう男性として描かれているんです。道長が中関白家を圧倒するのは必然だ、力が違う、というふうに読めてしまう。でも、清少納言が描く伊周はほんとに素敵で、別人のよう。『枕草子』と『大鏡』を一緒に読んでみると、同じ人物でも見方によって全く違ってくるんだなと、人間観察の不思議さを実感できるんじゃないかと思います。

『大鏡』にはどこか道長に対する批判の目があるんですよね。もっと言えば、摂関政治は良かったのかどうなのかという、時代の検証のような視点もあると言われています。はっきりとは書いていないですけどね。摂関家と天皇家との血縁関係が薄れてきた院政期の頃に、摂関政治を検証するという意味で作られたんじゃないかとも言われているんです。

『紫式部日記』、『枕草子』、道長の『御堂関白記』、そして『大鏡』をセットで読むと、道長がどんな人物だったのかが見えてくるんじゃないかしら。

『大鏡』と説話

『大鏡』は翁の昔語りという形をとっているんですけど、この昔語りというスタイルが説話につながるという見取り図でまとめています。説話作品もたくさんあるんですけれども、現在、ビギナーズ・クラシックスの中には三つの作品が収められています。『古事談』、『宇治拾遺物語』、『今昔物語集』ですね。

最近刊行された『古事談』は、有名人の逸話をいろいろ書いていて、面白いです。暴露話みたいなものも中にはあります。

たとえば、崇徳院は実は鳥羽院の子どもじゃなくて、鳥羽院の祖父白河院が鳥羽院のお后と密通してできた子どもだという話があります。この暴露話は、『古事談』だけにしか見えないもので、大スキャンダルなんだけど、真相はよくわかりません。説話って、エロティックな話もあれば、ダイエットの話もあり、俗っぽい話がたくさん登場します。『新古今集』などの和歌とは違って、「よそいき顔」ではない、人間の「素顔」のような話がたくさん出てくるんですよね。

MAP中、説話群の上方に、軍記物語がずらっと並んでいます。説話は、「混沌の時代を生きる教訓」とまとめました。教訓は、中世の重要なキーワードだと思うんですね。戦争を題材にした軍記物語と教訓を主軸にした説話が同じ時代にあるというのが、縦並びで見ると実感できます。縦で見て、見えてくることがあるんじゃないかしらと思うんですよね。

軍記物語のトップバッターは、『保元物語・平治物語』です。長い間、京都では戦争が起きなかったのに、保元の乱が勃発します。慈円は『愚管抄』で、ここから武者の世が始まったのだと記述しています。戦争となると、武士の力に頼らざるをえません。その後、平治の乱、源平の合戦と、戦争が続きます。権力のシーソーゲームのような状態になっていくわけですよね。まさに「混沌の時代」の到来です。

『保元物語・平治物語』『平家物語』『吾妻鏡』

『保元物語・平治物語』、『平家物語』、『吾妻鏡』はセットで読んでほしいですね。

保元の乱で崇徳院が敗れ、後白河院、平清盛、源義朝が勝利します。この戦争を描いたのが『保元物語』です。続く平治の乱を描いたのが、『平治物語』。藤原信頼と源義朝が手を組んで平清盛と戦い、清盛方が勝利します。義朝は死に、子の頼朝は伊豆国に流されます。平家一強時代の到来です。

『平家物語』は、平家の栄華、清盛の病死を経て、平家滅亡に至る物語です。平家を倒した兵の大将は、伊豆に流されていた頼朝です。約20年の流人生活を経て天下を取るってすごくないですか。20年も伊豆にいたら、普通のんびりしちゃって、もういいかなって思いそうなものですよね。海があって、山があって、食べ物もおいしいし。でも、頼朝は平家打倒の志を捨てなかったんですね。天下を取って、『吾妻鏡』が記す鎌倉幕府の時代に入っていくわけです。

『吾妻鏡』の初めのあたりは、まさに2022年のNHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』の時代ですね。鎌倉殿の13人とは、源頼朝を支える家臣団で、子の頼家の代になって13人による合議制に移行します。日本で初めての合議制とも言われています。三谷幸喜さんが北条義時以外はあまり知られていない13人にスポットライトを当てて、脚本を書かれるとのことで、今からとても楽しみです。

そして『太平記』へ

その後、さらに『太平記』に手を伸ばされてはいかがでしょうか。『平家物語』は、幽玄の美と重なります。人が死ぬ場面もたくさん出てきますが、リアルではありません。写実的に語り尽くすことはしない、沈黙の美学のようなものが根底にあります。それに対して、『太平記』の死の場面ってものすごくリアルです。たとえば北条氏の滅亡の場面です。鎌倉で一族郎党が自害するんですけど、「腹をかき切って、はらわたをくり出した」とかね。リアルで、饒舌なんです。『平家物語』と『太平記』は同じ軍記というジャンルなんですけど、ずいぶん違うということが実感できると思います。

『南総里見八犬伝』と『雨月物語』

『南総里見八犬伝』は、江戸時代の大ベストセラーです。今も人形劇や歌舞伎などにもよくリメイクされていて、私も歌舞伎座で観たことがあります。ヒーローたちの活躍に胸が躍るような作品ですよね。

上田秋成の『雨月物語』は、よく怪奇小説とか、幻想小説とか言われます。面白いと同時に、深い人間観察がそこここに見られ、驚かされる作品です。村上春樹さんの小説『騎士団長殺し』は、上田秋成の別の作品『春雨物語』をモチーフにしていると言われています。

『南総里見八犬伝』、『雨月物語』、この二つの作品は、理屈抜きに楽しい小説だと思うんですよね。性格は違いますが、ぜひ一緒に読まれるといいと思います。

古典を人生の相棒に

――最後に、今回「いつか読もうを、いま読もう」ということをテーマにしているのですが、古典を読むことの意味や醍醐味を教えていただけますか。

以前『古典のすすめ』(角川選書)を書いたときの思いは、古典は人生の相棒ということでした。

古典の中に、人生の答えがある。迷ったとき、困ったとき、うれしいとき、人生の様々な局面で私たちに寄り添ってくれる。

それから、古典の言葉の美しさですね。もちろん、現代語も美しいんですけれども。古典の言葉のリズム感とか美しさは、失われてほしくない宝物です。

年齢を重ねてからこのことに気づかされるという話も耳にします。私が勤めるフェリス女学院の前理事長は元銀行員なんですけど、「年を取れば取るほど、古典のことばの魅力にやられる。すばらしい」とおっしゃっていました。ビジネスの世界で生きてきた方にも、年齢を重ね、経験を積んだからこそわかる古典の価値もあるのではないでしょうか。

さらに言えば、想像力です。古典を読むという行為は時空を超える経験です。時空を超える経験は、人を成長させてくれます。それはある意味、タイムマシンに乗って知らない世界に行くようなものですよね。

十二単や鎧を着ている人って、今の時代にいないじゃないですか。だけど、そういう世界に心をはばたかせる経験って、大事なんじゃないでしょうか。私、ファンタジー小説や童話、御伽草子って、子どもたちにぜひ読んでほしいと思っているんです。絵本作家の松岡享子さんの『サンタクロースの部屋 子どもと本をめぐって』(こぐま社)は、子どもがサンタクロースの存在を信じることの大切さを説いています。ひとたびサンタクロースを信じた子は、心の中に目に見えないものを信じるポケットができるんだそうです。目に見えないものとは、愛だったり、真実だったり、人間にとって最もたいせつなものです。『竹取物語』だって、一寸法師だって、もちろん架空の話ですよね。荒唐無稽なんだけど、目に見えないものを想像する経験って、とてもたいせつなんじゃないでしょうか。

未知の世界の人に思いを馳せる力、今世界のどこかで起きていることについて考える力は、これからの時代ますます必要とされるでしょう。身のまわりのことしか考えられない人にはなりたくないし、なってほしくないですよね。想像力は、創造力にもつながります。目に見えないものをイメージする力は、新しいものを創造する力でもあります。古典を読むことは、少し時間はかかるかもしれないけど、わらしべ長者のように、回り回って、生きる力となって、人を支え、成長させてくれると思っています。

▼ビギナーズ・クラシックス 20周年特設ページはこちら

https://kadobun.jp/special/beginners/