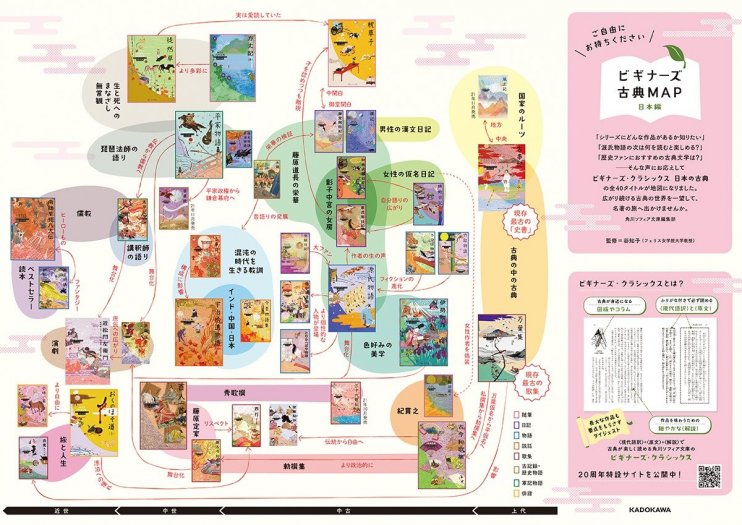

「ビギナーズ・クラシックス」シリーズ20周年記念「ビギナーズ古典MAP」公開中!

角川ソフィア文庫の「ビギナーズ・クラシックス」シリーズ20周年を記念して公開された「ビギナーズ古典MAP」(https://kadobun.jp/special/beginners/)。

なんとなく名前はきいたことがあるけれど、時代や内容がよくわからない日本の古典作品の立ち位置や、他の作品との関係を一望できる、とってもすてきなものになりました!

カドブン公式ページ(https://kadobun.jp/special/beginners/)、フェア展開中の全国の書店(なくなり次第終了)にて、ご入手いただけます。

監修を担当してくださった、フェリス女学院大学の谷知子先生に、MAP監修の背景をうかがってみると、見方のコツから、「じつはこの作品とこの作品にはこんな関係が」といった裏話まで、いろんなお話が飛び出しました。

いざ、古典の世界へ!

「ビギナーズ古典MAP」監修 フェリス女学院大学教授・谷知子先生インタビュー①

目指したのは「ペンギン相関図」!?

――「日本の古典を地図にしてください」という編集部からのお願いを、先生はまずどう思われたでしょうか?

最初に伺ったとき、パッと古典文学の全体像が見わたせる、すごくいい企画だなと思って、ワクワクしました。しかも、ビギナーズ・クラシックスは表紙がとってもきれいなので、今の言葉で言うと「

それと、私は中世の和歌、『新古今和歌集』のあたりが専門なんですけれども、古典文学全体を見わたしてみるという機会は、とてもいい経験になるだろうとも思いました。

よくある古典文学史の年表はジャンルと年代別で分かれているんですが、今回はもうちょっと柔らかい感じのマップにできたらいいなと考えました。あまり枠組みにしばられず、作品の内容も重視したいとも。

――年表は確かに国語便覧なんかに付いていますが、今回は谷先生がより親しみやすく柔らかいものをめざしてくださいました。

そうですね。矢印で作品どうしを関連付けたいというコンセプトを伺ったときに、私、京都水族館のペンギン相関図(https://www.kyoto-aquarium.com/sokanzu/)がすぐに頭に浮かんだんですよ(笑)。水族館の大きなボードに、一羽一羽のペンギンがキャラ付けされた上で、飼育員さんとペンギン同士の相関図が描かれているものです。

この相関図の何に感動したかというと、ペンギンに対する愛があふれていることなんですよ。ペンギンを総体でとらえるんじゃなくて、一羽一羽に名前とキャラ付けがされていてね。ペンギンの個性、キャラをちゃんとわかって作っているんです。飼育員さんたちがものすごく愛情をもって育てていることが伝わってきて、胸がいっぱいになりました。

もちろん古典文学はペンギンじゃないんだけど、ひとつひとつの作品に愛をもって向き合うべきというのは、同じだと思ったんですよね。

それと、ペンギン相関図のキャッチコピーが「3分くらいでなんとなく分かって、1時間くらい見ていられる!」。秀逸でしょう? こういうマップを目指したいって、最初の打ち合わせのときに笑い話みたいに話したんですけど、けっこう真剣に考えてたんです。

古典文学はペンギンや人間とは違いますし、同じ時代を生きてるわけじゃないから、そこは難しいところもあるんですが(笑)。

――先生はもともとペンギンがお好きだったんですか? それともたまたま?

たまたまなんです。京都に行ったときに、ふらっと水族館に立ち寄って。

――それがこうやって活かされたんですね。

そうそう。すっかり忘れてたんですけど、マップの話を伺ったときに、すぐあの相関図を思い浮かべました。アッと思って。ああいう感じになるといいなって。

グループごとにキャラクターを表現

――ペンギンも、普通の人はパッと見て見分けがつかないと思います。古典作品にも、名前は聞いたことがあっても、それがどういうものかはわからない、というものがたくさんあります。

そうですね。ひとつひとつ『古事記』はこう、『万葉集』はこうと、説明を入れようかとも考えましたが、全部につけると文字だらけになってごちゃごちゃしちゃう。なので、そのかわりに、作品をグルーピングして、そのグループごとに説明を加えることにしました。

作品の後ろに、きれいなパステルカラーで背景色をつけていただき、「古典の中の古典」「混沌の時代を生きる教訓」といった説明をつけました。私としては、グループについての説明は、愛をこめて、愛のある言葉で表現するように意識しました。作品と背景のグループが相互にじゃませず、立体的に見えるようなデザインをお願いし、かたちにしていただきました。

それと作品間の矢印ですね。マップですから、絶対に必要でした。しかも、矢印だけではわかりにくいし、つまらないので、必ずコメント、説明をつけることにしました。たとえば、『更級日記』から『源氏物語』に矢印がのびて、「大ファン」というコメントをつけるなど、関係性が具体的にわかるように工夫しています(この点については次回解説)。

右から左へ時代順

――あとは、右から左に時代がちゃんと流れていくようにこだわってくださいました。

そうそう。

――年表的な前後関係がしっかり表現されています。

そうなんです。時代はきれいに流れるように心がけています。これ、けっこう大変でした。少し前や後ろにずらすと縦の並びがずれちゃったりして。横並びがきれいに決まったと思ったら、上を見ると、ああ、ずれてるみたいな(笑)。縦横の前後関係はかなり気をつかっています。

ただ、作品の成立の時点をどこと考えるかという難問があります。原型、

『平家物語』の成立も何段階も経てますよね。だからどれをもって『平家物語』の成立とするのかという、難しい問題があるんですけれども。このあたりは、研究の現在をふまえつつ、高校の国語の教科書や国語便覧、要覧を参考に決定していきました。

ちょっと余談になるかもしれないけど、このマップを作ってみて、改めて中古の作品が多いということを実感しましたね。

ビギナーズ・クラシックスに収められている作品がそうなんですけど、マップの下の時代を示すバーを見ると、中古がものすごく長くて、上代、中世、近世はその半分以下の幅なんですよね。この時代バーの長さは、それぞれの時代の長さに沿っていません。このスペースに作品を入れようとすると、こうなる。やはり日本の古典文学というと、中古、平安時代の作品が多いんだなと実感しました。上代や中世、近世にも作品自体はたくさんあるんだけど、学校の教科書に載るような、知名度の高いものが中古に多いんですね。

――中古というのは文学史以外だとあまり聞かない言葉なのですが、いつからいつまででしょうか。

平安遷都から院政期までとしました。院政期を中世に入れる考え方もあるんですけど、鎌倉時代からを中世というふうに定めました。ここはちょっと迷うところですね。

――高校の教科書などにそろえている。

そうですね。だいたいそれに準じて考えました。

枠線でジャンル分け、カバーの大小でメリハリ

普通、文学史年表って随筆は随筆、日記は日記というふうにジャンルをしっかり分けて書くじゃないですか。今回はそこはゆるやかに配置して、日記はばらしました。『土佐日記』は下のほうに、紀貫之のところにグルーピングしています。

横線などでジャンル別に区切ることをしなかったかわりに、書影の周囲に枠をつけてジャンル別で色分けをしています。日記は紫、物語は青と、ブックカバーの枠の色を見れば、ジャンルがわかるようになっています。

ブックカバーの大きさに大小のサイズ差があるんです。これは作品の重要度の違いではなくて、教科書や便覧でゴシックになっているような書物は大きいサイズにしました。

時代を牽引したっていうか、例えば日本の古典文学の中で『源氏物語』の存在ってすごく大きいわけですよね。そういう、文学史上非常に意義深いものを少し大きくして目立たせて、そこからいろいろ枝分かれさせています。

メリハリをつけるという言葉がふさわしいかもしれません。みんな同じ大きさよりも見やすいとも思うんですよね。

ただ、もし作者たちが今生きていらっしゃったら、「何で私はちっちゃいんだ!」と怒られるかも(笑)。そういう意味じゃないんですよと、作者さんたちに言いたいですね。

――それは強調しておきたいですね。

そう。すべて重要ですし、作品への愛があるんですけど、時代を象徴するような作品というものはあると申し上げておきたいと思います。

――『源氏物語』は好きで読んでるけれども、その周りにあるちょっと小さいものは読んだことがないという人は、そこから矢印をたどって読んでいっていただけたらいいですね。

そうなんですよ。

これをパッと見たら、『源氏物語』よりも『とりかへばや物語』が後なのねとか、『うつほ物語』って『源氏物語』より前なんだなっていうのも、一目でわかりますよね。可視化するってすごい大事だと思うんですよね。

「ビギナーズ古典MAP」監修 フェリス女学院大学教授・谷知子先生インタビュー②へつづく

▼ビギナーズ・クラシックス 20周年特設ページはこちら

https://kadobun.jp/special/beginners/