――まず最初に、あらためてこちらの本をご執筆された動機はどのようなものだったのでしょうか?

森本:この本を最初に出したのは2006年のこと(注:当時の書名は『アメリカ・キリスト教史』)だったのですが、日本のアメリカ研究に、いわば「ブラックホール」のような、大きな穴が開いていると感じていました。それが宗教、とりわけキリスト教の観点です。これはアメリカを理解するためには、必要不可欠な部分なので、それを書いておきたいというのが、最初の動機です。

――なるほど。最初の刊行から、10年以上経っていますが、今のアメリカ研究の現状はどうなっているのでしょうか? 理解が進んだ面もあるのでしょうか。

森本:依然としてまだその穴は埋まっていないというのが、正直な印象です。アメリカを研究するというと、やはり「現代のアメリカ」にすごく関心が集中してしまっているんですね。「日本への影響」を考えようとすると、やはり20世紀後半~21世紀のアメリカの政治・経済・文化がクローズアップされてしまう。そのような状況の中で、キリスト教という要素は、どうしてもこぼれ落ちてしまうところがあります。

――たしかに、アメリカというと、「歴史が浅い国」という見方をされがちな気がします。しかし、今回の森本先生の本を読むと、より深淵なアメリカの面が見えてきますね。

森本:現代のアメリカを作っている精神性というのは、昔から通奏低音のように流れ続けているものなんですよ。それはどこの国でも同じです。今の日本を深層から理解しようとしたら、『源氏物語』や『方丈記』を読むことはやっぱり役に立ちますよね。

そういう意味では、現代につながる「心性」のようなものを理解しようと思ったら、どうしても過去へと少し足を伸ばしていく必要があると考えています。

――もう一つ、アメリカを表現するときに「合理的な国」みたいな捉え方をすることもあるかと思います。この側面は、どのような背景から出てきたものなのでしょうか? これまでの歴史を考えると、比較的新しい印象のような気もするのですが。

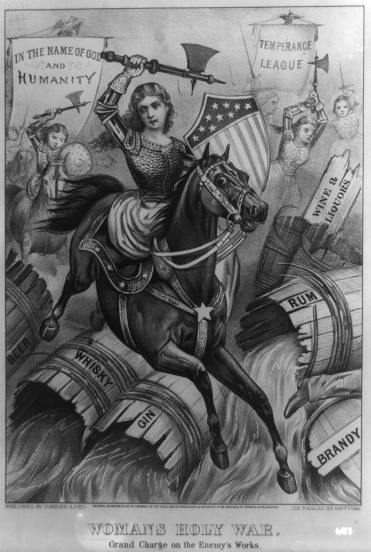

森本:いや、「合理性」というのは元々あったんです。でも、その「合理性」にはいろいろな表現があって、ひとつは知性でもって真理を追究しようという面です。もうひとつは、「人間の知性なんて、たかが知れたものだ。神さまの前では万人が平等だから、俺とお前は一人の人間同士だ」という、「反知性主義」的な、過激な平等主義の面も持っています。これもある種の理屈=合理性ですよね。一見すると、これらは反発するように見えますが、その元を辿っていくと同じ根っこに突き当たる。それがアメリカの「合理性」と言えるでしょう。

――なるほど……。たしかに、アメリカの歩みを見ていると、対立しているように見えて、実は同じ理屈を根拠にしているという場面がよく出てきますね。

森本:その中で宗教一般、特にアメリカにおいてはキリスト教が、一つの「世界説明の原理」の役割を果たしています。誰でも、努力しても報われないことってありますよね。だから何事も「すべて自分が原因だ」と考えるだけでは説明がつきません。良いことが起きても、自分の努力だけでなくて「運がよかった」と思うし、悪いことが起きれば、いっそう自分以外のどこかに原因を求めます。その意味で、キリスト教も、世界全体の動きに一つの説明を与えるという役割を果たしているのです。

――最初の話に戻るのですが、そうなると今のアメリカを考えるときにも、キリスト教の存在を無視してしまうと、そのような大きな枠組みを欠いたままの理解になってしまうということですね。

森本:そうですね。アメリカ的な精神のいちばん肝心なところが抜けてしまうわけです。キリスト教について、いくつか特定の時代のことを書いたものはありますが、この本のような「通史」はありません。なかなか類書がないものだと思いますね。

――少し話を現代の方に進めようと思います。この本の中でも若干触れられていますが、現在のトランプ・アメリカ大統領は、よく「ディール(deal)」という言葉を使います。アメリカにおいて、この「契約」や「取引」という言葉は、政治的・経済的な意味合い以上のものを持っているのでしょうか?

森本:トランプさんが本来の意味で使っているかどうかは別の話ですが、契約という言葉には、やはり神学的な背景があると思います。たとえば、聖書に「旧約聖書」「新約聖書」とあるじゃないですか。これは英語でそれぞれ、「オールド・テスタメント」「ニュー・テスタメント」と言います。この「テスタメント」というのは、まさしく契約という意味なんです。古い契約、新しい契約、という意味です。

――そうなんですね! では、やはりその成り立ちのところから、「契約」という意味合いは込められていたと。

森本:ええ。ただし、キリスト教世界が全部それで理解できるわけでもありません。いろいろなルートを辿って発展していく中で、アメリカ固有の、特殊なキリスト教の在り方が出てきます。

――なかなかそれを一言で、というのはすごく難しいと思うんですが、アメリカに特徴的な要素というものについて、もう少し詳しく教えていただけますか?

森本:もう本当に一言で言ってしまうと、「双務契約」ということになるのだと思います。もう少し、詳しく説明しますね。聖書は人間と神との契約で、人間が守れば神さまもご褒美をくださる。破れば、罰を下す。この理解は分かりやすいですが、厳密には間違っています。キリスト教の契約の本当の意義は、「たしかに契約したけれども、人間はいつも失敗して、過ちを犯してしまう。でも、神さまはずっと契約を守り続けていますよ」ということです。言い換えれば、契約というのは神の一方的な愛と許しの表明なんです。

――じゃあ、どちらかが破って契約が反故になるとか、そういう次元の話ではないのですね。

森本:はい、本来はそうではなかったのですが、アメリカでは世俗化していわば人間同士の契約のようになってしまいました。つまり、交換条件のように、人間が従えば神も祝福する、背けば罰する。これが最初に言った「双務契約」ということです。

――少し話は変わりますが、そのようなアメリカの在り方について、日本人が学ぶ意義はどこにあるのでしょうか? アメリカ以外にもたくさんの国がある中で、特にこの国の歴史が教えてくれるのは、どのようなことなのでしょうか。

森本:そうですね、光と影の両面があるかと思います。まず、光の面から言うと、自由や平等といった、リベラルで民主的な理念はアメリカに依るところが大きいでしょう。また、政教分離という憲法上の原則なども、日本を含めていろいろな国の体制のモデルになっています。

影の面で言うと、そのような理念を掲げて世界中に進出した結果、いろいろな混乱を招いてきた。傍から見ると、傲慢で、独りよがりで、思慮に欠ける点があるように見えます。しかし、この二つはコインの表と裏であって、崇高な理念があるから傲慢や独善も生まれてくるわけです。

――一つの「使命」として捉えているわけですね。

森本:そう。「たとえ自分が傷を負うことになるとしても、自分こそが世界を救うんだ」というヒロイズムやメシアニズムに突き動かされている。この点はアメリカの特徴と言えるでしょう。

――過去、現在ときて、最後に未来の話をできればと思います。今回、文庫化にあたってアメリカの21世紀の歩み、そして将来の展望についても増補いただきました。この部分についてお話しいただけますでしょうか?

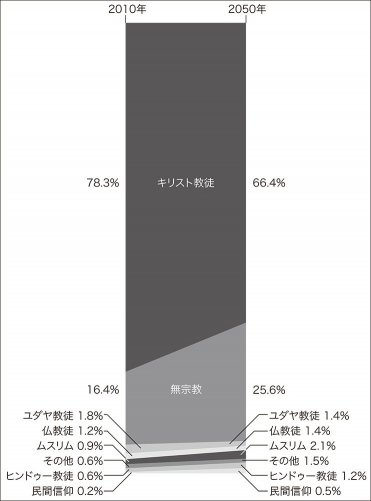

森本:今回、加筆をする中で、一番面白かったところ・自分でも学んだところは、この21世紀と将来の予想の箇所なんです。数値的に見て、ヨーロッパと比べてアメリカが明らかに異なるところは、今後もキリスト教国であり続けるという点ですね。リサーチを見ると、2050年の段階においてもマジョリティを占めるのは、キリスト教です。

一方で、無宗教の割合が多くなってくるのも特筆すべき点です。私のような昔の世代から見ると、キリスト教の信者が減ったなという実感がありますね。事実、ミレニアル世代で教会に行く人たちの割合はさらに低下しています。

しかし、ここで強調しておきたいのは、アメリカの歴史を植民地時代から現代まで見た時に、20世紀ほど組織化されたキリスト教の割合が高い世紀はなかった、ということです。

――むしろ20世紀が特殊だった、ということでしょうか?

森本:そうです。通史的に見ると、それよりも前は、教会の会員数も礼拝の出席率もずっと低い。

――そうなんですね……。先生がおっしゃるように、かつてと状況が似ているなという風なことに気付けるのも、歴史を学ぶメリットの一つですね。

森本:そうですね。ただ、似ているとはいっても、もちろん昔と今で違うところもあります。ここでいう無宗教というのは、「全く宗教を信じない」ということではありません。むしろ、キリスト教が日本における仏教や神道と似たような扱いになるということです。日本人ではっきりと「自分は仏教徒です」とか「神道を信仰しています」という人は少ないでしょう。一方で、「盆暮れ正月」みたいな習慣というか、意識は残っている。

――気持ちとしてはありますね。

森本:アメリカもそうなっていくわけです。そうすると、最初に言った「世界説明の原理」としてのキリスト教の在り方も、変容してくる。宗教というのはそういうものなんですよ。一人ひとりが信心深いかどうかも大事なことではあるんだけれども、それを超えて社会全体に共有されている雰囲気がある。その前提にこそ、宗教の本質があるのだと思いますね。

――我々も宗教を考える際には、その本質をしっかりと見極める必要がありますね。今日はお話しいただき、ありがとうございました!

書籍のご購入&試し読みはこちら▶森本あんり『キリスト教でたどるアメリカ史』| KADOKAWA