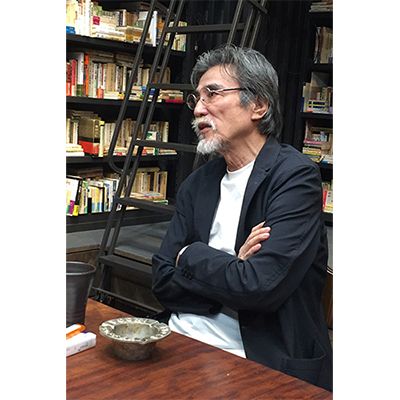

今なお更新される唯一無二のブックナビゲーションサイト「松岡正剛の千夜千冊」がついに書籍化! ジャーナリスト津田大介さんとの刊行記念対談、後編です。あらゆる情報がネット経由で手に入る今の時代、果たして本が持つ価値はどこにあるのでしょうか? 情報社会を生きるための「処方箋」を二人が探ります。

>>【前編】Googleの登場と「編集しない編集」/インターネット時代における「パクリ」とは?

これからのアーカイブの価値

津田: そろそろ話を戻していきましょうか(笑)

――そうですね(笑) では、ウェブやITというジャンルを主戦場にしている津田さんですが、今回このように本という形になった「千夜千冊」について、どういう感想を持たれましたか?

津田: やっぱり、改めてまとめなおしたものを読むことで気付くことってたくさんありますし、縦書きの可読性って高いなあと。長文のウェブの記事の弱点なんですが、スクロールで長文読むのって苦しいじゃないですか。

松岡: それはインターフェースの問題だね。あと、ウェブ版の「千夜千冊」には見出しが無かったんですよね。それを新たに付けました。

津田: そうですよね、それによっても可読性がすごく上がっていました。

松岡: 今回本にするにあたって、いわばメニューを取り換えているわけですね。今までこれはサラダとして出していたけれども、そこに「唐揚げをつけよう」だったり「スープをつけよう」ということをしているわけです。そういう風に加筆訂正・推敲することで別の料理にして、新たに器に盛りつけて出しているんですね。 逆に一つ津田さんに聞いてみたいのは、そのように既存のアーカイブを再編集する可能性については、どのように考えられていますか? たとえば、雑誌がいっぱいデジタルにならないまま死んでいますよね。ああいうものを、マイクロコンテンツ化して組み合わせれば、新たなニーズが生まれてくるような気がするのですが。

津田: ええ、これからの時代、そういう試みがものすごく重要になってくると僕は思っています。新聞が生き残る道もそれしかないと思っているんですよね。現在の新聞の中心は紙媒体の日刊新聞ですが、今後新聞が生き残る道にはデータベースやアーカイブ性を強く打ち出していくしかないんじゃないかと。これは前回のGoogleの話とも関わってくるのですが、今はとにかく、SEO(検索エンジン最適化)やスパム業者によってどんどん質の低いフリーライドコンテンツが検索上位に来てしまうという状況がある。同時にGoogleはTwitterやFacebookなどのリアルタイムウェブの情報を上位にあげるようになってしまった。それによって何が起きたのかというと、古くからネットに置かれているコンテンツが検索上位に出てこなくなり、古い情報を調べられなくなったんですね。これが新聞社のデータベースならば、年を指定して記事を検索するとか、そちらの方がよっぽど早く目当てのものを見つけられる。つまり、今はエリアを区切って、その情報をひとまとめにして提供することの価値が上がっているんですよ。であれば、新聞はもう紙をやめちゃって、月1000円とか1500円くらいのサービスで、速報と調査報道はやるけれども、これまでの新聞の記事をすべて全文検索できます、みたいなサービスで生き残っていくべきじゃないかなと思っているんですよね。

松岡: なるほど。僕もおおざっぱにはそちらの立場ですね。現在のパッケージ主義みたいなものは転換させなければいけないと思っています。

電子時代のエディターシップ

松岡: そういうネットがリアルに及ぼす影響という意味でもう一つ議論を交わしたいのが、エディターシップの問題です。僕もエディターの端くれでこれまでやってきたわけだし、生涯一編集者のようなところがあるんですが、これからのエディターシップというのは電子時代にどうなっていけばいいんだろうね。つまり、今のインターネットはプロバイダーとユーザーしかいない、あとは機械がランキング付けとフィルタリングをしているわけで、ここにエディターは関わっていないわけです。

津田: そうなんですよね。その話で僕が思うのは、今はコンテンツそのものとそれを取り巻く相互作用としてのコミュニケーションの関係が転倒してしまっているのではないか、ということです。つまり、コンテンツよりもコミュニケーションを念頭に置いてしまっていて、あたかもそれがデジタル時代のエディターシップであるかのように語られている。具体的に言えば、編集者がコンテンツよりも「いかにSNSで拡散させるか」に重点を置くようになってきているように思います。たしかに、マスメディアのマーケティングが通用しにくくなっている今、ネット上の口コミで商品を広げることの重要性は日増しに上がっています。しかし、あくまでもコンテンツをリッチにするためにコミュニケーションを使うべきで、その順番を間違えないこと、というのが重要なのではないでしょうか。

松岡: ええ、賛成ですね。エディティングの意図というのをもっと出すべきだと僕も思います。今はそういうものをカットアップしてしまっている。だけど、エディターシップというのはどっちかというとはみ出ている部分にあるんですよ。デジタル時代のエディターシップも、もっとはみ出ていった方がいいと思う。

津田: 僕は2009年に『Twitter社会論』という本を出したんですが、その時に電子書籍を自分の会社で作ったんですよ。その時に実験としてやったのが、本に対するオーディオコメンタリーを付けたんですよね。映画のDVDとかで監督がオーディオコメンタリーを付けているのって面白いじゃないですか。そういうのを本でもやるべきだと思っています。

松岡: まさしくそうです。たとえば「リドリー・スコットのディレクターズ・カット」があればもう一度、『エイリアン』を見るよね。そういう意味では、今回の文庫にも「千夜千冊エディション」と付けたんだけれども、「エディションを見せる」という時代がもう少し来た方がいいと思いますね。

ユーザー=オーサーの弊害

松岡: 今日の議論の中でもう一つ重要な観点として「オーサー」の問題、というものがあると思います。これまでオーサリングというのは、著者の権威であったわけです。だけど今や、ユーザー一人ひとりがオーサーになっているわけでしょう。

津田: そうですね。

松岡: そうすると、オーサーというものが宙に浮いてしまっているんですよ。一方で既存のメディアはいまだにオーサー主義に固執している。今や全員がオーサーになっているのにもかかわらず、です。

津田: たしかに、オーサーの神秘性みたいなものはどんどん無くなっていますよね。

松岡: だからこれからの時代は、オーサーを過度に特別視しないまったく新たな仕組みを考えないといけないと思います。そして、それは逆説的にユーザーやリーダーとオーサーの境目というもの、そのグラデーションを考慮した設計になるはずです。そうすれば、エディターの入る余地というのも生まれてくるんだよね。

津田: おっしゃる通りだと思います。「エディター側のリーダーシップ」という意味で言うと、たとえば校閲機能って、なかなかネットメディアには無いじゃないですか。そういうのもフェイクニュースの問題にすごく関わっていますよね。

松岡: そうね、ウェブの場合だとファクトチェックを全くしないからね。

津田: しないところが多いですね。とはいえ、その点に関して一番危ないなと思うのは、校閲というある種の「品質管理」をいわば不正な「介入」――言論統制だと考えている読者がいるんですよね。そういう「介入」が行われていない、フィルターを通さないものにこそ本当のリアリティがあるんだ、という読者が今のウェブには相当いるんですよ。そういう状況の中で回復しなければいけないものの一つが、エディターシップなんだと思います。今後、校閲的なものを通しているということが一つの価値になっているんだ、という風に意識を変えていかないと、これからのウェブを巡る情勢はけっこう厳しいんだろうなって思います。

松岡: そういったものの価値が分からないようになってしまっているんだろうね、今は。素晴らしいプレーにアプローズするというような文化ではなくて、芸能ネタのように言い間違ったり読み間違ったりするとワーッと沸くような社会になっているから。そうすると、ファクトチェックなんかはしなくても平気だ、ということになってしまうのでしょう。

「ルーツを辿る」ということ

――だんだんと対談も佳境ですが、最後に質問を一つ。今回の松岡さんの『本から本へ』ではいわば「原始的な読書の楽しみ」のようなものが、語られています。一方で、この対談はインターネット上のサイトに載るわけですが、この記事を見た読者がそのような「原始的な読書の楽しみ」につながっていくためにはどのようなことが重要でしょうか?

松岡: 本や知というのは、それが一種のエンターテイメントだとしても、たとえばグリム童話と関係ないわけではないんですよ。そのように始点と終点を結ぶものを僕は「手すり」と呼んでいるんだけれども、それにつかまりながら進んでいくということが大事だと思いますね。作品単体でいいでしょ、というのは構わないのかもしれないけれども、それでもその作品を読んでいるあなた自身という存在はどうするの、という部分が残っているわけで、その理解を獲得していくための営為とルーツ・エディティングというものはダブってくるように思いますね。 その問題の背景には「読む」という行為の解明ができていない、という根本問題があります。読む側だけに徹している読者というレベルにおいて「読む」という行為の解明ができていない。僕は「読前・読中・読後」と言っているんだけれども、リーディングという行為はもっと広いはずなんです。一冊の本を読む前にも、たとえば本棚を見ていても読んでいるし、新聞を見ていても読んでいるし、番組表を見ていても読んでいるわけです。それから、読んだ後というのも自分に何かが戻ってくるはずなんです。しかし、ネットの場合だとその読んだものが自分に戻ってこない。「読む」という行為を広げることで見えるものがあると思いますね。

津田: 「手すり」の話とつながることとして、この対談もそうなんですが、たぶん人と人とのコミュニケーション、人と対話している中で面白いのって「余談」なんですよね。でも余談がなぜ挟まれるのかというと、その話している内容に関係あるからしているわけです。そしてその話はほとんどの人が初耳だったりする。余談は対談の潤滑油であり、双方をインスパイアするものと思っているから投げかけているわけです。観客がいる場合は観客の側もインスパイアされる。「分かっている者同士」の対談で失われやすい文脈や背景を補完するものと言ってもいい。 じゃあ、そういう余談をどうやって獲得していくか、というところで出てくるのはやっぱり「ルーツ」なんですよ。つまり、その作品を欲望のまま楽しむことはできるんだけれども、広がりがないので余談を獲得できないわけです。でもそこを比較してルーツを辿る――「行ったり来たり」することで獲得できる、付加される情報ってたぶんすごくある。実はそのことがその人の身になっていて、余談のネタが増えていくっていうことですよね。それはまさに松岡さんが言ったルーツ・エディティングに通じるところがあると思います。

松岡: いま、津田さんがインスパイアって言ったけれども、パッと電球がつく、このサブルーチンの回路がすべてだと思うんです。これが文明を支えている。そしてそれは一種のルーティンとも関係があるわけです。野球のイチローや将棋の羽生がきちんとしたルーティンを経ないとプレーができないという、そのアフォーダンスがものすごくたくさんあることによって、すべて成り立っているんだよね。たとえば、漱石の『道草』を読もうとした瞬間に、すべてのサブルーチンとすべてのルーツが動くんです。『道草』だけを読むということはできませんよ。そういう部分を意識することが、これからの時代に大切なのではないでしょうか。

Coming soon !!

9月『情報生命』、10月『少年の憂鬱』、11月『面影日本』、12月『理科の教室』 and more...