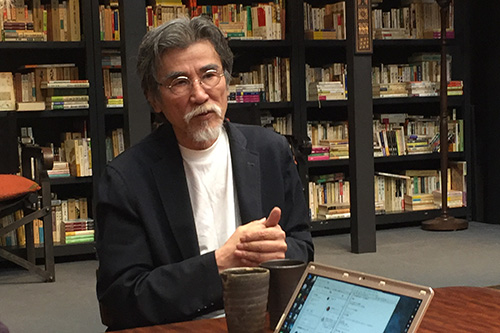

今なお更新される唯一無二のブックナビゲーションサイト「松岡正剛の千夜千冊」がついに書籍化! 今回、シリーズ第1弾『本から本へ』、第2弾『デザイン知』、そして第3弾『文明の奥と底』の刊行を記念して、ジャーナリストの津田大介さんとの対談が実現しました。ウェブページ時代から「千夜千冊」の愛読者だった津田さんが「千夜千冊」の核心に迫ります。

ハイパーリンクとの親和性

津田: 根本的な質問なんですが、「千夜千冊」って始まった時から壮大なプロジェクトだったじゃないですか。終わり方など含め、当初の予定はどのようなものだったんでしょうか?

松岡: タイトルが「千夜千冊」でしょう。だから本当は「まあ、1000冊で一回終わりに……」と思ったんだけど、そのまま翌日もつながって……(笑)

津田: そうですよね、インターバルもなかったですもんね。

松岡: 以前、求龍堂という版元から、ちょうどそのころ出ていた1144夜(柳田国男『海上の道』)までを全集にしたんだけれども、僕もそこで足を洗えばよかったんですよ。でも、そこからもゆっくりゆっくり続いていって、今は1670夜くらいですね(注:現在は1684話)。 2000年なんですよ、始めたのは。その時から継続してやっているのが二つあって、一つがイシス編集学校。ネット上の学校です。そこへ来ると、エディティング・テクノロジーとかエディティング・メソッドとか、コンテンツのエディティングがお勉強できます、と。もう一つが、周りから「毎日できることをやってください」と言われて、「本についてだったら、毎日書けるかな」ということで始めたのが「千夜千冊」だった。毎日毎日、とにかく一冊書くというので始めて、電子ネットワーク上の「本の森」をちょっとずつ、一株ずつ増やしていこうという、それに過ぎなかったんです。

津田: 僕が「千夜千冊」を見始めた時にまず思ったことは、すごくネットのことを考えられて作られたコンテンツだなっていうことなんですよね。直観的に「本のハイパーリンクだな、これは」と思ったんですよ。

松岡: ああ、そうだね。

津田: インターネットのメディア的な特徴を一言で言えば、ハイパーリンクという発明に集約される。そのハイパーリンクという特徴を「本を紹介する」――本に対してのハイパーリンクを張ることで初めて自覚的にやられたのが、松岡さんだったんじゃないか、と。

松岡: たしかに、ハイパーリンク、ハイパーテキストという考え方は頭にありましたね。僕はTEDに呼ばれた最初の日本人だったのだけれど、そこでテッド・ネルソンに会ってすごく刺激を受けたんだね。それからもう一つは、ジュリア・クリステヴァの「インターテクスト」ですね。ありとあらゆるテキストがほかの本の引用で成り立っている、「ウェブ」であるという、クリステヴァの考え方にも、もともと非常に刺激を受けていました。

津田: 個人的な考えとしては、ハイパーリンクという仕組みは、「注釈」を再発明したと思うんですよね。もちろん、それまでに論文や書籍には参考文献とか注釈はあったんですけど、目線やページを行ったり来たりする必要があって、可読性は低かった。しかし、ハイパーリンクであれば、気になった注釈付き単語があれば、クリックするだけでパッと意味が表示され、もう一度クリックすればすぐに戻れる。同じようにハイパーリンクの仕組みを使った電子書籍ではそういう仕様のものもありますけど、現在でも注釈を意識的に活かしたコンテンツって多くないんですよね。その意味で松岡さんの「千夜千冊」は革新的だったと思います。 もう一つお聞きしたいのは、文庫化に関連したことです。「千夜千冊」ってウェブ上のページなので横書きじゃないですか。横書きのフォーマットで意識的に情報が埋め込まれている。それを今回縦書きのフォーマットにしてみた時に、松岡さん自身、本として工夫した部分とか気付かれた部分とか、そういうものって何かありましたか?

松岡: えっとね、僕は基本的に縦書きが好きなんですね。それともう一つ、ダブルページ、見開きが大好きなんです。そういう左右にページが二つになっているダブルページというものが、おそらく2000年来、1000年来の我々の脳にビルトインされて、インストールされているフォーマットじゃないかと思っているんですよ。「千夜千冊」がスクロールをするウェブ上のページから、縦書きのダブルページになったということは喜びの方に近いですね。あともう一つ、電子上ではカッコ内とルビがレイアウト上ほとんど同じフォントサイズになってしまうんですね。今回は町口(覚)くんっていう、なかなか優秀なエディトリアルデザイナーであり、グラフィックデザイナーに全体の造本設計をしてもらったんですけども、ルビとカッコ内の級数が落とせたっていうのは、ものすごい喜びです。 あとはさっき津田さんが言ってくれたハイパーリンクに関してですね。一つの本を取り上げる時にも、たとえばプルーストの『失われた時を求めて』だとか漱石の『こころ』だとか梶井基次郎なんかが自分の頭の中に残っているんです。ウェブ上の「千夜千冊」の場合だと、そこから過去の記事へのホットワードリンクを入れることで、それらの結びつきを示すことができた。だけど今回のように本という形にすると、それを紹介しているまた別の本へと飛んでもらわなきゃいけなくなるので、それを今はやめています。

津田: そこが難しいところですよね。松岡さんの頭の中では「このテーマでこれをまとめられるな」というつながりが見えることがあると思うんですけど、ハイパーリンク前提で書かれた文章を文庫化する場合だと、そのつながりを文字だけで示すのが難しい部分がありますよね。

Googleの登場と「編集しない編集」

津田: 松岡さんが「千夜千冊」を始められた2000年頃のIT業界のトピックとしては、Googleの登場というのが大きかったと思うんですよね。Googleの検索サービスの仕組み――「ページランク」の思想って今のAIの議論ともつながっていて、要するにアカデミズムの世界では参照されている数が多い論文ほど有用である、それはネット上のハイパーリンクでも同じだろうというものです。その背景には、良いか悪いか、正しいかどうかは置いといて、米国西海岸由来の「テクノロジーですべて解決すればいいじゃん」という、Googleの持つ「編集観」があると思うんです。「ページランク」って個人が重み付けをしないという意味で「編集しない編集」とも言えますよね。個人ではなく集合知が結果として「編集」行為をしている。当時の議論としてあったのは、今までは編集者や新聞記者が、いかに記事内容に重み付けをして並べるのかという作業をやっていたけれども、ネットの時代になったら、むしろ読者が重み付けを決めていくのだという話になった。これは現在のネットメディアのページビュー至上主義ともつながる思想ですね。しかし同時に、今後世の中にあふれる情報がネット中心になっていくのだから「既存の編集なんていらない」ということを言い始める人が出てきた時期でもありました。そうした意見や新しく出現してきた編集観に対して、当時松岡さんはどのような印象を抱いていたんですか? やはり反発はあったんでしょうか?

松岡: 「やられた」と思った。「うまい」とも感じた。もう一つ、画期的だったと思うのは、インターネット自体が「ブラウザ」という機能を付けたことですね。元々「ブラウジング」という言葉は店舗設計やマーケティング上で使われていたもので、客が店に来てぶらぶらしている時の形態・様態を「ブラウジング」って言ったんですね。

津田: へえー! それは知らなかったですね。

松岡: どれを買うか、どれに止まったか。それをマーケティングに置きなおしていって、それをモデルにして飾り付けだとか価格だとかセールだとかが考えられたりしたわけです。それに対してGoogleは、むしろユーザーにブラウジングさせないための仕組みを作ったんですね。ブラウジングというのは一つの不確定要素であり、店舗上でブラウジングさせているために勝ったり負けたりすると。そういう理屈の下で、ブラウザをメーカーが、プロデューサーが持ったというのがすごいと思ったね。

津田: なるほど。Google登場以前の主な検索エンジンって人がサイトを登録するディレクトリ型のYahoo!だったじゃないですか。あれってまさに店舗設計ですよね。もうトップページにいろんなものがあって……。

松岡: リアルマーケティングのようにね。

津田: このコーナーがここにあるから、この順番で見ていきましょうよ、という。それに対してGoogleは「コーナーなんていらないんだよ」ということをやったんですよね。トップページに検索窓だけでしたからね、最初は。

松岡: それから先ほど言われた、Googleが「ページランク」という独特なものと「協調フィルタリング」という二つの技術を作ったこと。これは編集的には「まいった」「やられた」「さすが」と思いました。

津田: 松岡さんがそのような感想を持っていたのは意外でした。というのも、「やっぱり人間が出版・編集しなきゃダメなんだ」っていう出版人は多いじゃないですか。僕も雑誌ライター出身なのでそういう人たちの気持ちは分かるけれど、結論から言えば「どちらもいいんじゃない?」という立場なんですよね。人が行う編集、機械や集合知で行う編集、どちらも重要だし、どちらも精度を高めていって、お互い高めあっていければいいんじゃないかと。

松岡: でもたぶん、人の方は精度が高まってないと思う。だからこそ、実は編集力が必要なんだよね。Google見ているだけでは編集力は身につかない。

津田: う、たしかに……。

インターネット時代における「パクリ」

津田: それとも関連する別の問題として、インターネットが普及するにつれて起きた現象の一つに「パクリ」に対して過剰に敏感である、というのがありますよね。あらゆる作品、クリエイティブというのは、意識的にせよ無意識的にせよ、何らかの影響を受けて作られているわけですけれども、今はちょっとでも近似性があったら、議論の余地なく悪として語られてしまう。

松岡: そう、その問題がありますね。人類の歴史は「模倣の歴史」なんだけどね。

津田: すごく表面的な部分だけしか見ていないんですよね。真面目に創作をしていれば、何か1つだけを参考にしているわけがないんですよ。その背景には10とか20とか100の影響があるわけで。それらの背景を批評する側が解説した上で、作者すら気付いていないものを提示するからこそ、批評にも意味がある。でも、これがTwitterの世界になっていってから、「これとこれは似てるよね」という、表面の部分だけが拡散してしまっている。この問題は大きいんじゃないかと。

松岡: これは日本の知的環境が小さな個性だけを認めて、大きな個性にそのすべてがあるということを言いたくない、ということがあると思いますね。本当に小さな差異だけで分類している。

津田: たしかに。

松岡: 「ダブル・コンティンジェント」と僕は呼んでいるんだけれども、多重な別様の多様性というものを発見できるような装置を作る方がいいと思いますね。そういうことができるような先生や作家はいるんですよ。今の日本のように常に新しい商品を、常に新しいジャンクフードをということになると、おそらくもう日本は切れちゃうと思います、ネタが。

津田: この話をしていて思い出すのが、大瀧詠一さんなんですよね。大瀧さんは曲を発表すると、いろいろな半可通から「ああこの曲は、これのパクリだよね」と言われる人でもあって。そういう時に大瀧さんは「君はこれを〇〇のパクリと言うけれども、この曲には何百個も引用があるんだよ」と。大量に引用した中の、1つしかあなたは気付かなかったのね、と。本来は、引用した分だけその基になったものを行き来できるようなコンテンツの楽しみ方を示すことが重要なんじゃないかと。松岡さんの千夜千冊はそれを自覚的にやろうとしていたコンテンツなんだと思います。

松岡: たしかにそれは今言われた通りで、やはり僕の中にはありとあらゆるものがイミテーションでありフェイクである、ギミックでありミメーシスである、という考え方がありますね。これはガブリエル・タルドの『模倣の法則』がほぼすべてのことを指摘していますよ。ドゥルーズが絶賛した本です。情報文明の本質はそこですよ。だから、小さな差異だけを追い求めているようでは、今後必ずジリ貧になると思います。

フィルターバブルの解決法

津田: 僕は一人のユーザーとして、インターネットの草創期からその可能性をポジティブに考えてきました。そんな僕から見ると、やはり今の状況に忸怩たるものがあるんですよね。今、松岡さんが「イミテーション」というお話をされましたけど、翻って現在インターネットが全世界レベルで悩んでいることが何かというと、フェイクニュースじゃないですか。フェイクニュースやそれによって煽られた感情でヘイトスピーチや酷い誹謗中傷が横行している。インターネットは確かに情報流通を民主化した。しかし、本来だったら「いや、俺はこう見立てるよ」っていう機会の平等をもたらしてくれるはずのものがインターネットだったにもかかわらず、現実に起きているのは、同じような言説の過激化――いわゆるフィルターバブルという現象ですよね。これは協調フィルタリングの悪い面という言い方もできると思うんですけど。

松岡: ああ、そうだね。副作用が出たね。

津田: 協調フィルタリングが進みすぎたことで人の意見にまで影響を及ぼしてしまって、結果としてオリジナリティがどんどん無くなってきている。この問題はもうここ5~6年くらいずっと考えているんですけど、まだ出口がないなあと……。

松岡: 出口……は大変ですね。コンプライアンスの問題もあります。解決の方法はある意味では逆というか、「元に戻る」ということじゃないでしょうか。極端に言えば神話だとか伝説だとか、昔話に戻る。「リバース・エンジニアリング」という考えとも近いかもしれません。それから「去来」とか「往来」ですね、去ったり来たり、往ったり来たり、という観点です。そうすることによって、一つの問題を見る時のタイムスパンを広げることができる。今のニュースを見る時のタイムスパンをリアルタイムに限定することで、問題が出てきてしまうんですよ。奥がないから深まらないし、結局出口が無くなってしまう。 でもどうなんだろう、先ほどおっしゃっていたように津田さんは最初期のころからITやインターネットというものに可能性を感じていたと思うんですが、このように出口無しになってしまうことについては予想外でしたか? それとも、ある程度危険は感じていた?

津田: そうですね、僕は2012年に『ウェブで政治を動かす!』という本を書いたんですが、当時はインターネットというツールが民主主義にこういう風に使われれば、多少はましになるんじゃないかなっていう気持ちを込めて書いたんですよね。結果はどうだったかと言えば、実際にウェブで政治が動いちゃったんです。動いちゃったんですけど、僕が考えうる最悪の方向に動いてしまった、というのが僕の状況認識です。あの本ではそういう懸念点も指摘はしていたのですが、正直悪い意味で予想以上でしたね。その原因を一言で言えば、広告の力が思った以上に大きかった、ということですね。

松岡: 中身が関係ないやつね。アクセス数目当ての。

津田: そうです。昔は企業側が広告の出広先――媒体を選べたわけじゃないですか。その選択によってある種、変なものが混じらないようになっていた。これがインターネットの時代になって、アドネットワークという形になった。これはどんなブログであってもスクリプトを貼り付けてしまえば広告が配信されてしまうので、どこに配信されているのかが分からないんですよね。それによって、かつてはあり得なかったような情報のミスマッチみたいなものが起き、それが資本の論理によって拡大している。とはいえ、「広告業界に倫理を持て」と言っても根本的な解決にはならないでしょうし。今のインターネットをめぐる問題を語る上でこのことは避けて通れないと思います。 (後編へつづく) Coming soon !! 9月『情報生命』、10月『少年の憂鬱』、11月『面影日本』、12月『理科の教室』 and more...