対談 「本の旅人」2018年2月号より

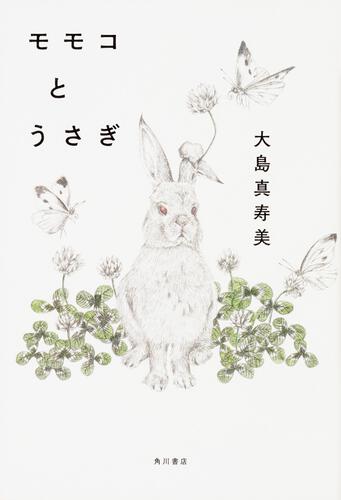

『モモコとうさぎ』刊行記念書店員座談会 働くとはどういうこと? モモコが放浪のうちに出会った人々から教えられる人生の秘訣。

撮影:Y'sC 取材・文:編集部 / 協力:松村洋服研究所

どうにもやりたいことを見つけられず、大学卒業間際に家出をした「モモコ」。旅の先々でさまざまな人々と出会い、格差社会や限界集落、超高齢社会など、過酷な現実を目の当たりにした彼女は、どこへ流れ着き、何を生業とするのか。「モモコは、私だ」——しんどい日常を生きる我々へのエールが詰まった本作を、大島真寿美さんと普段から親交の深い、書店員の面々が読み解きます。

しゃべるうさぎの不思議

山崎 蓮代(紀伊国屋書店 名古屋空港店): 物語は、主人公の「モモコ」が一人で部屋にこもって、ちくちくちくちくと縫い物をしているところを「うさぎ」がじっと見て、仲間同士で話し合っているシーンから始まります。まず気になったのは「なんでうさぎが?」ということでした。

大島: なんでうさぎか……。よくわからないんです。頭にまず思い浮かべていたのは、うさぎと女の子。その世界の手触り、感触のようなものがあって、それを一行ずつ物語にしていったような感じです。

石本 秀一(ジュンク堂書店 ロフト名古屋店): 物語の要所をうさぎが締めているようにも思いました。最初はもっとモモコと絡んでくるのかな、とも思ったのですが。

久田 かおり(精文館書店 中島新町店): うさぎたちはモモコのことを話しているのに、モモコには全然聞こえていませんよね。

熊谷 由佳(丸善 名古屋本店): 物語のなかで、モモコに初めてうさぎの声が聞こえるところがありますよね。そこは、心を開いたり、整えることができたりすると、うさぎの声が聞こえるということなのかな、と感じました。

久田: うさぎはうさぎネットワークで繋がっていて、世界を把握しています。世界のどこかにうさぎのマザーコンピュータがあって、情報をやりとりしているんじゃないか。莫大な資金を投じて、天才的な研究者により開発されたうさぎたちなんですよね。かわいいだけじゃなくて、どんどん賢くなっていくという。この設定は、大島さんには珍しい、SF小説なんじゃないかと思って、驚きました。

石本: 僕も大島さんらしくないような気がして。「うさぎたちをコンピュータに繋げて同期」というような発想は、失礼ながら大島さんからは出てきにくいように思いましたが……これは、大島さんのアイデアなのでしょうか。

大島: 私が考えたんです!(笑) うさぎたちは独自のネットワークを持っていて、充電と同期はパワースポットに載せて行う、という。でも、うさぎが何をしていて、どういう仕組みになっているのかは、じつは詳細には書いてないんですよね。みなさんのご想像にお任せします。

山崎: うさぎがどんな形状なのかな、というのも気になっていました。リュックサックに紛れ込むようにして一緒に旅に出るわけですし、モモコお手製の襟の付いた服を着せられたりもするので、坐っているようなタイプなのかな、と。自立できるんだと思うと、なかに針金や重りが入っているのかな、と考えたり。色とかも、どんな色なのかな、とか。

久田: そう、そうなんですよ!

熊谷: 私は雪うさぎのような形をイメージしていました。

石本: 僕はピーターラビットのイメージです。大きさは三十センチぐらい、かな。

大島: ……好きに思い浮かべてくれればいいんですよ。

家を出るうさぎとモモコ

石本: 自分の部屋で縫い物に没頭しているモモコに、小説家である義理の父親が話しかけてきます。父との会話をきっかけにして、モモコは家を出るわけですよね。

久田: 『あなたの本当の人生は』でも小説家が登場しました。大島さんの作品に小説家が出てくることに、なにか理由はあるんでしょうか。

大島: それは、「物語」と「自分」の関係について、すごく興味があるんだと思います。

山崎: 彼が書いている作品も気になりますよね。何を書いたんだろう、と。お父さんの小説をモモコは読むのかな、とか。

一同: モモコはきっと読まないと思う!

久田: こんなシーンを書こう、と思って書いた場面はありましたか。

大島: それはないんですよね。ただただモモコが直面している現実に向き合って書こうと思っていました。

久田: 家を出たモモコは、友人の家に居候したのち、マルチ警備会社に勤める兄「シュウジ」の独身寮の世話になります。シュウジはこれまでの大島さんの作品では珍しい肉体派のキャラクターでしたし、会社も独特でした。

石本: 民間だけど、武器とかも持っているっていいますしね。

熊谷: 死の危険とも背中合わせだっていいますし、怖い会社ですよね。

久田: 警備会社の取材なんかもされたんですか。

大島: それが、取材などはまったくしなかったんです。

久田: そうなんですか! 限界集落とか、超高齢社会とか、格差とか、外国人労働者とか、リアルな社会問題が自然に織り込まれているのも特徴的だと思いました。

大島: モモコと一緒に、現代を見る旅をしていたのかもしれませんね。

山崎: 私は縫い物が趣味なので、縫い物をするヒロインだ! と、それだけで嬉しくなりました。物語の冒頭で、「ベッドカバーや、枕カバー。クッション、カーテン。ぬいぐるみたちの服。彼らのための居場所。どんどん縫う」とありますが、カーテンも縫うのか! これは本格的だ、と。

久田: 掃除が好きで、縫い物が好き。それは、生きていくうえで困らないスキルを持っているんじゃないか、と思いました。

大島: 私自身は縫い物はまったくできないんですけどね。書きながら、モモコは強い子だ、と思っていました。この子はすごく強いな、と。

久田: ふわふわしていそうなんですけどね。

大島: 自然と生きる力が具わっている。だから、どんなに寄る辺なくても、死にたい、という方向にはいかないんです。

久田: 若いのに、汚れ仕事を厭わないですよね。

山崎: そう。土いじりとかもしますしね。モモコが掃除のスキルを身に付けたのは、いったいいつ頃なんでしょう。

大島: 大学生の頃のアルバイトとか? これは「やってきたことは、何も無駄にならない」ということだと思うんですよね。結局、すべての経験が、生きるために役立っていく。

石本: お父さんが次々にかわるとか、一般的に見れば不幸な境遇なのかもしれませんが、それを感じさせない。

熊谷: 幸せそうですよね。

大島: この子は生き物としての強さを持っているから、こういう結末を迎えることができたのかな、と思います。だから、モモコの人生はこれからも続いていくだろうけれど、きっとどこかで元気でやっているだろう、って。親戚のおばさんが言うみたいな台詞ですけど。この作品ほど、物語のほうが強気で挑んでくるような経験はなかったんですよね。物語と勝負しているような気持ちでした。まるで、暴れ馬に乗っているようで。落っこちないようにと祈りながら書いていました。だけど、簡単なほうにはいかないと心に決めていたんです。

石本: 特に前半のモモコの旅は、自分のルーツを辿る旅だったんじゃないかと思ったんですよね。自分の母親の人生を知ったり、本当の父親のことを知ったり。確固たる意志を持って旅をしていた、というよりは、流されていくような印象もありました。

大島: モモコはいわゆる「自分探し」をしたいわけではないんでしょうね。

熊谷: モモコが変わったな、と感じたのは、シュウジの寮を経て、海辺の町に辿り着き、そしてそこを出る頃。このあたりから、モモコが好きになりました。

これは、アンチお仕事小説

久田: それにしても、たくさん変わった人に出会う小説ですよね。

大島: そうかなあ……変わった人はひとりもいないな、と思ってたんですけど。普通の人をいっぱい書く、というつもりで書いていたんですが。

久田: いや、現実にいたら、ちょっと変わってるよね、って言われそうな人ばっかりです。まぁ、私の周りにはこういう変わった人がたくさんいますけどね(笑)。

大島: 私の周りにいる、ちょっと変かもしれない人は、みんな楽しそうに生きているんですよね。そういう人たちの生き方を物語に反映させられたらいいな、とは思っていました。今って、いちど就職に失敗すると取り返しがつかない、みたいな風潮がやっぱりあるのかな、と思っていて。そういうことにとらわれすぎなくていいんじゃない? というつもりで書きました。だから、これは「アンチお仕事小説」なんです。

熊谷: 登場人物のひとり、限界集落で移動販売をしている「メリー」に、モモコが「わたしにも仕事、作れますかね」と訊ねるシーンがありますね。メリーが「そんなもん、誰にだって作れるさ、自分に合ってる仕事を自分で作ればいいだけの話じゃないか」と答えるのが、印象的でした。

大島: 自分が何に喜びを見出せるのか、ということを優先できたらいいな、と思って。

久田: モモコにとっての縫い物のように、大島さんのよりどころになっているものはありますか。

大島: 私は小説を書くのがほんとうに好きなんですよね。どんどん書くことが好きになっている。毎日が新鮮で、楽しくてしょうがないんです。こんな面白い仕事が他にあるのか!? という。今は、仕事とすら思っていないかも、ですね。

熊谷: メリーも楽しそうですものね。

大島: 何を仕事として、どう生きていくのか、っていうのは、「就職」っていう小さな言葉でくくられる必要はなくて、もっと大きな言葉になるべきなんじゃないかな。だから、この小説を読んだ人が、それぞれ、仕事ってなんだろう、就職ってなんだろう、って、考えたり、感じたりしてくれたらいいな、って思っています。

左:石本さん・作/右:久田さん・作

左:熊谷さん・作/右:山崎さん・作

関連書籍

紹介した書籍

おすすめ記事

-

レビュー

-

特集