構成・文=吉田大助

写真=中岡隆造、干川 修

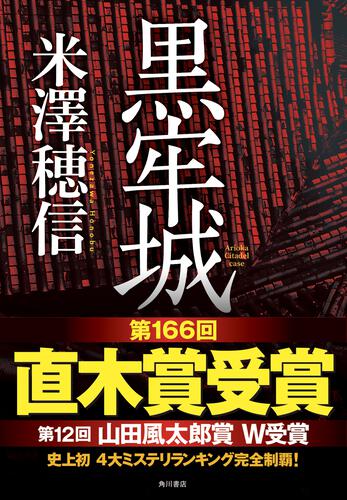

デビュー20周年となる今年、本格ミステリーと“本格”時代歴史小説を融合させ、集大成にして新境地となる最新長編『黒牢城』を発表した米澤穂信。来年デビュー30周年を迎える恩田陸は、本格ミステリーのど真ん中を行く〈理瀬シリーズ〉の実に17年ぶり(!)となる新作長編『薔薇のなかの蛇』を、この春上梓した。互いをリスペクトし合い、作家としてさらなる高みを求め続ける二人が、ミステリーに対する、そして小説に対する愛と夢とを語り合う、楽しすぎる後編!

人体をなぜわざわざ切断するのかは、

ミステリーでは永遠のテーマですよね。(恩田)

――お二人の新作に共通するモチーフの一つは、本格ミステリーらしさ全開と言える「人体切断」の謎。ただ、謎の作り方は全く違いますね。

恩田:私の場合は、ミステリーファンにとって有名なブラック・ダリア事件(※1947年にアメリカで発生した未解決殺人事件。「ブラック・ダリア」ことエリザベス・ショートの死体が胴体のところで真っ二つに切断され遺棄された)っぽいものがやりたかったんです。人体をなぜ「輪切り」にするのか、なぜわざわざ切断するのかは、ミステリーでは永遠のテーマですよね。

米澤:恩田先生とは違って私の場合は「首切り」でしたけれども、ミステリー史上もっとも、なぜ首を切ったのかが自明です。何の謎もない。武士が手柄を主張するため、です(笑)。戦場で敵方のお偉いどころを討ち取っても、その首を斬って持ち帰ってこられなければ、自分の働きが証明できない。

恩田:いわゆる首実検ですよね。首って、請求書なわけじゃないですか。当時の武士たちがただ手柄を立てるだけでなく首を求めた、その切実さが読んでいてすごく伝わってきました。だからこそ、第二章でああいう謎が生まれている。この時代ならではのトリックですね。

米澤:トリックを考えていくうえで根本にあったのは、「修道士カドフェル」なんです。

恩田:リスペクトする作品も渋い! 今エリス・ピーターズの作品を持ってくるところが、米澤さんらしいなぁ。

米澤:社会思想社版には間に合いませんでしたが、小説家になってお金をいただけるようになった時、光文社から出ている金の背表紙のカドフェル・シリーズをドーンと全20巻、買ったんです。こういうことができるなんて、おとなっていいよなぁと思いました(笑)。「修道士カドフェル」の舞台は12世紀前半のイングランドですが、聖遺物が盗まれてしまったであるとか、修道院に土地を寄付する相続関係で揉めたりといった、中世ならではの道具立て、中世ならではの価値観を使ってミステリーを書いていっている。もう一つ付け加えるならば、残酷な時代の中で、どうしたら人を許していけるかということがシリーズ全体のテーマになっているんです。エリス・ピーターズを読んでいなければ、『黒牢城』は書けなかったろうなと思います。恩田先生には及びもつかないんですけど、それでも自分が読んできたものが自分を作っている、読んだものによって作品ができているなぁということは、改めて感じているところです。

恩田:私はレジナルド・ヒル(※『骨と沈黙』などを代表作に持つイギリスの本格ミステリー作家)が大好きなんですが、あの人はもともと大学の先生でした。純文学を書いてもおかしくないんじゃないかという出自の人なんですが、彼はミステリーを書いた。イギリスのミステリー作家って本業で先生をやっているか他にも仕事を持っていて、趣味でミステリーを書いている人が多い。そのスタンスから出てくるものってあるなと思っていて、今回は私もそういうムードを目指したんです。

米澤:我が意を得たりという感じです。前にとある作品の解説で書いたことがあるんですが、日本において本業がある人が知的な遊びとしてミステリーを書いたというのは、実はあまりない。基本的には職業作家が書くものである、という点でアメリカと日本は共通しているんです。一方で、イギリスではG・K・チェスタトンみたいな本職のある知的エスタブリッシュメントが趣味でミステリーを書いてみる、ということがあって、そういうものの読み味は独特の良さがあるってつくづく思っていたんです。そこを目指されていたという今のお話を聞いて、だから今回イギリスミステリーの香気をこんなにも強く感じたのかと、今すごく腑に落ちました。それと……もしかして『薔薇のなかの蛇』をお書きになっている時、英語を日本語に翻訳していくような感覚はお持ちではありませんでしたか?

恩田:今回はかなり翻訳調を意識して書きましたね。翻訳ミステリーを読んでいるような感覚になってもらえたらな、と。語彙とか文章を変えたというより、言い回しですかね。本当に伝えたいことを直接言わず、ちょっと遠回りするイギリス人っぽい言い回しってあるじゃないですか。

米澤:「ぶぶ漬け、食べていかれますか?」じゃないけれども(笑)。

恩田:そうそう。皮肉な感じというか、イヤミったらしい感じ。米澤さんは今回、戦国ものをやられたわけですが、あんな雰囲気がいいな、あのイメージに近づけたいと念頭に置いていた小説や作家さんはいらっしゃるんですか。

米澤:この作家の作風をイメージしてというのは、今回はなかったです。ただ、強いて言うならば南條範夫先生と東郷隆先生でしょうか。

恩田:やっぱり渋い!!(笑)

米澤:お二方とも、英雄譚ではないものもよく書かれるんですよね。その時代を生きた人たちの愚かさや惨めさ、それでも与えられた場所で足搔いていく小説には触発されました。

時代を書きたいというのではなくて、

小説を書きたいんです。(米澤)

恩田:私が『黒牢城』を読んですごく感心したのは、動機なんです。一つ一つのトリックも素晴らしいんですが、この時代に生きていた人たちだったからこそ表現できた、これ以外はあり得ないという動機が、毎回毎回納得できるし腑に落ちる。

米澤:目の前の事件や物語の下には歴史が伏流水として流れていて、単に一人の人間の瞬発的な思いを描くのではなく、その一人に連なるさまざまな過去の表出が現在の動機として現われてくる。それは、恩田先生の作品でもたびたび現われる構図です。恩田先生の小説で何度も味わってきた楽しみが自分の小説の中にもあったのだと思うと、ああ、よかったという気持ちでいっぱいですね。

恩田:これ以上は言いませんが、第四章で描かれるある人物の動機には震撼させられました。本編四章に序章と終章という構成も、必然性があるんですよね。これ以上は言いませんが(笑)。

米澤:ありがとうございます(笑)。

恩田:これはぜひ伺ってみたかったんですが、私が米澤さんの作品を読むきっかけになった〈古典部シリーズ〉や、同じく高校生たちが主人公の〈小市民シリーズ〉を読むと、米澤さんが青春ミステリーを書きたい、ここは作家として大切な居場所の一つなんだと思っているのが分かります。その一方で、なんて言えばいいのかな、大きな場所へ出たいというか。米澤さんってものすごい読書家だから、ものすごく志が高いと思うんですね。自分の目指すところに向かってものすごくハイレベルのものを書きたいという思いと、小さいお話に留まりたいという気持ちとが、せめぎ合っている感じがしたんです。それが今回の『黒牢城』では、やりたいこととやっていることが一致した感がありました。

米澤:あぁ……。

恩田:言い方を変えると、本格ミステリーを極めるということと「大きな小説」を書くということが、一致した。米澤さん自身も納得するようなものができたんじゃないかなって思ったんですが、どうですか?

米澤:自分としては、とにかく無我夢中でした。いつもはもっと全体の構造みたいなものも、ウェルメイドに作り込んでから小説を書いていくんです。今回は作り込むというよりも、目の前の場面、次のシーンを書いていくのに必死で、がむしゃらで。だから、書き終えても手応えがなかったんです。

恩田:手応え、なかった!?

米澤:はい。自分はどういうものを書いて、いったいどう読まれるんだろうということが、ここまで想像がつかなかった作品は初めてでした。一方で、歩んだ道のりをふっと振り返ってみた時に、これまでずっといつか叶えたいと夢のように思っていたことが、もしかしたらできているんじゃないかという感覚も少しあって。野球でホームランを打った時は、実はバットに手応えが残らないという話を聞いたことがあります。書き終えた自分が感じている手応えのなさは、空振りしてしまったからかもしれないと思っていたけれども……。

恩田:ホームランを打ったんですね。

米澤:尊敬する恩田先生にそう言っていただけて、すごく心強いです。

――そろそろお時間が来てしまいました。最後に、今後こういう小説を書いてみたい、という予定や願望をお伺いしたいです。

米澤:今回のような歴史もの、過去の特定の時代を舞台にしたミステリーはまた書くだろうなと思っています。もっとも、時代を書きたいというのではなくて、小説を書きたいんですけどね。その小説にとってその時代が必要ならば、きっとまた書くと思います。

恩田:私、安楽椅子探偵ものは一度書いてみたいジャンルなんです。

米澤:『象と耳鳴り』って、そうじゃないですか?

恩田:うーん。要素があるにはあるんだけど、あれじゃないんですよね。

米澤:〈理瀬シリーズ〉の『黒と茶の幻想』はどうでしょう。

恩田:いや、あれも違う(笑)。もっとど真ん中のやつを書くのが夢なんです。

米澤:ぜひ、拝読したいです。そしてやっぱり、〈理瀬シリーズ〉の続きも期待してしまいます。

恩田:書きたいですね。次は17年もかからないと思います(笑)。

――もしかして、理瀬が安楽椅子探偵に……。

恩田:邪悪な「ミス・マープル」みたいな。いいかも?

米澤:年齢が一気に上がりますね(笑)。恩田先生は、歴史上の人物を扱った作品というと、『ねじの回転』がありますけれども……。

恩田:あまりないですね。今日米澤さんのお話を伺ってきて思ったのは、やっぱり私は根本的に、調べ物が好きじゃない(苦笑)。でも、歴史ものというか、近現代で親子三代の大河ドラマはやってみたいと思っているんです。

米澤:それはもう恩田陸ファンなら、絶対読みたい話ですね。胸が躍ります。

恩田:私から米澤さんに一つ、リクエストしてもいいですか? また『満願』みたいな、ノンシリーズでド本格の贅沢な短編集が読みたいです。

米澤:はい。あっ、「はい」と言ってしまった(笑)。

恩田:『満願』は、『煙の殺意』(泡坂妻夫)をイメージされて書かれたんですよね?

米澤: ええ。編集の方から「米澤穂信の『戻り川心中』(連城三紀彦)を」と言われ、「分かりました。それはつまり最高の短編集を作ってくださいということですね。じゃあ、それは僕にとっては『煙の殺意』なので、『煙の殺意』を作ります」と言ったことがあります。

恩田:素晴らしい返しです(笑)。でも、最高の短編集を作ることは、ミステリーを書く人間にとって一つの夢ですよね。

米澤:そうですよね。夢を持ってしまった以上は、夢を追いかけたいですよ。