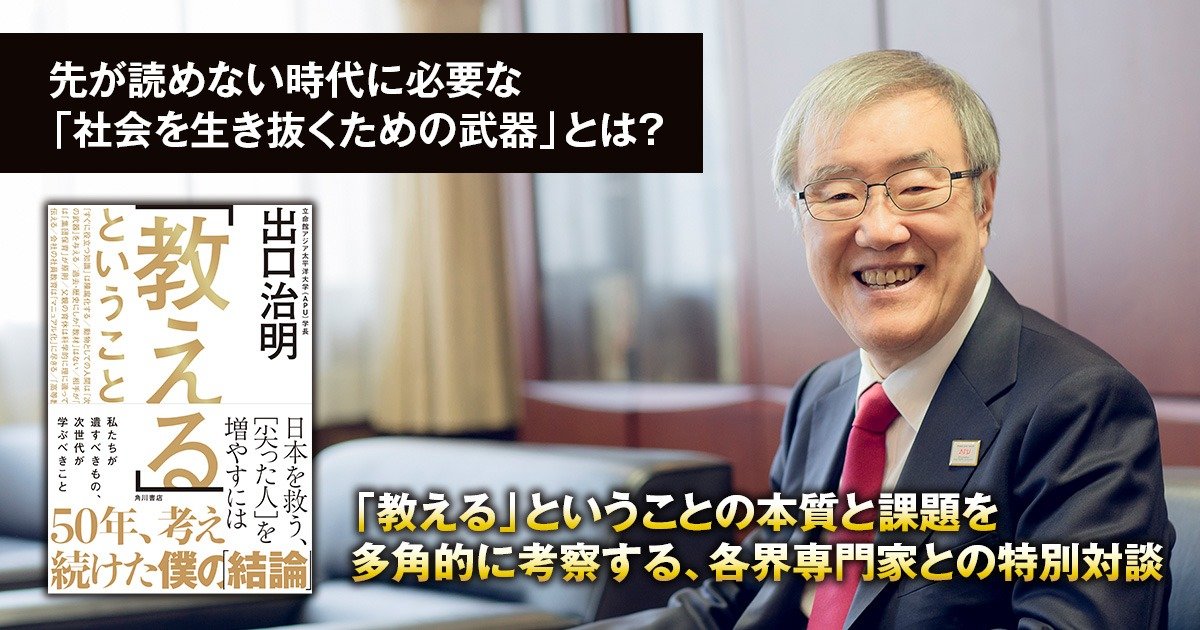

出口治明さん(立命館アジア太平洋大学<APU>学長)が「教える」「教育」の本質について考察した最新刊『「教える」ということ』。本の中には、各界の専門家との対談が収録されています。今回は東京大学教授で生物心理学者の岡ノ谷一夫先生との対談を試し読みしてみましょう。

動物(ラット、小鳥、人間)のコミュニケーション行動を対象として、生物心理学的に研究を進める岡ノ谷一夫先生。「動物における教育」と比較しながらの議論で、人間にとっての「教える」ということが浮かび上がります。【第2回目】

教育は、世代レベルでしか有効ではない

出口:日本では、いまだに「背中を見て学べ」といった教育方法が残っていますよね。

岡ノ谷:日本の「背中を見て学べ」は行き過ぎのような気がします。言語化できる部分がまだあるはずなんです。

出口:その通りですね。

岡ノ谷:ですから、大量のデータをとって統計分析を行い、「良い教師がどういうことをしているのか」を明らかにした上で、言語化されていない部分を言語化していくことが必要だという考えもあります。

とはいえ、生き物同士のコミュニケーションですから、言語化できない部分はある程度は残ると思います。すべてを言語化するのは、それはそれで間違っているのではないかなと僕は思います。

本質的な問題として、教育というのは効率がいいわけですよね。知識・技能を直接、他の人に植え付けるわけですから。

学ぶ側の人が同じ試行錯誤経験や問題解決経験をしなくても、知識をいただくことができるわけで、とても効率がいい。

けれど不思議なことに、実際には人間でしか、教育という行動は体系的に進化していません。人間以外の動物では教育行動が出現しない理由はまだわかっていないんです。

教育は言語によって効率化できますが、言語がなくても可能なことだから、もっといろいろな動物で教育が見られてもいいのですが、見られないわけですね。

出口:なぜだとお考えですか?

岡ノ谷:まず、教育はある意味、洗脳といえると思います。

近代教育は、近代国家に必要な労働力や軍事力を育てるためにあったわけです。けれど、ある価値観で政治が動くのはせいぜい1、2世代、50年くらいです。そのくらいの時間では、進化は起きないですね。

同じ価値観で政治が動いていけば、それに適応するように人間の性質が変わっていくことはありえますが、2世代くらいしか続かないようだと、短かすぎて進化は起こらないと思うのです。

出口:確かにそうですね。

岡ノ谷:だから教育は、世代レベルでしか有効ではないということですね。

教育を長い目で見ると、適応的ではありません。たとえば、今、この学校(東京大学)に入ってくる子どもたちの親を見ると、圧倒的に収入が多いんです。ですが、「収入が高い親の子どもが偏差値の高い大学に来る。卒業後、彼らの収入も高くなる」というサイクルは永続的ではないと思います。

なぜかというと、教育は、環境変化に適応できるような行動レパートリーを教えるのではなくて、そのときの政治経済状況に適応できるような短期的な知識を与えているからです。

英語教育より大切な「言語教育」

岡ノ谷:最近、SDGs(Sustainable Development Goals/持続可能な開発目標)とい言葉をよく耳にします。僕は、「Development と Goals 以上に、持続できること自体が何よりも大事」だと考えています。なぜなら、真に適応的な教育は1000年単位で考える必要があるからです。

人間の歴史を考えると、ホモ・サピエンスが誕生してからはまだ20万年しか経っていません。

出口:そうです、20万年です。

岡ノ谷:それに比べて、現生人類の祖先であるホモ・エレクトゥスの時代は、200万年以上続いていました。ということは、ホモ・エレクトゥスは、持続可能な生活様式を持っていたということです。急激な技術革新はせず、環境負荷を減らし、人口は一定量にとどめておくということを意図的ではないにせよ結果的にはやっていて、かなり成功していたのではないか、と。

一方、ホモ・サピエンスは20万年続いているけれど、これから1万年続くのかと問われれば……。

出口:かなり怪しい。

岡ノ谷:今のままだと怪しいですよね。ですから、SDGsとよくいわれるのですが、私は「S」だけでもいいから大事にしたほうがいいと思っているんです。

出口:持続ですね。

岡ノ谷:はい。生命の持続と個人の尊重を第一義とした教育をやっていくことがとても大切です。

たとえば、現在の英語教育というのは、あまりに狭すぎるのですね、見方が。

英語教育ではなく「言語教育」にすべきだと思います。では言語教育で何を教えるのかというと、「人間の文化がいかにして多様になったか」「人間が使う言語は多様でありながら、それでいて普遍性があるのはなぜか」といったことを学んでほしいわけです。それなのに最近の語学教育は「旅行に来たアメリカ人に道を教えることができれば上出来」といった非常に短期的なものになっています。

出口:岡ノ谷先生は、AIやプログラミング教育についてはどのようにお考えですか?

岡ノ谷:AIもプログラミングも、人間よりずっと短い世代でどんどん変わっていきます。特定の技術を身につければ即戦力にはなるけれど、すぐに陳腐化して使えなくなってしまいます。

出口:確かにそうですね。すぐ使えるものは、すぐ使えなくなる。

岡ノ谷:かつて、国立研究開発法人科学技術振興機構が「タンパク3000プロジェクト」を立ち上げたことがあります。

このプロジェクトは、「平成18年度までに、生命を司るのに重要なタンパク質のうち3分の1に相当する約3000種以上のタンパク質の基本構造の解明をする」というプロジェクトでした。

タンパク質の構造解析をするためにたくさんの博士研究員を採用したのですが、「技術を使いこなす」だけの教育しか受けていなかった研究員は、やがて自動化の波に吞まれてしまいました。彼らの持っていた知識はすぐに陳腐化してしまい、研究者として独立することもできなかったわけです。

今、いろいろなところで優秀なAI人材を採用していますが、それが果たして何年間有効なのかというと、かなり懐疑的ですね。ですから、AIやプログラミングの教育をするのではなく、論理や数学を教えるべきだと思います。それと、人類には「古典」という遺産が残っているのですから、共通の知識として古典を読んでおくべきだと思います。

情報技術の変化は、人間の1世代よりずっと早いわけです。仮に、情報技術の利用効率で人間を測ってしまうと、シニア世代が尊敬されなくなってしまいます。長生きする人に対する敬意がなかったら、高齢化社会はうまく回らないと思います。

老人の収入が多くなければいけない、ということではなくて、「長生きをしてきた」というただそれだけで尊敬に値するという価値観は必要だと思います。

出口:高齢者が尊敬されない社会は、蓄積と多様性を失いますよね。

岡ノ谷:そうなんです。だからこそ、畏怖と尊敬にもとづく人格的な教育が必要です。

▼出口治明『「教える」ということ 日本を救う、[尖った人]を増やすには』詳細はこちら

https://www.kadokawa.co.jp/product/321906000004/(KADOKAWAオフィシャルページ)

![「教える」ということ 日本を救う、[尖った人]を増やすには](https://cdn.kdkw.jp/cover_500/321906/321906000004.jpg)