ライター・山際淳司の傑作を集めた新書『江夏の21球』刊行を記念して、山際さんの息子の犬塚星司さんが山際さんにゆかりのある人々と語り合う「『江夏の21球』対談~今こそ山際淳司を読み直す~」。ゲストは作家の重松清さん。後編では、メディアの発達があったからこそ生まれた山際作品の特徴と、早世した山際淳司の存在をインターネットの普及したこの時代に振り返る意味を語ります。

メディアのなかでの「江夏の21球」

犬塚: 今回文字や表記をどうするのか、編集さんと話をする中で、初出の雑誌と図書を見比べてみたんですよ。重松さんも『スポーツを「読む」』(集英社新書)で指摘されていましたが、文字の流し込みを見ていると、「Number」に掲載されたときと、文庫にするときだと、文末や改行のポイントをかなり変えていますよね。ページまたぎ、クビまたぎをすごく気にしていたんだとあらためて気づきました。

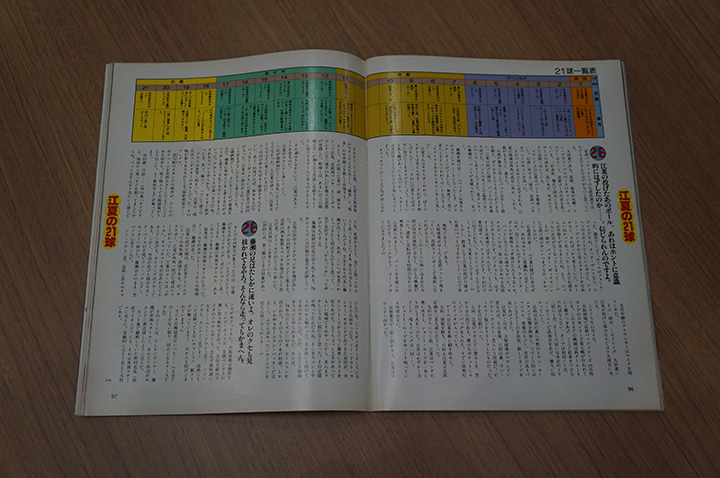

重松: そうなんですよ。雑誌的な感性では、見開きや改行、一行の短さっていうのが大きな意味を持ちます。 僕は今早稲田大学で講義をしているんですが、現代の学生の皆さんはレポートの字数に対して「原稿用紙3枚」じゃなく「1200字」っていう発想になっているんですよね。文字数だけで何字何行って概念がないんです。それに、レイアウトの意味合いも、フォントの役割もよくわかっていない人が大多数になってきている。見る環境で変わってしまうから。 山際さんはレイアウトを徹底して意識した人だったと思います。それは雑誌のライターでないとできないことなんです。その面では、初出の雑誌から単行本に、単行本から新装版、文庫版にっていうのは、見開きだけでいいから、「こういう形で出ていた」っていうのを資料として紹介してほしいですね。雑誌で最初に読んだときの衝撃が伝わると思います。

「Number」創刊準備号。書店、関係者向けに創られたプロトタイプ。 随所に江夏をイメージしたと思われるイラストが添えられている。 最初の「江夏の21球」は<試合後に、いつもは必ずする肩と肘のマッサージを、この日は、江夏は休んだ。《もうしばらくは投げないでいいから》である。>で締められている。

「Number」創刊号。イラストの代わりに江夏の21球の表や、試合中の写真がふんだんに添えられており、 見出しにもデザインがほどこされ、スポーツグラフィックで見せるものとなっている。 カラー広告もふんだんに入っている。締めの言葉は<江夏はうずくまって涙を流したという…。>に変更された。

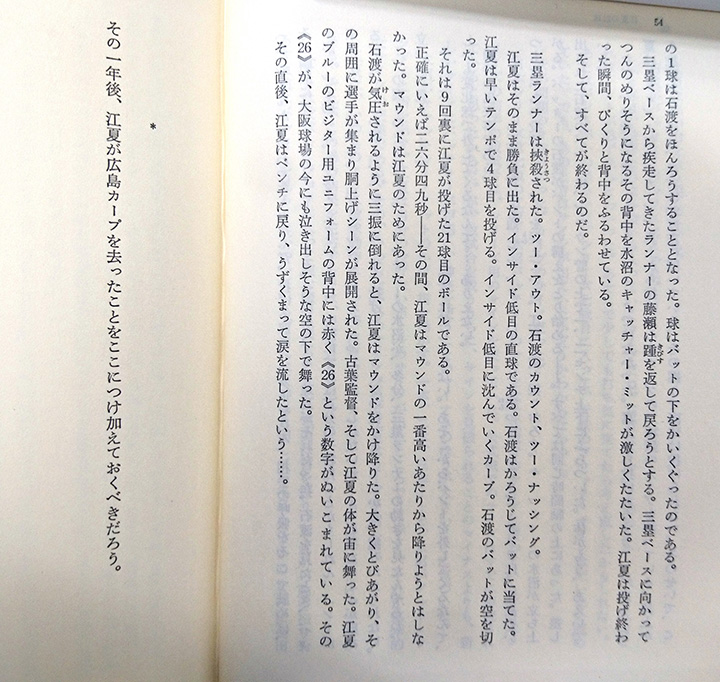

『スローカーブを、もう一球』初版。<誰も、江夏の自尊心にナイフを向けようとしているわけではない。にもかかわらず、マウンドの上の投手は心に傷を作っている。> <江夏のブルーのビジター用ユニフォームの背中には赤く《26》という数字がぬいこまれている。その《26》が、大阪球場の今でも泣き出しそうな空の下で舞った。> など、後の山際淳司を象徴するような表現が、単行本収録において意識的に書き加えている。ページをはみ出してまで、江夏の退団についても書き添えられている。

『スローカーブを、もう一球』文庫版初版。締めの言葉は<江夏はうずくまって涙を流したという。>と…が削除された。 また単行本時に加えられた江夏の退団に関する一行も削除されている。

犬塚: メディアの時代性が文章に与えるものは大きいですよね。たしか「Number」初代編集長の岡崎満義さんだったと思うのですが、「江夏の21球」が生まれたのは、ビデオデッキがある程度普及してスロー再生の技術が発達した時代だったからだということを述べられていました。

重松: それはあるでしょうね。60年代のニュージャーナリズムがテープレコーダーの登場なしには語れないように、ビデオデッキの普及は、80年代以降のビジュアル重視のジャーナリズム全体と切っても切り離せないでしょう。とくに、スポーツは今でもテレビと密接なジャンルです。ライブで観るのが一番おもしろいとされていて、文章でそれを追体験させるうえでも、ビジュアル的なディティールが重要になります。

犬塚: ディティールを描くうえで、スロー再生が重要な役割を果たしたわけですよね。

重松: しかもビデオデッキ以前には「あ、あいつがブルペンで走ったんだ!」なんてことは、すべてあいまいな記憶でしかありませんでした。けれども山際さんの時代には、試合で何が起きていたかが、克明に検証できるようになっていました。 ビデオがあったからこそ、江夏は冷静で結果は必然だった、というのがわかったんです。ビデオデッキの普及と、新しいノンフィクションの誕生はつながっている。まあ今はインターネットの時代になってしまって、全員がばらばらのソースを持っているうえでそれぞれに解釈したものを発信するようになったから、また状況が違うんですが。

犬塚: 無限のあやふやな解釈が生まれていて、どれの信憑性が高いかがわからないですよね。

山際淳司がインターネットに出会っていたら?

重松: 早稲田の学生に教えていることの一つに、インターネットの情報を参照した場合には、最終閲覧時刻まで入れるということがあります。何月何日の何時何分まできっちり入れてもらうようにしています。 インターネットの情報はどんどん更新されてしまう時代になり、締め切りや校了という概念がなくなっているんですよ。果てがない。テクノロジーによって情報が氾濫している時代になっています。 そして、だからこそ僕は「語り口」や「文体」というものはもっと大切なものになっていくとも思っています。YouTubeで有名なヒカキンという人がいて、彼の動画を見ると、映像のカットのリズム感がやっぱり他のYouTuberに比べて心地いいんですよ。あれは今の時代の「文体」と言えると思います。僕はそれで、ちょっと山際さんのことも思い出したんですよ。

犬塚: 文と文に間がある独特のリズム感ですからね。

重松: 山際さんは95年にお亡くなりになったけれど、もう10年長生きなさっていたら、インターネットに出会っていたはずなんですよね。

犬塚: 晩年のエッセイで、パソコン通信については少し書いていますね。「こんなに楽しいことはない」「メジャーリーグのファンとつながった」と。家でも普段使っているワープロとは別に、やけにでかいパソコンを購入していたのは覚えています。

重松: やっぱり反応していたんですね。

犬塚: 山際がどうネットに入っていったか。世の中がインターネットに覆われるにつれてどういうことを考えたのか……。それは僕も知りたかったですね。

重松: インターネットが普及したことで、アスリートが自ら発信する時代になったでしょう。そういう時代において、スポーツライターはどうあるべきかというのも、おそらく考えたと思います。彼らの代弁者としてふるまうべきなのか、専属ライターでいいのか、批評ってなんだろう? 情報をとるってなんだろう? などなど。山際さんがやってきたことを語るのもとても意義があることですが、早世したがゆえにできなかったことも、どうしても語りたくなってしまう。

犬塚: 自分でインターネットメディアを立ち上げて編集長を名乗るくらいのことはしていたでしょうね。 先日、NHKの「サタデースポーツ」や「サンデースポーツ」に出演していたときの話を聞く機会があったんです。当時も、NHKがすべて用意した席に座るだけではなくて、自分でスタッフを連れてきて、番組の構成やセクションの内容、取り上げ方などの企画自体に参加していたようでした。編集長的な仕事を楽しむ人だったようです。

重松: やっぱりメディアの人なんですよね。「文士」じゃなくて「編集者」サイド。雑誌出身で、カメラマン、デザイナー、書き手が一緒になって誌面を作る楽しさを知っていた人ですから。ひょっとしたらYouTuberになっていたかもしれませんね(笑)。

「ノンフィクション」というくくりに収まらなくていい

犬塚: 僕は今33歳なんですけど、世間を見ていても「山際淳司」はもう忘れられた存在になっているなと感じます。亡くなって20年以上経っていますから時間の流れとして必然なんですけれども……。一読者として、そして家族としては、もっと読み継がれてほしいという気持ちを当然に持っています。なので、今日こうして重松さんといろいろ話せているのは、本当にうれしくて。

重松: 僕も同じ気持ちですよ。ただ、山際さんが……というよりも、スポーツノンフィクション自体が忘れられたジャンルになりつつあります。

犬塚: スポーツノンフィクションというものが、批評の土壌に乗ってこなかったということでしょうか?

重松 : 格闘技ものに関してだけは別ではあるんですけどね。柳澤健さんの『1976年のアントニオ猪木』『1985年のクラッシュ・ギャルズ』(ともに文藝春秋)とつづく作品群があって、きちんと評価をされています。 ノンフィクションの書き手がみんな小説のほうに主戦場を移してしまったこともあるのでしょう。読み手のほうも、「事実を知った」という喜びよりも「いい物語を読んだ」という満足感を期待している。

犬塚: たしかに、それはそうですね。

重松: そうなってくると、そもそも山際さんの文章を「ノンフィクション」というくくりで紹介するのが適切なのか? とも思うんですよ。「Number」で掲載された時点であれば、あの日本シリーズの、あの「江夏の21球」の「事実」がわかったという価値がありました。けれども、あれから30年以上経った今は違います。 では何に価値があるのかといったら、ほんの21球にいろいろな人間のドラマや人間関係が凝縮された瞬間があって、そういう瞬間が生まれるのがスポーツというものの醍醐味だというところです。

犬塚: はい。

重松: 本当は「そんなこと、現実にはなかったんだ」と言ってもいいくらいなんです。挑発的に「江夏なんていなかった」と言ってもいい。 事実ということを知らなくても江夏という人を知らなくても、おもしろい物語なんだよということを、僕は伝えたいですね。 少し話が脱線しますが、僕、野球ってもっと人気があると思っていたんです。でも、2013年に『赤ヘル1975』(講談社)という野球の小説を出したら、予想以上にみんな野球のルールを知らないようで、「野球の話が多くて興味ない」って言われたりもしました。

犬塚: そうなんですか?

重松: 自分で思っていたほどは評判にならなかったんです。それと同じで、山際さんがどうということでなく、今はそもそも「江夏の21球」というのを知らない人が多い。でも知らない人たちにも、「スポーツっておもしろい」「野球っておもしろい」「勝負の世界っておもしろい」というのは伝わるはずなんです。 だから僕は「江夏の21球」のことは、「スポーツノンフィクションの名作」ではなく、「名作」とだけ伝えたい。だから今回の新書の「名作再び。」というキャッチコピーは、正しいと思います。

一本の作品で時代を創れた80年代

重松: やっぱり山際さんの作品は夏の文庫の定番作品にはずっと入れ続けなきゃダメですよ。沢木耕太郎さんの『一瞬の夏』が新潮文庫に入っているように。山際さんの文章には「青春小説」の読後感がありますから。 山際さんご自身も、青春小説っぽさは意識していたと思います。今回の新書のタイトルは「江夏の21球」が表題作だけど、当時出た単行本のタイトルは『スローカーブを、もう一球』にしているでしょう。

犬塚: 「江夏の21球」を書籍でもタイトルにしようという話は、当時も出版社の営業部からあったらしいんですよ。でも、それを拒否していたそうで。

重松: やっぱりそうだったんですね。それと、前編の話にもつながりますけど、「スローカーブを、」の「、」というのが、80年代ですよね。広告のコピーに句読点を入れるようになったのもあの頃。だから、PARCO、マガジンハウス、糸井重里さんのことも頭に置きながら山際作品を読んでみると、また見えてくるものがあると思いますね。

犬塚: そうか、糸井さんともつながりますね。

重松: あの時代は、作家に限らず表現者はみんな、同じ楽器でいろいろな曲を演奏していた感じがします。小室サウンドが一世を風靡していた90年代には90年代の音色があったみたいに、メロディは違うけど音色が一緒だったんです。

犬塚: プログレッシブ・ロックみたいな感じでしょうか。同時代だから意識していた面はありつつも、そうした屈折や屈託があったからこそ、新しい表現の模索ができたというのもありますよね。

重松: その模索がすべてプラス方向にいったのが、あの時代の良かったところです。今は減らしていく時代ですよ。当時は雑誌がどんどん創刊していく時代で、雑誌が文体をつくっていけた時代があって、その一番鮮やかなものが「山際ショック」でした。 一人の作家が一本の作品で時代を変えていったということと、その普遍的な感動は今の読者にも響くものだというのが、伝わるといいと思います。

犬塚: 締めとしてこの上ない言葉です。本日はありがとうございました。

(おわり)