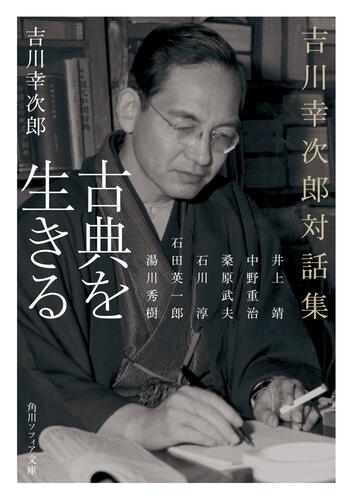

中国文学者・吉川幸次郎と同世代の先哲たちの珠玉の対話六編を収めた『古典を生きる 吉川幸次郎対話集』(角川ソフィア文庫)が発売となりました。

中国古典と日本の知のまじわりはいかなるものか、巻末解説を手がけた東京大学教授・齋藤希史先生による読書案内をお届けします。

『古典を生きる 吉川幸次郎対話集』のための読書案内

『古典を生きる 吉川幸次郎対話集』に収められた6つの対話は、1968年、今から60年近く前のものです。対談や座談には生ものの側面がありますから、時間が経つとわかりにくいところがたしかに出てきます。しかしそこで、やめようか、とならずに、では注をつけましょう、となりました。いまこそ読んでほしい本だからです。

この対話集は、『易』から『唐宋八家文』までの20巻からなる訳注シリーズ『新訂中国古典選』(朝日新聞社)の別巻『古典への道』がもとになっています。訳注でひととおり中国古典を学んだ読者に向けて、あるいはこれからそうしようとしている読者に向けて編まれた『古典への道』には、経書の読み方のレクチャーもついていました。

そこから6本の対談を抜き出して1冊としたのは、この文庫版が初めて、ではありません。1977年に朝日選書から『中国文学雑談 吉川幸次郎対談集』という書名で、吉川の序をつけて出ています。ちなみに朝日選書のシリーズ第1冊は『吉川幸次郎講演集』(1974)ですから、それに合わせるなら『吉川幸次郎対談集』だけでよいはずで、「中国文学雑談」は余計な感じもしますが、それはともかく、これがこの文庫版の底本です。

対話者のラインナップの特徴は、1904年(明治37)生まれの吉川幸次郎を中心に、上は石川淳の1899年、下は井上靖の1907年、いわば同世代だというところにあります。その世代でそれぞれに知的達成を遂げた7人が中国の古典をめぐって語り合う。もちろんこの人選に、知名度、受けた教育、性別等々、現在の目からすれば同質性の強さ――外から見れば偏り――を感じる読者もいるでしょう。しかし、日本の文章(書きことば)の歴史から俯瞰すれば、かれら特有の位置が浮かび上がることも、たしかです。ここに、この対話集の意味があります。

*

20年ほど前、私は『漢文脈と近代日本――もう一つのことばの世界』(NHKブックス)という本を上梓し、その後、ソフィア文庫の1冊に加えていただきました。漢文脈で構成された世界の特質と歴史を解説し、現在の私たちのことばは、漢文脈を継承しているのではなく、資源として消費し、離脱したことによって成立している、と主張しました。谷崎潤一郎や芥川龍之介のシノワズリを叙述の終着点においているのは、それゆえです。

吉川の世代は、谷崎や芥川の読者でした。『古典を生きる』の中でも、中国への興味は芥川や佐藤春夫から得た、谷崎を加えてもいい、と吉川は言っています。すでに社会は漢文から離脱しつつある。しかし吉川は別の文脈で新たな古典を見いだしたのです。

対話者の中でも、石川淳、桑原武夫、湯川秀樹は、漢籍を読む学者の家に育ったことによるのか、古典は所与のものという感覚があるようです。井上靖、中野重治、そして吉川は、むしろ青春の書として古典に出会っています。維新の志士を

日本が文明の基軸を中国から西洋に移し、一定の成功をおさめたかに見えて、やがて首都が焦土となる。かれらはそれを経験しています。吉川が生まれたのは日露開戦の年、そしてポツダム宣言受諾を41歳で迎えます。それから4半世紀を経て行われた対話から、かれらが漢文漢学にノスタルジーとは異なる態度で臨んでいたこと、それが戦後の日本を支える知的態度でもあったことが了解されます。そしてその態度は、改めて認識されてよい価値があると私は考えます。

漢文脈から離脱した先に新たなことばは得られただろうか。『漢文脈と近代日本』ではそんなふうに問いました。それは、私たちが望む世界に即したことばを得ているだろうか、という問いでもあったのです。この本の7人は少なくともそれを得ようとしています。そしてそれぞれに、先人の書物からそれを汲もうとしているようです。古い池ではなく新しい泉として。

滔々たる水脈が尽きるところに、新しい泉があらわれます。古典を読むとは、ことばを新しくすることだと、吉川は主張しているのではないでしょうか。それは読者に呼びかけられた――まだ終わらない――対話だと、私は受けとめました。

*

読み物としての面白さも、おそらくそれに起因するのでしょう。それこそどこを開いても、率直で刺激的なことばが聞こえます。語りは冷静でありつつ、時に熱を帯びます。詩吟が漢詩を人々から遠ざけた(井上靖)、山田孝雄が言うように現代日本語の基盤には漢文訓読がある(吉川)という分析にうなずき、杜甫はモデルンだ(中野重治)、『論語』はポエジーだ(吉川)という断案にはっとさせられる。個別の対話で言えば、桑原武夫とのやりとりは、大学のころから繰り返されたのだろうなと思わせるものですし、鷗外派の石川淳と漱石に心酔する吉川がどこか火花を散らすようなところがあるのも、なかなかです。老荘に魅かれる湯川秀樹に、自分には道家はなじめないと吉川が柔らかに言い放つのは、自他の学問をともに尊重するからでしょう。

同世代だから同質というわけでもない。親疎の別はあると「序」に言いつつ、互いの信頼は厚く、自然と「知友」――自らを知る友――という語が思い起こされます。いささかクラシックですが、そこもまた、この対話集の魅力です。「解説」では、とくに中野重治との交友について取り上げました。それをお読みいただければと思いますが、朝日選書版がわざわざ『中国文学雑談』としたのは、中野との対話が目次でそう称されていたからだ、と気づいたのは、最近です。「雑談」は中野が好んで使う語でした。そしてふだんは東京で会う中野がわざわざ京都まで来てくれたことに吉川は感謝し、それを記念したのだろうということが、2人の交流を追ううちに見えたのです。なお、「解説」では中野と顔を合わせた時期を少し遅めに見積もっているのですが、この本がすでに印刷に回ってから、戦後すぐであることがわかりました。2人を取り巻く人々についても書き足りないところはありますが、帯の惹句にならうなら、読むに如かざるなり、です。カバーも内容にふさわしいデザインです。ぜひ手に取ってみてください。

書誌情報

書 名:古典を生きる 吉川幸次郎対話集

著 者:吉川幸次郎

発売日:2025年03月22日

中国古典と日本の知の対話6編を収めた珠玉の対話集

論語、杜甫の詩、史記など、中国古典が千年の歳月を超えて読み継がれるのは、そこにいまも変わらない「人間の本質」が描かれているからだ。中国古典の魅力と奥深さを日本に紹介してきた中国文学の泰斗が、文学、民族学、物理学など様々な分野の識者と闊達に語り合った6編を収めた。中国という存在から、日本は何を学び、どう関わってきたのか。古典を読み、愛し、古典と共に生きた先哲たちの肉声がいま蘇る。

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322406000192/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら

書 名:漢文脈と近代日本

著 者:齋藤希史

発売日:2014年05月24日

漢文との格闘が、日本の「知」を創った!

政治と学問、隠逸と感傷を軸とする漢文脈は、幕末の志士や、漱石・鷗外をはじめとする明治知識人たちの思考と感情の支えとなった。一方、機能化された訓読体は、文明開化のメディアとなり、新しい「文学」への道を用意する。漢文は言文一致で衰えたのか、いまなお日本文化の底に流れているのか――。大げさで古くさい文体でもなく、現代に活かす古典の知恵だけでもない、「もう一つのことばの世界」として漢文脈を捉え直す。

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/321307000446/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら