去る10月4日、国民的人気ドラマ「水戸黄門」がBS-TBSにて再スタートしました。庶民の味方、「水戸黄門」として昔も今も愛され続けている徳川光圀とはどのような人物だったのでしょうか?

水戸史学会理事・事務局長、但野正弘さんに「水戸黄門」こと徳川光圀の実像について解説して頂きました。

〈本記事は「光圀伝」大河ドラマ化推進協議会発行の小冊子「水戸黄門ってどんな人 徳川光圀公の生涯」を転載したものです〉

水戸光圀の生きざまを描いたおすすめ小説はこちら!

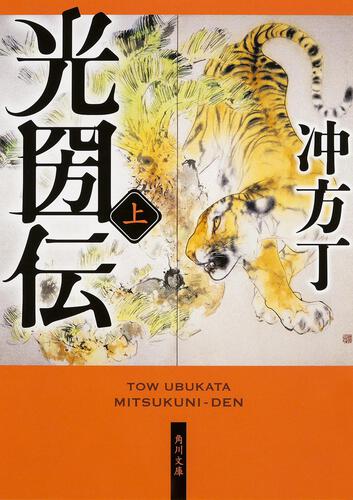

冲方 丁『光圀伝 上・下』

大義を貫き、駆け抜けた水戸光圀の生涯とは――。 圧巻の傑作時代小説。

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/321405000114/

amazonページはこちら

【1】 黄門・徳川光圀公の名前いろいろ

◇水戸黄門の諱(本名)=徳川光圀(初め光國)

◇幼名=長丸・千代松。◇字(又の名)=子龍

◇号=常山・梅里(梅里先生)・西山など

◇隠居後=黄門様・黄門公・黄門老公・黄門大君

◇諡(亡くなった後に贈られる名)=義公

◆朝廷から叙任された位階・官職名

現役藩主時代=従三位・参議兼右近衛権中将

隠居後=権中納言(唐名の黄門侍郎に相当)

◆副将軍=幕府の役職にはありませんが、いつしか、水戸人や講談師などが称するようになったようです。

【2】 誕生と幼少年時代

光圀公は、関ケ原の合戦から28年後の寛永五年 (一六二八)六月十日、初代藩主頼房公の三男として、水戸城下柵町(現・三の丸二丁目)の家臣三木仁兵衛之次の屋敷に生まれました。

父の頼房公は、徳川家康公の十一男ですので、光圀公は家康公の孫にあたります。母は側室の谷久子(お久の方・久昌院)です。

光圀公の懐妊にあたり、母久子には諸事情から「水子」(中絶)の命があったそうですが、三木夫妻のとりはからいで、無事出産することができました。そして光圀公(幼名=長丸)は三木家で養育され、5歳の時に水戸城に迎えられました。

やがて6歳、兄頼重公をこえて水戸家の世子(世継)に決まり、十一月に江戸へ出ました。

住まいは水戸家小石川屋敷(小石川後楽園や東京ドームの地)でした。父頼房公から千代松の名をあたえられ、世子としての厳しい文武の教育をうけ、9歳で元服して将軍家光から光の一字をもらい、光國と名乗りましたが、のちに光圀と改名します。以下は「光圀公」で統一表記します。

ところで、光圀公は元服式はあげたものゝ、真の自覚をもつに至らぬまゝ青年多感の時代を迎えます。殊に15歳頃から、江戸の街中に出て、歌舞伎者や男伊達と呼ばれる、荒々しい振る舞いをする旗本などの青年たちとつき合い、自由奔放な、無軌道な行動をとるようになりました。

しかも光圀公は「御色白く、御像高く、・・・若き御時ハ世上にて美男の聞えあり」(『桃源遺事』)と記されているように、美男子で腕力も抜群。父頼房公譲りの剛毅な性格の若者であったことから、仲間の青年たちの間でも、人気が高かったといいます。

一方、お側の家臣たちは、若殿光圀公の問題行動についていろいろと注意をしましたが、なかなか聞き入れなかったようです。

従って江戸市中や家臣達の評判は、かなり厳しいものがあり、そのままゆけば、型破りな豪放な大名にはなったかもしれませんが、歴史に名を残すような「名君水戸黄門光圀公」は出現しなかったでしょうね。

【3】 18歳の大転換、光圀公の反省立志

やがて18歳を迎えた光圀公は、この年の何月頃かは不明ですが、中国前漢の司馬遷

その頃、兄の松平頼重公は、讃岐高松12万石の大名に取り立てられていましたが、水戸家の長男に生まれながら、本家の家督を継げなかった兄の辛い立場を考え、日頃の自分の無自覚な行動を深く反省し、どうしたら「兄さんへの償い」ができるかということについて、光圀公は悩みました。

結果、たどり着いた結論は「兄さんの子を養子に貰い、水戸家の家督を兄さんの血筋に返す」という密かな決意でありました。

更に光圀公は、日頃の無自覚な自分の行動を深く反省するとともに、周の武王を諫めて、最後まで自身の節操(信念)を貫きとおした伯夷・叔斉兄弟の故事に驚嘆しました。

しかも彼ら兄弟の一生を貫いたものは、道義道徳の世界であり、光圀公は、そのことを心の奥底において感得したのでありました。

以後、光圀公はその生活ぶりを一変させ、猛烈な勢いで読書学問に励み、また『史記』にならって「紀伝体」(人物中心)の日本の歴史書を編修しようと志を立て、30歳の時に『大日本史』の編纂を開始しましたが、光圀公一代では出来上がらず、水戸藩の大事業として続けられ、明治三十九 年(一九〇六)四〇二巻の完成までには、二五〇年の歳月を要したのでありました。

【4】 光圀公、水戸葵の二代目を継承

寛文元年(一六六一)六月、水戸に帰国中の父頼房公が発病(癰疽=悪性の腫物)し、病状は悪化して予断を許さない情況に立ち至りました。

再起不能を自覚した頼房公は、枕元に光圀公を呼んで、「自分が死んでも殉死者(追腹を切る)を出さないようにして欲しい」と遺言しました。

間もなく七月二十九日、頼房公は59歳の生涯を閉じました。その忌中に光圀公は殉死覚悟の者達を訪ね「殉死は死せる人に益なく、生る我に不忠也」と、心をこめて説得したことにより、全員が殉死を取りやめたといいます(『桃源遺事』)。

父の葬儀と墓所瑞龍山(常陸太田)への埋葬をすませ江戸にもどった光圀公は、八月十九日に四代将軍家綱の上使を小石川藩邸に迎え、水戸28万石の相続と水戸二代藩主就任の命を受けました。時に34歳でありました。

光圀公は水戸家相続に際して、兄頼重公の長男綱方と次男綱条の二人を養子に貰い受けました。

それは18歳の反省立志の時から考えてきた兄への償いであり、兄の血筋に水戸家の家督を返したいという思いの顕れでした。しかし綱方は23歳で病歿してしまい、弟綱条が正式に光圀公の養子となりました。

尚、光圀公には25歳の時に生まれた実子が一人おりました。侍女玉井弥智との間に生まれた頼常という男児でありましたが、色々と事情があって高松城内で密かに養育され、のちに兄頼重公の養子となり、高松藩の二代藩主となっています。

一方、光圀公27歳の時には、近衛家の息女泰姫尋子と結婚、正夫人に迎えましたが、夫人は新婚生活四年半余りで亡くなりました。二人の間には子は生まれませんでした。以後、光圀公は再婚せず、側室も置きませんでした。

●藩主となった光圀公は、水戸藩の政治、『大日本史』編纂、そして人々の道徳心の確立など、諸方面にわたって力をつくすとともに、父頼房公の精神を継承し、「水戸葵」の気骨を随所に発揮して行きました。

【5】 水戸葵二代目の気骨

水戸葵二代目の光圀公の気骨を示すエピソードを一、二紹介してみましょう。

① 勅使への礼式を改正

藩主就任の翌年、寛文二年(一六六二)四月、後西

江戸城での儀式が終わると、次に御三家屋敷に勅使らが来邸され、天皇からの賀詞や御下賜の太刀等が伝達されます。

その返礼として、御三家では家老などを、使いとしてその宿舎(伝奏屋敷)に派遣するのを恒例にしておりました。

これに対し、新藩主光圀公は家老による返礼を改め、自身が威儀を正して勅使の宿舎へ参上し、御礼を申し述べることにし、勅使に対する礼式方法の改正を断行しました。

たとえ尾張家や紀伊家が賛成しなくても、これは「大義」(道義・道徳の根本)であるから断行するという、天皇に対する水戸光圀の強い尊崇の念と気骨を世に示したものでありました。

同年十二月、光圀公は参議(宰相)に昇任し、参議兼右近衛権中将となりました。これは元禄三年の隠居の時まで変わりませんでした。

② 「生類憐みの令」を批判

五代将軍綱吉が貞享二年(一六八五)以来、数度にわたって発令した「生類憐みの令」は、側近や諸役人が将軍の権威に迎合したこともあって、犬ばかりではなく、あらゆる動物の殺生が禁ぜられ、違反者は厳罰に処せられる程になりました。

光圀公は、勿論この「天下の悪法」には反対でありました。次のような話が記録されています。

ある日、光圀公は江戸城に登城した折、御三家や老中達が列座する中で、老中阿部正武に対し、

上にて生類を御憐ミあそばさるゝ事は、人を御あはれミの余りをもって、生類までに御およぼしの事と存候。しかしながら、過 有時ハ人すら御仕置に仰付られ候。・・・これに依て、手前の屋敷へいたづら犬参り、悪事をいたし候をば申付、殺させ候『桃源遺事』より

と言い放ったといいます。

講談等の世界では犬の毛皮を剥いで箱に入れ、 綱吉に贈ったという話もありますが、それは事実でないでしょう。しかし、右の阿部老中への言葉は、光圀公の気骨を示す逸話であると思います。

(後編へつづく)

「水戸黄門ってどんな人 徳川光圀公の生涯」

執筆・資料提供 : 但野 正弘(植草学園短期大学名誉教授 水戸史学会理事・事務局長)

発行 : 「光圀伝」大河ドラマ化推進協議会

発行日 : 2017年02月13日

ibaraki ebooks