取材・文=門賀美央子 写真=松本順子(東氏)、有村 蓮(円城氏)

『文豪と怪奇』『怪談』刊行記念対談!東 雅夫×円城 塔

小泉八雲の『怪談』に挑戦し、とんでもない新訳を生み出した円城塔と、『文豪と怪奇』でお硬いと敬遠されがちな日本近代文学を、怪奇という新視点で読み直す提案をした東雅夫。

ゴジラをも手中に収めた芥川賞作家と孤高のお化けアンソロジストが、お互いの作品について見どころを語り合いながら、文学の新しい楽しみ方を提案する。

円城訳でパリピなアメリカン和尚爆誕!

東:9月に上梓された円城塔訳『怪談』のうち、「怪談」部分は「怪と幽」の前身である「幽」で連載していたものですが、最初にいただいた原稿を読んだ時の衝撃は今も忘れられません。「こう来たか!」と快哉を叫んだものでした。円城さんもあとがきに書かれている通り、当時の西洋人が「Kwaidan」をどのように受け止めたかについての問題提起であり、私自身、何度も読んだはずの本作について改めて考えるきっかけになりました。

円城:英文で読むと「怪談」の世界が、なぜだかちょっと明るくなるんです。たとえば、「耳なし芳一」の和尚。帰ってきて、芳一が耳から血を流しているのを見つけ、自分が耳にだけお経を書き忘れたのが原因だと気づくと一応謝りはするんですけれど、謝ったらもう終わりでいきなり「Cheer up!」とか言い出すんです。「元気を出せ! もう危機は去った! 大丈夫だ!」って。いや、芳一がひどい目にあったのはお前のミスのせいだろう、何を他人事みたいに元気づけてるんだよ、って思いませんか?(笑) このおかしさは日米の感性の差なのか、単にこの和尚の性格上の問題なのかはよくわからないですが、言葉が違うだけで陽気なアメリカン和尚になってしまうのが一番の驚きでした。

東:あの和尚はよく分からない人ですよね。私も先日、朗読劇で和尚役をやらされたのですが、その際の役作りには円城訳を参考にさせてもらいました。

円城:あと、「ゴブリン(鬼神)」と訳した部分について、また円城が勝手に創って、とかいわれたんですけれど違います、ちゃんとそう書いてありますから!

東:既訳の八雲作品が、読みやすい自然な日本語にすることを第一の眼目にしてきたせいで削ぎ落とされてきた部分が、今回は見事に蘇りましたね。その意味でも、意義深い一冊だと思います。

「怪談の太宰」なら僕でも読める!

円城:僕も東さんの『文豪と怪奇』はおもしろく読ませていただきました。太宰治の回は、特に。

東:おお、太宰ですか。ちょっと意外ですね。

円城:実は僕は、「右大臣実朝」以外の太宰作品がどうにも読めなかったんです。でも、怪談作品として読むとOKなものがあるというのが今回最大の発見でした。

東:太宰が読めない? どうしてですか?

円城:読んでいると「うるさい! お前の繰り言など聞きたくない!」ってなりませんか?

東:あ、分かります(笑)。

円城:これを読むぐらいならネットの書き込みでも見たほうがましだよと思うぐらい、僕のモードが太宰に対して敵対的だったんです。けれど今回、それが解消されました。怪談モードで臨めば他の作品も全部読めるかもという期待が、今僕の中で盛り上がっています。

東:帯に「円城塔絶賛! 僕でも太宰が読めた!」と書けますね(笑)。

円城:太宰は自分の中で、苦手な文学の最後の牙城っぽいところがあったんですが、それを切り崩すきっかけがこんなところに、と驚きました。だから、今まで太宰はイラッとくるからと敬遠していた人たちも、東さん選出のアンソロジーから入れば読めるようになる可能性が!

東:太宰の既存読者は、どうも怪談にはあまり興味がないようなんですね。以前、ちくま文庫から『文豪怪談傑作選 太宰治 哀蚊』というアンソロジーを出したんですが、売れ行きは期待したほどではなくて。泉鏡花の巻なんかは即重版したんですけどね。〈泣ける太宰〉〈共感できる太宰〉を求める人は、〈怖い太宰〉には関心がないのかもしれません。芥川龍之介も意外にダメでした。でも、芥川については、なぜウケないのかが私にはよく分からないんです。芥川自身は怪談が大好きで、作品も多数遺しているのに、ファンはあまり興味を持たないようで……。

円城:やっぱり理性的というイメージが強いからでしょうか。

東:確かにそれはあるかもしれません。「妖婆」なんて理性的な人が無理して書いた怪談という感じはしますし(笑)。だから佐藤春夫たちからの評価も今一つだったのかな。一生懸命まじめにやろうとしているけど、敬愛する泉鏡花のようにはうまくいかない。彼自身のインテリとしての悩みがあの中に出ている感じがします。

円城:「羅生門」なんかは普通に怖いですけれどね。もしかしたら、文豪作品に対する偏見が背景にあるのかもしれません。でも、「怪奇」という切り口で切り取ったことで、見え方がずいぶん変わると思います。文学者って、本当は全然そんなことはないんだけれど、なぜか人と違った視点から社会に提言するとか、よくわからないまでも直感的に正しいことを言うとか、そういう〈機能〉を勝手に期待されているところがありますよね。社会へのどんな憤りが創作の源泉になりましたか、みたいなことを聞かれることが僕もあるんですが、今回、怪談っぽい違和感――たとえば自分の言葉がどこかズレているとか、地域差により生まれる齟齬などから発生する違和感が怪異として見えるのも、そういうものも源泉になるのかもしれないと感じました。今回、僕が太宰において発見したように。もちろん、そこのみではないですけれど、物書きは全体的にわりとそういうところに依拠しているのではないかという気がします。

アンソロジーの魅力と役割

東:そうおっしゃってもらえると、今回各章にミニ・アンソロジーを入れた甲斐がありました。何かというとアンソロジーを持ち込むのが私の常套手段なんですが(笑)、今回は評論とセットだったためにページ数が限られ、普通のアンソロジー以上に純度が高いものになった。おいしいところだけ集めてまとめているというか。これを解題と併せて読んでもらうと、『文豪と怪奇』の狙いが分かってもらえると思います。

円城:毎回のことながら、東さんのアンソロジーについては、本当に大変そうだなという感想に尽きます。どれだけ読めばこれだけの質のアンソロジーを量産できるのだ、と。僕には絶対無理なので、これからもお体に気をつけてがんばっていただきたいです。

東:いや、円城さんこそ(笑)。デビュー当時はSF畑の作家というイメージが強かったですが、作を重ねるごとにジャンルを超え、新しいことに挑戦する姿勢がすばらしいと思っています。私は特に『文字渦』には大変な感銘をうけました。いま、あんなものを書けるのは円城塔しかいない。何を考えているかわからないところも含めて(笑)、次は何を見せてくれるか、未知数の魅力が常にある数少ない作家です。次回作も大いに期待しております。

*2022年12月22日発売予定の「怪と幽」vol.012では、対談の別バージョンを掲載!

そちらもぜひお楽しみください。

作品紹介

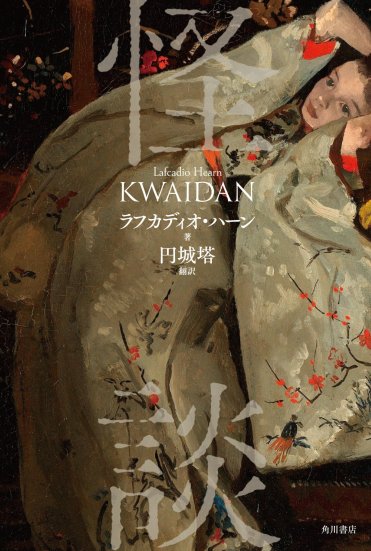

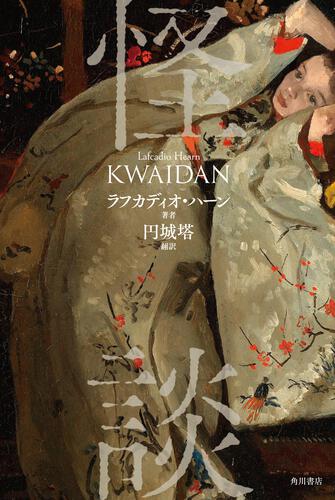

既存の和訳では隠れていた

ハーン怪談の真価がここに

『怪談』円城 塔

1904年に出版された小泉八雲ことラフカディオ・ハーンの代表作『怪談』は、日本紹介本の一貫として英米人向けに英語で書かれた作品だった。そこで強調されたのは幽遠なる日本ではなく、謎なお化けがおもしろおかしく跳梁跋扈するJAPANだった?! 八雲が西洋に見せようとした日本の姿を、円城塔が独自のスタイルで訳出、往時の英米人の驚愕が蘇る!

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322202000842/

amazonページはこちら

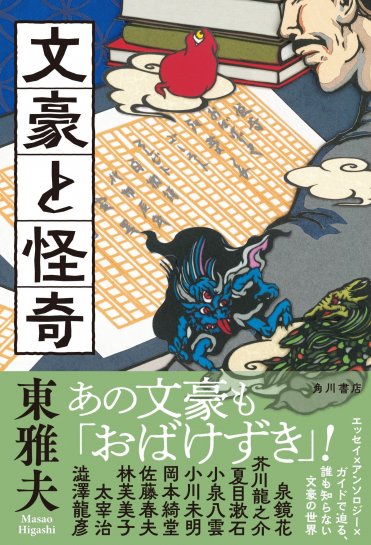

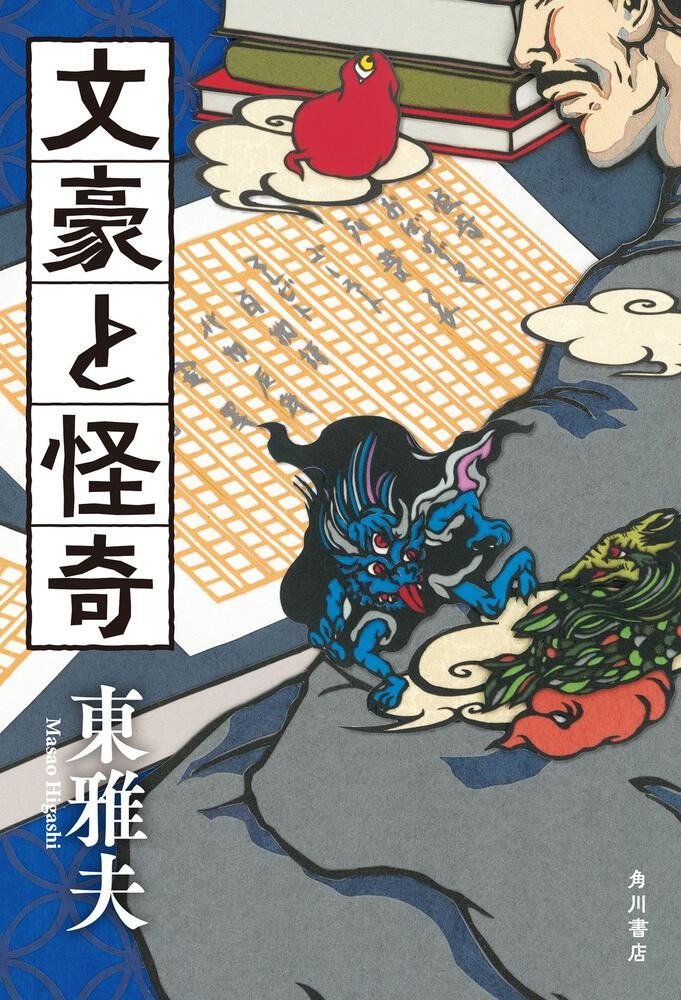

文豪が遭遇した怪奇とは?

昏く儚き天才たちの別天地

『文豪と怪奇』東 雅夫

夏目漱石も芥川龍之介も太宰治もおばけが大好きだった! これまで何冊もの文豪怪談アンソロジーを編んできた東雅夫が10人の文豪を選びぬき、彼らが現実に遭遇した怪異エピソードを事細かに紹介するとともに、その体験が生んだと思しき怪談文芸をアンソロジーとして加えた、新しいタイプの読書ガイド。怪奇の視点から読み解く文学はこんなにおもしろい!

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322104000678/

amazonページはこちら

「怪と幽」vol.012

2022年12月22日発売予定

特集1 鎌倉

[対談]澤田瞳子×米澤穂信

[寄稿]赤澤春彦、荒俣 宏、千街晶之、武川 佑、中野晴行、東 雅夫、山田雄司、吉田悠軌

特集2 濱地健三郎の事件簿

[対談]有栖川有栖×山崎ハルタ

[寄稿]一穂ミチ、今村昌弘、織守きょうや、佳多山大地、千街晶之、マギー

《小説》京極夏彦、小野不由美、有栖川有栖、山白朝子、恒川光太郎、澤村伊智、織守きょうや、新名 智

《漫画》諸星大二郎、高橋葉介、押切蓮介

公式Twitter @kwai_yoo