インタビュー

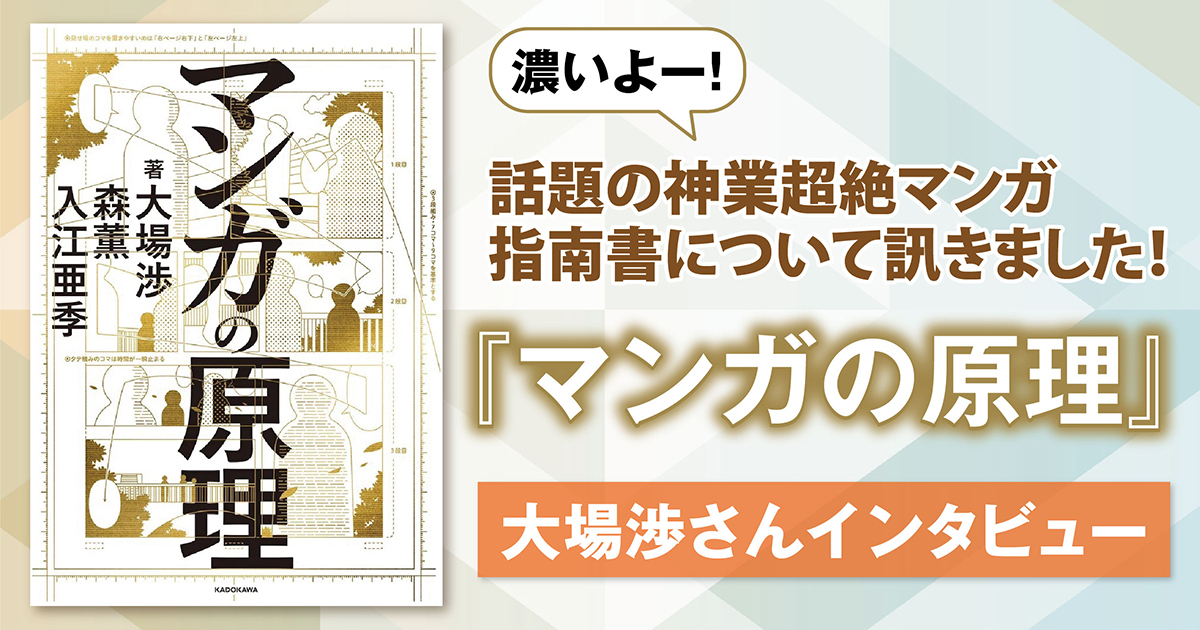

【インタビュー】『マンガの原理』大場渉さん(3/3)

2月に刊行された神業超絶マンガ指南書『マンガの原理』、いっとき品切れでご迷惑をおかけしましたが無事版を重ね、いまも順調に売れております。このたび、カドブンでは著者のおひとりにして『乙嫁語り』『北北西に曇と往け』はじめ伝説級コミックの担当編集者である大場渉さんにインタビューを刊行しました。なぜ発売直後じゃなくて今? というのはお読みいただくとわかることになっています。はっきりいって濃いです。読み応えありすぎなので、それなりのお時間を取ってお茶などをご用意のうえお読みください。

▶ 第2回はこちら

『マンガの原理』大場渉さんインタビュー 第3回

素人の遊び場に、プロが行ってはいけない?

――大場さんはずーっと漫画編集者をやりたいですか、倒れるまで。

大場:そうですね。あと30年。

――やりたい?

大場:僕はやっぱり新人の漫画を読むのが好きなんですよ。下手くそなやつ。下手くそででも一生懸命描いてるやつ。さらに、100人かな。1万人かな。本数を見てく中にやっぱり出てくるんですよね。オリジナリティというか。前、誰も通らなかった道を、こいつだけ歩いちゃってるやつが。それは声優でも、イラストレーターでもあることなんだけど、そういう変なやつが出てくる頻度が、漫画は結構高いんですよ。だから去年、自分で紙とインク漫画賞っていうのをやったら、坂田智也くんっていう面白いやつが来たりして、楽しみです。

――それこそ伊藤さんのジャンルですけれども、SNSで何かを発見して拡散したりっていうことにはあんまりご興味ないですか。

大場:そうですね。全くないです。

――そこに宝はないということなんでしょうか?

大場:いや、宝があるかどうかではなくて、素人の遊び場にプロが行っちゃいけない。

――なるほど!

大場:お金を出して広告も打てないし、取引先と結託して流通に乗ったりもできない人たちが、既存のサービスで遊んでるところに、プロが上がりこむのは良くないんじゃないかなって。逆に自分が絵描いたり何かやったりして楽しくSNSで遊んでるときに、この辺(背中を指す)にプロの視線を感じるのは嫌じゃないですか?

――どうなんでしょうね。むしろプロの視線、来い! って思いながらやってる人が今すごく多い気もします。その視線を捉えてメジャーにデビューしたいって。

大場:でも、例えば『葬送のフリーレン』の2人ともがSNSから発見されたわけじゃないですもん。サンデーの新人賞から出てきた2人で、編集部で出会ってフリーレンが誕生したわけで。やっぱり時代が求めてるのは、ジャンプやサンデーの新人賞でゴリゴリ頑張ってるやつが、週刊連載を勝ち取って、スターダムにのし上がるというストーリーだと思う。まだ今は。

ネットで人気で僕が応援してて投げ銭した彼が人気者になったっていうのは、時代の求めるストーリーじゃない。

――その二つのストーリーは明らかに違うものですか。

大場:ええ。

――何が一番違いますか。

大場:飽きです。飽きます。人は。

エンターテインメントの天敵は飽きなんで。ネットの投げ銭文化は飽きるまでが短いんですよ。

――この談話をウェブ媒体にのっけることの恐ろしさを、いま噛みしめてます。

大場:だってもうみんな飽きてますよね、インターネットに。おそらくは。

――こわい。こわいけどそのうえでどうするかをインターネットは、というか、カドブンは考えないとならないですね。

むしろ、無料の漫画をいっぱい読んでほしい

――そしてこの本、全ての漫画を描きたい人と全ての漫画を編みたい人に向けて、と銘打たれていますが。大場さんは、読者に対してはどう思われていますか。

大場:――そうですね、たくさんタダの漫画を読んでほしい。

――タダの漫画を?

大場:無料の漫画をたくさん読んでくれるじゃないですか。ネットとかXとかで。そうすると、下味がつくんですよ。漫画読むのは面白いなあって。それぞれの読者の中に。

――下味。

大場:漫画を読む素地ができて、で、そのうち無料の漫画を読み飽きたころ、僕らの有料コンテンツにも興味を持ってくれるんですよ、1冊買っても数百円ですから。

この下味がないと、漫画に限らずエンタメってお客さんが入れないんですよね。文字を読み慣れてないと文字のエンタメを出しても、それの価値がなかなか伝わらない。だけど、前もって文章をたくさん読んでてくれると文字を読む目ができてるから、その後にしっかり組まれたテキスト、例えばピンチョンでもいいけど、全集がドンって出されたら、吸収! 小説ってすげえってなる。

――この話を印刷して壁に貼りたい……無料コンテンツが創作の敵だって思ってる人たちがまだ沢山いるけど、そこへの違和感が言語化できなかったんですよ……これだ!

大場:だからありがたいと思ってますよ。ネット漫画は。

――それはやっぱり下支えがあるってことですよね。

大場:そうなんですよ。漫画を読むという生活習慣の。

退職して、これからどうするどうなる?

――この3月いっぱいで退職される?

大場:そうです。はい。

――退職を決めたきっかけみたいなものは。

大場:ひとまずここではやりきった感じゃないかな。

あと、ある程度の小さなユニットじゃないと漫画の商売ってできないんですよ。お金が儲かったから、回すお金のサイズがでかくなるからといって、その回す金額に合わせて人を入れてはいけないのがこの商売だと思うんですよね。

――なるほど。

大場:だけど、今、マンガ編集部とそれに関係する人数ってすごく増えてしまった。KADOKAWA以外でも、極端にライツに力を入れる会社があったりして。そうすると、毎月毎月原稿取って、それを本の形にして売ってっていう、そんなに難しくない商売だったはずが、手間数がひたすらかかっちゃうんですよね。チェックや監修ばかりやっていたりして。一方で今度出る漫画はこういう内容なんですっていうのを書店にアナウンスしようにも、こっちもあいだに人が増えてしまって、なかなか書店店頭にダイレクトには内容が送り届けられない。そうなってくると、売れているジャンル、例えば異世異転生で似たようなやつだったら、これもねって言って乗っかって出せるんですけど、今までになかった新しいものを出そうとするのには向かないんですよ。

そういうのはもっと小さなユニットで、1人の営業マンが全国駆け巡ってぐらいの会社の方が商売しやすい。本誌は売れてないけど単行本で時々100万部売れるのが出るような、変な商売の仕方をやるのには、今のスケールは向いてない。何よりも僕本人の漫画の作り方が完全にアナログの方に特化してるので。なので、ここでやれることがもうない。担当作品のアニメ化をしたいわけじゃないし。

――やりたいことをやりきったという感じもありますか。

大場:そう……そしてもうやりたいことができなくなった感じ。例えば、(以下大場さんの今後のご活動に関わるため伏字とします)●●●●●やりたいんですよ。いま●●●と●●●●●しかないから、3つめの闇鍋みたいな。もっと自由な、ルーツのないやつを。それはやっぱさすがにKADOKAWAじゃできないから。あと他にも……

伊藤:●●はやっぱり●●●●●んですか。

大場:今ここで言うより、活動が始まってからのほうがわかるはずなのよ。あーなるほど感が出ると思う。

伊藤:そうなんですか。

大場:漫画家は出版社どこでもいいんですよ。今は大手だから10倍刷れるとかもうない。だからどこで描いたっていいんだっていう状態になっちゃった。差があるのは付加価値の部分ですね。アニメ化もやりますよ、デジタルも回しますよとかっていう。そこがいらない作家も結構いるんですよ。そういう、華やかになってガッと儲からなくていいっていう。

伊藤:森薫さんとかそうですよね。

大場:そう。だったら選ぶ選択肢は定まってくると思うんです。

独立系書店的な形なんです。1冊1冊、ちゃんと内容を知って、これだったらうちで仕入れましょうっていうところから注文して取る。出版点数が飽和状態の中、目先の売り上げが立てば何でも出すじゃなく、そういうふうに選ばれるべき、読まれるべき作品を作るんだっていうところに、もう一回編集者はたどり着かないといけないし。その思想はコロナ前くらいから、独立系書店という形で顕在化されてるんですよね。

――もう本当に賛同しかないんですけれど、編集者としては必ずしもものすごくお金が入ってくる形ではないのかもしれない……お金がないことに関する恐怖ってないですか。

大場:えっ。ないですよ。

――ないんだ。

大場:自分のですか。

――自分のです。

伊藤:大場さんがそう言うからにはそうなんだろう、としか言いようがない。

大場:僕は実家が土木の商売をやってるんです。どれだけ自分たちが頭を使って右往左往したり、業務拡大したりいろいろやったところで、バブルが崩壊したり震災の復興需要があったりなど、会社の外側の要因が業績を決めてしまうんです。

伊藤:時代に左右される。

大場:そうそうそう。実家の商売を見てそれがわかって、考えたら漫画の商売も本質的に変わんないと思いました。世の中がワーッていったらワーッて儲かるし、ワワワーッていったら儲からなくなる、みたいな。だからあんまりそこにしがみついていってもしょうがない。

また実家の話ですが、うちの実家は日本で一番の技術を一通り持ってるんですよ。だから時代に必要とされれば真っ先に依頼が殺到する。その方がおそらく国にとっても社会にとっても大切だと思う。本来は土木に限らず、電化製品だって出版だって、この国に作った本当に必要なオリジナルの商売、それを支える技術を考えなきゃいけないとこなんですけど、お金を稼ぐのを最優先とすると、乗らなくていい目先のものに乗っちゃう。

――あっ、繋がった。

伊藤:繋がりますね。

――だから技術なんだ。繋がりました!

大場:そうなのかな?(笑)――何より、漫画ってすごいなって未来の人が思ってくれるのが大事で、そこに個人性なんか必要ないし。誰先生がすごいですじゃないです。「漫画ってすげえな」が大事だから。これを忘れて、個人評価に特化してしまうとジャンル自体が力を失ってしまう。漫画それ自体を信じないとダメだと思う。まあ、漫画はまだもう少しいるでしょう。僕のほかにも、信じる奴らが。

――すごく胸の熱くなるお話、ありがとうございます。伊藤さんはこれからどうしますか。

大場:どうすんの?

伊藤:いやー、『マンガの原理』を出したら世界が少し良くなるだろうし、もう編集者は引退してもいいかなと思ってたんですけれど……ちょっと考えます。

――楽しみです。

(2025/03/25 KADOKAWA北の丸オフィスにて)

作品紹介

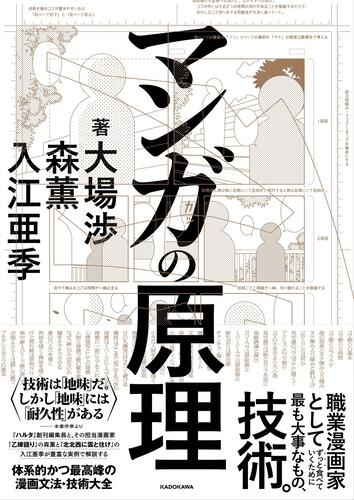

書 名:マンガの原理

著 者:大場 渉 森 薫 入江亜季

発売日:2025年03月05日

最高峰のプロだけが知る、マンガの体系的な理論と技術を完全公開!!

『乙嫁語り』『エマ』『シャーリー』の森薫、『北北西に曇と往け』『乱と灰色の世界』『群青学舎』の入江亜季、そして『Fellows!』『ハルタ』『青騎士』創刊編集長の大場渉。

最高峰の技量を持つ3人が、これまで口伝で受け継がれがちだった漫画技術の数々を、自身の作例を交えて徹底解説。

しっかり努力をしているのに、環境に恵まれないばかりにプロになれない……そんな悲劇は、今後は絶対に起こさせません。

「コマ割りと時間」「フリウケ」「跳ね上げ」「めくり」「アクションコマ割り」「変形ゴマ」「視線誘導」「キャラの立ち位置」「描き文字の原則」「構図の考え方」「背景のエア」「線の質」「瞳の描き方」「スピード線・集中線の描き方」「フキダシの線と位置」「キャラクターの立て方」「視点人物」「タイトルの付け方」「扉絵の意味」などなど、創作者目線で体系化された超一流の技術のすべてをこの一冊に詰め込みました。

漫画を生み出す仕事は、最高に面白く、圧倒的にスリリングです。あなたもぜひ本書を片手に、一緒に素晴らしい漫画を創っていきましょう!

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322312000330/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら