インタビュー

【インタビュー】『マンガの原理』大場渉さん(1/3)

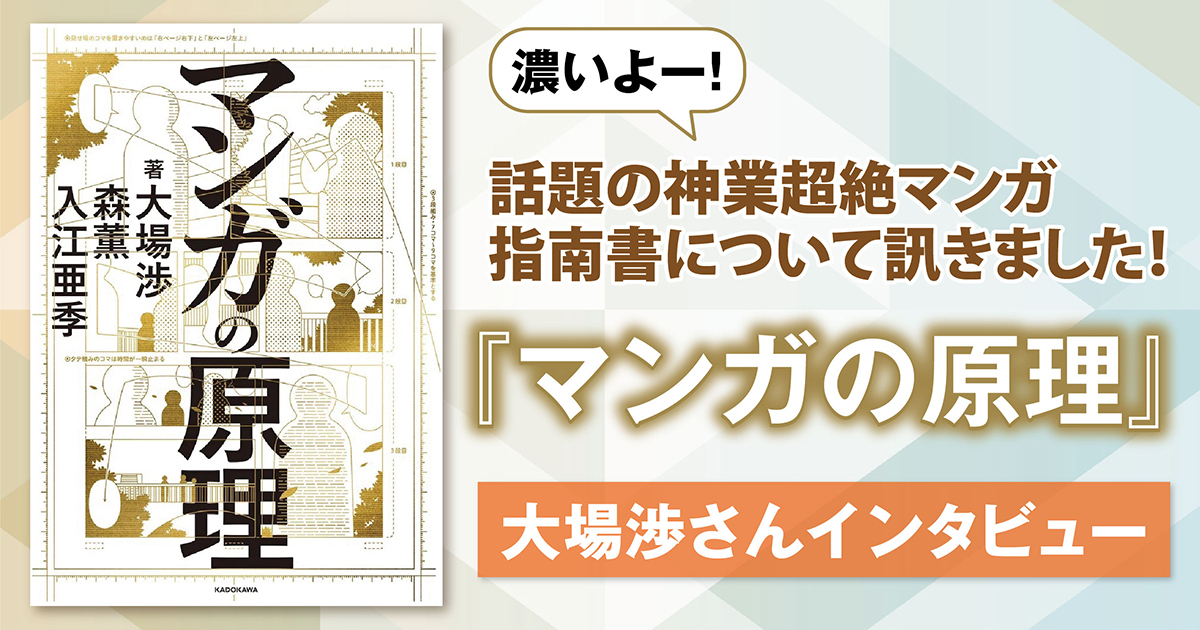

2月に刊行された神業超絶マンガ指南書『マンガの原理』、いっとき品切れでご迷惑をおかけしましたが無事版を重ね、いまも順調に売れております。このたび、カドブンでは著者のおひとりにして『乙嫁語り』『北北西に曇と往け』はじめ伝説級コミックの担当編集者である大場渉さんにインタビューを刊行しました。なぜ発売直後じゃなくて今? というのはお読みいただくとわかることになっています。はっきりいって濃いです。読み応えありすぎなので、それなりのお時間を取ってお茶などをご用意のうえお読みください。

『マンガの原理』大場渉さんインタビュー 第1回

上司がめちゃめちゃ追い詰められて本を作っている!

――では、この対談をお願いしたきっかけから。我々カドブンスタッフの上司であるところの(2024年3月時点)伊藤さんがしばらく前からなんか尋常じゃない勢いで本を作っていまして、部長は何をしてるんだと噂になっていたんです。しかもなんかすごいテンパった顔でずっと作業していて、みんながビビっていた。

伊藤:それは余計な情報。

――何が起きているのかと思っていたら、どうも「あの」大場渉さんと本を作るらしいという噂がざわざわって広まってきて。これは一大事ではないかと。同じ社内でも、漫画を読むスタッフの間で『乙嫁語り』(森薫 2008~)『北北西に曇と往け』(入江亜季 2016~)の担当編集の大場さんっていうのは、ある種神話的な存在なんですよね。そして、本ができてみると、これがまた……すごい。考えたら当たり前なのですが、漫画ってこんなに「技術」なんだということを、あらゆる角度から突き付けてくる本なのですよね。このある種、素晴らしい狂気の沙汰のような1冊がどういうふうにしてできたのかというお話を、著者のおひとりである大場さんにインタビュー、かつ担当編集の伊藤さんにもお話を伺いたいと思っております。よろしくお願いします。

大場渉さんという伝説ができるまで

伊藤:狂気の沙汰のような1冊……確かにそうだと思うんですけど、そもそも大場さんが森さん入江さんたちを擁して創刊されたハルタ(旧Fellows!)、という媒体自体が、明らかに狂気の沙汰だと思うんですね。

大場:なんでそんなことを言うんだ(棒)。

伊藤:非常に高い美意識で作られていて、しかも妥協がない雑誌で。編集としての大場さんの仕事に全く妥協がなく、かつ、それを担当作家にも求めるっていう。しかも担当作家の人たちも、森さん入江さんを中心にやっぱりすごくご自身に厳しい美意識をお持ちの方々なので。それが本の形にまとまったら、当然狂気の沙汰になるでしょう。

大場:そもそもアスキーの漫画編集部には、漫画を作るノウハウが全くなかったんですよ。

――え、そうなんですか?

大場:そう。何にもなかった。92年とか93年とかのタイミングでほかの会社から企画を受け継ぐかたちで参入しようってことになったんです。それ以前に学研がコミックNORA(1986-1998)を作ったり、スコラが月刊バーズ(のち幻冬舎に移籍1986-1998)作ったりっていう中で、角川はコミックGENKI(1987年にコミックニュータイプとして創刊。さまざまな変遷を経て他誌と統合された)を出して、アスキーはアスキーコミック(1992-1995)で参入を始めたんですよね。でも基本的に漫画のノウハウはないし、何より全然売れなくて。どうしようかなってときに、秋田書店の編集者を引き抜いたんですよ。奥村勝彦さん。そうしてコミックビームを立ち上げる。

奥村さんは、自分の後輩の岩井さんを副編集長で呼んで、奥村さん、岩井さん。スタジオシップで編集者やってた藤井さん。と僕。この4人だけの編集部になりました。ここから、漫画が何かもあまりわかっていない状態から、漫画編集部としての活動になってきます。8年ぐらいやってたの、4人で。

伊藤:8年も!

大場:そう。だから僕は22歳ぐらいから30歳ぐらいまでずっと一番下っ端で、小学館のスピリッツ(1980~)の先輩編集たちを紹介してもらって話を聞いたり、ガロの後継誌のアックス(1998~)を出してた手塚能理子さんのところに連れてってもらったりしつつ、業界を一番下からずっと見てたんですよね。それが30まで。その間ずっと、上からの干渉がなかったんです。ノルマもないし、いくら稼げもないし、売れる漫画を作れもないし。

――天国じゃないですか。

大場:そうそうそうそう。ずっと新しい作家と会って、打ち合わせして、ネーム出して、意見を聞いたり言い返したり。編集部にプロの作家も出入りしていて、まあすごく小さなコミュニティでしたけど、そこには狩撫麻礼さんがいたり、いましろたかしさんがいたり、竹本泉さんがいたり、商業まみれでない作品主義の作家と編集者となんならデザイナーも集まったコミックビームっていう小さな村があったんです。で、森さんとか入江さんとか僕とかはそこの一番下っ端でした。奥村さんも、「おもれえ漫画を作れ」しか言ってこない。一番若い作家が一生懸命描いてるのを見て、先輩たちもよかったよかったっていう感じだったんだよね。

そんな中で、とにかく10年間かな。『エマ』(森薫 2002~2008)の連載が終わる2008年ぐらいまでは、なんていうか、純粋な状態でやれたというか。顔の見える小さな所帯でやってたから、作家たちはひたすら作品作りに打ち込むことができたんです。

伊藤:確かに。そして、この話にはその後がありますよね……。

大場:そこから、2008年に奥村さんと僕が大喧嘩をして。

――!?

大場:それで、新雑誌(2008年「Fellows!」の誌名で創刊。2013年より『ハルタ』)を作った。社長と専務に、ビーム編集部を抜けたいから自分の雑誌を作らせてください。と言って。当時は、カリスマ書店員ブームだったんですよ。目利きの書店員が全国にいたんですよね。

なので、コミックビームのときに日本中を歩いて彼らと話をし、顔を売り、とやっていたので、彼らの支援も受けられた新雑誌は失敗するはずがなかった。目利きの書店員に作品を見つけてもらうにはFellows!、ハルタの商品の売り出し方がぴったり合ってたんです。けど、『北北西に曇と往け』(入江亜季 2016~)の連載直前くらいに陰り始めたんですよ。それまで一緒に業界を支えてくれていた目利きのベテラン書店員が辞め始めた……事情はいろいろなんですが……なので、新しい作品を出しても、響きにくくなっていく。これが今も続いていますね。

――全国の味方が少なくなってゆく状況の中で、ご自身の方法論を考え直したりしたことは?

大場:なので、青騎士のタイミングで、大手のチェーンで売ることを想定した本を作るのやめようと思いました。もっと少ない部数で経済が回るような本作りにしないとダメだと。定価が高くできて、小部数でも連載の継続性が担保できるように、B6判じゃなくて、大きな判型にシフトしていったんですけど――そうならざるを得ないでしょうね、これからは。

――いきなり青騎士から豪華愛蔵版が出はじめ、お財布の軽さと歓喜で泣きながら書店に走りました。

伊藤:(笑)。でも海外だと大判の漫画は普通ですからね。

大場:そうそうそう。

――この後いよいよ具体的な「狂気の技術論」の世界をお届けします。お楽しみに!

作品紹介

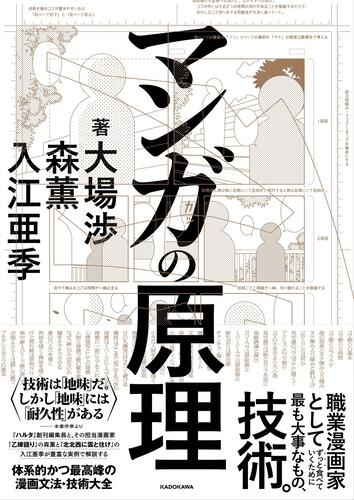

書 名:マンガの原理

著 者:大場 渉 森 薫 入江亜季

発売日:2025年03月05日

最高峰のプロだけが知る、マンガの体系的な理論と技術を完全公開!!

『乙嫁語り』『エマ』『シャーリー』の森薫、『北北西に曇と往け』『乱と灰色の世界』『群青学舎』の入江亜季、そして『Fellows!』『ハルタ』『青騎士』創刊編集長の大場渉。

最高峰の技量を持つ3人が、これまで口伝で受け継がれがちだった漫画技術の数々を、自身の作例を交えて徹底解説。

しっかり努力をしているのに、環境に恵まれないばかりにプロになれない……そんな悲劇は、今後は絶対に起こさせません。

「コマ割りと時間」「フリウケ」「跳ね上げ」「めくり」「アクションコマ割り」「変形ゴマ」「視線誘導」「キャラの立ち位置」「描き文字の原則」「構図の考え方」「背景のエア」「線の質」「瞳の描き方」「スピード線・集中線の描き方」「フキダシの線と位置」「キャラクターの立て方」「視点人物」「タイトルの付け方」「扉絵の意味」などなど、創作者目線で体系化された超一流の技術のすべてをこの一冊に詰め込みました。

漫画を生み出す仕事は、最高に面白く、圧倒的にスリリングです。あなたもぜひ本書を片手に、一緒に素晴らしい漫画を創っていきましょう!

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322312000330/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら