時は幕末。新撰組の隊士・濱田精次郎は、長州の情報を入手するため寄席に潜り込む。

そこで芸妓の松茂登に出会った精次郎は、初代桂文枝の手引きで舞台に立つことに――。

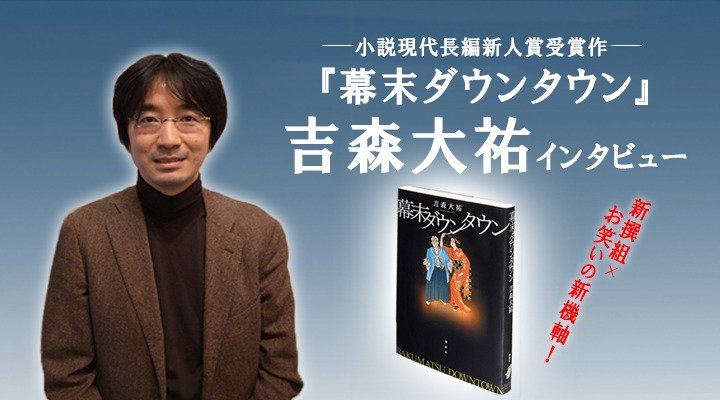

新撰組×お笑いという新機軸で、小説現代長編新人賞を受賞した吉森大祐さんに伺いました。

── : 四度目の挑戦で見事受賞、おめでとうございます。

吉森: ありがとうございます。受賞を目指して応募し続けてきたものの、初めは実感がなく、こうして本が出来て、周囲からコメントをいただくようになって、ようやく実感が湧いてきたところです。読んだ人からはポジティブな意見が多く、「思った以上に軽かった」という言葉もいただきました。「軽い」は褒め言葉だと思っているので、ありがたく感じています。

── : 文体は軽いけれど情報が詰まっていて、花村萬月さんの推薦コメント「普通の言葉で作品を紡ぐクレバーさが光る」は、言い得て妙ですね。

吉森: 受賞しただけでも嬉しいのに、選考委員の先生方にお褒めの言葉をいただけたことは望外の喜びでした。「軽い」文章にするのに真剣に取り組んでいるので。実は二十代の頃にも小説家になりたい時期があり、そのときは箸にも棒にもかからず諦めています。それからしばらく書いていない時期があって四十代中盤になって執筆活動を再開しました。若いときはカッコつけた文学っぽい言葉を選んでいたのですが、なんとなく馬鹿馬鹿しいような気がしてきて。僕自身がサラリーマンなので、なるべく簡単な文章で読者の脳に負担をかけずに読めるような作品にしたいと思っています。仕事から疲れて帰って寝る前にベッドで読むのに、池波正太郎先生の小説は最適なんですよ。気合を入れて「読むぞ!」という本も面白いんですけど、気軽に読める娯楽小説が理想です。

── : 死と隣りあわせの世界に生きる新撰組隊士がお笑いをするという、異質な二つの題材を組み合わせた本作の着想はどこから?

吉森: 昔から、六番隊組頭の井上源三郎をフィーチャーしたものを書きたいという思いが、心の奥底にありました。新撰組の小説をいろいろと読んでいるんですが、あまり取り上げられない人なので。さらに面白いギャグものを混ぜて、小説ならではのものにしたいと。

── : 大坂のゴロツキから新撰組に入隊した主人公・濱田精次郎は、どのように作られたのでしょうか。

吉森: 彼は創作で、特にモデルがいるわけではなく、縮小する組織の中で頑張っている人を描きたかったんです。設定は慶応三年で、新撰組を知れば知るほど、この時期から組織として下り坂になってゆくんです。右肩上がりのときってみんな調子よくて、縮んでいるときは厳しいじゃないですか。上から下までみんな厳しい。とくに下っ端は「この組織、間違ってるんじゃね?」と思いながらも目の前のことをやらなくてはいけない。組織が不味くなりつつあるときに、そこにコミットできる立場にない。と、自分自身が組織の中で、身につまされたことを盛り込みたかったんです。ちょっと愚痴っぽいという反省点はありますが(笑)。

── : サムライを風刺する松茂登の芸で、精次郎が信じてきた武士の世界が一変する場面が印象的でした。

吉森: 武士や政治に関わっている人はみんな必死だけど、関係ない人には関係ない。それがリアルだと思います。江戸時代の文献を読んでみると、当時と現代とで人々の感覚は変わらないんですよ。時代が激動してようが、庶民はそれほど気に留めていません。普通に暮らして娯楽に興じ、いつの間にか戦争が始まっている、とか。現代だって大きな事件や天災があったとしても、会社に行くし、日常は続きますよね。

── : 現代的なテーマをしっかりと描いた一方で、お笑い要素も濃厚ですね。

吉森: 笑いの部分はノリで書いていたところが大きいです。最後の一行にはこだわりましたが(笑)。もともとは、ハリウッドのスラップスティック・コメディが好きで、スティーヴ・マーティンの『ペテン師とサギ師』なんて非常に構成が練れていて上品なんですよ。日本ではクレージーキャッツのような洒脱な笑いとか。私にはまだ技術がないのでそこまでは到れませんが、いずれは目指したいです。そして高校時代に読んだ、東海林さだおさんの自伝的エッセイ『ショージ君の青春記』。とにかく笑わせて、最後に胸を掴まれるように泣かされるんです。この作品に影響を受けて文章を書き始めました。

── : 最後に次回作の構想をお聞かせください。

吉森: 慶応三年の江戸を舞台にした時代小説です。私の中ではほぼ書き上がっていますが、これから手直しをしてゆく段階です。昔から書きたくて温めていたネタなので、なるべく早く形にしたいですね。