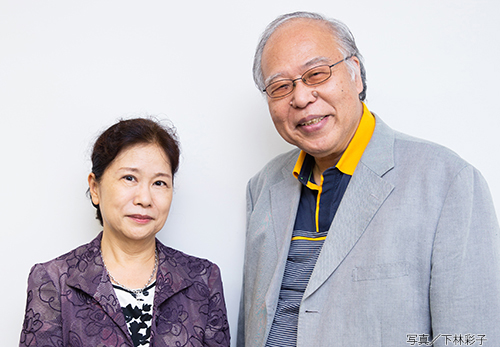

日常的にお化けに出会ってしまうノンフィクション作家・工藤美代子と、お化けや怪談を愛してやまない知の巨人・荒俣宏。ともに昭和二〇年代生まれ、東京出身という共通点のある二人が、見えない世界について縦横無尽に語り合った。

〝死者〟や〝あの世〟の気配を感じる機会が少なくなった現代、わたしたちは失われた日本の風景から何を学ぶべきなのか。怪談のもつ秘めた力とは。

発見に溢れたロング・トークセッション。

荒俣: 工藤さんは本業のノンフィクションを執筆するかたわら、『怖い顔の話』のような実体験の怪談本を何冊もお出しになっていますね。

工藤: ええ、やめたくてもやめられないんです。向こうから次々ネタがやって来るもので。最初の『日々是怪談』(一九九七年)から数えると、これで三冊目になりますね。我ながらよく続いているな、という感じなんですけど。

荒俣: お化けに縁があるんですね。羨ましい。僕なんかずっと見たいと思っているのに、まだ一度も見たことがない。ただ、僕は車の助手席に乗るのが怖い。動体視力が弱いので、すり抜けて行く車が衝突するように感じて、ときどき悲鳴をあげます。僕を最初に幻想怪奇の世界に導いてくれた平井呈一という小泉八雲の名訳者がいるんですが、その先生もお化けに対面するよりも雷と稲光が怖くて、ゴロゴロ聞こえるとフトンに潜り込むのだそうです。そうだ、平井先生といえば、私は工藤さんに感謝しなければいけない。平井先生は晩年、八雲の作品集刊行で工藤さんのお父さん(*注)に大変なお世話を受けました。不遇だった先生は八雲の翻訳集を出すことができず、援助してもらった八雲のご長男一雄さんに面目なくて十年も連絡できなかったそうです。しかし昭和三十年代に偶然のご縁から池田さんと巡り会い、ふと八雲の出版を持ちかけたところ、二つ返事で引き受けてくださったんです。なんと、池田さんも学生の頃からの八雲愛読者だったそうですね。その縁というのが、戦時中平井先生が新潟の小千谷に疎開し英語教師をした旧制中学の、卒業生だったんですよ、池田さんは。小千谷周辺では、工藤さんのお父さんは立志伝中の名士ですね。先日、南魚沼にある「池田記念美術館」に初めてお邪魔して、膨大なコレクションに圧倒されました。日本で八雲を研究するなら、絶対南魚沼に足を運ぶべきですね。

工藤: 荒俣先生にそう言っていただいて、父も喜んでいると思います。八雲については本当に、お金に糸目をつけないという人でしたから。

荒俣: その池田さんが、愚かな弟子の僕を二度も呼んでくれたんです。平井先生のことをなんでも話してやるということで。でも、一度は東京ドーム、一度は国技館でしたので、野球と相撲の話に夢中になり、とうとう肝心の平井先生の話を聞きそびれてしまいました。じっさい、失礼ですが妖しい光を発散する超人という感じの方でした。『怖い顔の話』にはご家族の怪談も載っていますけど、お父さんのお化けが出てきたりはしませんか。パワフルだったから。

工藤: それが父が亡くなって四十九日の夜に、夢を見たんですよ。布団が並べて敷いてあって、「おい、お前何やってるんだ、こっちへ来て寝なさい」って父が呼ぶんですね。とんでもない、あんな親父に連れていかれるのはごめんだわと思って目を覚ましました。翌日、弟から電話がかかってきて「親父はきっとまだ成仏してないよ。にこにこ笑っておれの夢に出てきたよ」って言うんです。でも、さすがにわたしも夢を見たとは言えなかったですね。

荒俣: 工藤さんのお父さんは強烈だからなあ(笑)。亡くなってもあのオーラは衰えないんじゃないですか。

工藤: 亡くなる年のお正月に見舞いに行ったら、「別れの挨拶に来たんだろう、おれはまだ死なんぞ!」と叱られました。生きたいという気持ちが人一倍強い人だったので、自分が死んだとはまだ思っていないのかも知れないですね。

荒俣: お母さまはどちらのご出身ですか。

工藤: 母方の田舎は青森県の五戸という町です。ご存じですか。今でも同じ名前なのか分かりませんが、以前訪ねたときには昔の遊郭の建物が残っていて、その二階にちらっと緋色の襦袢が動くのが見えたんです。まだ誰か住んでいるんだなあと感心していたら、地元の方が「いえ、ここはもう長いこと空き家です」って。

荒俣: 風流ですね、お女郎さんの幽霊をご覧になった。

工藤: ええ。気になって写真を何枚も写していたら「そんなにこの家が気に入ったなら売りますよ」と言われて(笑)。かなり格安だったので一瞬心が揺れました。

荒俣: 幽霊付き物件ですか。イギリスあたりだと幽霊が出る建物の方が箔がついて値上がりしますからね。お買い得だったのでは。しかし、工藤さんがお化けをご覧になるのは、東北の血が関連しているのかもしれません。東北って生者と死者の距離が近いでしょう。

工藤: そうかもしれません。青森はイタコで有名な恐山がありますし、大昔に渡来してきたキリストの墓だとか、歌詞がヘブライ語と言われている盆踊りだとか、不思議な言い伝えがいろいろあるんですよ。時間の流れがちょっと東京とは違っていますね。

荒俣: 山形には「ムカサリ絵馬」という有名な習俗があって、それは若くして亡くなった人の結婚式を絵や写真で描いて、死後の幸せを祈るという絵馬なんです。あの世での婚礼が晴れやかに描かれていて、実際見るとなかなか壮観ですよ。岩手県にもよく似た「供養絵額」という風習があります。友人たちがお金を出し合って、死者があの世で最高の暮らしを満喫している絵馬を、奉納するのです。家族とかペットとか、珍しいお菓子や三味線、それに西洋式の寒暖計まであって、あったかいのがわかるんですね。岩手の冬は寒いから。死やあの世を身近に感じるというのは、青森をはじめ東北全域にある根付いた価値観なんでしょうね。そして東北人の思い描くあの世は、この世よりもずっと楽しそうだ。

工藤: よく悪いことをしたら地獄に落ちるとか、来世で罰が当たるなんて言いますけど……。

荒俣: そういう考えはあまり根付かなかったんじゃないですか。平安時代に広まった浄土信仰の価値観だと、功徳を積んだ一部の貴族だけが菩薩によって西方浄土に引き上げられるわけです。でもそれ以外の衆生は、救われずに苦しみ続けるという格差社会。東北ではそういう感じがあまり強くない。もっと土俗的な感覚で、楽しいあの世を思い描いている。

工藤: あの世は楽しいところだというのは、先生が最近『お化けの愛し方 なぜ人は怪談が好きなのか』でも詳しく論じていた価値観ですね。わたしも褒められた人生ではないので、あの世は楽しいところである方がありがたい(笑)。

荒俣: ただ東京で生まれ育ったわれわれでも、昭和二、三十年代までは身近に死者を感じる機会はありましたよ。ほら、当時はよくドンツクドンツク賑やかに太鼓を叩いて、門付けが玄関先にきたじゃないですか。

工藤: ありました、ありました。お正月には獅子舞もきましたよね。毎年やってきて玄関先で芸を見せてくれる。当時は疑問にも思っていなかったけど、あれは何だったんでしょうね。

荒俣: わたしの住んでいた町には三河万歳もよくきて、太神楽なんかの芸をやっていました。ああいう芸人はルーツをたどれば陰陽師などの民間宗教者です。唄ったり踊ったり太鼓を鳴らしたりすることで、死者の魂を鎮めているんですよ。

工藤: なるほど、だから異様な感じがしたんですね。日常空間に突然、非日常の存在が入り込んできたような感覚がありましたものね。子供の頃といえば、町中でよく傷痍軍人の人たちも見かけました。日本軍の軍服を着て、黙ってアコーディオンか何か弾いている。あの姿が子供心にすごく怖かったんですが、あれは一種の情操教育になっていたのかな、と感じるんです。

荒俣: いましたね、傷痍軍人。確かに怖かった。ぼくが住んでいた近所だと、池袋のトンネルに必ず立っているんですよ。彼らは生還してきた日本兵なんだけど、なぜかすでに浄土に上った人のようにも見えました。ああいう人が町の風景の一部になることで、生と死が隣り合わせなんだということが伝わってきました。

工藤: 傷痍軍人もいつの頃からか、一切見かけなくなりました。

荒俣: やはり東京オリンピックが境目じゃないですか。スラム街が一掃されて、東京の街全体がむりやりに明るいものになってしまいましたから。今は生活していて死体を見る機会もほとんどない。子供たちへの教育的配慮はあっていいけど、あんまり死を遠ざけるのもどうなんだろうと思いますね。ときに工藤さんは最近、何か怖い目に遭いましたか?

工藤: 最近ですとこんなことがありました。うちは老夫婦の二人暮らしなので、そろそろ小さいマンションに引っ越そうと考えて、ある中古物件を下見に行ったんです。ところがその部屋は空き部屋のはずなのに、和室に大きな仏壇が置きっぱなしにされているんですよね。見た瞬間、中にまだ位牌が残っているのが分かって……。主人が呑気に扉を開けようとするので、必死になって止めたんです。

荒俣: ぼくらは工藤さんの本によって、そういうものと出会った時の対処法を学ぶことができるわけです。『怖い顔の話』にも書かれていますが、目を合わせちゃいけない相手がいるだとか。これは小さいようで大切なことです。このままでは、仏壇とか神棚といった霊的な家具も、ただのインテリアとしか思わない世の中になるかも。

工藤: 「なんだこの仏壇、邪魔だから捨てちゃおう」となるかもしれない。それはそれで怖い時代ですね。

荒俣: 無知は恐ろしいものに対する最大の防御ですから。平安時代の貴族なんてあらゆる徴候にアンテナを張って、少しでも怪しいことが起こると「方違え」などの対策をしていたわけでしょう。ただそうすると暮らしが窮屈になる。現代はなるべくそういうものを気にしない方向でいきましょう、という共通了解で文明社会が成り立っています。

工藤: これだけマンションが建て込んでしまうと、方違えどころじゃありませんしね。だから案外、今の子たちの方がお化けには強いかもしれない。ゲームや映画にお化けが出てきても、現実とは別次元だと割り切っていられるんじゃないかしら。

荒俣: われわれが子供の頃、同居していたじいさんばあさん連中がいちいち口うるさかったでしょう。神社の前を通ったら必ず頭を下げろとか、靴はきちんと揃えろとか。日常生活のあらゆることが、見えないものを優先に動いている感じでしたよね。

工藤: わたしもよく叱られました。お箸とお箸で食べ物をやりとりしちゃいけないとか、畳の縁は踏むなとか。子供心に面倒でしたね。

荒俣: 今にして思うと、ああいう生活パターンが、日本人らしい佇まいや空気感を作りあげていた。襖は開けっぱなしにしちゃいけないとかね、そういう些細な配慮が生活に美しさをもたらしていたんじゃないかと感じるんです。

工藤: そうですね。明治時代、日本にやってきた小泉八雲が「ゴーストリー・ジャパン」と呼んで感動したのも、そういう生活の中の美しさなのかもしれません。戦後、ライフスタイルが欧米と変わらなくなって、八雲が感動した風景も消えてしまいましたが。

荒俣: 経済効率からいうと、まったく割に合わないことも多いですよ。ご先祖のために一皿おかずを用意するとか、見えない世界を意識して生きるのは手間もお金もかかります。バブル期の感覚でいうと、馬鹿じゃないかということになる。昔はうまい具合に〝損をするシステム〟ができていて、どんなに稼いでも一年経つとなくなるようになっていたんですね。みんながお互いに損して社会が回っていた。なのに楽しかった。私は東京下町育ちですが、町会の役員が、おーい、また損させてやるから祭の寄付よろしく、なんて嬉しそうに奉加帳をもってくるのを見ています。

工藤: 長引く不況のせいもあるのでしょうが、今は得することだけが優先されて、損になるようなことは生活から閉め出されています。確かに大変なんですよね。卒塔婆にこれだけかかりますとか、盆暮れにはお寺に付け届けをしないといけないとか。死の世界が遠くなったのは、そういう経済的な背景もありますね。

荒俣: でも世の中はプラスの欲望だけじゃ成り立たないんです。正負両面があって動いていくもの。今はエンターテインメントの一ジャンルとして怪談が広く読まれているのかもしれませんが、本来的にはマイナスの側に属するものですよ。得しようと思って書いたり読んだりするものじゃない。それはそれで大いに存在意義があります。

工藤: そう言っていただけると励みになります。本が売れなくても落ち込んでいちゃいけないですね。幸い怪談のネタはどんどん寄ってきますし、また折に触れてこういう本を書いていきたいと思っています。

荒俣: 工藤さんには悪いけど、怪談で儲かったという話は聞いたことがありません。むしろ書けば書くほど苦労するもの(笑)。それこそが正しい姿です。あえて損をとるのも日本文化のひとつの形。これからも期待しています。

(二〇一七年十月十日)

*注 池田恒雄氏。ベースボール・マガジン社および恒文社の創設者。小泉八雲関連のコレクションでも知られた。二〇〇二年没。