『モモコとうさぎ』刊行記念として、ジュンク堂書店ロフト名古屋店にて、著者の大島真寿美さんを招いたビブリオバトル&読書会が開催されると聞きつけた駆け出し編集者の私。大島さんとなじみのある書店員さんたちや、ミステリ作家の水生大海さんも駆けつけての読書会、はてさてどんなお話が飛び出すのでしょう!? 本日はその模様を潜入レポートいたします。

物語はこうして生まれる

座談会が始まってすぐ、ジュンク堂書店ロフト名古屋店の石本店長より、『モモコとうさぎ』という物語はどこから生まれてきたのかという質問が。モモコはともかく、確かに家出のお供にしゃべるうさぎ、というのは奇想天外です。

A:私は『モモコとうさぎ』の雑誌連載の担当編集なのですが、大島さんと雑談をしている時に、「ちょっとはみ出ると攻撃されたり、プレッシャーになったり、だんだん同調圧力のようなものが社会で増していて、とっても生きづらくなっている」というような愚痴ともつかぬ気持ちを洩らしたんですね。でも大島さんは、「えーっ、私の周りにはのびのびと自由に生きている人がたくさんいるよ!」と。大島さんご自身も、小説家を生業として、書きたいことを書いて生きていらして。

大島:そうそう、その話の中から、“モモコ”と“うさぎ”が飛び出てきたんですよね。今回に限らず、そうやって打ち合わせの時に出てきたイメージやキーワードみたいなものを頭のなかに入れておくんです。かといって必ずしもその通りに書けるわけじゃないんだけれども、でもそうやって小説の種を植えておくと、最終的に芽が出てなんとかなる、みたいな感じですかね。

石本:大島さん、独特の話し方されるんで、みなさん、ニュアンスお解りでしょうか……(笑)。普段から頭のなかに、書くことの種が埋めてある感じなんですかね。これは小説の種になるぞ、ってどういうものなんでしょう。

大島:それは明らかに、全然違うんですよ。感触が全然違うから、書けるときって。

これは小説の種だ、ってはっきり分かる。

石本:創作する人ならではの感覚かもしれませんね。同じ小説家として、水生大海さん、いかがですか?

水生:降りてくる瞬間、というのは確かにありますよね。ただ、ミステリの場合、種というのは、日常のなかで、これをトリックにしようとか、ウラにはこういう設定があって……と積み上げながら考えていくので、そこは大島さんとはちょっと違うかもしれません。

大島:以前、初野晴さんとお話ししていて、びっくりしちゃったんですけど、初野さんのミステリの書き方は、まずきちんとしたプロットをたてて、トリックも先にあって、そのあと物語を進めていく、という書き方。私があんまり腰を抜かしてるもんだから、親切な初野さんが、こうやってやるんだよ、って物語の設計図を後からメールで送ってくださったんですね。その後何年かして、初野さんの新刊を読んでいくうちに、あれ、読んだことないはずなのに、私この本の中身、知ってるよ!って。まさに、昔見せていただいたプロットの通りだったんですよ。

石本:大島さんは、書き始める時にラストまで先に決めて書くんですか。

大島:ラストを先に考えることはありません。今回も全部モモコ任せ、です。書き始めたときは何も分からないし、書き進めないと見えてこない。どうなるか先が知りたいから、そのために自分で書いているところがあります。今回も、最初にちくちくちく、と縫い物をする女の子と、うさぎの声が聞こえたんです。

B:「野性時代」で連載が開始された直後にお会いしたときも、「なんか今、頭おかしい話書いてるのよ、だってうさぎがしゃべるのよ!」っておっしゃってましたよね(笑)。ずっと、頭おかしいおかしい、って連呼されてて。

大島:自分が書いているのに書きながらびっくりって、たしかによく分からないですよね(笑)。

C:自分は編集プロダクションで編集の仕事をしているので、プロットは生きもので、必ずしも物語はプロット通りにはならないし、むしろそうならないほうが面白いことが多いってこともよく分かるんですけれど、実際問題、いざ企画を通そうという際には、そうも言っていられない。キャラクターが勝手に動いて執筆されているということは、最終的なページ数とかも分からないってことですよね。

大島:まあそうですね……(苦笑)。モモコもいつまでも旅を続けられるんじゃないかと思って、このまま連載が終わらないんじゃないかと、ちょっと心配になるときもありましたけど、なんとなく大丈夫そうだ、と。でも一文でも間違っていると筆が前に進まないんですよ。進んでいるっていうことは物語が進んでいる方向が合っているということで、その確信が持てないと書けないから、これで合っている、と信じて書き進めていったんです。だから、でたらめにやってるわけじゃないんですよ!(キリッ)

(一同爆笑)

C:たとえばこのあたりでこういう展開にしましょう、とか伏線を入れましょう、とか、そういう編集者とのやりとりはありますか?

大島:(首をぶんぶん降って)そんなこと言われたことないですよ! そういえば、デビューしたばかりの頃、担当編集者にプロットを作れって言われたんだけど、全然分からなくって質問したら「頭を使え!」って怒られて。「頭ってどうやって使うんですかねぇ?」って。

(一同爆笑)

大島:そういう書き方をしてるとすぐに行き詰まる、と言われたんだけど、不思議と行き詰まらなかった(笑)。だからずっと素人のままなんだろうけど、そのままここまできちゃった。

なるほど、物語は生き物、と語る大島さんらしい答えですね。読む側としてはそれほど気にしたことがありませんでしたが、ジャンルによってもこれだけ書き方が違うものなんですね。

私はモモコを、こう読みました

D:私は女子大で司書をしているので、モモコと同年代の女の子たちをたくさん見る機会があるんですが、この本を読みながら、「ああ、こういう子いるなあ」って。入学して間もない頃から、就職を見据えて資格を取ったり、きちんと準備をしてる子も多いんですが、狭き門で、そういう子でも就職できないことがある。そういう時にポキンと折れちゃったり、一方、西尾さんみたいに背伸びして疲れちゃったりとか。いずれにせよ、今の子たちは、自分は本当に社会に出てやっていけるのかすごく気にしているから、そういう子たちに、この本を読ませてあげたいな、と思いました。人生なんとかなるんだよ、って教えてあげたい。ああいう桃源郷がどこかにあるかもしれないと思ったら、人生がんばれる気がする。

E:私はモモコと同じ22歳で、現在大学四年生、絶賛就職活動中なんですが、最初のほうの文章読んでいて、ぐさぐさ突き刺さりました。うさぎのせりふで「縫い物をしていたって展望が開けぬことくらい、わかりそうなものなのにな」っていうのには、現実を直視したくない私には図星すぎて、そんなこと言わないでよ、って耳をふさぎたくなったり。

大島:うさぎなんかに言われたくないよね(笑)。

E:ですが読んでいくうちに、モモコが自分は自分として生きていく、という生き方の指針をみつけていて、希望のある明るい終わり方なのかなと感じました。その一方で、自分と重ね合わせて読んでいる分、モモコに置いていかれた気がして焦ったり……。すごく揺さぶられる読書体験だったと思います。

大島:これは、どうにでも生きたいように生きていけるんだよ、という話であって、モモコだけが先に進んでいるということではないんです。なので、置いていかれません、大丈夫だよ。

私自身、本書を読んで最初に思い出したのが、1年前の就職活動のこと。私は今こういう人間で、こういう風になりたくて、こういうことができます、と毎日、就職面接でしゃべりまくっていたあの頃。今の自分とは違う何かにならなくちゃいけないという切迫感と焦りで、少しでも自分を大きく見せようといっぱいいっぱいでした。でも、それは明らかに今の自分とは違うわけで、自己嫌悪に陥ることもしょっちゅうで。あのときのしんどかった自分に、この本を手渡してあげられたら――そんな想いも胸をよぎります。

F:モモコはモモコならではのパーソナリティで、面白い方に面白い方に流れていく。その場所ごとに独特のルールがあって、普段我々が生きている世界とはちょっと違うところを転々としているというイメージがあって、その都度新しい世界を見せてくれるのが面白かったですね。最後もすごくモモコらしいというか、新しい扉を見つけた感じで、いい感じで終わっていると思いました。

G:行った先、流れていく先は必ずしもいい場所ではないけれど、その場所場所で、芸は身を助くというか、自分のやれることに気づいていく。一方で、自分を偽って仕事をしていると、せっかく頑張って辿り着いた仕事なんだから、と傍目からしたらどう見てもブラック企業なのに、本人はそこを認めるわけにいかない。後にひくことができなくなって苦しんでいる人がたくさんいるんじゃないか、っていう気がしますよね。本人たちは幸せだと思って進んでいる先が全然そうじゃない。

B:そうそう。だから、仕事って作れるっていうのが自分にとってはいちばん大きい言葉でした。ホントにみんな、自分のやりたいこと、できることばかりをやっているわけではない。仕事って、この人はこの仕事ができると思うから与えられるわけで、それが積み重なって、その人の付加価値となっていく。不思議とそういうのは全部仕事につながっていきますからね。人に言われないと自分のいいとこって気づけなかったりするから、第三者の目って大事で。モモコも、意外と自分は掃除が上手だとか、思ったより場への適応力が高いとか、家出放浪のなかで知っていくわけですが、逆に就職活動に失敗するまでは、なんでもソツなくこなしてきちゃったから、没個性になってしまったところがあるんじゃないかっていう気もするんですね。どうでもいいことでも続けると力になることってある。

D:私も、一時期心身の調子を崩して、一日中、部屋に閉じこもって切り絵ばかりやってたことがあるんです。まったく役に立たないんですよね、綺麗な紙ゴミの山ができるだけ。でも、それが今の司書の仕事になって、本の展示にすごく役に立ってるんですよ。

C:僕も版元やめて名古屋に戻ってきたときに、装幀を自分でやってたことが今すごく役に立ってる。

B:それに、やっと社会人になっても、急に会社が潰れてなくなるってことだってあるんですよ! 自分、経験者なので(苦笑)。あと、身体を壊すとかね。

『モモコとうさぎ』はビジネス書である!?

一見無駄に思えても、続けていくうちに、それが才能や能力になっていくのかもしれませんね。様々な読書観が飛び交う中、一風変わった読み方を提案したのは、一般企業に勤めるHさんです。

H:この作品を読んで、これは小説じゃなくてビジネス書だと思いました。しかも、今までにあまりなかった、上司と部下、どちらの立場にとってものビジネス書。

一同:ええーっっっ!?(場に衝撃が走る)

H:モモコは最近入社してくる若い子のひとつのタイプ。周りの人たちが上司なんですよ。上司たちは、新入社員にどう接していけばいいのか。

大島:すごい新しい!! どういうことですか?

H:最近の若い子って、怒られても凹まない子ってけっこういるんですよ、あんまり効いてない。だから怒ったら負けなんです、褒めてあげないと育たない。いろいろな可能性を見せて育ててあげる。そのあたりの秘訣がこの本には、いっぱい入っているんです。最初にモモコが評価されるのは、福祉施設で3Kの仕事に就いて、「あんたみたいな子が、こんなところに、いつまでもいたらだめでしょうが」と言われてクビになるところです。限界集落でも、周りのみんなにその能力を認められつつ、送り出されてるんですよね。ここの部署より、そっちの部署のほうがいいよ、って。それが自信になる。桃源郷がひとつの企業だとすると、モモコはその一社員としていろんな部署をめぐって、自分の強みをみつけて、次につなげて旅だっていく。まさに自己啓発です。

大島:なるほどねー。そういう風にも読めるよね。若い子にとっても、上司にとってもビジネス書!

H:『もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら』という本がありましたけれども、それと同じノリで、『もし大島真寿美がビジネス書を書いたら』がまさに本書だ、と思いました。

(一同爆笑)

大島:私は完全にモモコの側からしか見てなかったのですけど、真裏から。ヒエー。まさかの上司側から!

H:今日も、この読書会に来る前、ビジネス書の棚を見てたんですけど、部下ができたらこうしなさい、能力を伸ばすならこうした方がいいよ、っていうことが書いてある本ばかり。だけど、大島さんのこの本は、答えはすごく抽象的なんだけれども、そこから自分自身で方法論に気づければ、もっとずっといい上司になれるんじゃないか、と思うんです。だからハウツーより、こっちのほうがよっぽど役に立つ。

大島:石本さん、ジュンク堂のビジネス書コーナーに『モモコとうさぎ』をぜひ!

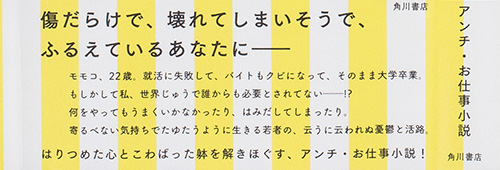

石本:思いっきり帯に“アンチ・お仕事小説”って書いてあるんですけど……(笑)。

大島:小説って、読者にうまく委ねることによって、書かずにすむことがたくさんある。 物語が終わったときに、全部が説明されつくされていると、その本の持つ世界が狭まってしまう気がします。本という木の下に、語られていない根っこが太く太く張り巡らせてあればあるほど、枝葉を大きく茂らせていける、というか。そういう意味で、いろんな読み方ができる本を書きたいといつも思っているので、今日はみなさんからいろんな意見や読み方を聞けてほんとうに嬉しかったです。ありがとうございました。

こうして1時間20分ほどに及ぶ読書会は幕を閉じました。

お話を伺っていて一番感じたのは、この本が本当に様々な読み方のできる本だということ。その人の置かれている状況や境遇、また読むタイミングに応じて『モモコとうさぎ』はまったく違う本になるんだと感じました。私自身も、いざ就職して一年経って、あのとき憧れていた編集の仕事に就いたけれども、憧れていた自分になれたか、というと、ほど遠い。まだ何者でもないんだけれども、一年前の自分と同じというわけでもない。これから時間をかけて、自分として、何者かになっていかないといけない。どこまでいっても、自分は自分でしかないんだ、という結論に、モモコと一緒に旅をしながら辿り着いていて、素直にそう思わせてくれたこの本に、すごく勇気をもらいました。『モモコとうさぎ』をさらに10年後、20年後に読んだとき、一体自分はどう感じるのか――。そんなことが今から楽しみになる、人生初の読書会体験でした。