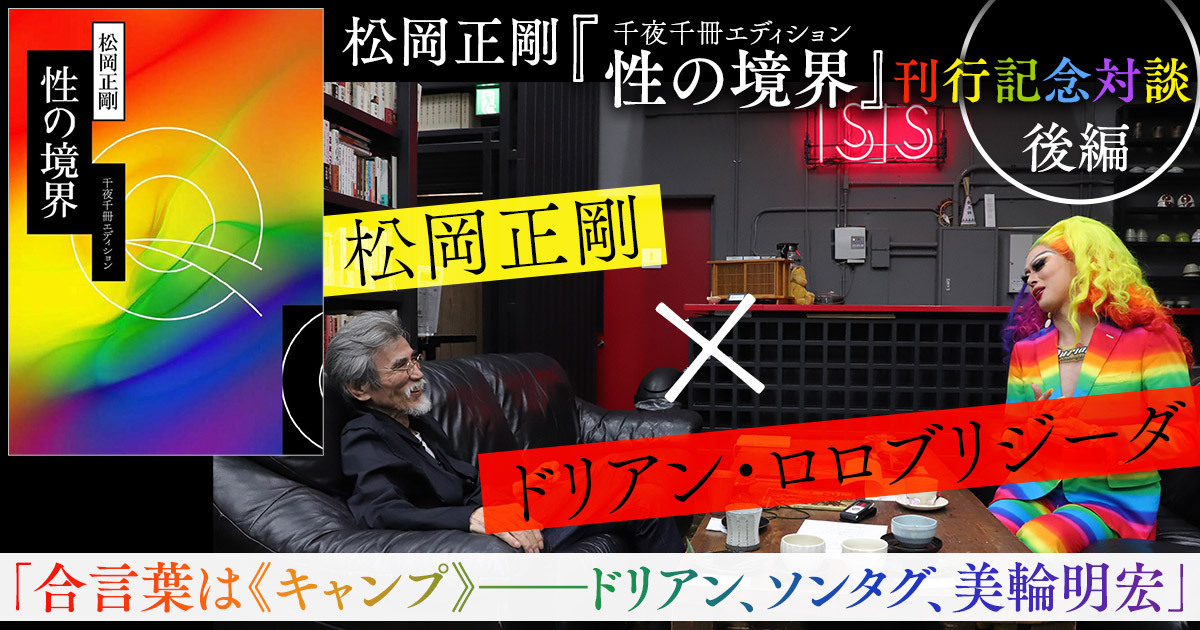

古今東西の膨大な書物を読みこなし、「編集工学」を提唱してきた松岡正剛さんのブックナビゲーションサイト「千夜千冊」をテーマごとに再編集した文庫シリーズ「千夜千冊エディション」。29冊目となる『性の境界』では、LGBTQ+をテーマに人間の「性」の本質に切り込みました。口絵写真のモデルとなっていただいたのは、ドラァグクイーンとして大活躍中のドリアン・ロロブリジーダさん。お二人の対談の模様を〈前編〉〈後編〉にわけてお届けします。

写真:寺平賢司(松岡正剛事務所)

日時:2023年8月2日

於 :松岡正剛事務所 本楼

『千夜千冊エディション 性の境界』刊行記念

松岡正剛×ドリアン・ロロブリジーダ 対談〈後編〉

合言葉はキャンプ

松岡さん:

ぼくがこういうテーマについて直接的に大きな影響を受けたのは、美輪明宏さんです。かつては、美輪さんとよく夜中に電話で話し込んだりしました。

美輪さんはずっと、シスターボーイなどと蔑まれていた自分を、川端康成や三島由紀夫、江戸川乱歩や淀川長治なんかの「特別な人たち」がどうして応援してくれるんだろう、と話していた。歌右衛門や玉三郎を、知のカリスマたちが本気で応援しているかというと、していない。自分はそれを受けている。このことを何とかしていきたい、それが彼女なりの社会に対するお返しだ、とおっしゃってました。

美輪さんは「ヨイトマケの唄」が当たって以降、長らく舞台演劇に専念して知る人ぞ知る存在だったのだけれど、90年ごろにコマーシャルに出た。世間にはバケモノのように扱われたけれど、それが馬鹿当たりした。美輪さんはそのときのことを、「笑いが取れる」、つまり誤解が生まれるところに突っ込んでいかないとアクチュアリティが生まれない、というふうに話してましたね。

ドリアンさん:

あえて突っ込む、ということで言うと、それこそ「クィア」という言葉をわれわれが自称するようになったのって、《キャンプ》の精神だと思うんです。スーザン・ソンタグの《キャンプ》です。

《キャンプ》って、『性の境界』第三章にある「ゲイ感覚で」のなかで語られてましたが、ドラァグクイーンこそ《キャンプ》の一つの体現、一つの権化だと思っています。ネガティブなものをあえて取り込む、ネガティブな部分に身を投じて、そこで価値自体を再構築してしまおうというのが、ゲイが昔から持っている感覚なのではないかと思います。

松岡さん:

ああ、ソンタグの《キャンプ》ね。ドリアンさんの立脚点はそこなんだ。以前、ソンタグがぼくの事務所に来てくれた時にね……

ドリアンさん:

えっ!? ソンタグが、来たんですか!?

松岡さん:

ぼくはすごく仲が良かったんだよ。

ドリアンさん:

ソンタグって、実在したんだ……!(笑)

松岡さん:

バシャッと長い脚を組んでね、バサッと長い髪をかきあげてね、こうやって座るのよ。(ソンタグの真似をする松岡さん)

ドリアンさん:

ソンタグとはどうやって出会ったんですか?

松岡さん:

ぼくはもともと海外が嫌いでね、だけど何人か会いたい人がいて。ロジェ・カイヨワだとか、フーコーだとか、J・G・バラードっていうSF作家だとか。

ドリアンさん:

えっ、フーコーさんにも会ったんですか!?

松岡さん:

たくさんの人には会いたいと思っていないんですよ。だけど、これは会わないといけないなという人には、自分から会いに行こうと思っていたんです。

あるとき、アメリカに行くという話をしたら、武満徹さんに「スーザンには会うべきでしょう」と言われたんですよ。それで初めてニューヨークに行って、1日目にまずがんセンターの所長のルイス・トマスに会ったんです。ルイス・トマスは『細胞から大宇宙へ―メッセージはバッハ』というすばらしい本を書いていた。じつはぼくの父親がすい臓がんで死んだとき、年齢退行を起こしたんですよ。最初は15、6歳のしゃべり方になり、死ぬ3日前とかになると7歳のような言葉遣いになった。その謎を日本の医者に訊いてみても誰も解けなかった。ルイス・トマスなら何かヒントをくれるんじゃないかと思って、それで会いにいったんです。

スーザンとは、ルイス・トマスに会った翌日にアポを取ってました。スーザンが「昨日は誰に会ったの」と訊くのでルイス・トマスに会ったと答えたら、ものすごく驚いて「彼は私の主治医だ」と言うんです。スーザンもずっと癌を患ってましたからね。それがきっかけでソンタグとたくさん話すようになった。ぼくの事務所で会ったときは、ぼくの『フラジャイル』という本のことについて、ずいぶん鋭い質問をされました。

ドリアンさんは、なんで《キャンプ》にピンときたの?

ドリアンさん:

一定の年齢以上のドラァグクイーンは常に《キャンプ》が念頭にあって、「《キャンプ》がないとドラァグクイーンじゃないよね」というのが一つの共通認識です。それをどこまで体現できているか、理解しきれているかというのは人それぞれで、もちろん私も理解しきれていないかもしれませんが。

やっぱり、「ドラァグクイーンたるもの《キャンプ》は知っておけ」というのが、自分くらいの世代まではありました。

松岡さん:

《キャンプ》がクィアな人たちの合言葉だというのは知らなかった。ショックだね。でも感激しました。

ドリアンさん:

最近、どこまで《キャンプ》という言葉だったりセンスだったりが若い世代に受け継がれているかはわからないですけれども、やっぱり《キャンプ》は日本のドラァグクイーンの第一人者たちの世代が大事にしていたもので、その子世代、孫世代くらいまでは、「あんた《キャンプ》ねえ」なんていって親しまれているんです。たとえばメイ・ウエストという女優、あんな人があの時代にいたなんて信じられないんですよ。

松岡さん:

1930年代でしょう?

ドリアンさん:

そうです。あの時代に、あんなに挑発的なことをやった人がいた。でも、メイ・ウエストって日本ではそんなに知名度がないじゃないですか。ただ一部の好事家のゲイの方たちのあいだではずっと語り草ですし、黒柳徹子さんなんかもメイ・ウエストの一人芝居をされています。

ああいう存在も、フェミニズムの父権社会への挑戦というのと同じ文脈で語られうると思いますし、ああいった突然変異的に現れる《キャンプ》の権化の人たちは、LGBTQの存在理由にもつながるというか、風穴を開けるためといった何か大きな理由が存在するのかもしれない。

松岡さん:

そうかもしれませんね。

ぼくが最初に頼まれて写真集を作ったのは范文雀(はん ぶんじゃく、女優)さんの写真集で、どんな写真集にしたいか訊いたら「松岡さんが確信している人と一緒に撮ってほしい」と。それで武満徹さんだとか、土方巽さんだとか、そういう人のところに連れて行ったり来てもらったりして写真を撮ったんだけれど、その写真集のタイトルを『キャンプ』にしたんですよ。1976年に出しました。

ドリアンさん:

日本でその意味で《キャンプ》が使われたのって最初くらいじゃないですか?

松岡さん:

かもしれない。それまでなかったと思います。《キャンプ》というのは一言でいうと「仮の宿」ですよね。自分のなかのある別様の可能性を仮の宿にしながら、そこに行っちゃう。それが《キャンプ》ですよ。

范文雀さんがキャンプなことをしてほしいと言ったわけじゃないけれど、ぼくが一番確信している男である土方巽さんや前川清さん、深作欣二さんにも協力してもらって、カメラマンはいろんな人を15人選んで撮ってもらった。カメラマンはみんな男性主義だから(笑)、いい女は女だけで撮りたがったんだけど、あえていろんな男たちと組み合わせて撮ってもらった。

ドリアンさん:

その時、世間の人たちは《キャンプ》の意味を理解できたんでしょうか?

松岡さん:

いやあ、わからなかったでしょうねえ。その時はイットとかキャンプとか、ヒップすらわからなかった。今でもヒップホップの「ヒップ」が何かなんてわかっていないと思いますよ。

仮の宿、別様の可能性、ワン・アナザーなんですよ。そのワン・アナザーを一緒に出すのがイットでありキャンプなのですが、その「一緒」という感じがみんなわからない。ヴァーチャル・リアリティのようなものにしてしまいすぎる。マスキングをかけてペルソナ(個性)にしすぎてしまう。

でも、スーザンが言っているような《キャンプ》の要点は、「一緒に」出すところですからね。

ドリアンさん:

われわれがよく言っている「キレイは汚い、汚いはキレイ」ということですね。

松岡さん:

そうそう。だけどその《キャンプ》が、なかなか全部一緒にはならない。でも、ロバート・メープルソープとか、ゴルチェとかアレキサンダー・マックィーンとか、パティ・スミスがわあっと出してくれたりしますよね。そういうときは拍手喝采ですね。

ドリアンさんが選ぶ3冊

――お二方とも、いろいろとお話は尽きないところだと思いますが、「千夜千冊エディション」にちなんで、最後にドリアンさんのお好きなご本を3冊、教えていただけますか?

ドリアンさん:

ええ~!! 3分ください……!!

松岡さん:

『ドリアン・グレイの肖像』なんじゃないの?

ドリアンさん:

たしかにドラァグネームの由来はオスカー・ワイルドの『ドリアン・グレイの肖像』と、果物のドリアンを掛けているのですが……ええ~、どうしよう!?

松岡さん:

漫画は?

ドリアンさん:

漫画は手塚治虫『火の鳥』です。

ふと思ったのですが、これだけ何十万冊と本をお読みになって知をインプットされていると、松岡さんから見る世界って火の鳥目線なんじゃないかな、と思ってしまいます。「哀れな人間たちよ……」みたいに、目線がもう神様目線になるんじゃないかなと思ってしまうんですけれど、そんなことはないですか?

松岡さん:

神目線とかカリスマ目線というものは、絶対に選ばないですね。自分の視点が、よく見えるところにきていたとしても、見えているものへのワン・アナザーを出したくなってしまう。神目線になりそうになったら、神秘主義とか、それこそドラァグだとかに意識を向けるようにします。

ドリアンさん:

聖っぽくなったら、俗を。

松岡さん:

そうです、もちろんそうします。

ドリアンさん:

そのバランス感覚が肝要、ということなんでしょうね。

松岡さん:

それについては美輪さんとは何度も何度も話しましたね。ぼくと会った時に、美輪さんなりに何か感じてくれたらしいんですよ。ありがたいことに、三島由紀夫と坂口安吾に感じていたようなものを。ただし松岡正剛のなかにあるものは、社会でこう見えるというものを照らし合わせないとこの人は光らないと思ったらしいんですよ。それからいろんなところにぼくを出そう出そうとして、テレビなんかも出なさいよと誘ってくれた。ぼくがなかなか応じなかったので、そういうぼくの反応を見て、ぼくが「神目線」ではないということを確信してくださったようですね。

ドリアンさん:

美輪さんって、やっぱりとんでもない方じゃないですか。

松岡さん:

さっき(撮影中)、美輪さんの「白呪」(編集注:1975年発表のアルバム)のことを話していたね。

ドリアンさん:

はい、「白呪」大好きなんです。1曲目が「祖国と女達(従軍慰安婦の唄)」っていうんですよね。従軍慰安婦として戦争に従軍していた方がその時の辛さを歌っていて、戦争が終わったので日本に帰ってきたら今度は慰安婦をしていたということで世間に迫害されて、最後は「大日本帝国万歳!!」と叫んで終わる。すごいんですよ。それがアルバムの第1曲目なんです。どうかしてる!

松岡さん:

「辻に立って説法したい」って言ってるもんね、いまだに。

ドリアンさん:

お二人で辻説法してほしい(笑)

松岡さん:

コンサートでも、「あの人も、この人も、みんな死刑!」って、軒並み死刑宣告してますよ(笑)

ドリアンさん:

美輪さんとのエピソードはあと6時間くらい聞いていたいんですけど、そういうわけにもいかないので(笑)

――では、ドリアンさん、そろそろ3冊、よろしいですか。

ドリアンさん:

一冊目は、いまの話にも出た手塚治虫の『火の鳥』、それから三島由紀夫の『禁色』です。最後の一冊は、やはりこれをどうしても入れさせてください。高山真さんの『エゴイスト』です。私の人生を変えた1冊です。

――お二方とも、貴重なお話をありがとうございました!

プロフィール

松岡 正剛(まつおか・せいごう)

編集工学研究所所長、イシス編集学校校長。1980年代に情報文化と情報技術をつなぐ方法論を体系化し「編集工学」を確立し様々なプロジェクトに応用。2000年「千夜千冊」の連載を開始。同年、eラーニングの先駆けともなる「イシス編集学校」を創立。近年はBOOKWAREという考えのもと膨大な知識情報を相互編集する知の実験的空間を手掛ける。また日本文化研究の第一人者として「日本という方法」を提唱し独自の日本論を展開。著書に『知の編集工学』『擬』『世界と日本の見方』『国家と「私」の行方』ほか。

書誌情報

千夜千冊エディション 性の境界

著 松岡正剛

発売日 2023年9月22日

ページ数 480

原始、人間の性は無数にあった。人よ皆、クィアたれ。

人間にとって「性別」とは何か? 生物としての性差がどのように成立しているかの科学的な問いから始まり、女性が母としての役割を担いながらも差別された歴史とそれに対するアンチテーゼとしてのフェミニズムについて、ゲイであることの真摯な葛藤と彼らが築いてきた文化的豊かさについて、そして、人間の根源的なエロスに基づいてLGBTQ+をどのように考えてゆくのかについて。生物学から神学へ。無性生殖から有性の交換へ。人間がありのままの生/性を謳歌しようとする現代を言祝ぐ、松岡正剛渾身のセクシュアリティ論。

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322301001069/

amazonページはこちら