対談 「小説 野性時代」 2014年12月号より再録

【対談 加藤シゲアキ×窪美澄】結婚、家族、小説家という職業について。

取材・文:タカザワケンジ

〈窪さんの『水やりはいつも深夜だけど』が2017年5月に角川文庫より文庫化されました。単行本刊行時に「小説 野性時代」2014年12月号に掲載された対談を「カドブン」に掲載します。〉

ごく普通の家庭に起こる、生々しい現実を描いた珠玉の短篇集『水やりはいつも深夜だけど』を刊行した窪美澄さん。

そんな窪さんの対談のお相手は、一度お手紙でのやり取りがあったという加藤シゲアキさん。

結婚について家族について、また小説家という職業についておふたりに語り合って頂きました。

結婚はゴールじゃない

――お二人は初対面だそうですね。加藤さんの二作目の小説『閃光スクランブル』が刊行されたときに、窪さんが推薦コメントを寄せられていました。

加藤: その節はありがとうございました。

窪: こちらこそ、ご丁寧なお礼のお手紙をいただいて。

――窪さんの新刊はいかがでしたか?

加藤: よかったです、とても。僕、本を読んで泣くことはあまりないんですけど、泣きました。

窪: 家族小説だから、加藤さんくらい若い方がどう受けとるのかがすごく不安なんです。

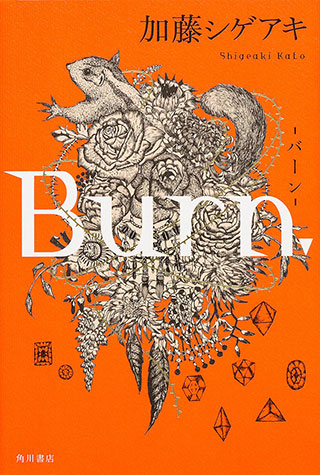

加藤: 僕は結婚していないですけど、周りで結婚する友だちが増えたこともあって、『Burn.-バーン-』で初めて家族を書いたんですけど、窪さんのこの小説には人が生きていくことの生々しさが描かれていて考えさせられました。

窪: 嬉しいです。ありがとうございます。

加藤: とくに「サボテンの咆哮」はグッときましたね。男性の一人称に感情移入しちゃって。奥さんが育児ノイローゼ気味。仕事が忙しくてなかなか家族との時間が取れない男性の主人公が我慢して我慢して、最後にわーっと。自分が結婚したら、たぶんこうなるだろうなって(笑)。

窪: そうなる男性って多いと思いますよ(笑)。

加藤: 「育児を手伝うよ」というのが地雷だったりするなんて、俺、もう信じられない(笑)。

窪: 「手伝う、ってなに。自分の子どもなのに」って。

加藤: ふだんだったら怒らないはずなのに、いっぱいいっぱいな奥さんの神経を逆なでしちゃう。わかるなあ、って思いました。いま、婚活だなんだって、結婚がゴールになっている人ってけっこう多いじゃないですか。でも、結婚ってスタートだと思うんですよね。

窪: ぜんぜんゴールじゃないですよね。

加藤: ですよね。これから結婚する人はみんな、『水やりはいつも深夜だけど』を読めばいいと思う。

窪: 結婚したくなくなるかも(笑)。現実ってこうなんだって。婚活にブレーキをかける本かもしれません。

加藤: こうなるかもしれないから、向き合ったほうがいい。僕はそう思いました。

窪: そうですね。どの短編の主人公も「わかってほしい」ということしか言ってないですからね。いま、政府があるべき家庭の姿を押しつけようとしてますけど、無理だろうって思うんですよね。いまのこの国で、共働きで、小さい子どもを育てていく生活なんて、本当にいつ破綻するかわからない。うちもそうだったし。母親が子育てをぜんぶ背負うということもおかしいし、父親だって、仕事も大変なのに、子育てもなんてできないよ、というのがホンネだと思う。でも、言えないんですよね。 どんな人でもふつうに暮らしていると言葉が足りないと思うんです。自分の気持ちと反対のことを言っちゃうとか。私はいつも小説で、本当はこう思っているんだよ、ということを書いているところがあると思います。それを今回は家族というテーマでやった感じですね。加藤さんにも、家族のことを冷静に観察しているところがありますよね。『Burn.-バーン-』を拝読したとき、子どもが生まれたり、家族をつくる嬉しさの描写にすごくリアリティがあって、まだ若い加藤さんが書いていることがすごく不思議だったんです。

加藤: 結婚じゃないんですけど、ゴールだと思ったらスタートだったという経験はあるんです。十六歳のときにNEWSに入って、これで将来安泰だって思ったんですよね。ジャニーズJr.の目標はデビューだから。でも、ぜんぜん安泰じゃなかった(笑)。そこからが波瀾万丈で、脱退したメンバーもいるし。だからかな、感情移入してしまって。

窪: なるほど。家族にしろ、グループにしろ、人間関係という意味では共通するところもあるから。まだ結婚していない人でも、加藤さんのように自分の体験に引きつけて読んでもらえると嬉しいですね。

息苦しい街で

――『水やりはいつも深夜だけど』は、どのようなきっかけで書かれたのでしょうか。

窪: 最初の一編の「ちらめくポーチュラカ」を「小説 野性時代」のヒーロー小説特集に書いたのが最初だったんです

加藤: ヒーロー特集?

窪: そうなんです。なぜ私に? と思ったんですが(笑)、それで、高級住宅地のマンションで、金魚鉢のなかのような息苦しさを感じている女性が、誰かが救ってくれるんじゃないか、と思っている小説にしようと思ったんです。だから、まず街の設定があったんです。私が以前住んでいた街がモデルなんですけど、すごく教育熱心な土地柄で、二世帯住宅や、昔ながらの商店街もあり、という感じで。

加藤: いい街に住んだら、いい人生が待っているというイメージがすごくあるんだけど、そこが自分とそぐわなかったり、見栄を張ってしまうと、摩擦みたいなことが起きてくる。読んでいて、苦しいなあ、と思いました。

窪: 苦しさということで言えば、加藤さんの小説を読んで、芸能界のことをこんなに冷静に観察していて、そこで活動されていて苦しくないのかなあ、と思ったんです。私は芸能界のことをまったく知らないので想像でしかないんですけど。

加藤: 何も考えずにうまくいっていたらそっちのほうが幸せなんだと思うけど、僕の場合、うまくいかないことのほうが多かったので、分析するクセがついちゃったんですよね。うまくいかない原因はなんだろう? って。デビューしてからも、努力したけれどうまくいかなくて。そのフラストレーションがたまって、ものを書くみたいなこともあったと思うし。はき出したかったんだと思います。

窪: そういえば、『Burn.―バーン―』で、少年時代のレイジくんがキレるシーンがあるじゃないですか。そのシーンがすごくリアルだと思ったんですよ。ずっと黙っていたあの子が、教室のなかで戦い始める。熱くなりました。

加藤: 一人っ子だったので、兄弟がいないからケンカの仕方がわからないんです。学校で友だちにばーっと言われると言い返せない。何で? って思うのが遅くて、帰り道に頭の中で言い返してた(笑)。僕はキレたことはないですけど、ああいうふうに、ためて、ためてということはあったと思いますね。

窪: 私、デビュー作の『ピンクとグレー』を読んで、文章のうまさと物語の運びのなめらかさにびっくりしたんですよ。私が言うのもおこがましいですけど、アイドルで芸能活動をしている人が書いた、というフィルターはいらないと思いましたね。加藤さんのなかに、熱いか冷たいかわからないですけど、小説を書きたいという気持ちの塊みたいなものがおありなんだろうなと思います。

加藤: 色眼鏡で見られるのはわかっていてやってるんです。でも、三冊目にもなると、そろそろ色眼鏡を外してくれないかなって思いますけど(笑)。

小説のなかのアイテム

窪: 『Burn.―バーン―』に『ウィッカーマン』って映画が出てきますよね。実は私、ビデオ屋さんでアルバイトしてたことがあって、そのときに見たこの映画が忘れられなくて。ずっとタイトルを思い出したかったんですよ。すごくヘンな映画なんですよね。

加藤: リメイクされてますけど、オリジナルのほうが超カルト映画なんですよね。『Burn.―バーン―』を書くための材料を集めていて知ったんです。すごく後味が悪い映画で。

窪: 『Burn.―バーン―』の『ウィッカーマン』とか、『ピンクとグレー』のアルビノのメダカとか、加藤さんは小説にアイテムを入れるのがすごくうまい。ぜんぶに意味がある。こういうのって教えられて書けるものではないですよ。とくに加藤さんのアルビノのメダカの話はズルいと思いましたね。すごく映像的で『ピンクとグレー』っていうテーマに合っていて。歯ぎしりしながら読んでました(笑)。

加藤: 色のイメージがずっとあるんです。色の話が好きっていうか。窪さんはこういうアイテムを入れようとか、意識されるんですか。

窪: しますね。今回は植物です。最初の一編のタイトルになぜか「ポーチュラカ」っていう植物の名前を入れてしまったので、じゃあ、植物で統一していこうと。サボテンの植え替えとか、テラリウムっていうガラス容器を使った栽培法があるとか。そのアイテム探しがけっこうたいへんで、編集者さんに協力してもらったりもしましたね。あと、私、“ベランダー”なんです。ベランダで植物を栽培していて。ポーチュラカが出てきたのはそこからなんです。本当にここに書いた通りで、何もしなくてもぼんぼん咲いていく。そういうたくましいイメージを入れたくて。

加藤: でも、ヒーロー特集でああいう小説になるっていうのはすごく面白いですね。

窪: 枠のなかでいかに自分の色を出していくかという楽しさもあると思うんですよね。とくに今回は小説家の仕事ということを考えたような気がします。こういうことを書きたいということだけじゃなく、読者がどう受けとめるのかなとか、ラストはこうしようとか。加藤さんはこれからこんなことを書いてみたいって思うことはありますか。読んでいて、セックスとか、バイオレンスみたいなことも書いてみたいのかなとふと思ったことがあるんですけど。

加藤: 自分の立場でどれくらいまで書けるのか、ちょっとずつ小出しにして試してみたいですね。「小説 野性時代」の10月号で書いた短編で、初めて性描写を書いたんですけど、編集長がこんなの見たことないって発信したコメントがネットに出て、ファンの間でえらくハードルが上がって。結果、読んでみたら大したことなかったっていう反響で(笑)。僕のファンもおかしくなってきているんでしょうね。もっと刺激をくれ、みたいな。

窪: もっと違うシゲアキ様が見たい、みたいな(笑)。すてきなファンですね。

加藤: そうですね、本が好きな人はそういう人が多いのかなと思いますね。ただ幸せな気分になりたいだけじゃなく、いろんなことを考えたい。感情移入したいんじゃないかな。窪さんは、小説を書いていて、いつがいちばん楽しいですか?

窪: 書いているときは、何も楽しいことはないです(笑)。ただ、サイン会などのイベントで、本に付箋をいっぱい貼ってきてくれる人がいるんですよ。それは嬉しいですね。

加藤: じゃあ、救われるのは読まれたときってことですか。

窪: 小説を書くことがすごく苦しくなってしまったことがあって、先輩作家から「なんで小説家になったかわからないでしょう?」って言われたんです。「なりたくてなれるものでもないけど、なってしまった以上、書かないといけないんだよ」って。たしかに、小説家になりたい、なりたいと強く思っていたわけではないんだけど、なってしまったからには書くしかないんだと思うときはありますね。加藤さんも書き続けるしかないですよ。若い作家さんって羨ましいなと思いますね。これからいろいろな経験をされて、それをすべて小説にできるから。たとえ悪いことがあっても小説に生かせるし。

加藤: それ、すごく思います。辛いことがあったときに、これ、小説に使えるかもって思いますね(笑)。

窪: それは正しい考え方だと思いますね。小説のネタにならないことはないですから。